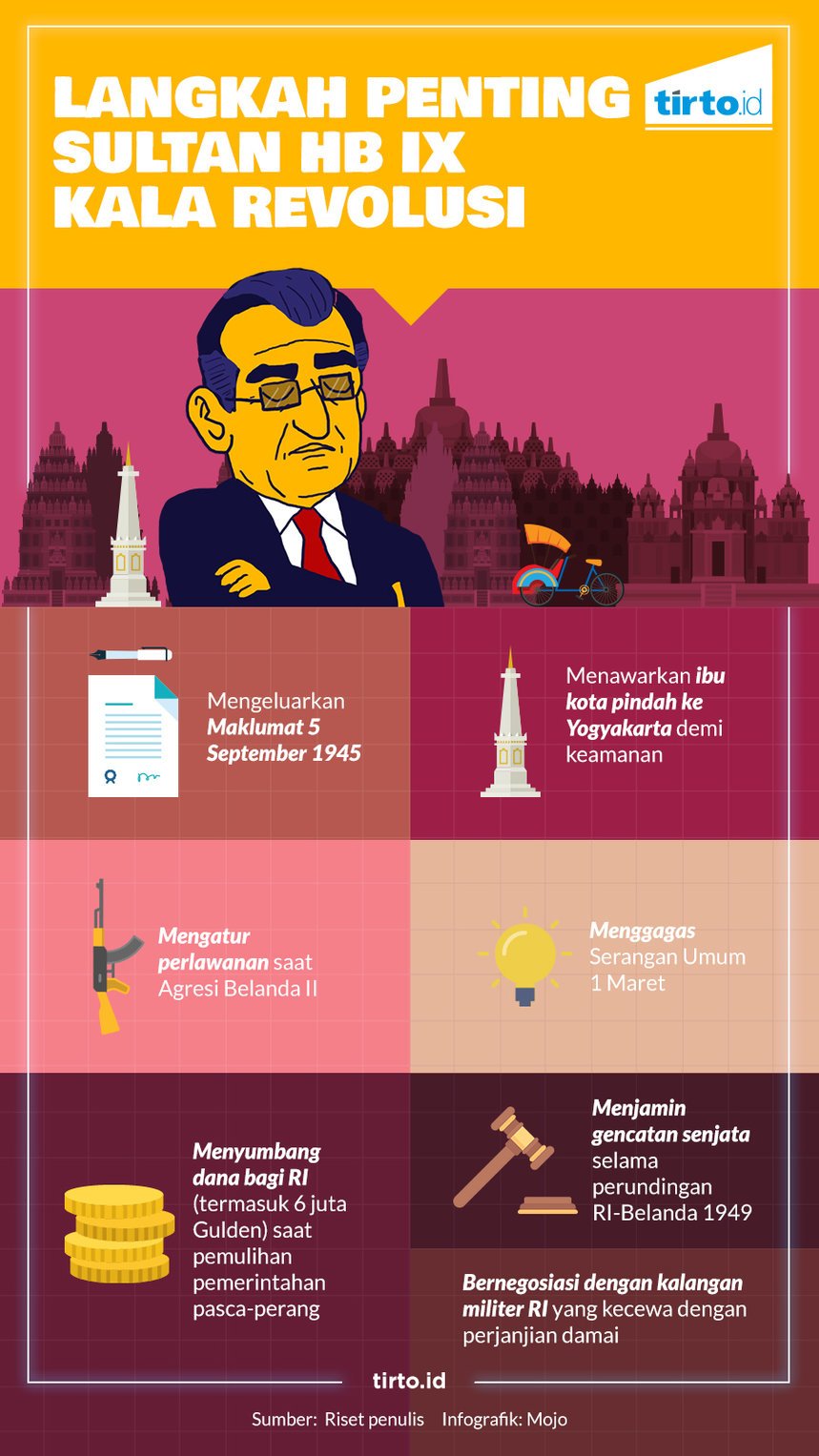

tirto.id - Sebelum serangan kilat Agresi Belanda II dimulai, staf Istana Kepresidenan di Yogyakarta sibuk berkemas. Presiden Sukarno direncanakan bersiap terbang ke India esok hari dengan pesawat bantuan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Dari India, Bung Karno berniat ke New York untuk berorasi di sidang PBB. Di hari itu, Perdana Menteri Mohammad Hatta juga berencana menuju Bukittinggi.

Sialnya, Belanda meretas kode komunikasi petinggi Republik, dua hari sebelum jadwal kepergian itu. Informasi rencana TNI menggelar manuver latihan militer selama 10 hari di Jawa mulai 19 Desember 1948 juga tersadap (George McTurner Kahin, "Some Recollections and Reflections on the Indonesians Revolution" dalam Indonesia Journal Vol. 60, 1995:9-10).

Belanda bergegas menyerbu Yogyakarta di hari yang sama. Serangan diawali hujan bom di lapangan udara Maguwo pada subuh hari. Dalam hitungan jam, ibu kota Republik dikuasai, pimpinan RI ditangkap—lalu dibuang ke Bangka—dan TNI mundur bergerilya. Kahin—peneliti AS yang berada di Yogyakarta sejak Agustus 1948—menulis pasukan penyerbu itu datang dengan semboyan berbau agitasi, "Ke Yogya untuk bebaskan Sultan!"

Baca juga: Operasi Gagak untuk Menduduki Ibukota Yogyakarta

Pemerintah Belanda menyangka Sultan Hamengkubuwana IX (HB IX) bisa dibujuk meski menjabat Menteri Pertahanan RI. Di kalangan militer Belanda, meluas keyakinan bahwa dia tak terpengaruh republiken.

“Sultan, faktanya, salah satu pendukung Republik yang paling bersemangat,” tulis Kahin.

Sikap HB IX itu tampak sejak awal agresi. Kala itu, di tengah serangan udara Belanda mengumbar bom dan peluru ke jalan-jalan utama Yogyakarta, rapat kabinet dadakan digelar. Tapi, Hatta masih di Kaliurang menghadiri rapat UNCI (UN Commission for Indonesia). HB IX lekas tancap gas menjemput Hatta. Mereka bertemu di Pakem—dekat Kaliurang— saat mobil Bung Hatta mogok karena serangan udara.

Ketika keduanya sampai di istana, jelang tengah siang, rapat kabinet telah usai. Bung Karno tak ikut bergerilya dengan TNI dan memilih membiarkan Belanda menangkapnya. Sang proklamator khawatir gerilya bareng pimpinan Republik tak efisien sebab perlu banyak pengawal.

Meski keliru, dugaan Belanda bahwa HB IX bisa dibujuk agar membelot membuat dia tak ditangkap. Raja Yogyakarta itu lalu mengisolasi dirinya. Dia menolak bertemu semua utusan Belanda. Ia cuma memerintah Prabuningrat, adiknya, menemui para utusan itu tanpa memberi pernyataan balasan (John Monfries, A Prince in a Republic: The Life Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta, 2015:173).

Baca juga: Hamengkubuwana IX Melawan Soeharto dengan Diam

Perlawanan Sultan HB IX dan Kebingungan Belanda

HB IX sudah menanam rencana sejak 19 Desember 1948 ketika Belanda melakukan Agresi Militer. Ketika jaringan telepon belum rusak, dia meminta instruksi disebar ke para pejabat sipil Republik agar bertahan di wilayahnya meski kantor pemerintah tutup. Perintah selanjutnya akan diantar kurir pembawa pesan lisan bersandi. Hasilnya, di tengah pendudukan Belanda, birokrasi klandestin bisa diaktifkan lagi dengan berpusat di Sleman.

Belanda boleh menang secara militer, tapi kelimpungan sebab disabotase mandeknya birokrasi sipil. Catatan Kepala Urusan Ekonomi Belanda di Yogyakarta, B.J. Mulder, dari 10 ribuan pegawai sipil di ibu kota Republik, hanya 150 orang yang mau tetap bekerja. Itu pun, hanya untuk urusan pelayanan kebutuhan sosial dasar dan atas perintah HB IX (Monfries, 2015:176).

Baca juga: Saat Belanda Menyerbu Ibukota Yogyakarta di Bulan Ramadan

Sultan bernama kecil Dorojatun itu terus rajin menghubungi gerilyawan TNI di pinggiran Yogyakarta. Abdi dalem Selo Soemardjan— kelak menjadi Guru Besar Sosiologi — tiap malam kerap diperintah memanjat dinding benteng keraton untuk diam-diam bertemu 2 komandan militer lokal, Kolonel Djatikusumo dan Letkol Soeharto (Kahin, 1995:5).

Dokumen Belanda mencatat Menteri Urusan Kolonial, E.M.J.A. Sassen sebenarnya mencurigai HB IX. Pada November 1948, mengutip nasihat pejabat seniornya di Indonesia, Abdulkadir Widjojoatmodjo, Sassen khawatir, bila Belanda menangkap pemimpin Republik, HB IX akan menggantikan peran mereka. Namun, staf komandan KNIL, Mayor Jenderal D.C. Buurman van Vreeden, bersikukuh menilai HB IX anti-Republik.

Meski laporan intelijen menyebut sikap HB IX sulit diprediksi, Perdana Menteri Belanda Willem Drees lebih memilih rencana membelah kepemimpinan Republik. Atas saran Sultan Hamid II, Drees meminta pemerintahan sementara di Jawa Tengah dibentuk. HB IX akan ditawari memimpin pemerintahan "boneka" itu. Sutan Sjahrir juga akan digoda agar bergabung.

Baca juga: Sultan Hamid II Tak Terbukti Makar

Drees meyakini pendudukan Yogyakarta melumpuhkan moral perlawanan kaum republiken. Apalagi, L.J.M. Beel mengklaim ada indikasi dua Raja Jawa di Solo mau bekerjasama sehingga pendirian HB IX, yang dianggap masih “wait and see”, bisa segera goyah. Faktanya, HB IX menolak bertemu semua utusan Belanda sampai Serangan Umum 1 Maret muncul. Sultan Hamid II dan Profesor Husein Djajadiningrat, sebagai wakil Forum Negara Federal (BFO), yang datang ke Yogyakarta beberapa pekan usai pendudukan Belanda, juga tak digubris (Monfries, 2015:178).

Sempat tersiar isu HB IX berkolaborasi dengan Belanda sebab ada sebagian kecil pegawai republik masih bekerja atas perintahnya. Tuduhan itu dijawab dengan mundur dari jabatan kepala daerah Yogyakarta pada 21 Januari 1949. Lalu, beredar surat HB IX ke para republiken, hingga ke Jakarta. Penggalan isinya, “Laporan pers bahwa saya bekerjasama dengan Belanda adalah bohong.”

Baca juga: Misteri Kematian Jenderal Spoor

Temuan itu membuat E.M. Stok, Residen Belanda di Yogyakarta, marah. Ia mengusulkan HB IX “dinasihati” agar tak lagi memihak Republik, dan bila menolak, diasingkan untuk diganti raja baru. Sebelum usulan itu terealisasi, Sultan mendengar siaran radio bahwa akan digelar sidang Dewan Keamanan PBB pada awal Maret 1949. Ide serangan umum pun muncul. Atas saran Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sultan meminta Letkol Soeharto merancang serbuan cepat dan impresif (baca: Mengapa Bung Karno Tak Ikut Gerilya Bersama Soedirman?).

Serangan mulai Pukul 06.00 pagi itu sebetulnya cuma membuat Belanda kehilangan 7 tentara. 200-an gerilyawan Republik malah gugur saat mereka beberapa jam menguasai Yogyakarta di siang hari. Tapi, insiden ini meyakinkan dunia, termasuk Amerika Serikat, yang memberi bantuan dana untuk militer Belanda, bahwa tentara Republik sulit dilumpuhkan. Banyak federalis juga berbalik arah ke Republik.

Tak heran, Belanda merespons serius. Mereka curiga pusat komando serangan umum ada di Keraton Yogyakarta. Pasukan Belanda dipimpin Mayor Jenderal Meijer kemudian memaksa bertemu Sultan di Keraton pada 2 Maret 1949. Pertemuan itu memanas. Meijer menuduhnya memusuhi Belanda. HB IX marah, lalu memungut sekantong pakaian, dan menantang Jenderal Meijer menangkapnya.

“Saya tidak minta kalian datang ke Yogyakarta,” ujarnya. Lalu, jika Belanda hendak menggeledah Keraton Yogyakarta—sebagaimana Kepatihan—Sultan menggertak, “Langkahi dulu mayat saya.”

Interogasi itu berakhir mengambang. Sikap diam Sultan dan kesan perlawanan pasifnya membuat Belanda bimbang. Berkas sidang kabinet Belanda, pada tiga pekan usai 1 Maret, menjelaskan hal itu.

Baca juga:

Dokumen itu mengeluhkan HB IX memusuhi Belanda dan berhubungan baik dengan Republik. Tapi, tetap memberi rekomendasi agar mengajak dia bekerjasama. Alasannya, raja Jawa itu masih punya pengaruh besar ke publik. Belanda juga yakin, sebagai penguasa feodal kepentingannya berlawanan dengan republiken yang terpengaruh ideologi demokratik revolusioner dan komunis. “Bila Belanda mengatasi Republik, kesepakatan dengan Sultan bisa dibuat,” bunyi berkas itu (Monfries, 2015:186).Rencana itu tak pernah terealisasi. Kubu pejabat Belanda garis keras malah terus kehilangan pengaruh. Menteri Sassen dan L.J.M. Beel mundur dari jabatannya. Jenderal Spoor malah mati mendadak pada 25 Mei 1949 sebab serangan jantung. Ada isu Spoor meninggal akibat diracun anak buahnya. (Baca: Misteri Kematian Jenderal Spoor)

Tekanan PBB dan publik internasional akhirnya membuahkan perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949—kemudian berlanjut ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun yang sama dan menghasilkan (salah satunya) kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pejabat Sipil yang Didengar Tentara

Perjanjian Roem-Royen menyepakati gencatan senjata dan pembebasan pemimpin Republik. Sukarno-Hatta lalu memberi mandat ke HB IX untuk pemulihan keamanan Yogyakarta. penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta, di luar dugaan, berlangsung tanpa kekacauan. Tugas berat menjamin gencatan senjata terpenuhi sebab ia leluasa bicara ke komandan militer Belanda maupun Indonesia.

HB IX bertemu Sukarno dan kawan-kawan di Bangka, 10-15 Juni 1949. Tapi, Bung Karno sedang gelisah. Dana negara cekak, tak cukup membiayai pemulihan pemerintahan. HB IX menjawab kecemasan itu dengan menyumbangkan 6 juta gulden ke republik. Mendengar itu, Bung Karno bangkit dari duduknya dan memeluk Sultan (Monfries, 2015:193).

Sukarno-Hatta baru kembali di Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Lalu, rapat kabinet pada 13 Juli 1949 menetapkan lagi HB IX sebagai Menteri Pertahanan. Ia juga sementara menggantikan Hatta, yang akan menuju Belanda untuk menghadiri KMB, sebagai Perdana Menteri.

Baca:

Berbekal popularitas dan kapasitas negosiasinya, ia bisa meyakinkan Panglima Soedirman dan para komandan lokal agar mematuhi gencatan senjata selama KMB. HB IX sempat berkeliling di Jawa Barat memakai sepeda motor guna melobi pasukan Siliwangi. Meski banyak kalangan militer Republik kecewa pada gencatan senjata itu, ia tetap mampu meyakinkan para tentara di Sumatera sekali pun.Masa sulit revolusi mereda di ujung tahun. Usai KMB, pada 16 Desember 1949, wakil-wakil negara bagian memilih Sukarno jadi Presiden RIS di Kepatihan Yogyakarta. Belanda resmi menyerahkan kedaulatan RIS pada 27 Desember 1949.

Tapi, usia RIS tak lama. Sepanjang semester pertama 1950 belasan negara bagian membubarkan diri untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Proses berliku revolusi akhirnya berhasil dipungkasi dengan pemulihan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan pada 17 Agustus 1950.

Penulis: Addi M Idhom

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id