tirto.id - Keputusannya angkat kaki dari keraton bukan tanpa perhitungan. Cicit yang ia bawa dan hingga remaja berada dalam asuhannya kelak mengobarkan perang yang membuat Belanda kewalahan dan nyaris bangkrut.

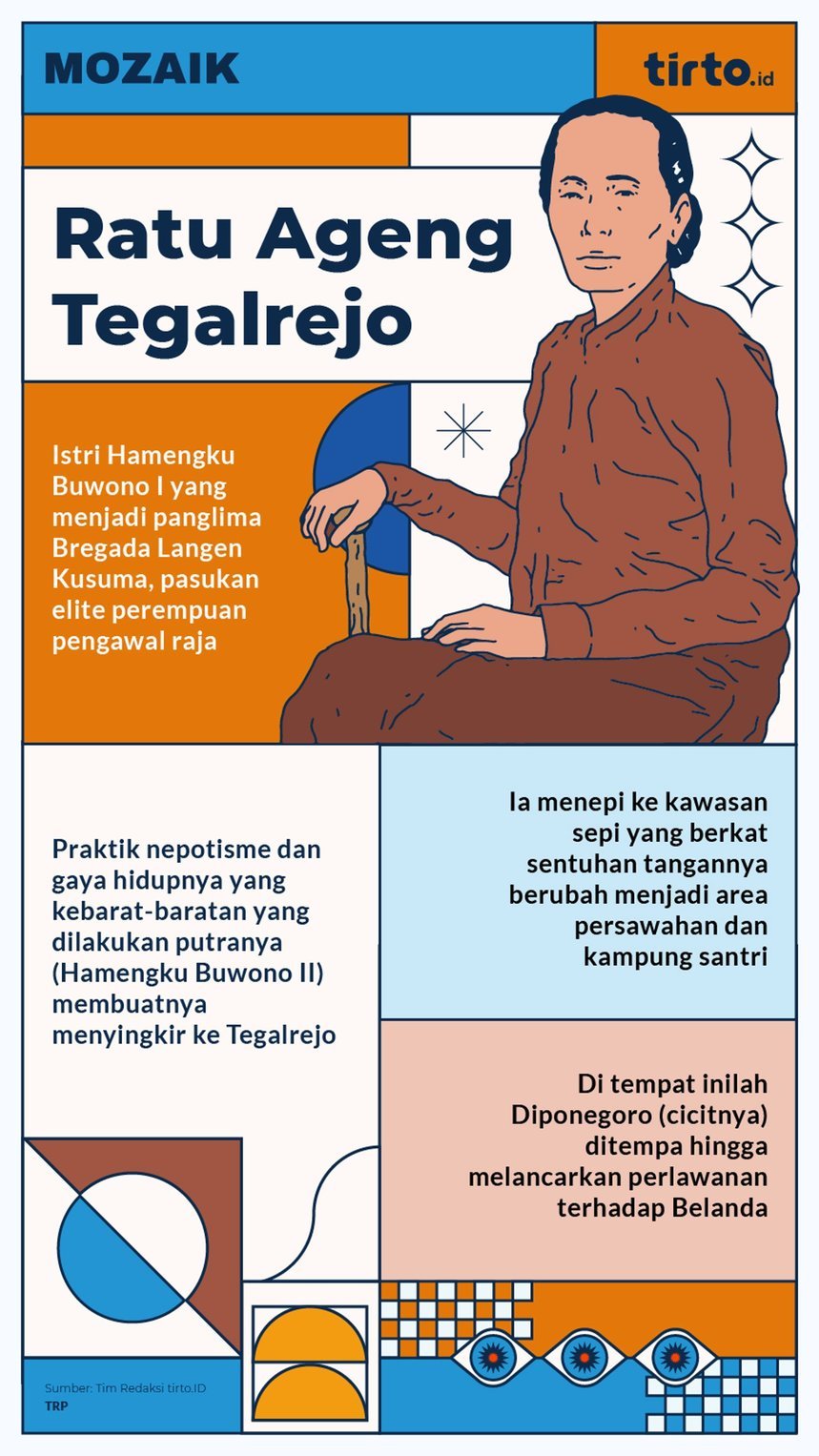

Niken Ayu Yuwati atau Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten (atau Kadospaten) adalah permaisuri Hamengku Buwono I, pendiri sekaligus raja pertama Keraton Yogyakarta. Setelah menyingkir ke Tegalrejo, sebuah daerah sekira empat kilometer dari keraton, ia lebih dikenal sebagai Ratu Ageng Tegalrejo.

Bersama Hamengku Buwono I yang saat itu bergelar Pangeran Mangkubumi, ia turun dalam kancah Perang Giyanti melawan Pakubuwono II. Sesudah Keraton Yogyakarta berdiri, ia menjadi panglima Bregada Langen Kusuma, pasukan elite perempuan pengawal raja. Korps inilah yang membuat Marsekal Herman Willem Daendels tak bisa menyembunyikan kekagumannya saat mengunjungi keraton pada 1809.

Wanita tangguh kelahiran 1735 itu merupakan putri Kiai Ageng Derpoyudo, seorang ulama dari Majangjati, Sragen. Silsilahnya juga bersambung dengan Kiai Ageng Datuk Sulaiman alias Kiai Sulaiman Bekel Jamus, putra Sultan Abdul Qahir dari Kesultanan Bima.

Ratu Ageng Tegalrejo adalah pemeluk Islam yang taat. Ia bahkan terampil membaca naskah keislaman berbahasa Jawa dan Arab.

Dalam Babad Dipanagara, sebagaimana dikutip Oman Fathurahman dalam “Female Indonesian Sufis: Shattariya Murids in the 18th and 19th Centuries in Java” (2018:55), Pangeran Diponegoro mengaku berutang budi kepada nenek buyutnya yang telah mendidiknya dengan nilai-nilai Islam dan praktik spiritual Jawa.

Caranya mendidik diakui oleh sang pangeran penuh kasih sayang, meski kadang “suka membuat saya ketakutan ketika mereka memberi perintah.”

Seturut Peter Carey dalam “Satria and Santri; Some Notes on the Relationship between Diponegoro’s Kraton and Religious Supporters during the Java War (1825-30)” (1987:35), Ratu Ageng Tegalrejo, juga Pangeran Diponegoro, adalah pengikut Syattariyah.

Syattariyah adalah tarekat yang didirikan oleh Syekh Sirajuddin Abdullah asy-Syattar dari India. Setelah populer di Makkah, persaudaraan kaum sufi itu dibawa ke Nusantara oleh Syekh Abdurrauf as-Singkili.

Di tangan salah satu muridnya yakni Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syattariyah menyebar di Tanah Jawa, termasuk di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kiai Muhammad Kastuba dari Pesantren Alang-Alang Ombo, Bagelen, disebut-sebut sebagai ulama yang membaiat Ratu Ageng Tegalrejo.

Gonjang-ganjing di Keraton

Setelah kematian Hamengku Buwono I pada 1792, suksesi kepemimpinan jatuh ke tangan putranya, Raden Mas Sundoro atau Hamengku Buwono II. Praktik nepotisme yang ia lakukan, juga gaya hidupnya yang kebarat-baratan, seperti minum wine, membuat Ratu Ageng Tegalrejo prihatin. Kondisi itu diperparah dengan sikap Hamengku Buwono II yang tak acuh terhadap ajaran agama.

Seturut Moh. Ashif Fuadi dan Mokhammad Fadhil Musyafa dalam “Kepemimpinan Perempuan: Peran Ratu Ageng terhadap Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830” (2021:159), Hamengku Buwono II mengangkat para menantunya yakni Raden Adipati Danurejo II, Raden Tumenggung Sumodiningrat, dan Raden Ronggo Prawirodirdjo III, masing-masing sebagai Patih, Wedana Lebet, dan Bupati-Wedana Mancanegara Timur untuk menggantikan pejabat-pejabat sebelumnya yang diangkat oleh Hamengku Buwono I.

Para pejabat yang tersisih itu kemudian meminta dukungan putra mahkota yaitu ayah Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Mas Surojo (kelak menjadi Hamengku Buwono III). Konflik yang terjadi dengan anak-anaknya, juga persekongkolan keluarga keraton yang tak ada habisnya, membuat Ratu Ageng Tegalrejo tidak betah berada di keraton.

Sebagai murid Syattariyah yang terbiasa mengutamakan nilai-nilai spiritual di atas kemewahan duniawi, situasi keraton yang sedemikian rupa memaksa wanita tersebut--saat itu berusia lebih dari enam puluh tahun--untuk hidup menepi di Tegalrejo, sebuah kawasan sepi yang berkat sentuhan tangannya berubah menjadi area persawahan dan kampung santri.

Keputusan itu termasuk memboyong Pangeran Diponegoro yang sudah ia asuh sejak berada di kadipaten. Usia sang pangeran kala itu tujuh tahun.

Sebelum sawah-sawah dibuka dan rumah dibangun, Ratu Ageng Tegalrejo tinggal di sebuah pondok (pacangkraman). Di lingkungan barunya, ia menjalani hidup laiknya sufi.

Gonjang-ganjing hubungan permaisuri mendiang Hamengku Buwono I dan anak-anaknya terekam dalam larik-larik syair Babad Dipanagara berikut.

Kangjeng Ratu Geng winarna/

pan sering seloyonèki/

lan kang putra pribadi/

dadya mutung adudhukuh/

babad kang ara-ara/

mapan lajeng dèndalem i/

tebihira saking nagri ing Ngayogya.

Mapan lampahan saejam/

mengkana pan sampun dadi/

winestanan Tegalreja.

(Sekarang kami bercerita tentang Ratu Ageng

betapa sering ia berselisih

dengan putra-putranya

maka ia minggat dan membuka lahan baru

tanah-tanah telantar digarapnya,

[dan] lantas tinggal menetap di sana

jauh dari Kota Yogya.

Satu jam perjalanan [dengan kaki]

ketika semuanya sudah siap

tempat itu disebut Tegalrejo.)

Di samping nenek buyutnya, Pangeran Diponegoro juga punya andil dalam membangun Tegalrejo, termasuk memperbaiki dan memperluas bangunan-bangunan yang didirikan nenek buyutnya untuk menampung para pengunjung yang datang, khususnya para ulama dan santri kelana yang bergabung dalam kegiatan ibadah dan diskusi agama.

Bangunan baru yang ia dirikan salah satunya masjid, yang hampir rampung tatkala Perang Jawa (1825-1830) meletus. Pangeran Diponegoro memang berambisi membangun masjid yang benar-benar bagus, tak peduli berapa pun biaya yang ia keluarkan.

“Orang tidak selalu harus sembahyang di sana”, ujarnya, “tapi masjid mengarahkan hati ke keikhlasan agamis”.

Menepi Bersama Santri dan Petani

Ratu Ageng Tegalrejo tak hanya memberikan pengaruh kepada Pangeran Diponegoro, tapi juga pada kehidupan desa yang ia tempati. Kaum tani berduyun-duyun datang untuk mencari nafkah, sedang para santri berkunjung untuk mempelajari ilmu agama. Pelan tapi pasti, kawasan tersebut tumbuh menjadi kampung santri.

Babak baru dalam hidup Ratu Ageng Tegalrejo, juga suasana tempat tinggalnya yang permai dan religius tergambar dalam dua bait syair Babad Dipanagara berikut.

Kangjeng Ratu winarni/

pan tetanen remenipun/

sinambi lan ngibadah/

kinarya namur puniki/

lampahira gen brongta marang Yang Sukma.

langkung kerta Tegalreja/

mapan kathah tiyang prapti/

samya angungsi tedhi/

ingkang santri ngungsi ngelmu/

langkung ramé ngibadah/

punapa déné wong tani.

(Kami perikan Ratu [Ageng]:

[betapa] ia senang bertani

bersama dengan tugas rohani

ia kerjakan tanpa pamrih

di jalan cintanya pada Hyang Sukma.

Tegalrejo jadi sangat sejahtera

karena banyak orang datang

semua mencari makan

[sedang] santri mencari ilmu

di sana banyak amal dan doa

terlebih pada petaninya.)

Selain keluarga keraton, sejumlah tokoh agama juga tinggal di Tegalrejo, di antaranya Kiai Badaruddin, komandan korps Suronatan sekaligus pakar sistem pemerintahan Kerajaan Ottoman, Turki. Korps Suronatan adalah kelompok keagamaan bersenjata yang merupakan bagian dari kesatuan militer di lingkungan Keraton Yogyakarta.

Lain itu, Ratu Ageng Tegalrejo kerap mengundang ulama ke kediamannya, di antaranya Syekh Taptojani, ulama asal Sumatra yang piawai menerjemahkan naskah-naskah Islam yang sulit, Kiai Hasan Besari asal Tegalsari, Ponorogo, dan Syekh Abdul Ahmad bin Abdullah al-Ansari, ulama Jeddah yang menikah dengan putri Pangeran Blitar I.

Di kemudian hari, baik Syekh Taptojani maupun Syekh Abdul Ahmad bin Abdullah al-Ansari menjadi penasihat penting Pangeran Diponegoro saat pecah Perang Jawa.

Lingkungan Tegalrejo yang jauh dari hiruk kekuasaan, juga nenek buyutnya yang memilih hidup bersahaja, memberikan kesan tersendiri bagi Pangeran Diponegoro.

Pada 1805, dua tahun setelah Ratu Ageng Tegalrejo meninggal, ia memulai pengembaraan spiritual ke masjid-masjid, pesantren, gua, dan pantai. Dua puluh tahun kemudian, dari desa yang berada di tengah hamparan tanaman padi itu, Pangeran Diponegoro melancarkan perlawanan terhadap Belanda.

Penulis: Firdaus Agung

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id