tirto.id - Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro (1785-1855) adalah sosok unik yang lahir dari rahim Kasultanan Yogyakarta. Secara genealogis ia adalah seorang pewaris takhta, tapi secara sosial sangat terpengaruh oleh kaum santri.

Saat dia remajam hal itu belum tampak istimewa. Sebab mempelajari agama di lingkungan keraton adalah hal yang lumrah. Pada gilirannya kombinasi unik tersebut membawanya pada takdir yang harus ia terima: memimpin perang sabil atau perang suci.

Ratu Ageng adalah sosok penting di balik penanaman nilai agama saat Diponegoro masih belia. Tidak seperti lazimnya anak-anak sultan, sejak usia tujuh tahun ia tinggal terpisah dari keluarganya dan mengikuti buyutnya itu di Tegalrejo.

Sang Permaisuri Sultan Hamengkubuwono (HB) I ini dikenal sebagai wanita yang ketat menjalankan syariat dan melek ilmu agama. Ia bisa menulis dalam aksara Jawa sekaligus pegon, abjad Arab yang dimodifikasi untuk menulis dalam bahasa Jawa.

Kaum Santri, Embrio Pasukan

Peter Carey dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (Jilid 1) menyatakan, Ratu Ageng berperan aktif mendorong pejabat agama di Kesultanan Yogyakarta untuk berkunjung bahkan bermukim di Tegalrejo.

Di antara para pejabat agama itu ada Kiai Muhammad Bahwi, ulama terpandang di Masjid Suronatan. Ada juga Haji Badarudin, penglima pasukan Suronatan yang dua kali pergi ke Tanah Suci dan mempelajari tata pemerintahan Turki Usmani.

Melalui kolega mereka di Suronatan, sejumlah penghulu yang bertugas di ibukota Kesultanan juga dekat dengan lingkar ulama Tegalrejo. Salah satunya adalah Kyai Rahmanudin, yang hampir satu tahun tinggal di Tegalrejo bersama Diponegoro.

Selain ulama Jawa ada juga ulama Arab yang berasal dari kota pelabuhan Jeddah, yaitu Syekh Abdul Ahmad bin Abdullah al-Anshari, dikenal juga dengan Ahmad Anshar Syarif alias Syekh Habib Ahmad al-Anshari.

Syekh al-Anshari, yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad, memberikan pengaruh spiritual yang besar kepada Diponegoro. Menantunya yang juga bernama Ahmad di kemudian hari bergabung dengan pasukan Diponegoro.

Menurut Raden Mas Alip, salah satu putra Diponegoro, kedua ulama Arab itu merupakan penasihat penting ayahnya selama Perang Jawa. Peran tersebut dijalani hingga Syekh al-Anshari menyerah kepada Belanda pada 1828.

Peter Carey dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 Jilid 2 juga menyebut: selain keduanya ada juga Syarif Samparwedi alias Hasan Munadi, seorang komandan resimen kawal Diponegoro, Barjumungah. Resimen tersebut konon beranggotakan ulama-ulama yang mudah dikenali karena berasal dari etnis Arab.

Diponegoro juga menaruh hormat kepada seorang tokoh bernama Kyai Taptojani. Kyai berdarah Sumatera itu bertugas di Masjid Pathok Negoro Mlangi. Dialah yang mendorong Diponegoro untuk mengklaim sebagai Ratu Adil menjelang pecahnya Perang Jawa.

Selain Masjid Pathok Negoro Mlangi, Diponegoro juga banyak bersinggungan dengan pusat-pusat kajian hukum Islam di masjid Pathok Negoro yang lain, yaitu Kasongan dan Papringan. Tempat tinggal Diponegoro di Tegalrejo kebetulan dekat dengan masjid-masjid tersebut.

Peran Penting Agama

Agama memang bagian penting dalam hidup Diponegoro. Selain karena alasan yang bersifat pribadi, saat mengumandangkan perang sabil ia juga melihat agama sebagai instrumen penting dalam mengobarkan perlawanan terhadap Belanda.

Itu sebabnya, di samping persinggungannya dengan para ahli agama sejak masih belia, anaknya yang bergelar Diponegoro II juga ia kirim kepada seorang ulama penting di Surakarta. Ulama itu bernama Kyai Modjo.

Meski Yogyakarta punya cukup banyak ahli agama, Surakarta memiliki keunggulan untuk dianggap sebagai pusat keagamaan. Salah satu sebabnya adalah hubungan dekat antara Pakubuwono IV dan patihnya, Raden Adipati Danuningrat, dengan kaum santri.

Sunan konon memiliki 24 haji yang ditugaskan di keraton dan tak kurang 51 ulama yang ia gaji. Adapun Raden Adipati Danuningrat dikenal sebagai sahabat para santri yang ikut shalat setiap hari dan rutin berjamaah di Masjid Ageng setiap Jumat.

Masa-masa anak Diponegoro belajar kepada Kyai Modjo membuka jalan bagi hubungan yang lebih dekat di antara keduanya. Dalam Perang Jawa, relasi Diponegoro dan Kyai Modjo menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan di medan perang.

Pada awal perang, Diponegoro didukung sedikitnya 200 pria dan wanita, termasuk peranakan etnis Arab dan Tionghoa. Ada juga para santri keraton yang merupakan pejabat agama dari lingkungan Suronatan, penduduk desa perdikan, dan sekolah agama di wilayah Mataram.

Di antara para pendukung dari kalangan santri itu 20 orang bergelar haji dan 17 orang merupakan syekh atau syarif (dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad). Ada juga pejabat agama dan masjid (penghulu, khatib, dan modin), serta penjaga makam-makam keramat (juru kunci) yang seluruhnya berjumlah 18 orang.

Di antara para pendukung tersebut setidaknya 10 orang merupakan kyai dalam arti pemimpin pesantren di Mataram, Bagelen, Kedu, Pajang, Ponorogo, dan Madiun. Sementara 121 orang lain dengan gelar yang sama merujuk pada orang tua atau pemuka desa yang dihormati.

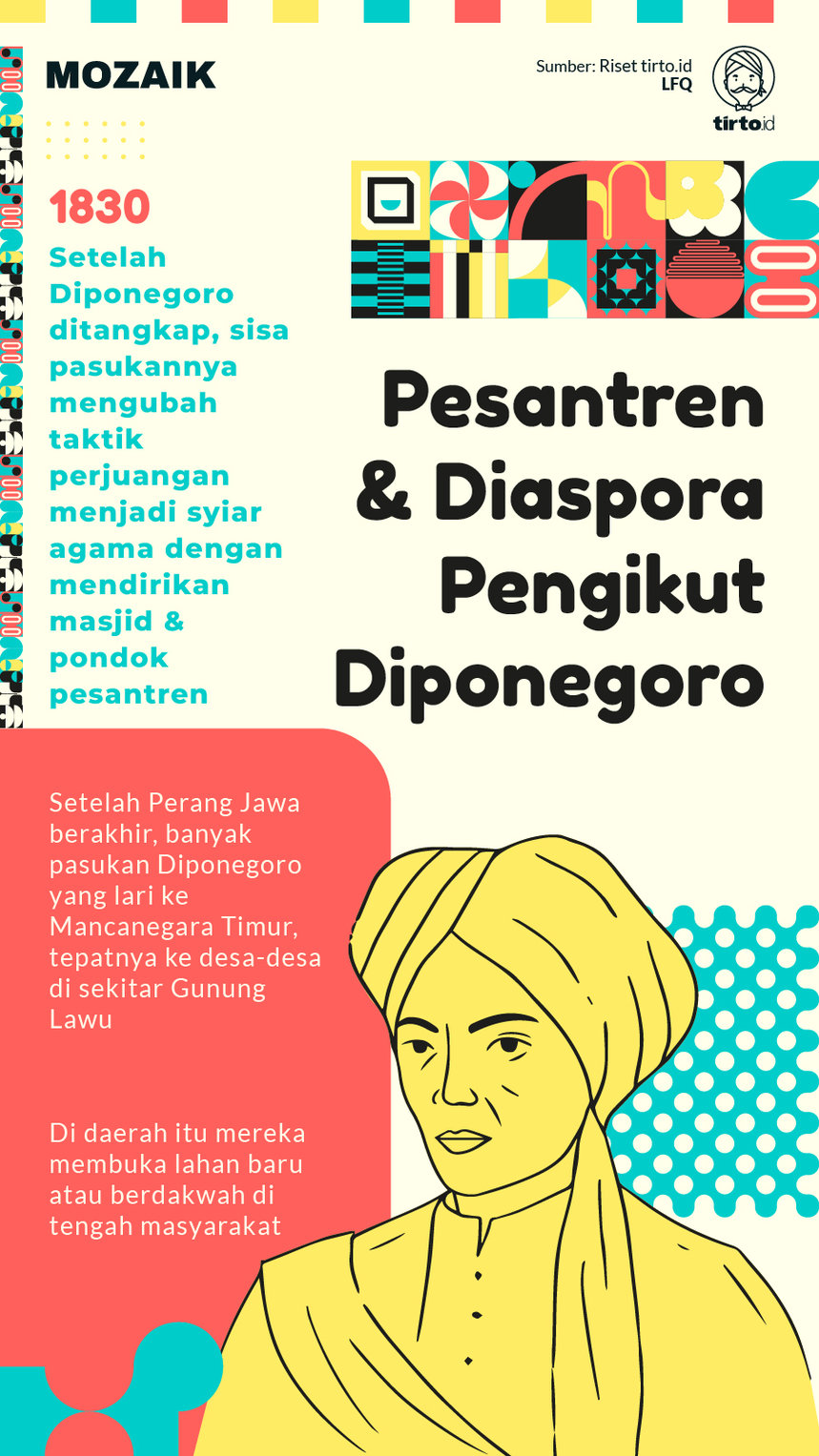

Pesantren dan Diaspora Laskar Perang

Setelah tertangkapnya Diponegoro (1830) dalam “perundingan damai” di Magelang, sisa-sisa pasukannya mengubah taktik perjuangan, dari angkat senjata menjadi syiar agama. Sebagian mendirikan masjid, yang lain merintis pondok pesantren.

Menurut M. Ashif Fuadi dalam Menelusuri Jejak Laskar Diponegoro di Pesantren: Kajian Historis Genealogis Pesantren Tegalsari, Banjarsari, dan Takeran dengan Perang Diponegoro 1825-1830, dalam perubahan taktik perjuangan itu terdapat kaitan antara jaringan ulama dengan transmisi ideologi anti-kolonialisme. Artinya, meski taktik perjuangan para pengikut Diponegoro berubah, semangatnya tetap sama.

Setelah Perang Jawa berakhir, banyak pasukan Diponegoro yang lari ke Mancanegara Timur, tepatnya ke desa-desa di sekitar Gunung Lawu. Di daerah itu mereka membuka lahan baru atau berdakwah di tengah masyarakat.

Rijal Mumazziq Z. dalam “Menelusuri Jejak Laskar Diponegoro di Pesantren” mengungkap sejumlah pesantren yang didirikan oleh atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan dengan bekas pasukan Diponegoro. Pesantren Jamsaren di Surakarta dan Pesantren Pabelan di Magelang adalah contohnya.

Sejumlah kerabat Keraton yang sebelumnya berdiri di barisan Diponegoro juga merintis pesantren. Di Banyuwangi, sebuah pesantren dibangun oleh Mukhtar Syafa’at, cucu salah satu saudara tiri Diponegoro, Sabar Iman alias Kyai Bariman. Kyai Abdul Fattah Djalalain, cicit Diponegoro, menetap di Nganjuk, juga merintis sebuah pesantren.

Di Parakan, Temanggung ada Kyai Subkhi, putra seorang prajurit Diponegoro. Saat dirinya berumur lima tahun, sang ayah menggendongnya sewaktu melancarkan serangan sporadis (kraman) kepada pasukan Belanda yang berlindung di balik benteng.

Pada masa revolusi banyak pejuang yang menemui Kyai Subkhi untuk meminta doa. Sederet nama bisa disebut, di antaranya Sudirman (kelak menjadi panglima besar), KH. Wahid Hasyim, KH. Zainul Arifin, KH. Masykur, Mr. Mohammad Roem, Mr. Kasman Singodimejo, dan Anwar Cokroaminoto.

Jurnal yang ditulis oleh Rizal juga mengungkap bahwa mantan tentara Diponegoro yang lain, yakni Kyai Abdussalam, hijrah ke Jombang dan mendirikan pesantren di Tambakberas. Salah satu putri Kyai Abdussalam yang bernama Layyinah menikah dengan Kyai Usman.

Kyai Usman memiliki cucu yang diberi nama Muhammad Hasyim. Kelak ia dikenal dengan panggilan kehormatan Hadhratusy Syekh KH. M. Hasyim Asy’ari. Pada 1926 bersama sejumlah kyai lain ia mendirikan Nahdhatul Ulama (NU).

Di Pacitan terdapat pesantren yang berdiri saat Perang Jawa berakhir, yakni 1830. Pesantren itu, dikenal dengan Pondok Tremas, didirikan oleh Kiai Abdul Manan Dipomenggolo, menantu laskar Diponegoro yang bernama Raden Honggo Widjoyo.

Pesantren Tremas di kemudian hari melahirkan banyak tokoh, di antaranya Syekh Mahfudz Atturmusi (ulama Syafi’iyah yang mengajar di Mekah), Kyai Ali Maksum (mantan Rais ‘Am PBNU 1981-1984), dan Prof. Mukti Ali, Menteri Agama era 1971-1978.

Penulis: Firdaus Agung

Editor: Nuran Wibisono