tirto.id - Kesejahteraan pekerja di lingkungan perguruan tinggi seperti dosen, asisten dosen, laboran, tenaga pendidik, hingga petugas kebersihan belum terealisasi dengan baik. Pekerja kampus seakan belum dipandang sebagai suatu ceruk pekerjaan yang memproduksi nilai dan ilmu bagi kemajuan suatu bangsa. Alhasil, masih banyak pekerja kampus jauh dari kehidupan layak sebab menerima mekanisme upah yang hingga saat ini jauh dari asas kesejahteraan.

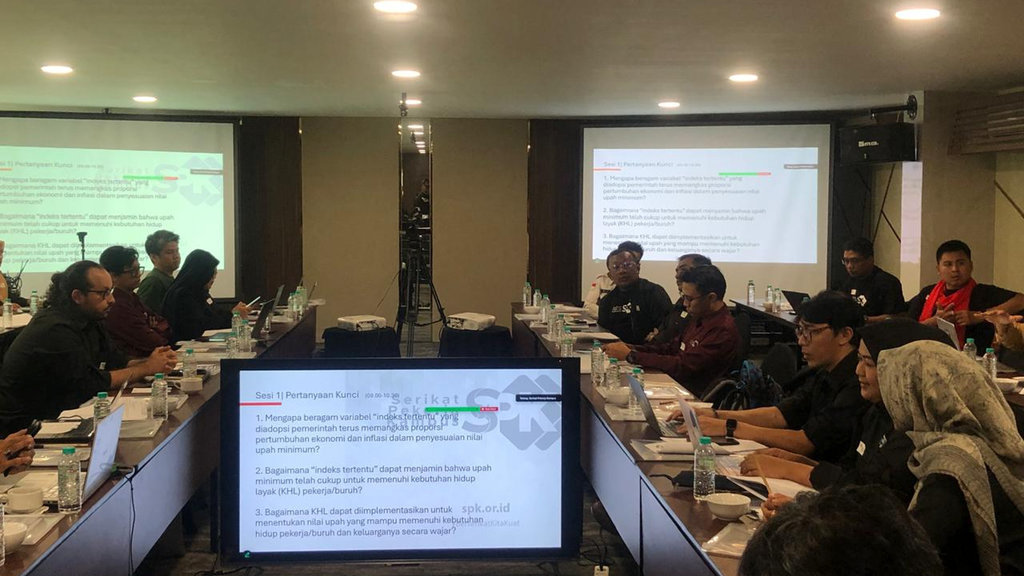

Berangkat dari hal tersebut, Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengadakan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) untuk merumuskan parameter penghasilan layak dan basis kesejahteraan pekerja kampus pada Senin (23/6/2025) di Jakarta. SPK turut mengundang panel ahli dari pakar hingga serikat-serikat pekerja di lingkungan kampus untuk merespons berbagai permasalahan di atas melalui kajian mendalam dan lintas disiplin.

Ketua Umum SPK, Dhia Al-Uyun, menyatakan bahwa diskusi kelompok terarah berupaya menyasar penentuan metode perhitungan upah layak bagi pekerja kampus. Dhia berharap dosen bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak sebagaimana tujuan UU Sisdiknas yakni mewujudkan pendidikan yang bermartabat.

Dosen dipandang berada dalam hubungan kerja, sehingga bukan sekadar objek pendidikan. Maka, dosen berhak menentukan nasib hubungan kerja yang dijalani. SPK menilai sistem kerja selama ini meminggirkan dosen, tenaga kependidikan dan pekerja kampus. Karena itu SPK menggagas metode yang progresif untuk menghitung upah layak.

Ditarik ke belakang, persoalan ini memang semakin dipelihara karena berbagai situasi dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah terhadap buruh dan terutama dosen/tenaga pendidik di kampus. Badan Pusat Statistik (BPS) justru mencatat bahwa Standar Hidup Layak (SHL) berdasarkan pengeluaran per kapita di Indonesia pada 2024 hanya Rp12,34 juta per tahun atau sekitar Rp1,02 juta per kapita per bulan.

Angka standar hidup layak tersebut kemudian menuai kontroversi karena dinilai jauh dari cerminan biaya hidup faktual. Bahkan, angka tersebut lebih rendah daripada Upah Minimum Regional (UMR) terendah. Dengan demikian, menurut SPK, upah dosen dengan rata-rata Rp2.441.549 untuk 173 jam kerja sebulan masih dianggap dua kali lipat lebih tinggi dari SHL atau dianggap memenuhi standar hidup layak versi BPS.

Dalam kenyataan tersebut, berbagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pekerja berpotensi terbentur dengan miskonsepsi parameter hidup layak yang diketok oleh pemerintah.

“Standarnya BPS yang ada itu adalah standar-standar survive, jadi standar-standar kalau boleh mengutip dari narasumber FGD, standar minimal orang hidup tapi itu minimal sekali,” kata Dhia saat ditemui Tirto di lokasi FGD di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025).

Maka dari itu, SPK juga tengah menyiapkan riset terbaru terkait upah layak pekerja kampus yang direncanakan bisa rilis pada September mendatang. Menurut Dhia, SPK ingin kegiatan dan riset yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja kampus.

Misalnya dilakukan dengan mendorong perubahan sistem pengupahan dosen agar berbasis produktivitas kinerja. Padahal, dosen bergerak di sektor jasa dalam bidang pendidikan. Tak luput dibebani dengan berbagai mandat Tri Dharma perguruan tinggi serta setumpuk tugas administratif.

“Tapi kemudian beban yang besar ini tak sejalan dengan upahnya yang layak gitu, upahnya tidak layak sama sekali bahkan di bawah minimum, upah minimum,” ucap Dhia.

Dipandang dari kebijakan pengupahan di Indonesia saat ini, mandat melakukan rutinitas survei harga komponen/komoditas untuk menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sudah tidak lagi dilaksanakan sejak 2015 usai muncul Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Nomor 78 tahun 2015 atau PP 78/2015. Sekarang, penyesuaian nilai UMR setiap tahunnya dilakukan berdasarkan metode indeksasi otomatis (automatic indexation).

Menurut SPK, Hilangnya KHL sejak 2015 berdampak pada kekosongan parameter pembanding upah bagi masyarakat pekerja di Indonesia. Sehingga, ketika BPS merilis nilai standar hidup layak (SHL) berdasarkan pengeluaran riil per kapita per tahun, lahir berbagai miskonsepsi sebab standar hidup layak dimaknai secara harfiah.

Secara mendasar, KHL menghitung biaya minimum yang dikeluarkan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup manusiawi. Sementara SHL menghitung rata-rata biaya (per kapita) yang sudah dikeluarkan individu selama setahun demi memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, transformasi metode perhitungan dan penyesuaian upah minimum regional yang mulanya berbasis survei KHL menjadi indeksasi otomatis (automatic indexation) melalui formula ekonomi ternyata tidak hanya mengubah laju kenaikan upah minimum di setiap daerah, tetapi juga menghilangkan standar kebutuhan hidup minimum yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak.

Padahal, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, MK menilai bahwa mekanisme penetapan upah minimum perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh. Putusan ini terkait uji materi sejumlah pasal UU 6/2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mengubah UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

SPK memandang, putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut berpotensi mengoreksi mekanisme pengupahan berbasis indeksasi otomatis (automatic indexation) yang diterapkan sejak tahun 2015.

“Bisa jadi kelayakan di wilayah akan berbeda dengan misalnya saya di Malang gitu ya, akan berbeda mungkin dengan yang di Jakarta, akan berbeda dengan teman-teman yang di Aceh. Jadi kita ingin mengkalkulasi itu semua, supaya bisa ditempatkan secara manusiawi, proporsional, sesuai dengan kompetensi kita,” terang Dhia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal SPK, Hariati Sinaga, menilai persoalan pengupahan di Indonesia memiliki berbagai masalah, yang utamanya menggambarkan 'politik upah murah'. Salah satunya adalah tidak digunakannya lagi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar perumusan upah minimum, khususnya sejak dikeluarkannya aturan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.

“Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 membuka potensi untuk merumuskan kembali indikator KHL, meski tidak semua dimensi diakui. Selain itu, belum ada perumusan upah minimum untuk sektor pendidikan,” ungkap Hariati dalam kesempatan yang sama.

Peluang Upah Minimum Sektoral

Setelah sistem indeksasi otomatis diberlakukan kurang lebih lima tahun, transformasi sistem pengupahan yang ditentukan pemerintah dilanjutkan dengan mengurangi jenis-jenis upah minimum.

Fase terakhir sistem pengupahan nasional pra-indeksasi otomatis atau sebelum 2015 mengatur empat jenis upah minimum, yaitu: Upah minimum provinsi (UMP); Upah minimum kabupaten/kota (UMK); Upah minimum sektoral provinsi (UMSP); dan Upah minimum sektoral Kabupaten (UMSK). Seperti diatur dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Setelah lahirnya PP 78/2015, keempat jenis upah minimum masih dipertahankan, dengan catatan upah minimum sektoral memiliki nilai yang lebih besar dari upah minimum provinsi atau kota/kabupaten. Namun, ketika UU Ciptaker dan PP 36/2021 disahkan, upah minimum sektoral dihapuskan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan PP tentang Pengupahan.

Meski demikian, penghapusan upah minimum sektoral dalam UU Ketenagakerjaan dan PP tentang Pengupahan tidak sepenuhnya menghentikan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Sebab, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang mewajibkan kepala daerah tetap menetapkan UMSK dan UMSP sesuai rekomendasi dewan pengupahan.

Misalnya Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau yang menetapkan UMSP berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Metode klasifikasi serupa digunakan juga di Jawa Tengah untuk menetapkan UMSK Kabupaten Jepara dan Kota Semarang.

Hal ini membuka peluang pendidikan tinggi untuk masuk dalam skema upah minimum sektoral sebab Pendidikan tinggi merupakan salah satu bidang usaha yang tercatat dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dengan begitu, pendidikan tinggi diklasifikasikan sebagai aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha, sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020.

“Focus group discussion ini merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan Serikat Pekerja Kampus sehubungan riset tentang upah yang saat ini sedang dilakukan dan kedepannya akan menjadi aktivitas rutin Serikat Pekerja Kampus sebagai basis advokasi kesejahteraan pekerja kampus,” kata Sekjen SPK, Hariati.

Pada tahun lalu, SPK juga sudah merilis hasil penelitian terkait kondisi kesejahteraan dosen dan pekerja kampus di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada kuartal pertama 2023 itu menyingkap realitas yang memprihatinkan yakni mayoritas dosen menerima gaji bersih kurang dari Rp3 juta per bulan, bahkan setelah mengabdi selama lebih dari enam tahun.

Kondisi ini memaksa banyak dosen mengambil pekerjaan sampingan (76 persen responden), alhasil menghambat fokus mereka pada tugas utama dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan. Parahnya, dosen di universitas swasta jauh lebih rentan terhadap gaji rendah, dengan peluang tujuh kali lebih tinggi untuk menerima gaji bersih kurang dari Rp2 juta per bulan.

Selain itu, sebanyak 61 persen responden merasa bahwa kompensasi mereka tidak sejalan dengan beban kerja dan kualifikasi mereka. Dalam konteks gaji pokok, penelitian SPK mencontohkan dosen PNS lulusan S3 dengan jabatan fungsional Lektor (Assistant Professor) cuma menerima gaji pokok antara Rp2,6 juta - Rp4,4 juta per bulan. Jika beruntung, pada tahun ketiga, mereka bisa menerima tunjangan sertifikasi dosen yang dipatok pada angka Rp2,8 juta.

Angka ini jauh tertinggal, misalnya, apabila dibandingkan tunjangan kinerja di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk lulusan S1 sebesar Rp3,9 juta langsung diterima pada tahun kedua tanpa syarat administrasi yang memberatkan seperti pada sertifikasi dosen.

Pendapatan yang minim ini menambah tekanan hidup dosen karena 13 persen responden penelitian memiliki rata-rata biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan gaji bersih yang mereka terima per bulan.

Dihubungi Tirto secara terpisah, dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, menyatakan bahwa dosen dan pekerja kampus perlu diperhatikan kesejahteraan hidupnya dengan layak untuk terus menjaga produktivitas serta kredibilitas akademiknya. Pasalnya, jika dosen masih dipusingkan dengan urusan bertahan hidup, maka fokus utamanya dalam mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan akan semakin terpecah.

“Kita tidak akan bisa banyak berharap ya tentang kemajuan Indonesia ke depan karena mereka pekerja-pekerja yang ditujukan untuk kerja-kerja akademik, pengembangan ilmu justru menghadapi kehidupan yang sulit,” tegas Satria.

Penulis: Mochammad Fajar Nur

Editor: Anggun P Situmorang

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id