tirto.id - Pius Mano tergerak turun ke jalanan Merauke, Papua, pada Agustus 2019 dalam gelombang protes antirasisme. Ia bukan pendemo biasa. Ia adalah pastor Keuskupan Agung Merauke. Ia ikut bersama arak-arakan demonstran dengan masih mengenakan jubah usai memimpin doa dan melepas warga dari gereja.

“Ada 3.000 orang turun ke jalanan untuk memprotes rasisme. Kami semua turun ke jalan," katanya di Merauke pada akhir tahun 2019.

Protes ini dipicu serangkaian rasisme terhadap pelajar di asrama mahasiswa Papua Surabaya pada 17 Agustus 2019, bertepatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74.

Sebulan setelah gelombang protes, setelah terjadi represi besar-besaran oleh pemerintah Indonesia terhadap orang-orang Papua, dimunculkan lagilah isu pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Pius menandai pergantian isu ini diawali dari pertemuan ’61 tokoh Papua’ dengan Presiden Joko Widodo pada September 2019. Salah satu topik pertemuan adalah usulan pemekaran Papua Selatan menjadi provinsi.

“Sekarang orang Merauke mulai lupa. Pikiran dan energi teralih ke pemekaran provinsi. Ini permainan elite Jakarta yang disambut begitu saja oleh elite lokal. Seperti ikan di kolam, lama tak diberi makan, dikasih umpan langsung disambar,” ujar dia.

Pernyataan Pius jamak kami dengar dari sejumlah narasumber yang kami temui di Jayapura dan Merauke selama 14-20 Desember 2019.

Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga orang asli Papua setara DPRD, mencurigai hal sama. Ketuanya, Timotius Murib menyebut elite Jakarta tahu kelemahan orang Papua.

“Kalau menangis kasih bunga [pemekaran], nanti tertawa dan senyum,” sebut Murib.

Rencana pemekaran ini bukan isu yang baru muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden Jokowi ke Papua pada Oktober 2019.

Sejak reformasi, Presiden BJ Habibie lewat UU 45/1999 bikin usulan provinsi baru, yakni Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timur.

Hingga kini, hanya bagian barat Papua yang terealisasi menjadi provinsi. Namun, usulan provinsi baru di Papua tak terbendung bersamaan ratusan daerah lain di Indonesia yang masuk ke dalam daftar antrean untuk dimekarkan oleh pemerintah.

Usulan Provinsi Papua Selatan muncul setahun setelah UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sejumlah narasumber di Merauke menyebut bupati saat itu, John Gluba Gebze, telah mendeklarasikan provinsi ini. Hingga 2019, Gluba masih tampil ke publik mendukung pemekaran Papua Selatan.

Usulan ini berlanjut pada 2013 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sempat mencuat rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah serta 21 kabupaten di Papua. Gubernur Papua menolak usulan ini karena 60 persen orang Papua tak setuju.

Kini, sudah ada sedikitnya tiga kelompok kepala daerah di Papua yang mendeklarasikan sebagai calon daerah pemekaran berdasarkan wilayah adat.

Mereka adalah Provinsi Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Mamberamo Raya, Keerom, dan Sarmi; Provinsi Papua Selatan atau wilayah adat Ahim Ha mencakup Merauke, Mappi, Asmat, Boven Digoel; dan Provinsi Papua Tengah yakni kawasan adat Meepago meliputi Nabire, Puncak, Timika, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, dan Deyai.

Mengulang Pendekatan Pepera

Apa yang ditempuh elite Jakarta untuk memadamkan kasus rasisme pada Agustus lalu mirip dengan pendekatan Indonesia dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau Act of Free Choice pada 2 Agustus 1969. Momen itu menandai peralihan Papua bergabung ke Indonesia setelah Belanda hengkang.

Sekitar 1.025 laki-laki dan perempuan dipilih militer Indonesia mewakili suara orang Papua. Hasilnya semua suara memilih bergabung Indonesia. Namun, metode ini menyalahi tata cara Pepera sesuai PDF yakni one man one vote.

Elvira Rumkabu, dosen Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Cenderawasih, mengamini hal ini. Menurutnya, pertemuan 61 tokoh yang diseleksi intelijen serupa peristiwa Pepera yang mengubah wajah Papua hingga kini.

“Usulan pemekaran ini aneh karena terjadi tak lama setelah protes rasisme meluas di Papua. Ini seperti mengaburkan isu rasisme yang muncul dengan pemekaran,” katanya di Jayapura pada Desember 2019.

Menurutnya, kejanggalan usulan ini karena tak disertai kajian. Meski usulan pemekaran sudah sejak lama, tapi kondisi kini berbeda sehingga pada Oktober 2019, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Uncen mengkaji pemekaran.

“Pembangunan seolah dipaksakan karena tak ada evaluasi, misalnya berkaca dari Provinsi Papua Barat. Ini tak ada. Jadi tak ada data pijakan untuk pemekaran provinsi baru,” ungkapnya.

Pastor Pius Mano dari Merauke berpendapat dalam Pepera tahun 1969 yang mengubah nasib Papua, orang Papua berpendidikan tak dipilih, melainkan Indonesia memilih orang-orang buta huruf lewat "sistem perwalian".

“Ini tokoh [61 orang] jadi-jadian dari mana? Kami hidup di zaman batu, kah? Ini kami juga sakit hati dan kebingungan. Negara ini tak diakui lagi kah sebagai penyalur suara rakyat?”

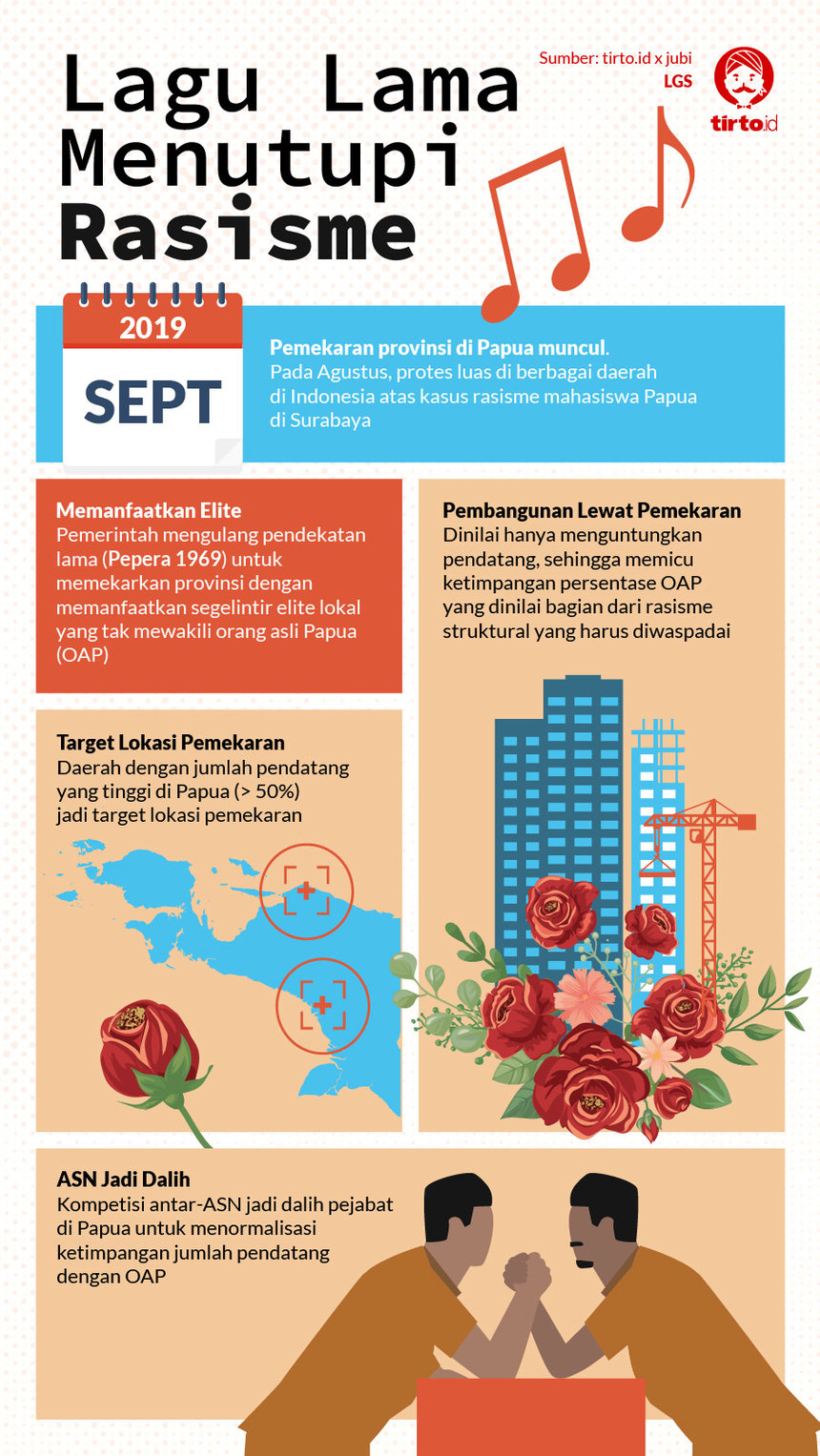

Ketimpangan Memicu Rasisme Struktural

Pastor Pius menyebut ide pemekaran yang dimunculkan lagi oleh pemerintahan Jokowi bakal menguntungkan pendatang. Jumlah penduduk asli Merauke tak sampai setengah jumlah warga pendatang. Isu kuantitas penduduk tak transparan. Padahal ini jadi pijakan untuk pembangunan yang berorientasi ke penduduk asli.

Dalam "Papua Asli dalam Angka tahun 2013: Profil Penduduk Suku Asli Papua" [PDF] berdasar sensus penduduk tahun 2010, ada lima kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki jumlah pendatang di atas 50 persen.

Kelimanya meliputi Kota Jayapura (166.225 orang atau 65%), Merauke (72.554 orang atau 62,7%), Mimika, lokasi tambang Freeport (96.725 jiwa atau 57,6%), Nabire (67.705 jiwa atau 52%), dan Keerom (27.851 orang atau 58,6%).

Pemerintah Indonesia berencana tak membuat survei berbasis kuantitas orang asli Papua (OAP) pada 2020 di Provinsi Papua. Padahal, sensus penduduk 10 tahunan ini penting bagi basis kebijakan di Papua yang menjadikan OAP sebagai subjek dalam pembangunan.

Namun, ada peluang survei OAP dalam sensus penduduk 2020 tetap digelar di Papua Barat. Hal ini berdasarkan permintaan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan ke Badan Pusat Statistik.

Menurut data yang diperoleh Pius Mano, di Merauke ada kenaikan pendatang sekitar 2 persen selama dua tahun sejak 2010.

Menurutnya, penduduk OAP di Merauke pada 2012 sekitar 85.000 orang dari jumlah penduduk 238.000 orang, sedangkan pendatang 153.000 orang (64%).

“Kondisinya sekarang hampir sama secara persentase. [OAP] naik sedikit, tapi yang datang dari luar banyak,” ujarnya.

Informasi minim mengenai jumlah penduduk asli Papua bisa menjadi bumerang. Ketika dana otonomi khusus digunakan, justru para pendatang yang menikmati karena pijakan data penduduk asli sebagai sasaran pembangunan pun minim.

Elvira Rumkabu mengategorikan ketimpangan jumlah pendatang dan orang Papua adalah bentuk nyata rasisme terstruktural. Ia berbahaya karena bisa melahirkan kebijakan yang tak ramah ke OAP, katanya.

Keberadaan pendatang, menurut Elvira, seolah-olah normal karena bagian dari siklus ekonomi dan sosial. Namun, nyatanya tak normal.

“Soal ketimpangan ini bukan rasis [kepada non penduduk asi], tapi bicara fakta. Bahwa orang asli Papua tidak diberdayakan oleh pemimpin mereka sendiri di Tanah Papua,” ungkap dia.

Variabel pemekaran diduga menggunakan tolok ukur konsentrasi pendatang yang besar, menurut Elvira.

“Pemekaran dibuat di daerah dengan konsentrasi pendatang tinggi. Di Sorong, Keerom dan Merauke [sasaran pemekaran]. Ini contoh sempurna bagaimana pendatang dan modal bersatu di sana,” kata dia.

Pemerintah Indonesia saat ini telah memutuskan Kawasan Ekonomi Khusus di Merauke sehingga akan terjadi akumulasi modal yang bisa memarjinalisasi penduduk asli.

“Saya pikir pemerintah akan melanjutkan Provinsi Papua Selatan karena sekarang posisi Papua sudah di bawah Indonesia setelah kasus rasisme ditutup pemekaran. Indonesia sekarang bisa bebas memaksakan pendekatan terhadap Papua,” kata Elvira.

"Pemerintah sedang empower pakai semua channel dalam dan luar negeri untuk mengamankan Papua," lanjutnya.

Sederet upaya ‘menjinakkan’ Papua itu lewat penangkapan aktivis politik dari Jakarta hingga Jayapura. Total ada 22 orang ditahan dengan tuduhan mengibarkan bendera Bintang Kejora dan makar. Sebagian di antaranya memasuki masa persidangan.

Di dalam dan luar negeri, pemerintah sibuk mencitrakan pembangunan di Papua. Diplomasi luar negeri juga digalang dengan tajuk konferensi pemuda dan cendekiawan Papua pertama di luar negeri. Dari empat poin deklarasi, tak satu pun menyinggung isu politik Papua seperti rasisme.

Respons Pemkab Merauke

Menyikapi itu Bupati Merauke Frederikus Gebze membantah pemekaran sebagai gula-gula menutupi protes rasisme dan memperlebar jurang akses ekonomi antara pendatang dan orang Papua. Ia bilang pemekaran demi hak-hak orang Papua.

“Ada yang anggap Provinsi Papua Selatan itu hanya untuk orang Jawa. Saya pikir salah. Itu justru ada supaya hak kita pegang. Karena kita atur lewat regulasi, adat, budaya, perempuan,” ujarnya di Merauke pada Desember 2019.

“Jadi kalau bilang itu provinsi untuk orang Jawa, menurut saya juga karena kami masuk dunia kompetisi, maka ya kami harus siapkan diri dari sekarang. Jangan salahkan orang lain."

Ia mengklaim pemekaran tetap memproteksi penduduk asli Papua, di antaranya pengangkatan pejabat di Pemkab Merauke.

“Kita tidak bisa terus harus dikasihani. Masak kita terus bicara sama Presiden, ‘Tolong lihat Papua, kami bodoh, kami masih terlantar.' Mau sampai kapan?”

“Kalau kami terus bicara itu pada dasarnya kami mengemis. Kami negeri kaya. Papua itu kaya. Hanya memang kekayaan yang ada belum bisa dioptimalkan,” kata Gebze.

_______

Laporan ini terbit berkat kolaborasi liputan antara Tirto dan Jubi ke Jayapura dan Merauke pada Desember 2019. Sejak santer usulan pemekaran provinsi Papua dilontarkan oleh pemerintahan Jokowi, mungkin demi menutupi protes antirasisme di seluruh Papua, para elite lokal yang bersekongkol dengan para pencari rente di Jakarta mulai serius menanggapi usulan tersebut. Laporan ini merupakan salah satu seri liputan yang menguji usulan pemekaran itu sekaligus masa depan seperti apa yang dihadapi rakyat Papua dan Indonesia.

Penulis: Zakki Amali

Editor: Mawa Kresna

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id