tirto.id - Di sudut jalan yang menanjak menuju Kampung Tarikolot, di antara deretan warung tenda dan kios dadakan, seorang pedagang bernama Ikhsan (41) tampak sibuk melayani pembeli yang singgah satu per satu. Ia berasal dari Jasinga, Kabupaten Bogor, dan sudah dua tahun berjualan saat tradisi ngabungbang berlangsung.

Di ruang sewa berukuran lima kali tujuh meter yang ia tempati—milik warga lokal yang sudah menjadi langganannya—Ikhsan menata sarung, peci, mukena, sajadah, dan tasbih dengan rapi, berharap peziarah yang datang membawa pulang bukan hanya barang, tapi juga berkah.

Tahun ini, seperti tahun lalu, penjualannya terbilang sepi. Tidak seramai 2022 dan 2023, ketika gelombang peziarah memuncak usai pandemi mereda dan masyarakat kembali merayakan tradisi dengan semangat yang tertahan selama dua tahun sebelumnya.

Ikhsan mulai berjualan sejak lima hari sebelum puncak acara ngabungbang, sebuah tradisi tahunan setiap bulan Rabiul Awal atau Maulud, dan akan bertahan hingga H+1 atau pada 7 Agustus 2025.

“Besok malam Senin mudah-mudahan masih ramai, karena biasanya ada aja peziarah datang, kalau enggak malam Jum’at, ya malam Senin,” ujarnya sambil melipat sajadah yang baru saja dibeli seorang ibu dari Cibinong.

Ditanya soal keuntungan, ia hanya tersenyum, enggan menyebut angka. Hal serupa dituturkan Latifah (45) yang sudah berjualan jilbab selama enam tahun. Pedagang asal Bekasi ini hanya bisa membeberkan harga sewa lapaknya, “Ya, sekitar Rp3.500.000,”

Latifah menyewa dengan durasi penuh selama acara ngabungbang atau sekitar 7 hingga 10 hari. Umumnya para pemilik lahan menyewakan harga bervariasi antara Rp1.500.000-Rp3.000.000. Ditanya soal ramai tidaknya pembeli, Latifah mengaku tahun ini yang paling parah.

Selain Ikhsan dan Latifah, ada juga Bustomi (25) dari Cihideung yang berjualan jaket, sweter, dan celana panjang. Selain itu, lapaknya juga menjual dimsum untuk memancing pembeli melihat dagangan pakaiannya.

Para pedagang tersebut umumnya mengetahui ngabungbang di Cimande karena sudah tergabung dengan paguyuban pedagang. Mereka menyediakan informasi, kapan dan di mana saja acara-acara serupa kerap diadakan.

Di balik kesibukan memeriahkan acara dan menyambut para peziarah, ada denyut tradisi lain yang tak pernah padam. Di sinilah Silat Cimande lahir, bukan sebagai teknik bela diri semata, melainkan sebagai jalan hidup yang mengajarkan pengendalian diri, penghormatan terhadap lawan, dan keselarasan antara tubuh dan jiwa.

Di Balik Tradisi Maulid Nabi

Warisan Cimande tidak berhenti pada silat. Di sepanjang jalan desa, plang-plang pengobatan patah tulang berdiri seperti penanda spiritual. Praktik pengobatan tradisional ini bukan sekadar teknik memijat atau meramu minyak, melainkan ritual penyembuhan yang menyatukan doa, barokah leluhur, dan keyakinan kolektif.

Di tengah lanskap pergunungan yang tenang, Cimande juga menjadi panggung bagi tradisi ngabungbang--sebuah ritual ziarah dan penyucian diri yang berlangsung setiap malam 14 Maulid.

Seturut Kamus Bahasa Sunda karya R. A. Danadibrata (2009:113), ngabungbang berasal dari kata bungbang, yang berarti berziarah ke makam suci atau mandi di permandian suci pada saat bulan purnama tanggal 14 bulan Komariah, terutama pada bulan tertentu seperti bulan Rabiul Awal, dengan tujuan untuk mendapatkan berkah.

Berbagai penelitian menyebut, selain di Cimande, Kabupaten Bogor, tradisi ngabungbang juga terdapat di berbagai daerah lain di Jawa Barat, seperti Ciawitali, Kabupaten Cianjur; Gempol, Kabupaten Karawang; Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi; Ciomas, Kabupaten Serang; Cikalama, Sumedang, dan Batulawang, Kota Banjar.

Di daerah-daerah tersebut, masing-masing punya ciri khas sendiri dalam mengemasnya sesuai dengan konteks lokal. Misalnya di Batulawang, seperti dikutip Sondarika dkk dari Universitas Galuh, ngabungbang dicirikan dengan penyalaan Damel Obor, yaitu obor yang terbuat dari bambu dan sumbu yang dinyalakan minyak tanah.

Sedangkan di Cimande, rangkaian ngabungbang dipersiapkan jauh-jauh hari dengan berbagai kegiatan, mulai dengan latihan pembacaan kitab Maulid Syarif al-Anam (manusia paling mulia), persiapan haul atau peringatan wafatnya Eyang Abdul Somad, dan penentuan panitia ngabungbang.

Seperti di daerah santri lainnya, selain bulan Rabiul Awal, pembacaan riwayat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad juga rutin dilakukan di bulan lain. Maulid ‘azab kerap dibaca saban malam Jum’at usai yasinan setelah Magrib. Ada juga Maulid ad-diba’i dan al-Barzanji yang umum dipraktikkan pada acara-acara selamatan pernikahan, khitan, atau haul tokoh.

Kitab Syarif al-Anam merupakan karya ulama besar, al-Syaikh al-Imam Syihab al-Din Ahmad bin 'Ali bin Qasim al-Maliki al-Bukhari al-Andalusi al-Mursi al-Lakhmi, yang lebih dikenal dengan sebutan al-Hariri. Ia berasal dari daerah di Al-Andalus, Spanyol sekarang, yang juga merupakan tempat asal Ibnu 'Arabi, seorang tokoh sufi terkenal. Al-Hariri adalah penganut mazhab Maliki, yang merupakan mazhab resmi di Al-Andalus selama beberapa abad.

Menjelang bulan Rabiul Awal, di Kampung Tarikolot khususnya, pembacaan kitab tersebut rutin diadakan setiap minggu, dilaksanakan bergiliran di rumah penduduk selepas salat Isya berjamaah. Karena lagam dan liriknya yang unik, kitab ini kerap dijuluki “Marhaba Haok (keras seperti berteriak)”. Tak jarang, tuan rumah menyediakan penghangat tenggorokan untuk melancarkan tarik suara, seperti jahe mentah yang sudah diiris ditemani garam yang disediakan di piring kecil.

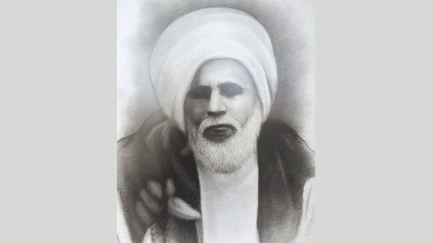

Sementara rutinitas pembacaan Maulid tersebut berjalan, memasuki bulan Safar, bulan kedua dalam kalendar Hijriah, warga di Tarikolot mempersiapkan haul Eyang Abdul Somad atau kerap dipanggil Ayah Haji Abdul Somad, ulama kharismatik sekaligus leluhurnya orang Cimande.

Selain Abah Khair yang terkenal, beberapa tokoh lain yang ikut mengembangkan silat Cimande adalah Eyang Kerta Singa, Eyang Ursyi, dan Eyang Ace. Salah satunya, Eyang Ace, menikah dengan putri Eyang Rangga dan melahirkan Eyang Abdul Somad.

Dalam narasi lokal dikisahkan ia memiliki banyak karamah dan menjadi pencetus pataléqan, sebuah ijab kabul sebelum para murid silat berlatih.

“Doktrin ini kemudian berfungsi sebagai sandi tata-krama, tata-dharma (kode etik) serta falsafah hidup yang harus disetiai dan dipegang teguh,” tutur Lateev Haq, Dosen Universitas Bina Nusantara.

Sosok kharismatik Eyang Abdul Somad menjadi patokan lahirnya tradisi ngabungbang. Ia yang wafat pada 3 Safar (tidak diketahui pasti tahunnya), kemudian 40 harinya bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal. Para santri dan muridnya lantas rutin mengadakan ziarah ke makamnya dan terus dilestarikan hingga hari ini.

Kebersamaan dan Solidaritas Sosial

Bagi masyarakat Cimande yang merantau, ngabungbang seperti ritual wajib untuk kembali merajut persaudaraan di kampung halaman. Mereka menyamakan ngabungbang sebagaimana mudik Idulfitri atau Iduladha.

“Ini peci dan baju dibeli waktu Mulud tahun lalu”; “Seperti biasa, saya kebagian jaga [menjadi petugas], di pintu masuk makam”; “Konsumsi tahun ini enggak di dapur umum, tapi di rumah si Fulan”; dll, begitulah biasanya obrolan di ruang-ruang keluarga di Cimande menjelang atau memasuki bulan Maulud.

Hal serupa yang umumnya ditemui pada saat Lebaran atau hari-hari besar lainnya untuk mengingat sesuatu. Pengalaman pribadi tersebut menjadi bagian dari narasi jamak yang, seperti ditulis sebuah studi, membentuk semacam arsip emosional yang diulang tiap tahun, dan menjadi bagian dari identitas dan kesadaran bersama.

Tradisi seperti haul atau ngabungbang, mekanisme sosialnya serupa: ada pengulangan, simbol, dan ruang bersama untuk mengenang. Ia adalah ruang di mana masyarakat menyatu dalam kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap warisan spiritual.

Misalnya yang dialami Dian yang tahun ini tidak bisa pulang karena pekerjaannya di sebuah kafe di Depok. Menurut orang tuanya, ia harus menggantikan rekan kerjanya yang mengambil jatah cuti selama tiga hari. Setiap acara ngabungbang, Dian biasanya ditugaskan di bagian konsumsi yang mendistribusikan makanan kepada para petugas dan panitia.

Apa yang dialami Dian tahun ini, biasanya akan menjadi ingatan dan obrolan dirinya, orang tua dan saudaranya pada bulan Rabiul Awal di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, di akhir bulan Safar, panitia yang dibantu para sepuh akan membentuk susunan petugas yang akan berjaga di berbagai pos pintu masuk dan keluar makam. Selain makam Eyang Abdul Somad, ada makam Eyang Rangga dan makam Eyang Kerta Singa yang menjadi objek para peziarah di Cimande.

Usia para petugas minimal sudah akil balig dan bagi mereka, ini menjadi kebanggaan tersendiri. Mereka bangga karena dengan tugas tersebut menjadi penanda kemandirian, sekaligus merasa diterima sebagai golongan anak muda yang akan menjadi penjaga dan penerus estafet tradisi ngabungbang.

Menurut Hasan Faruk, wakil ketua panitia Ngabungbang Cimande tahun 1447 H, setidaknya ada 150 orang yang ditugaskan di berbagai pos, mulai dari pintu masuk makam, pengatur lalu lintas peziarah, pintu keluar makam, gang masjid, simpang jalan, petugas parkir, hingga petugas konsumsi.

“Yang tercatat sekitar segitu, tapi ada sukarelawan tambahan sehingga bisa mencapai 200 petugas yang ikut membantu,” ujar Darul Yaman yang menjadi ketua panitia tahun ini.

Segala persiapan dimatangkan begitu memasuki bulan Rabiul Awal. Darul, Hasan dan beberapa koordinator panitia rutin mengadakan pertemuan agar acara berjalan lancar. Sebagian masyarakat lainnya ada yang melakukan ziarah, membersihkan makam, membabat rumput, memangkas semak-semak, memperbaiki pekarangan, atau ada juga yang mengecat rumah untuk menyambut para tamu.

Memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, masyarakat berbondong-bondong ke masjid membawa benda pusaka warisan sebagai simbol warisan budaya dan spiritual dari generasi terdahulu. Menyucikannya berarti menjaga hubungan dengan sejarah dan identitas lokal.

Ritual dilakukan bersamaan dengan pembacaan Maulid Syarif Al-Anam, pembacaan salawat dan doa sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Rasulullah. Melalui cerita di balik pusaka dan ritual pembacaan riwayat Nabi, masyarakat belajar tentang sejarah Islam lokal, tokoh penyebar agama, dan filosofi hidup yang terkandung dalam benda-benda tersebut.

Ngabungbang

sebagai Wadah Silaturahmi

Selain untuk ziarah, ngabungbang juga menjadi wadah silaturahmi antarmurid persilatan. Mereka datang dari berbagai daerah untuk menemui gurunya, kadang sambil membawa anak dan sanak saudara untuk minta diajarkan silat.

Sebelum menjadi murid silat, ada prosesi ijab qabul pataleqan yang terdiri dari 14 pasal yang harus dipegang, seperti harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melawan kepada ibu dan bapak serta wongatua karo (orang yang lebih tua), jangan melawan kepada guru dan ratu (pemerintah); jangan judi dan mencuri, dan lain-lain yang intinya tidak jauh dari petuah kebaikan agama.

Kemudian dilanjutkan dengan prosesi peureuhan atau membasuh mata dengan air dari daun sirih yang sudah dibacakan doa dari ayat-ayat suci Al-Qur’an. Menurut penelitian bertajuk “Festival Budaya Ngabungbang Sebagai Atraksi Wisata Desa Cimande, Kabupaten Bogor”, para santri atau murid tidak hanya membasuh mata, tetapi juga meminum air dan mengoleskannya pada bagian tubuh yang harus disucikan saat mandi di Sungai Cimande. Semuanya bertujuan untuk membersihkan diri dari semua hal buruk.

Setelah proses bersih diri selesai, para murid dapat berziarah ke makam-makam kasepuhan Cimande sebelum belajar silat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ngabungbang mengajarkan bahwa penyucian diri bukan hanya ritual, tapi proses reflektif untuk kembali ke jati diri. Di saat masyarakat makin individualistis, ngabungbang mengingatkan pentingnya komunitas dan jaringan sosial yang otentik. Ia memperkuat akar budaya lokal di tengah arus globalisasi, menciptakan ruang di mana identitas bisa dinegosiasikan tanpa harus menolak kemajuan.

Lebih dari itu, ngabungbang adalah metafora rekonsiliasi, antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan modernitas. Di Cimande, tradisi bukan benda mati, melainkan napas yang terus bergerak, menyembuhkan, dan menyatukan.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id