tirto.id - Seorang tokoh terpandang di satu perkampungan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, menyangkal kehadiran SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, telah menjangkiti dunia. Sampai pandemi sudah berjalan setahun terakhir, pria berusia 53 tahun ini masih meyakini COVID-19 “sama saja dengan flu biasa”. Ia menyalahkan orang-orang mempercayai virus ini yang “responsnya berlebihan banget.”

“Tutup warung, lah. Usaha, lah. Jadinya malah kesulitan,” keluhnya, yang menyambut ramah kedatangan saya pada pekan ketiga Februari lalu. Tak sulit menemuinya. Rumah lantai dua miliknya berdiri mencolok bercat merah muda. Warga sekitar melintasi depan rumah menyapanya dengan panggilan ‘Pak Haji’.

“Kalau enggak di rumah,” katanya membuka obrolan, “saya ke gudang dekat sini buat ngecek-ngecek.”

Warga menghormatinya bukan hanya karena dia pernah ke Mekkah, tapi juga dia pengusaha garmen. Bisnis ini telah digelutinya sejak 15 tahun lalu; dia punya satu gudang dan puluhan pekerja dari lingkungan dekat rumahnya.

Bisnis ini harusnya lancar, tapi pandemi COVID-19 telah mengubah peruntungannya sebagaimana juga membuat kalang kabut hajat hidup banyak orang. Usahanya kolaps; dia terpaksa merumahkan setengah pekerjanya.

“Untungnya sekarang bisnis sudah pelan-pelan membaik walaupun masih terbatas,” kata pria asal Cirebon ini. “Pekerja sudah saya tarik kembali ke gudang.”

Saya lega mendengar dia bercerita soal usahanya mulai perlahan bangkit, tapi masih tertegun atas keteguhannya menolak keberadaan COVID-19.

“Kayaknya memang ada permainan, enggak tahu tujuannya apa, di belakang pandemi ini? Kemarin itu ada berita korupsi Bansos, kan? Yang rugi akhirnya orang-orang kecil,” katanya, yang memilih emoh memakai masker selama kami berbincang.

Saya mungkin menangkap maksudnya. Korupsi bantuan sosial yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara, politikus dari PDIP, bagian dari “permainan” elite politik yang memakai alasan pandemi COVID-19 untuk ngutil duit negara. Tapi, virus ini memang ada; lebih dari satu juta orang Indonesia terjangkit; lebih dar 33 ribu orang meninggal; layanan rumah sakit nyaris kolaps. Para pekerja kesehatan mengalami tekanan psikologis dan kerja berat dan kelelahan. Dan korupsi, tanpa ada COVID-19 sekalipun, adalah problem utama Indonesia.

Namun, orang yang punya keyakinan sama dengan ‘Pak Haji’ ini tak sedikit. Saya bertemu Sigit, namanya minta disamarkan, teknisi bengkel berumur 25 tahun di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur. Ia tak percaya COVID-19 sejak awal virus ini muncul yang bikin merah seluruh Indonesia. Ia menyebut “COVID-19 sebetulnya kayak sakit biasa.” Ia berkata orang yang takut terhadap virus ini “lebay”.

“Ada yang jauh lebih mengerikan kayak kanker, serangan jantung, atau yang lain,” katanya.

Ia mencontohkan kasus-kasus yang memperkuat keyakinannya, “Kan ada, tuh, yang nggak bergejala dan akhirnya bisa sembuh. Itu bukti juga kalau aslinya COVID-19 ini sama kayak penyakit-penyakit masuk angin. Dan selain itu, yang rawan kena juga orang-orang berumur tua.” (Penyingkapan: Orang-orang tua memang rentan terkena COVID-19, tapi virus ini menyerang semua usia. Kasus COVID-19 pada anak-anak di Indonesia termasuk tertinggi di Asia Tenggara.)

“Yang penting, menurut saya, makan yang sehat dan istirahat yang cukup,” ucapnya percaya diri.

Dasar argumen Sigit ditopang dari “pengamatannya sendiri” dan informasi dari media sosial maupun grup WhatsApp. Ia menyebut beberapa forum percakapan yang jadi rujukannya mengenai apa yang disebutnya “segala hal yang berhubungan dengan COVID-19.”

Dalam salah satu grup WhatsApp yang diikuti Sigit beranggotakan 15 orang, setiap hari setidaknya ada satu informasi memuat narasi senada: menolak percaya COVID-19. Contoh informasi ini misalnya penjelasan dari satu laman blog yang menyatakan virus COVID-19 sengaja dibikin pemerintah Cina melalui laboratorium penelitian di Wuhan.

“Saya rasa itu benar,” kata Sigit kepada saya. “Karena sekarang belum ketemu, kan, penyebabnya apa? Jangan-jangan memang disengaja saja buat bikin panik banyak orang.” (Penyingkapan: Sampai kini Badan Kesehatan Dunia masih menyelidiki asal-usul virus corona termasuk dengan mendatangi Wuhan; temuan definitif diyakini bisa tersingkap dalam beberapa pekan bahkan bulan ke depan.)

Meyakini COVID-19 sebagai Hoaks Bagian dari Krisis Pandemi

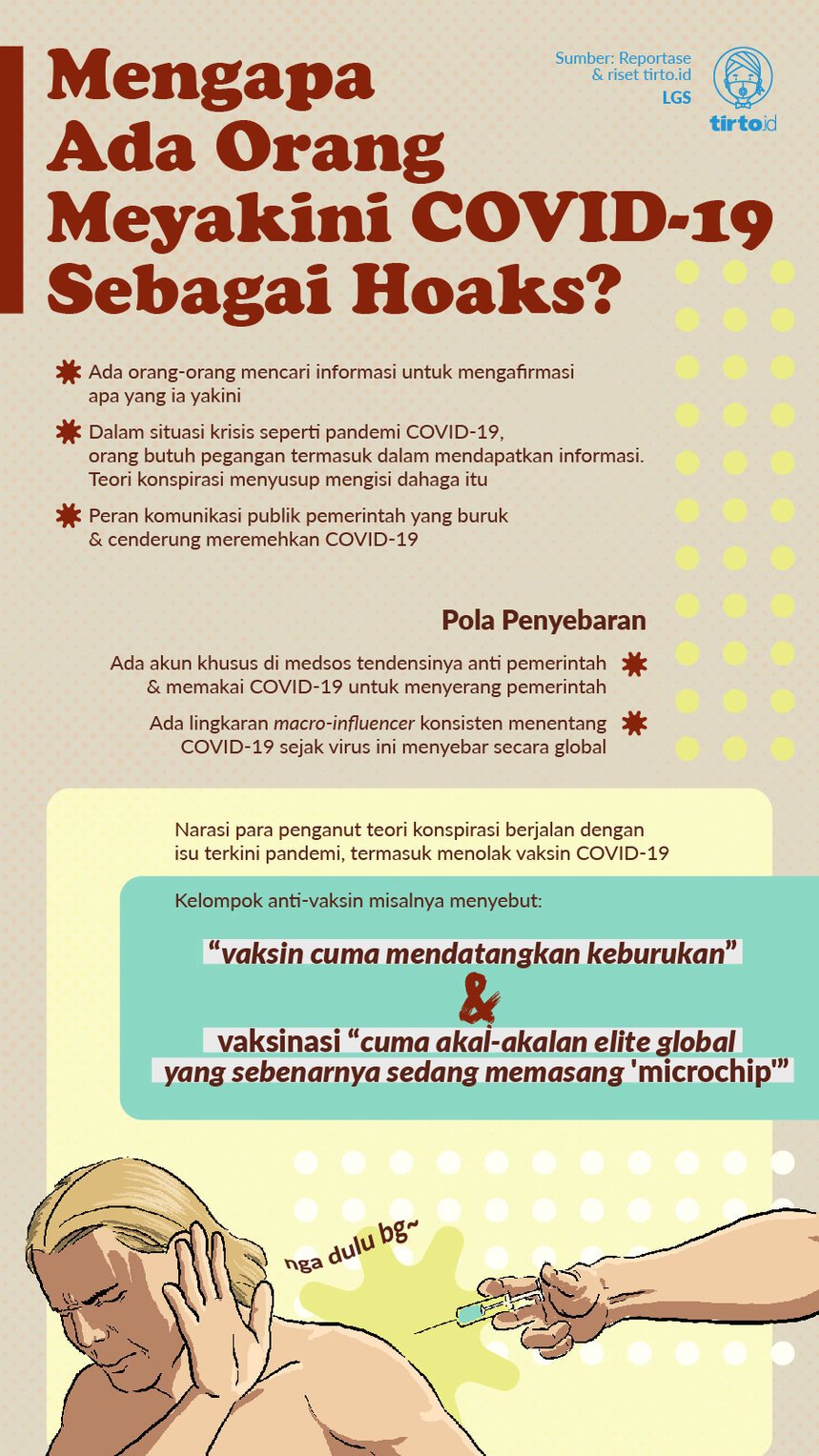

Mereka yang menyangkal COVID-19 dan lebih memilih menyadarkan pandangannya pada teori konspirasi adalah bagian dari perjalanan krisis pandemi di Indonesia, menurut Ismail Fahmi, pendiri Media Kernels Indonesia dan penggagas aplikasi Drone Emprit.

“Masyarakat yang bingung mau mencari informasi yang mana [soal COVID-19] itu akhirnya mendapatkan keyakinannya di teori konspirasi. Karena, pada dasarnya, di situasi krisis, orang butuh pegangan dan, dalam konteks pandemi maupun kebingungan itu, teori konspirasi mampu “hadir” untuk mereka,” kata Fahmi.

Narasi bahwa COVID-19 adalah konspirasi muncul sejak kemunculan virus ini, bersamaan dengan pola komunikasi publik pemerintah Indonesia yang cenderung meremehkan keberadaan virus tersebut. Misalnya, narasi ini menyebut COVID-19 adalah kongkalikong “elite global”. Para menteri pemerintahan Jokowi juga menyepelekan komunikasi krisis. Anda mungkin masih ingat pernyataan Menteri Kesehatan Terawan soal “kematian efek flu lebih tinggi dari corona.” Ingat pula Menteri Luhut Pandjaitan yang bilang “virus corona tidak tahan cuaca panas.” Juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengenalkan ‘kalung anti corona.’

Komunikasi buruk juga penanganan amburadul oleh pemerintah sangat mungkin menambah gelembung keyakinan para penganut anti-COVID-19.

Yerikho Setyo Adi dari tim analisis sentimen twitter dari LaporCovid19, koalisi warga pemantau pandemi COVID-19, mengatakan arus teori konspirasi bertebaran di media sosial, dari Facebook hingga Twitter, dari YouTube hingga Instagram.

Ada beberapa kriteria yang menggambarkan kondisi penyebaran teori konspirasi itu, menurut Yerikho.

Di Instagram, misalnya, ada dua pola. Pola umum memang ada akun khusus yang dibikin untuk teori konspirasi. Ia mencontohkan akun bernama @teluuur, “yang punya nuance anti-pemerintah, memakai COVID-19 untuk menyerang pemerintah.”

Pola kedua, teori konspirasi turut disebar oleh para macro-influencer. Nama-namanya macam Rina Nose, Anji, dan Jerinx. (Jerinx dipidana UU ITE untuk kasus menyebut IDI “kacung WHO.” Redaksi Tirto menolak penggunaan pasal karet UU ITE terhadap Jerinx.)

“Influencer biasanya menggunakan literatur lain buat menegasi adanya COVID-19,” ujar Yerikho.

Di Twitter, pertarungan dan penyebaran teori konspirasi mengenai COVID-19 tak kalah sengit, tapi susah dipetakan karena diperkeruh dengan keterlibatan para buzzer. Para pendengung ini bukan pertama-tama menilai COVID-19 dari sisi kesehatan, tapi sebagai kendaraan buat membela dan menyerang pemerintahan Jokowi.

Medan Pertempuran Baru dan Lawas: Vaksinasi

Ada yang menyebut pengguna Facebook adalah orang-orang tua, kaum Boomers. Media yang bikin kaya Mark Zuckerberg ini disoroti, salah satunya, ikut menyuburkan bisnis kebencian dan polarisasi. Saya membuat akun baru di Facebook untuk jadi anggota grup Flat Earth Indonesia.

Saya mesti mengisi formulir pertanyaan; ada tiga poin, masing-masing menguji pemahaman sekaligus kepercayaan calon anggota akan teori Bumi Datar. Percobaan saya gagal. Saya akhirnya meminta rekan satu kantor untuk mendaftar ke grup ini. Dengan tampilan akun lebih meyakinkan, persetujuan bergabung berjalan mulus.

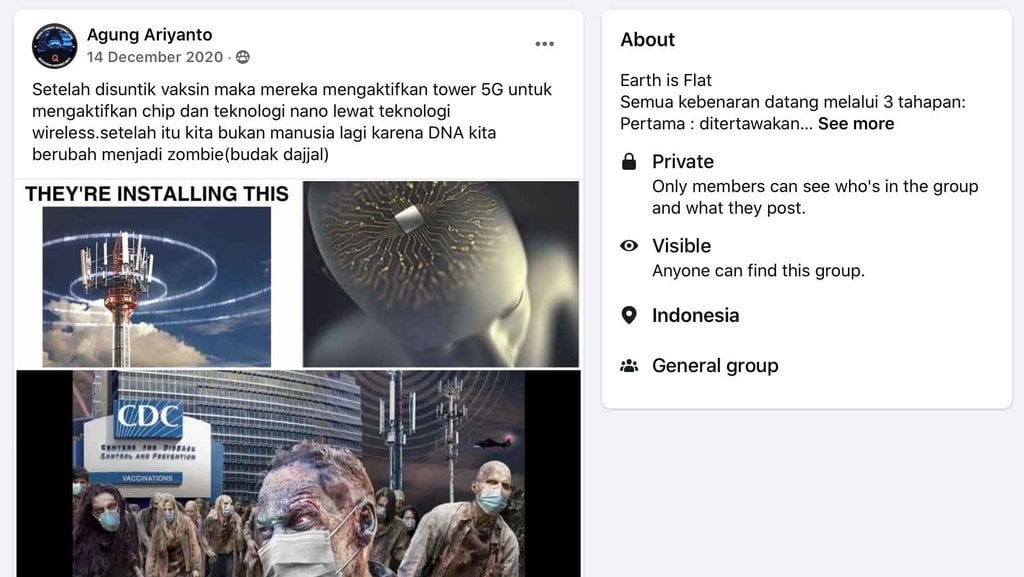

Melalui akun pinjaman itu, cukup mudah menemukan beragam unggahan anti-vaksin COVID-19. Dalam rentang Desember 2020 hingga Februari 2021, atau sejalan kabar distribusi vaksin segera dilakukan pemerintah, ada puluhan unggahan bernada serupa, yakni menolak vaksin COVID-19.

Satu akun menyebut “di dalam vaksin ada cip yang ditanam dan dapat merusak fungsi organ tubuh.” Yang lain menulis “vaksin menciptakan efek samping sangat buruk selepas disuntik.” Sisanya percaya “vaksin adalah cara negara asing menguasai kedaulatan dalam negeri.”

Setiap unggahan anti-vaksin dalam grup ini disambut positif. Apa yang diutarakan seketika dibenarkan, tanpa menggunakan daya nalar apalagi proses verifikasi mengenai sumber rujukan informasi tersebut.

“Para pendukung teori konspirasi, termasuk anti-vaksin, dalam menyampaikan pikirannya itu bayarannya kepuasan,” kata Ismail Fahmi dari Drone Emprit.

“Mereka akan puas, secara psikologis, ketika apa yang diomongkan bisa menarik banyak orang. Ini beda dengan, katakanlah, buzzer yang imbalannya adalah materi.”

Kelompok anti-vaksin tak lahir dalam satu malam; jauh sebelum pandemi COVID-19.

Pada 1998, Lancet, jurnal kedokteran prestisius, mempublikasikan penelitian oleh dokter bernama Andrew Wakefield. Bersama 13 peneliti lain, Wakefield menduga vaksin cacar, gondok, dan rubella (MMR) bisa menyebabkan autisme.

Dunia heboh. Temuan kontroversial Wakefield membuat sentimen anti-vaksin meroket tajam. Dari Inggris, AS, hingga Nigeria, banyak orang menolak kehadiran vaksin.

Penelitian Wakefield terbukti cacat di kemudian hari dan Lancet terpaksa menanggung malu. Kendati begitu, fakta ini nyatanya tak dapat meredam histeria anti-vaksin yang kadung meluas.

Dasar argumennya punya pakem permanen. Mereka yang menentang vaksin senantiasa menganggap vaksin berkorelasi kuat dengan autisme. Yang lain percaya vaksin dibikin dengan darah babi sehingga haram bagi umat Islam. Ada pula yang berpikir vaksin adalah produk konspirasi Yahudi.

Kemunculan media sosial memperluas jangkauan dan resonansi penolakan vaksin. Dalam riset berjudul “The Overlooked Dangers of Anti-vaccination Groups’ Social Media Presence” (2017), Ayelet Evrony dan Arthur Caplan menjelaskan kelompok-kelompok anti-vaksin bermunculan dan melancarkan propagandanya di Facebook.

Salah satunya bernama ‘A Voice for Choice’, bermarkas di California, AS. Misi organisasi ini mendukung hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi lengkap terhadap produk farmasi. Implementasinya, mengajak masyarakat menjauhi vaksin.

Namun, pesan-pesan yang disampaikan A Voice for Choice menyesatkan alih-alih informatif. Mereka memakai jurus lama: mereproduksi narasi ampas seolah-olah sebuah “teori”, sama sekali tanpa referensi ilmiah yang kokoh, demi membenarkan klaimnya. Kalaupun “teori” ini seakan didukung bukti dan data, biasanya mengambil dari penelitian yang sama-sama anti-vaksin sekaligus sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Contohnya, kelompok ini menyatakan “jarang ada anak-anak yang bisa lepas dari efek samping vaksin yang berbahaya dan beracun.” Konteks “berbahaya” merujuk hubungan vaksin dengan kanker, penyakit autoimun, kejang, dan ... alergi kacang!

Kehadiran A Voice for Choice menimbulkan ketakutan juga menarik dukungan ribuan orang. “Mereka adalah contoh bagaimana kelompok anti-vaksin dapat memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menebar propaganda yang bisa menimbulkan rasa takut,” tulis Evrony dan Caplan.

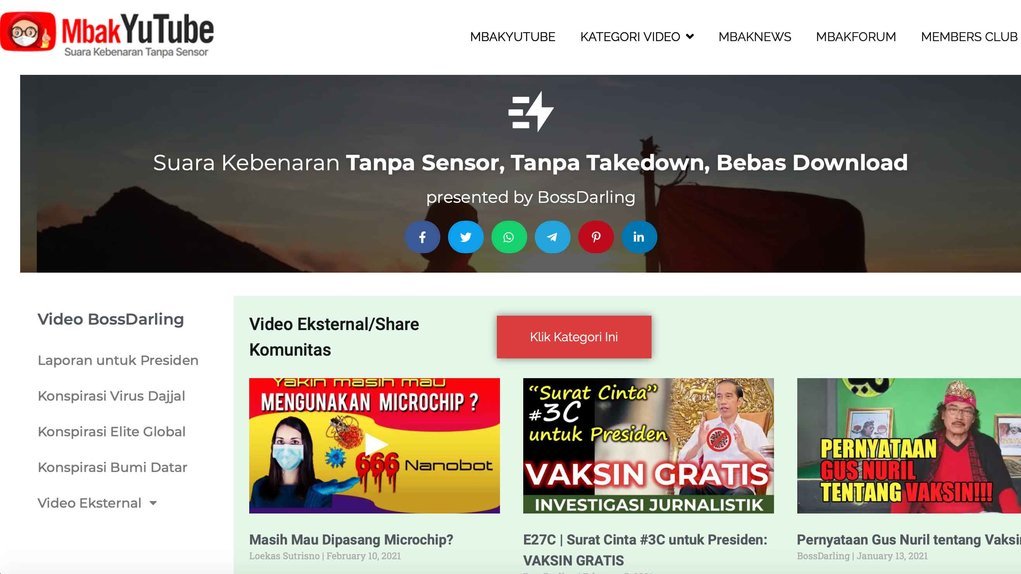

Di Indonesia, mereka yang percaya vaksin cuma mendatangkan keburukan juga memakai nalar yang bengkok. Saya menemukan salah satunya dalam situs bernama 'mbakYuTube' yang isinya bermacam teori konspirasi.

Situs ini dirancang rapi, memuat beberapa konten, dari forum, berita, hingga video. Setiap konten didesain mencolok dengan bahasa bombastis, misalnya unggahan video berjudul, “Masih Mau Dipasang Microchip?”

Pembuat mbakYuTube telah mendeklarasikan sikap terang: “Teori konspirasi adalah istilah hinaan yang dibuat oleh para koruptor agar kejahatannya tidak terbongkar.”

“Mereka ini enggak ragu bikin konten secara niat. Biasanya, mereka ambil potongan-potongan fakta yang enggak relevan untuk mendukung argumennya. Ketika apa yang mereka sampaikan mendapati pertentangan, mereka akan selalu muncul dengan teori-teori baru,” Fahmi menjelaskan.

'Komunikasi Pemerintah Harus Berpijak pada Sains'

Riset berjudul “Social Media and Vaccine Hesitancy” (British Medical Journal) yang disusun Steven Lloyd dan Charles Wiysonge menjelaskan informasi keblinger ihwal vaksin bisa menurunkan cakupan vaksinasi. Dengan kata lain, peluang mengakhiri pandemi bisa tersendat akibat menurunnya partisipasi program vaksinasi.

Kementerian Kesehatan dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional pernah bikin survei soal vaksinasi pada September 2020. Survei dilakukan terhadap lebih dari 115 ribu responden di 34 provinsi dan 508 kabupaten/ kota. Hasilnya, sekitar 65 persen responden bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan pemerintah; 8 persen menolak dan 27 persen menyatakan ragu atas rencana pemerintah mendistribusikan vaksin COVID-19.

Juru bicara Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Wiku Adisasmito, berupaya meyakinkan bahwa vaksin COVID-19 terhitung aman dan halal.

“Vaksinasi bukan hanya terkait kekebalan individu, tapi juga kekebalan komunitas. Jika kita ikut serta menyukseskan program vaksin, sama saja kita membela negara, berjuang dalam pandemi COVID-19,” ujarnya kepada saya.

“Pemerintah akan memprioritaskan upaya persuasif. Namun, jika menghambat proses pencapaian herd immunity secara signifikan, tindakan yang dijabarkan dalam Perpres No.14 Tahun 2021 [akan diambil],” imbuhnya.

Mungkin di situ juga letak masalahnya. Aturan itu menyebut partisipasi program vaksin adalah kewajiban bagi mereka yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin. Jika menolak disuntik, akan diberi sanksi dari pemberian denda hingga pencabutan bantuan sosial.

Teguh Aprianto, co-founder Komunitas Ethical Hacker Indonesia, menilai pendekatan pemerintah mestinya melawan balik dengan narasi maupun informasi yang jelas dan mudah dipahami soal vaksinasi, bukan mengedepankan sanksi atau hukuman.

“Kuncinya ada pada informasi lawan informasi. Masyarakat yang konspiratif, sesungguhnya, jangan selalu disalahkan karena pemicunya enggak tunggal. Ada juga faktor pemerintah yang ikut menanam benih-benih konspirasi,” terang Teguh.

Irma Hidayana, Koordinator LaporCovid19, menilai lahirnya kelompok anti-vaksin COVID-19 disebabkan juga faktor ketidakseriusan pemerintah menangani pandemi. Pemerintah justru membangun narasi tanpa berpijak pada sains, ujarnya.

“Padahal yang dihadapi itu nyata, ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan kesehatan publik,” kata Irma.

Terhadap kelompok anti-vaksin, Irma menganjurkan pemerintah mestinya menggencarkan edukasi perihal vaksinasi sekaligus pandemi. Informasinya harus yang benar dan disusun dengan materi sesederhana mungkin agar penyampaiannya dapat menyeluruh ke lapisan masyarakat.

“Selain juga, tentunya, menyampaikan komunikasi risiko: soal side effect vaksin hingga akan seperti apa jadinya bila vaksin tidak dimanfaatkan,” tambahnya. “Memang sudah terlambat, tapi setidaknya kita jangan sampai kehilangan harapan. Semua bisa dilakukan selama ada political will dari pemerintah.”

Saya mengingat pertanyaan terakhir dengan ‘Pak Haji’ dari Kedoya Selatan. “Kalau Bapak sendiri yang kena COVID, semoga enggak begitu, apakah Bapak akan percaya bahwa COVID-19 nyata? Dan vaksin bisa jadi salah satu cara buat mengendalikan itu?”

Ia diam sejenak, lalu menjawab, “Kalau memang akhirnya sakit, itu kembali kepada kehendak Tuhan. Manusia tak bisa mengubah takdir.”

Saya tertegun. Mungkin tak ada yang mustahil untuk mengubah keyakinan para penganut konspirasi anti-COVID-19 dan anti-vaksin, sementara pada saat yang sama kita terus beradu nasib dengan virus ini dan ancaman kematian, di tengah krisis kepercayaan atas inkompetensi pemerintah menangani pandemi selama setahun terakhir dan entah sampai kapan.

Penulis: Faisal Irfani

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id