tirto.id - “Selama nyawa masih ada di tubuh saya, saya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan penegakan, pemajuan, perlindungan HAM,” kata Maria Catarina Sumarsih, pekan lalu, yang masih tegar meneruskan perjuangan anaknya.

Bagi Sumarsih, barometer supremasi hukum dan HAM saat negara punya nyali menggelar pengadilan HAM berat.

Pada 13 November 1998 peluru tajam pecah dan bersarang di dada kiri anaknya, Benardinus Realino Norma Irawan atau Wawan.

Wawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya Jakarta, bersama ribuan mahasiswa lain melakukan demonstrasi menolak Sidang Istimewa dan mendorong penghapusan dwifungsi ABRI. Saat itu ia berperan sebagai relawan medis, cekatan merawat para demonstran yang berjatuhan dihantam kekerasan aparat negara.

Kasus Wawan bagian dari pelanggaran HAM berat Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Sejak 27 Agustus 2001, Komnas HAM berperan sebagai penyelidik kasus tersebut.

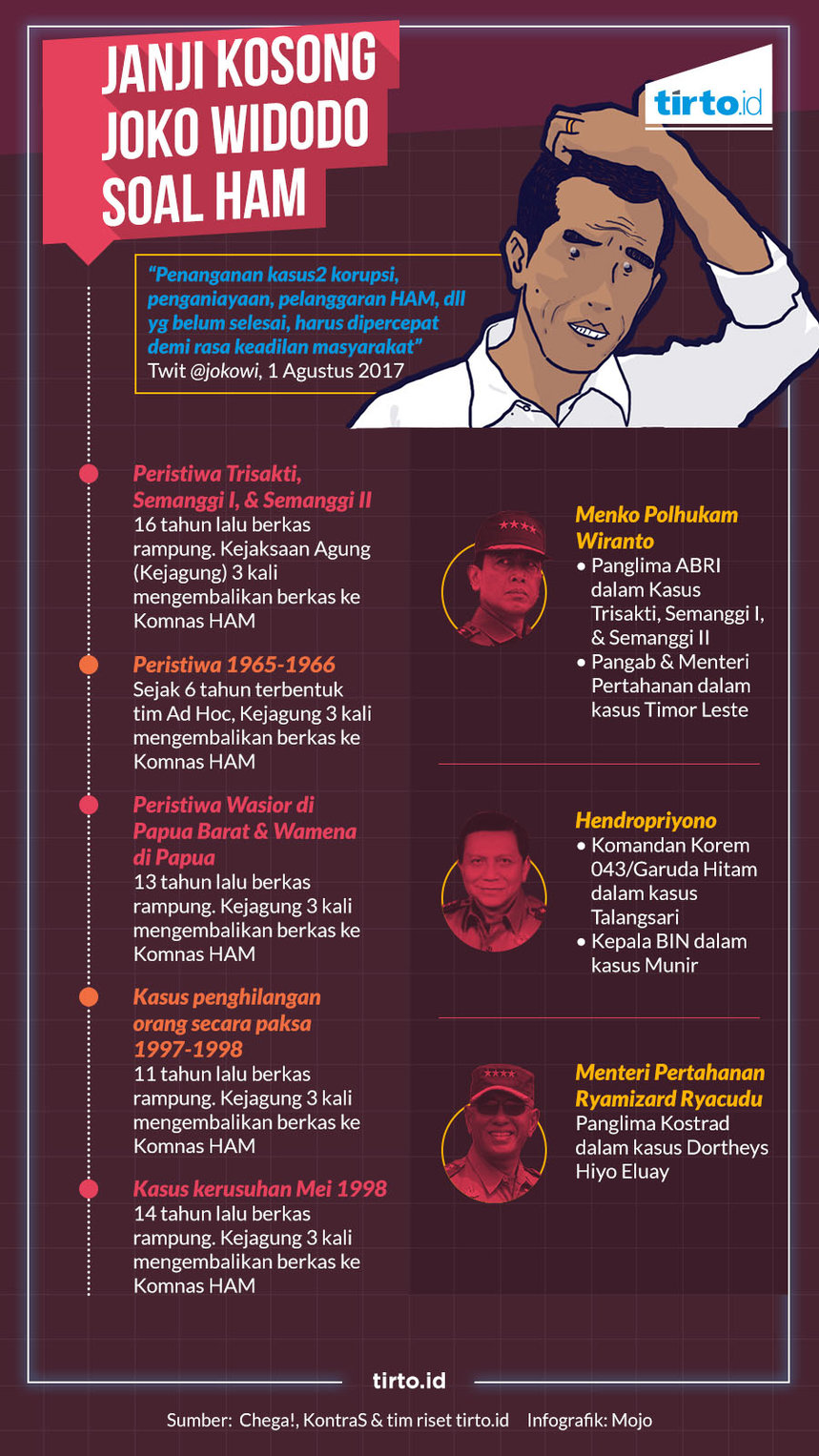

Sudah 16 tahun berlalu, Kejaksaan Agung (Kejagung), yang bertugas dalam hal penyelidikan dan penuntutan, mengembalikan berkas kasus itu sebanyak 3 kali.

Begitu juga enam kasus pelanggaran HAM berat lain. Semuanya mangkrak.

Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu 1965-1966, misalnya, sejak enam tahun lalu tim ad hoc terbentuk tetapi prosesnya dimentahkan oleh Kejagung dengan mengembalikan berkas tiga kali ke Komnas HAM.

Peristiwa Wasior di Papua Barat dan Wamena di Papua sudah lengkap dalam berkas penyelidikan, 13 tahun lalu. Tetapi, sekali lagi, Kejagung terus-menerus mengembalikan berkas tersebut ke Komnas HAM. Kini kasus itu dibelah menjadi dua berkas berbeda.

Berkas lain: peristiwa penembakan misterius, 1982-1985. Lima tahun lalu, Komnas HAM menyerahkan bukti permulaannya yang cukup ke Kejagung. Tiga kali juga Kejagung mengembalikannya lagi ke Komnas HAM.

Ada juga kasus Peristiwa Talangsari 1989. Kejagung mengembalikan lagi selama dua kali berkas itu kepada Komnas HAM, sembilan tahun lalu.

Begitu pula kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Sudah 11 tahun lalu berkas rampung. Tapi macet di Kejagung, mengembalikannya lagi ke Komnas HAM.

Begitupun kasus kerusuhan Mei 1998. Pertama kali berkas diserahkan ke Kejagung, 14 tahun lalu, tetapi tiga kali pula Kejagung menolaknya.

Rentang pengembalian berkas tujuh kasus pelanggaran HAM itu beragam, antara 5 hingga 10 tahun, dari Kejagung ke Komnas HAM.

Baca sejumlah naskah Tirto mengenai kasus HAM yang harus dituntaskan serius oleh negara:

- Korban Semanggi I: Habis Gelap Tak Kunjung Terang

- Penyelesaian Kasus 1965: Menuntut Keseriusan Komnas HAM

- Jokowi Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat di Papua

- Mengingat Thukul, Melawan Lupa

Siti Noor Laila, anggota sub komisi pemantauan dan penyidikan Komnas HAM sekarang, bolak-balik menyerahkan tujuh kasus pelanggaran HAM berat itu. Ia membalas seluruh berkas yang dikembalikan Kejagung pada 2014 saat menjadi ketua Komnas HAM di masa transisi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.

Nur Kholis, komisioner Komnas HAM, menjelaskan hingga kini tujuh kasus tersebut masih terus dirembuk pihaknya dengan Kejagung. Sudah 10 tahun ia bekerja di Komnas HAM dan belum mampu memastikan kapan seluruh berkas dieksekusi di pengadilan HAM.

"Siapa pun pemerintahnya, ini adalah persoalan yang terus mengganjal. Seharusnya pertimbangan utama adalah penyelesaian,” ujar Nur Kholis berpangku harap.

Koordinator Kontras Yati Andriyani menegaskan penanganan kasus pelanggaran HAM berat berjalan di tempat karena selama ini jaksa agung tak bergerak secara independen. M. Prasetyo, jaksa agung sekarang, adalah politisi Nasional Demokrat, partai Surya Paloh yang dekat dengan Jokowi.

“Kita tahu kasus ini terkait dengan nama-nama besar di masa lalu. Kasus ini juga mempertaruhkan kejujuran bangsa kita. Seharusnya kalau jaksa agung independen, profesional, dia tidak boleh mempertimbangkan hal politis,” ujar Yati, pekan lalu.

Wahyudi Djafar dari Elsam pun mengatakan hal serupa. Selama ini Kejagung selalu balik badan. Ia menegaskan Kejagung dari zaman Hendraman Supandji hingga kini tak ada yang serius menangani kasus pelanggaran HAM berat, “Kalau memang kejaksaan agung menyatakan kasus pelanggaran HAM berat tidak cukup bukti, ya lakukan penyidikan lalu keluarkan SP3.”

Di sisi lain Komnas HAM juga harus melakukan penguatan jejaring, menurut Asfinawati, Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

“Penting Komnas HAM melibatkan banyak orang untuk membuat desakan politik. Menekan. Komnas HAM ini mandat negara ketika reformasi,” ucapnya, seraya menekankan proses penyelidikan antara Kejagung dan Komnas HAM perlu transparansi agar publik tahu.

Tiga Jenderal di Lingkaran Dekat Jokowi

Janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dituangkan Jokowi dalam RPJMN 2015-2016 dan Nawa Cita. Namun, dalam tindakannya, Jokowi kontradiktif. Jokowi setidaknya merangkul tiga purnawirawan jenderal yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat.

“Dia (Jokowi) justru kontraproduktif dengan upaya penyelesaian. Atau ini cara presiden (Jokowi) lari dari tanggung jawabnya? Jokowi tersandera dengan berbagai kompromi politik atas nama stabilitas politik,” ujar Yati Andriyani.

Catatan Kontras, tiga jenderal yang mengunci Jokowi itu adalah Menko Polhukam Wiranto, yang patut dimintai pertanggungjawaban dalam kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan Timor Leste; Hendropriyono dalam kasus Talangsari dan pembununan Munir Said Thalib; serta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam kasus pembunuhan pemimpin Papua Theys Hiyo Eluay.

"Presiden (Jokowi) hanya menggunakan isu pelanggaran HAM berat hanya untuk mendapatkan sokongan politik, suara, atau dukungan politik,” ujar Yati.

Tak heran jika Wiranto kekeuh menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya dengan menggulirkan wacana “rekonsiliasi”—minus pengungkapan kebenaran dalam jalur pengadilan—dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Konsep rekonsiliasi Wiranto pun tak jelas. Pada Februari 2017, Kontras melaporkannya ke Ombudsman dan menilai Wiranto telah melampaui kewenangannya dengan mempromosikan penuntasan kasus melalui jalur non-pengadilan. Kontras menilai usulan Wiranto adalah langkah mundur justru selama ini Komnas HAM telah menempuh jalur yudisial dan berkali-kali mengirimkan berkas tujuh kasus pelanggaran HAM berat ke Kejagung.

“Itu sangat rapuh dan potensial menjadi cara untuk negara cuci tangan terhadap pertanggungjawaban kasus-kasus ini. Bagaimana bisa korban diminta melakukan rekonsiliasi tanpa ada upaya pengungkapan terlebih dahulu?” tuturnya.

Asfinawati menegaskan, dalam keadaan transisi dari negara otoriter menjadi negara demokratis, harus ada kesadaran penyingkiran orang-orang yang terlibat dalam rezim.

“Jadi orang-orang yang dulu terlibat di dalam rezim yang berdarah-darah itu tidak boleh lagi ada di kursi-kursi penting. Karena dia akan membawa virus,” ungkap Asfinawati.

Baca serial laporan kami mengenai Mei 1998: Mereka Tetap Jenderal Setelah Tragedi Mei 1998

Pelemahan terhadap Komnas HAM

Di sisi lain, ada pelemahan Komnas HAM menuntaskan kasus. Salah satunya menempatkan Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon komisioner Komnas HAM selama dua periode terakhir.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu semula diakomodasi lewat UU 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai lembaga ekstra yudisial. UU tersebut dibuat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor V Tahun 2000. selain mengacu pada UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Kelemahannya terdapat pada Pasal 1 angka (9), Pasal 27, dan Pasal 44, yang memberikan ruang amnesti atau pengampunan bagi pelaku pelanggaran HAM berat. Hak korban atas pemulihan pun direnggut. Tak ada jaminan persamaan di depan hukum, jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta jaminan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Atas dasar itu, negara dianggap menghilangkan kewajiban menuntut pelaku pelanggaran HAM sesuai hukum internasional. Karena itu, tiga pasal tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Tapi Ketua Majelis Hakim Konstitusi kala itu, Jimly Asshiddiqie, memberikan putusan terlampau jauh dari permohonan penguji pada 7 Desember 2006. Melalui putusan Nomor 006/PUU-IV/2006, Jimly menegaskan UU KKR bertentangan dengan UUD 1945. Ia menyatakan UU KKR tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam artian batal seluruhnya.

“Memang ada masalah pelemahan Komnas HAM secara sistematis melalui berbagai hal. Salah satunya melalui pemilihan komisionernya, baik di Pansel maupun di DPR. Saya bicara yang lalu-lalu. Selain pelemahan itu, tidak ada perspektif untuk melakukan terobosan,” ujar Asfinawati.

Baca serial laporan kami mengenai jejak tim Kopassus yang terlibat dalam penghilangan orang 1997-1998: Dulu Tim Mawar, Kini Jenderal

Bentuk Komite Kepresidenan, Lalu Pengadilan HAM Berat

Tak kunjung ada pengadilan membuat para korban, keluarga korban, dan penyintas dirundung persekusi. Prasangka negatif masih melekat akibat pembengkokkan sejarah.

Pertemuan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 di Cirebon, Jawa Barat, 23 Juli lalu, disusupi aparat negara. Padahal pertemuan para korban itu untuk sosialisasi pendampingan dari LPSK. Dua hari setelahnya, LPSK ditolak oleh aparat setempat untuk menemui anggota YPKP 65.

“Intel di Cirebon langsung masuk [saat kita] rapat," kata Bedjo Untung, Ketua YPKP 65, pekan lalu.

"Akhir-akhir ini justru makin represif setelah melihat gerakan korban mau mengungkap kasus 65. Pihak militer mulai represif. Sekarang sudah mulai terang-terangan tidak menggunakan ormas intoleran, tapi justru tentara sendiri yang langsung terlibat.”

Selain itu, pada 1 Agustus pekan lalu di Klender, Jakarta Timur, pertemuan tindak lanjut Pengadilan Rakyat Internasional 1965 (IPT '65) digagalkan. Aparat keamanan—terdiri Kasat Intel Polres Jakarta Timur AKBP Sianturi, pihak Koramil, dan Lurah Jakarta Timur—mendatangi kegiatan tersebut. Beberapa peserta yang datang lebih awal diinterogasi, ditekan, dan diintimidasi oleh Sianturi.

Belum lagi rentetan pembubaran paksa kegiatan terkait kasus pelanggaran HAM berat, termasuk intimidasi saat pemutaran dan diskusi film The Look of Silence (Senyap) pada 2014.

South East Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) mencatat, dari 2015, ada 61 kali pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi di Indonesia. Sebagian besar berhubungan dengan penegakan kasus pelanggaran HAM berat.

“Kami yang ditahan di Pulau Buru, Salemba … tidak mendapat surat penahanan. Setelah dinyatakan bebas, kami sampai sekarang masih kena persekusi. Ini akibat dari pengungkapan kasus '65 tidak dilaksanakan,” ujar Bedjo.

Karena itulah YPKP 65 mendukung penuh penuntasan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur pengadilan. Sejauh ini, menurut hasil temuan YPKP 65, ada 122 titik lokasi kuburan massal dengan perkiraan 13.999 korban dari peristiwa pembantaian itu, yang menewaskan antara 500 ribu hingga 1 juta orang.

“YPKP sudah punya catatan. Selain situs kuburan massal, juga para korban yang ditahan, disiksa, dibunuh. Itu penting untuk bukti. Kami akan memberikan kesaksian kalau memang pengadilan itu digelar. Baik saksi yang melihat maupun korban yang mengalami,” ujar Bedjo.

Nur Kholis berkata persekusi bakal terus bermunculan jika tak ada pengadilan HAM berat. Gilirannya, prasangka dari rezim Orde Baru akan terus terwariskan.

“Kalau kasus '65 itu diselesaikan, ada banyak hal positif yang bisa diraih bangsa ini. Misalnya, soal siapa yang bersalah, tidak ada lagi prejudice. Prasangka itu kemudian yang banyak menimbulkan persoalan di lapangan. Informasi belum tentu benar, kemudian ada pembubaran. Itu berulangkali,” ungkapnya.

Namun, dua tahun ke depan akan menjadi tahun politik, yang kasak-kusuknya sudah dimulai sekarang. Pada 2018, ada 171 daerah dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten menggelar Pilkada serentak. Pada 2019, ada pemilu legislatif dan presiden.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengusulkan Jokowi harus membentuk Tim Komite Kepresidenan. Tim itu akan bekerja di bawah presiden langsung, bekerja secara independen, tak terpengaruh pergantian presiden atau kekuasaan politik, dan memihak penegakan hukum. Kontras telah menawarkan konsep ini sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Untuk atasi kebuntuan politik, komite kepresidenan inilah nanti yang akan menjembatani hambatan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Diisi oleh orang-orang yang punya integritas dan kapabilitas,” ujar Yati.

“Kalau cara berpikirnya terus menggantungkan pada stabilitas politik, kondisi politik itu jangan-jangan yang dimaksud bukan stabilitas politik tapi kekhawatiran kekuasaan presiden akan hancur hanya karena mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” imbuh Yati, seraya menekankan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Wahyudi Djafar dari Elsam juga mengatakan pembentukan komite kepresidenan adalah langkah paling ringan. Ia menilai, komite macam ini “sangat strategis,” bertugas sebagai bagian dari klarifikasi atas peristiwa yang terjadi di masa lalu.

Sumbernya bisa dari hasil penyelidikan Komnas HAM, hasil investigasi, kemudian dikumpulkan dan disusun dalam satu rangkaian peristiwa. “Kemudian memberikan rekomendasi untuk penyelesaian kasus tersebut. Misalnya, kasus mana yang masih bisa dilanjutkan ke pengadilan,” terang Wahyudi.

Tanpa pembentukan komite itu, Wahyudi menilai langkah Jokowi semakin menjauhi penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. “Dengan konstelasi lingkaran presiden saat ini, saya agak pesimis bisa dicapai sebelum 2019,” keluhnya.

Kamis pekan lalu, Sumarsih—ibunda Wawan—telah berdiri ke-501 di depan Istana Negara dan mengirim surat kepada presiden.

“Saya capek. Saya sudah tua,” kata Sumarsih, 65 tahun. “Tetapi ketika perjuangan Wawan dan kawan-kawannya belum selesai—ini yang menyemangati saya.”

Penulis: Dieqy Hasbi Widhana

Editor: Fahri Salam