tirto.id - Perempuan Palestina telah menjadi ujung tombak gerakan perlawanan sejak akhir 1917, usai Mandat Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mendukung negara Zionis di Tanah Arab. Mereka bergabung ke dalam berbagai sel-sel perjuangan dan bahkan ikut terlibat dalam kontak fisik.

Seturut Abdullah Umar dalam The Women Who Made Palestinian History (2022, hlm. 6), 300 perempuan dari berbagai wilayah di Palestina mengadakan konferensi nasional pertama pada 1929. Sebelumnya pada 1921, Zulaykha Al-Shihabi menjadi pionir dengan mendirikan serikat buruh pertama.

Lima tahun kemudian, Sadhij Nassar meluncurkan surat kabar khusus perempuan yang mengetengahkan isu sosial dan kesetaraan gender. Melalui kolom-kolomnya, Sadhij dikenal gigih mengajak perempuan Palestina melawan diskriminasi dan mendorong mereka untuk masuk gelanggang politik melawan kolonialis Inggris-Zionis.

“Setelah Nakba pada 1948, sebagai pengungsi di Lebanon, Sadhij menerbitkan serangkaian artikel tentang tragedi Palestina dan degradasi bertahap di surat kabar Al-Youm,” tulis Abdullah Umar.

Pada periode ini hingga Tragedi Nakba, perlawanan gerilya terjadi di kota dan desa Palestina. Para pria biasa memanfaatkan pos-pos pemeriksaan kota menjadi titik perpindahan senjata ringan, sementara kaum perempuan di desa membantu menyiapkan logistik yang dikirim ke kantong-kantong pasukan di pegunungan Palestina.

Pascaeksodus besar-besaran ke negeri tetangga, para perempuan Palestina banyak yang bergabung dengan berbagai organisasi perlawanan yang tersebar di Mesir dan Suriah. Mereka aktif dan terpilih memimpin untuk mengembangkan gerakan.

Ketertarikan perempuan Palestina untuk bergabung dan belajar politik makin tinggi setelah Perang Enam Hari 1967. Lewat masa ini, banyak dari mereka yang akhirnya kembali ke tanah airnya membawa ide-ide progresif.

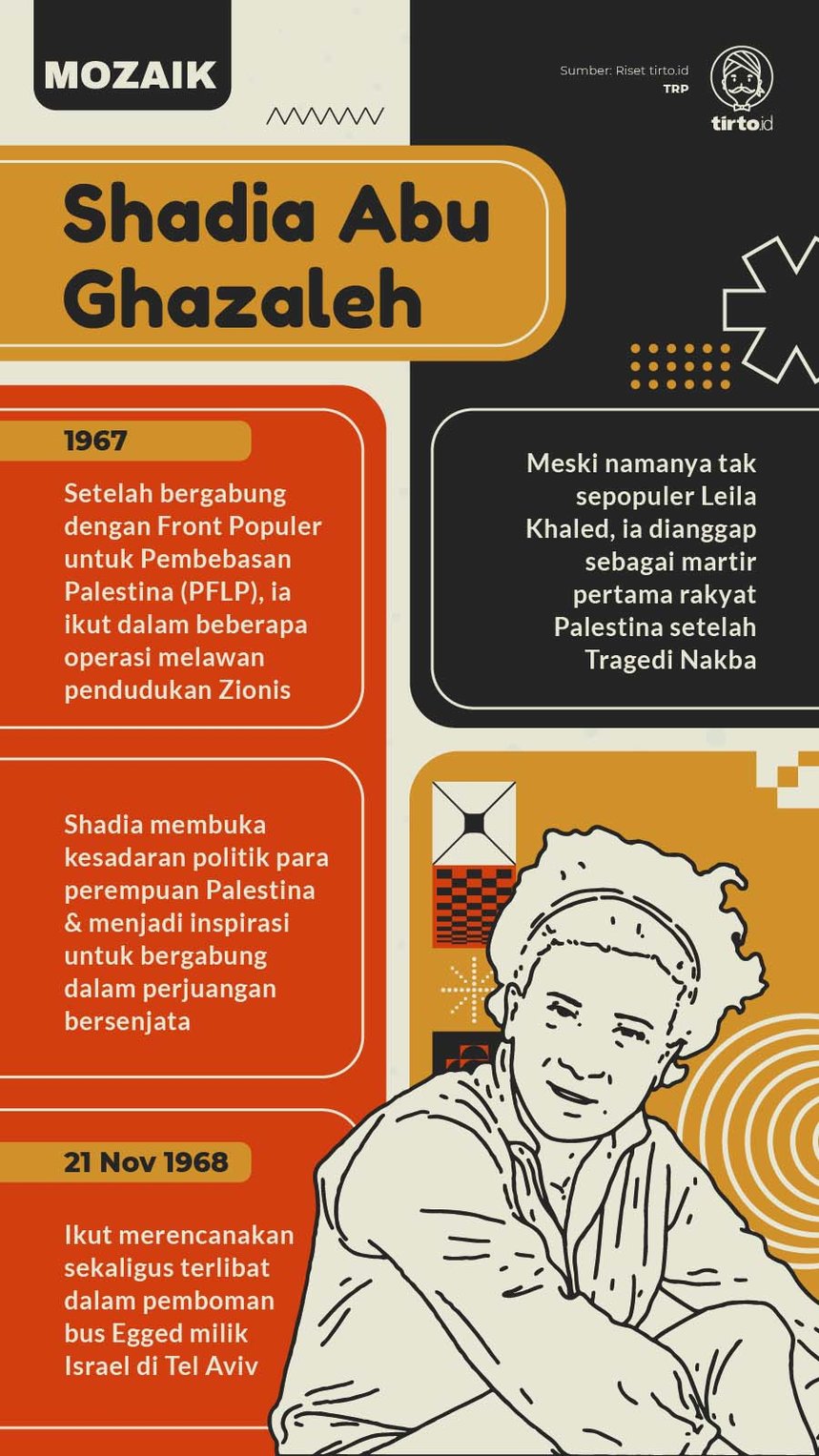

Salah satu sosok perempuan pejuang Palestina yang mengemuka pada periode ini ialah Shadia Abu Ghazaleh. Meski namanya tak sepopuler Leila Khaled, dia dianggap sebagai martir pertama rakyat Palestina setelah Tragedi Nakba.

Diam-diam Terlibat Gerakan Politik

"Jika aku jatuh, ambil tempatku, rekan-rekan seperjuanganku."

Penggalan puisi karya penyair Palestina Moein Taufiq Bseiso itu merupakan syair favorit Shadia Abu Ghazaleh. Karenanya, lirik itu diukir pada nisannya di Pemakaman Nablus Barat, Tepi Barat, Palestina.

Semenjak masuk Universitas Ain Syams di Kairo, minat Shadia pada sastra, khususnya puisi, cukup tinggi. Di sana, dia mengambil jurusan sosiologi dan psikologi. Padahal, arkeologi sempat menjadi pilihan pertamanya lantaran ingin melestarikan warisan sejarah Palestina.

Tak hanya itu, Shadia juga memperdalam filsafat dan pemikiran eksistensial, khususnya karya-karya filsuf Jean-Paul Sartre.

Lahir dipangkuan neneknya pada 8 Januari 1949, Shadia merupakan anak bungsu dari sepuluh bersaudara. Saat menunggu kelahirannya, beberapa keluarga sempat menyangka bahwa bayi yang lahir adalah laki-laki.

Namun, neneknya kemudian berteriak, "Dia berubah menjadi seorang gadis, dia berubah menjadi seorang gadis!"

Lantaran lahir di Nablus—sementara saudara-saudaranya yang lain lahir di Jaffa, dia disebut-sebut memiliki keistimewaan. Keluarganya termasuk kalangan yang berkecukupan, taat beragama, dan sangat patriotik. Ayahnya adalah seorang pedagang dan ibunya seorang guru. Sayangnya, sang ibu meninggal saat Shadia berusia tiga bulan.

Shadia kecil kemudian diasuh oleh kakak perempuannya, Hayam Abu Ghazaleh. Dia mulai menempuh pendidikan dasarnya di Fatimiyah School for Girls lalu melanjutkan sekolah menengah di Al-Aisha School.

Dia lalu berangkat kuliah ke Kairo. Namun, dia hanya belajar satu tahun sebelum akhirnya kembali Nablus.

Warsa 1964, di usia yang masih belia, Shadia bergabung secara diam-diam dengan Gerakan Nasionalis Arab (ANM) cabang Palestina. Di kemudian hari, ANM bertransformasi menjadi Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) pimpinan George Habash.

Shadia lalu memutuskan untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Nasional An-Najah Nablus, mengambil jurusan arkeologi yang sempat diimpikannya.

Sempat bersitegang dengan ayahnya yang terus menerus membicarakan batas antara pendidikan dan pernikahan, Shadia mengomentarinya secara mengejutkan, “Apa manfaatnya sertifikat jika tidak ada dinding yang melekat padanya.”

Momen tersebut terjadi setelah kekalahan Arab dalam Perang Enam Hari 1967.

Ujung Tombak Perlawanan

Saat bergabung dengan PFPL pada 1967, Shadia Abu Ghazaleh punya citra sebagai pemimpin sel perjuangan bersenjata di kalangan perempuan remaja. Dia memainkan peran penting dalam beberapa operasi komando melawan pendudukan Zionis.

Sebelum kembali ke Nablus, dia diam-diam mengikuti pelatihan di kamp-kamp revolusioner di Yordania. Dia mendapatkan pelatihan bersenjata dan berbagai taktik gerilya yang nantinya dia terapkan bersama perempuan-perempuan Palestina.

Begitu kembali ke Nablus, Shadia mulai membuka kesadaran politik para perempuan Palestina. Dia menjadi inspirasi perempuan Palestina lainnya untuk bergabung dalam perjuangan bersenjata.

Secara tak langsung, dia juga membantu untuk mendobrak stereotip tentang perempuan Palestina sebagai sosok yang lemah dan pasif. Dia banyak menekankan integrasi perjuangan politik, pendidikan, dan perlawanan militer. Baginya, pengetahuan dan sains adalah juga senjata perjuangan.

Selanjutnya, Shadia memimpin organisasi bersenjata untuk para perempuan Palestina dan melatih mereka di kamp-kamp revolusioner. Lain itu, dia masih pula menggembleng tiap individu secara terorganisir, baik fisik maupun mental.

Dia terlibat dalam pengumpulan sumbangan, penyembunyian senjata, dan pencetakan pamflet untuk perlawanan terhadap pendudukan Zionis Israel.

Shadia dikenal sebagai organisator gerakan perempuan yang andal serta berkomitmen penuh pada demokratisasi internal PFLP. Dia berpegang pada prinsip, “Tidak ada gerakan revolusioner tanpa teori revolusioner.”

Pernah suatu malam, seorang rekannya bernama Issam Al-Hedi menceritakan tentang kondisi para militan di pergunungan yang kedinginan. Shadia lantas bergegas mengumpulkan bantuan dan mengorganisasi perempuan lainnya untuk melengkapi kebutuhan para pejuang.

Usai Perang Enam Hari, dia memimpin para perempuan dan keluarga lainnya untuk keluar dari kota ketika prajurit Israel mulai membumi hanguskan desa-desa.

Pada 21 November 1968, dia ikut merencanakan sekaligus terlibat dalam pemboman bus Egged milik Israel di Tel Aviv.

Seminggu kemudian, dia membawa bom rakitan yang sama dan mempersiapkan diri untuk merancang aksi berikutnya dengan sasaran gedung milik Zionis di Tel Aviv. Namun, saat keluarganya tengah makan malam, alarm berbunyi dalam kegelapan.

Dari arah tenggara rumahnya, amunisi yang dia siapkan meledak tanpa sengaja dan membakar bangunan di sekitar.

“Kami melihat lidah api dari semua sisi dan kami berlari ketakutan untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam kegelapan. Kami juga berteriak mencari-cari Shadia,” ujar kakaknya, Ilham Abu Ghazaleh, kepada Palestina Museum Digital Archive.

Sayangnya, Shadia tak terselamatkan. Kematiannya menjadi pukulan telak bagi PFLP karena kehilangan sosok pendidik sekaligus ujung tombak perlawanan yang membuka pemikiran perempuan muda Palestina akan hak politik dan kebebasan.

Usai kematian Shadia yang tragis, dua sekolah didirikan untuk mengenang dedikasinya bagi Palestina: Shadia Abu Ghazaleh School di Gaza dan Shadia Abu Ghazaleh High School di Jabaliya.

Menurut Maryam Al-Kharusi dalam studinya “The Role of Arab Women in The Revolutionary Struggle Movements” (2017), Shadia merupakan inspirator Laela Khaled dalam perjuangannya melawan pendudukan Zionis.

Shadia Abu Ghazaleh merupakan simbol perjuangan bangsa Palestina yang tidak akan pernah padam. Namanya dihormati sebagai martir dalam perjuangan panjang Palestina. Shadia Abu Ghazaleh, syahid di usia 19 tahun. Zaytuna Nablus, begitu salah satu julukannya.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id