tirto.id - Pilkada Serentak 2018 telah dilaksanakan pada Rabu (27/6) pekan lalu. Pada hari itu juga, hitung cepat yang dilakukan dan diumumkan lembaga-lembaga survei sudah memperlihatkan pasangan calon (paslon) yang mendapatkan suara paling banyak dan paling sedikit. Ada yang gembira. Ada pula yang berduka.

Edy Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara, langsung sujud syukur di Masjid Agung, Kota Medan setelah mengetahui dirinya mendapat suara terbanyak berdasarkan hasil hitung cepat. Sedangkan di provinsi lain, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Indar Parawansa juga mengklaim kemenangan serupa.

Di lain pihak, para kandidat, seperti Sudrajat-Syaikhu di Jawa Barat atau Appi-Cicu di Kota Makassar, yang perolehan suaranya dinyatakan bukan yang terbanyak, menyangsikan hasil hitung cepat. Mereka tidak mau menyatakan kekalahan dan menunggu hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ini seperti mengulang peristiwa empat tahun lalu saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Kala itu, kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengklaim memperoleh suara terbanyak di Pilpres 2014 berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei. Untuk merayakannya, baik Prabowo, Hatta, dan sejumlah pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih meneriakkan yel-yel dan bersujud syukur di kediaman mendiang ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo.

Pendukung Joko "Jokowi" Widodo dan Jusuf Kalla pun demikian. Melalui konferensi pers, Megawati, ketua umum partai pengusung Jokowi-JK, PDIP, menyatakan Jokowi sebagai presiden versi hitung cepat.

Hitung Cepat Belum Tentu Tepat?

Hitung cepat yang disebut juga parallel vote tabulation (PVT) atau quickcount sejatinya dibuat guna memprediksi hasil Pemilu. Untuk melakukan itu, para pengampu hitung cepat tidak mengambil data dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Namun, mereka menghimpun data dari sejumlah TPS sampel yang tervalidasi secara statistik dan dianggap mewakili populasi pemilih. Jumlah kesalahan yang biasa terjadi dalam pencuplikan sampel tersebut kemudian disebut margin of error.

Hasil quickcount yang didapat lembaga survei boleh jadi berbeda, tetapi perbedaan itu semestinya hanya sebatas margin of error apabila para pengampu hitung cepat tersebut menerapkan tata cara pencuplikan sampel TPS sesuai kaidah statistika.

Pada Pilpres 2014, tujuh lembaga survei, yakni Populi Center, CSIS, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Saiful Mujani Research Center, menyatakan Jokowi-JK unggul 4-5 persen suara dari Prabowo-Hatta.

Sebaliknya, Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) menyatakan Prabowo-Hatta unggul 1-5 persen dari Jokowi-JK.

Perbedaan hasil quickcount tersebut membuat pertikaian lebih lanjut. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), wadah organisasi perhimpunan bagi lembaga survei di Indonesia, mendepak Puskaptis dan JSI dari Persepi.

Prabowo pun menyebut Pilpres 2014 tidak demokratis dan cacat hukum beberapa jam sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Data KPU menyebutkan Jokowi-JK mendapatkan 53,15 persen suara, unggul dari Prabowo-Hatta yang mendapatkan 46,85 persen suara.

- Pilkada 2018: Bagaimana Lembaga Survei & Konsultan Politik Bekerja

- Sejarah Survei Politik di Indonesia: Semula Akademis Jadi Bisnis

- Skeptis atas Hasil Survei: Belajar dari Pilpres 2014 & Pilkada DKI

- "Survei Harus Dipisah dari Konsultan Politik karena Terkait Etik"

- Rawan Kepentingan: Campur Aduk Lembaga Survei & Jasa Konsultan

Tumbangkan Rezim Tiran

Hitung cepat dan lembaga survei boleh jadi bikin kisruh. Namun, contoh sebaliknya bukannya tidak ada.

National Democratic Institue (NDI) mencatat hitung cepat yang dilakukan Forum Rektor Indonesia pada Pemilu 1999 mampu menjadi rujukan yang kredibel dan mencegah kerusuhan sipil.

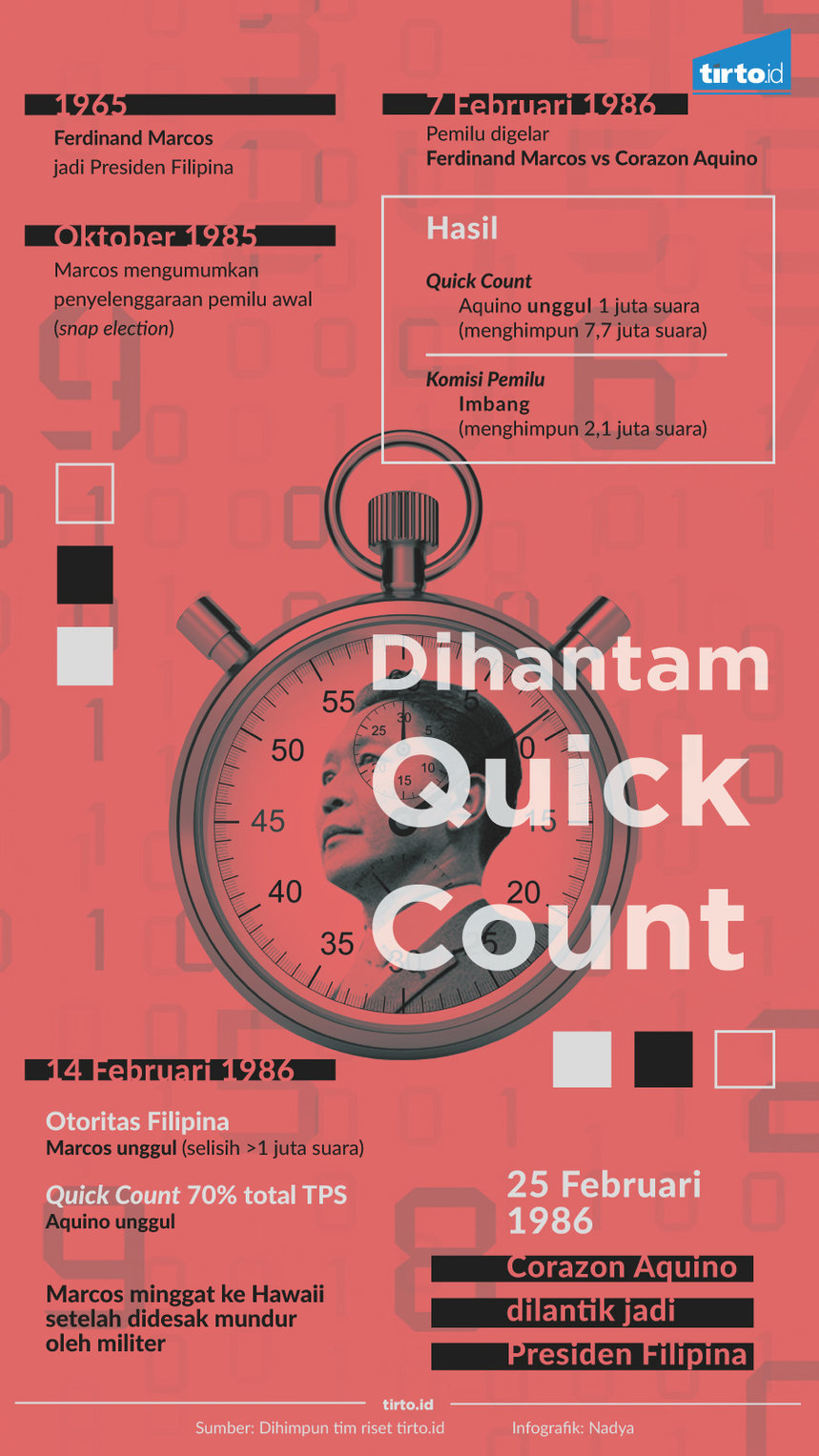

Sedangkan di Filipina, pada 1980-an, hitung cepat membuktikan adanya kecurangan dalam Pemilu. Hitung cepat ini pula yang mengantarkan petahana Presiden Filipina Ferdinand Marcos lengser secara dramatis.

Ferdinand Marcos menjabat presiden Filipina sejak 1965. Jabatan itu seharusnya paling lama diemban selama dua priode alias maksimal 8 tahun. Namun, setahun jelang Pilpres 1973, Marcos menerapkan darurat militer di Filipina. Lalu, pada 1973, dia mengusulkan konstitusi baru yang membolehkannya menjabat lebih dari dua periode, merangkap sebagai perdana menteri, serta mengendalikan Majelis Nasional.

Selama menjabat presiden, korupsi, kolusi, dan nepotisme meluas di Filipina. Sementara Marcos mengekang hak berpendapat dan kebebasan pers, tokoh-tokoh oposisi juga dijebloskan ke penjara. Salah satu tokoh oposisi, Benigno Aquino Jr., tak lagi bisa mengikuti pemilu presiden karena konstitusi baru yang disahkan pada 1981 mengatur syarat umur 55 untuk pejabat presiden. Konstitusi ini juga mengatur satu periode presiden selama 6 tahun.

Berada di tengah tirani, kelompok oposisi tetap hidup di Filipina. Mereka semakin merapatkan barisan setelah Benigno Aquino Jr., tewas ditembak di Bandara Manila pada 21 Agustus 1983.

Sekitar sebulan setelah Benigno Aquino Jr. meninggal, tujuh belas orang mengadakan pertemuan di rumah Mariano Queasada. Eric Bjornlund menuliskan dalam Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy (2004) bahwa mereka memutuskan untuk membentuk gerakan relawan mengembalikan demokrasi di Filipina melalui pemilu yang adil dan bebas.

National Citizens' Movement for Free Elections (NAMFREL) pun dibentuk dengan Jose S. Concepcion Jr. didapuk sebagai ketuanya. Organisasi ini mengawali kiprahnya dengan mengampanyekan pentingnya pengawasan terhadap pemilu dan merekrut para relawan.

Jalan Juang NAMREL

Pada 1984, NAMFREL mengawasi jalannya Pemilu Legislatif. Ia menyebar 200 ribu relawan guna mengawasi dua per tiga dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS).

Quickcount pun digunakan NAMFREL sebagai alat verifikasi keakuratan penghitungan suara. Hasil quickcount mereka menyatakan kandidat oposisi memenangkan 16 dari 21 kursi di Metro Manila. Penghitungan suara versi komisi pemilu Filipina mengonfirmasi temuan NAMFREL tersebut.

Setahun kemudian, Marcos mengumumkan akan menyelenggarakan Pilpres lebih cepat (snap election). Pengumuman tersebut dikatakan Marcos lewat siaran langsung televisi di Amerika Serikat pada Oktober 1985. Sebagaimana yang dilakukannya pada 1984, NAMFREL kali ini juga berjibaku mengirimkan relawan dan melaksanakan quickcount-quickcount yang mungkin tidak akan dilupakan Marcos sepanjang hidupnya.

Pada Pemilu yang dilaksanakan pada 7 Februari 1986 tersebut, dua kandidat, Marcos dan Corazon Aquino, istri Benigno Aquino Jr., saling berebut suara sembari diawasi 500 ribu relawan NAMFREL yang tersebar di seluruh Filipina.

Corazon Aquino mengklaim sebagai pemenang Pemilu, sehari setelah hari pemilihan. Pada hari yang sama, Marcos, sebagaimana dilaporkan New York Times, mengatakan, "Saya mungkin menang."

Sebanyak 7,7 juta suara atau sekitar sepertiga dari total suara yang berhasil dihimpun quickcount NAMFREL menyatakan Aquino unggul 1 juta suara dari Marcos.

Tetapi, data 2,1 juta suara yang dihimpun komisi pemilu Filipina menyebutkan Marcos dan Aquino imbang. Lalu, pada 14 Februari 1986, lembaga tersebut menyatakan Marcos mendapat 10,8 juta suara, sementara Aquino mendapat 9,3 juta suara. Marcos pun dinyatakan menang.

Namun, NAMFREL berhasil menghimpun data dari 85.000 TPS (70 persen dari total TPS) dan menunjukkan bahwa Aquino mendapatkan 7,9 juta suara, unggul dari Marcos yang memperoleh 7,4 juta suara. NAMFREL memang tidak mencuplik TPS-TPS yang diambil datanya secara statistik, namun hasil quickcount-nya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Aquino merupakan pemenang Pemilu Presiden Filipina 1986.

Sementara Marcos bertahan dengan klaim kemenangannya, ribuan demonstran tumpah ruah mendukung Aquino di jalan Epifano de los Santos Avenue (EDSA).

Pamor Marcos pun semakin turun. Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Letnan Jenderal Fidel Ramos mendesaknya mundur. Sedangkan pemerintahan Presiden Ronald Reagan di Amerika Serikat tidak lagi memberikan dukungan.

Marcos kabur ke Hawaii. Pada akhirnya, Corazon Aquino dilantik sebagai sebagai presiden Filipina pada 25 Februari 1986.

Siapa Berani Membuka Dana?

Marcus Mietzner menuliskan dalam “Political Opinion Polling in Post-authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?” (2009) bahwa lembaga survei lahir di negara-negara yang memenuhi dua kriteria. Pertama, warga di negara tersebut menikmati kebebasan sipil dan berpolitik secara substansial. Kedua, ketersediaan dana untuk membiayai lembaga survei.

Di Indonesia, kedua hal tersebut hadir. Namun, kepentingan lembaga survei kerap kali tumpang tindih. Di satu sisi, mereka mewujud sebagai lembaga penelitian yang mesti menerapkan kaidah-kaidah ilmiah dalam melancarkan riset. Di sisi lain, mereka mewujud sebagai lembaga bisnis yang mesti memenangkan kandidat.

Hingga kini lembaga-lembaga survei tidak terbuka mengenai penyandang dana atau dengan kandidat mana mereka bekerjasama. Banyak dari mereka berdalih bahwa mereka tidak mau buka-bukaan karena lembaga survei lain juga tak bersedia terbuka soal penyandang dana.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id