tirto.id - “Pulang nengokin anak, rasanya sudah asing saja. Apalagi waktu saya enggak pulang 4 tahun, anak enggak pernah ngelihat saya, kan enggak kenal akhirnya,” ungkap Tus Mulyani.

Sembilan tahun yang lalu, Mulyani berangkat ke Hong Kong untuk bekerja. Tak selembar ijazah pun dibawa oleh perempuan yang lahir 44 tahun lalu itu. Dalam sehari, ia bisa menghubungi anaknya tiga sampai empat kali melalui sambungan telepon. Akan tetapi, karena hanya bertukar suara melalui gawai, ia dan anaknya sama-sama merasa canggung ketika mereka bertemu muka.

Mulyani meninggalkan balita berumur 2 tahun dan remaja yang kini duduk di kelas 1 SMP. Anak-anak itu ia titipkan kepada nenek dan kakek mereka, sebab dia sudah bercerai. Mulyani ingat betul tahun-tahun pertama di Hong Kong yang terasa amat getir.

“Waktu awal di sini, saya enggak bisa makan, enggak bisa tidur. Tiap hari selesai kerja masuk kamar, nangis. Mau makan nangis. Lagi kerja pun kalau ingat nangis. Anak masih kecil, itu berat sekali,” ujarnya.

Mulyani juga kerap berselisih dengan orangtuanya. Contoh kecilnya adalah urusan susu. Sejak jauh-jauh hari, Mulyani meminta anaknya dibelikan susu jenis tertentu. Namun, menurutnya, keinginan dan tindakan orangtuanya kerap berseberangan. Anaknya pun kurus seperti tak terurus.

“Kalau saya pesan jangan dikasih makan ini, orangtua pasti bilang, 'ya biarin saja dia senang, yang penting dia enggak nangis,'” tuturnya.

Rentan Kenakalan Remaja

Persoalan pengasuhan itu berujung kenakalan remaja. Anak pertamanya pernah direhabilitasi.

“Anak saya ini bandel mungkin karena pergaulan. Itu dia sampai dia sampai bawa-bawa obat-obatan, ya saya stres-lah di sini. Sampai enggak bisa mikir karena anak pergaulannya sudah seperti itu,” ujarnya.

Saat hendak menjadi buruh migran, Mulyani dan rekan seangkatannya tak pernah diberi pelajaran mengenai pola asuh anak yang ditinggalkan. KBRI di Hong Kong hanya sibuk membuat pelatihan memasak dan akses kesehatan gratis.

Dia juga menyinggung hilangnya peran negara dalam melindungi hak anak buruh migran. Sebagai Ketua Oi Merah Putih Hong Kong, dia mengupayakan pembahasan terkait pendidikan anak yang ditinggalkan dalam serikat itu.

“Faktanya pemerintah ini enggak ikut andil apa-apa, misalnya membuat wadah untuk anak-anak buruh migran dari segi pendidikan, kesehatannya. Saya enggak percaya sudah sama pemerintah,” tegasnya.

Mulyani mengingatkan seluruh buruh migran untuk selalu meluangkan waktu bagi anaknya. Buruh migran dan keluarga yang ditinggal, menurutnya, harus kompak. Anak-anak menurutnya juga tak boleh terlalu dimanjakan. Jika anak menginginkan sesuatu, pancing dulu agar dia berprestasi, baru keinginannya dituruti.

Tatit Sasongkowati, 43 tahun, menjadi buruh migran di Malaysia, lalu beralih ke Hong Kong sejak 1995. Kala itu, dia masih berumur 23 tahun dan hanya memiliki ijazah SMP.

"Saya kalau pulang ke rumah masak buat dia [anak], ngeliatin dia ya biasalah kayak teman sendiri, enggak ada batasannya. Dia juga cerita-cerita saja, kayak bukan emak sama anak," Tatit bercerita.

Tatit bekerja dengan meninggalkan satu anak perempuan yang masih berumur tujuh bulan yang dia titipkan kepada orang tuanya.

“Dulu awal-awal waktu masih bayi saya juga komunikasi. Waktu itu kan enggak ada HP secanggih ini ya. Itu saya kirim surat ada fotonya, itu cara ngenalin anak."

Seiring perkembangan teknologi, Tatit menggunakan video call dengan anaknya dan rutin mengirim pesan singkat. Dia juga rutin pulang setahun sekali. Kini, hubungan Tatit dengan anaknya begitu dekat, nyaris seperti teman sendiri.

“Kadang dia juga iri, gurunya atau keluarganya nanya, ‘Emak kamu di mana sih, kok aku enggak pernah lihat emak kamu.’ [Saya bilang], ya bilang aja emaknya lagi merantau cari duit buat kamu sekolah,” ujarnya. Jika tak menjadi buruh migran, Tatit tak akan bisa menyekolahkan anak sampai ke bangku kuliah dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Di Hong Kong, Tatit bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Setiap bulan, dia mendapatkan gaji sekitar Rp7 juta. Lebih dari separuhnya selalu dia kirim ke keluarga yang mengasuh anaknya.

“Jangan foya-foya di sini, ingat tujuan awal untuk perekonomian keluarga itu bagi saya. Kadang kita pulang enggak bawa uang itu nyesel,” tuturnya.

Membikin PAUD di Kampung Buruh Migran

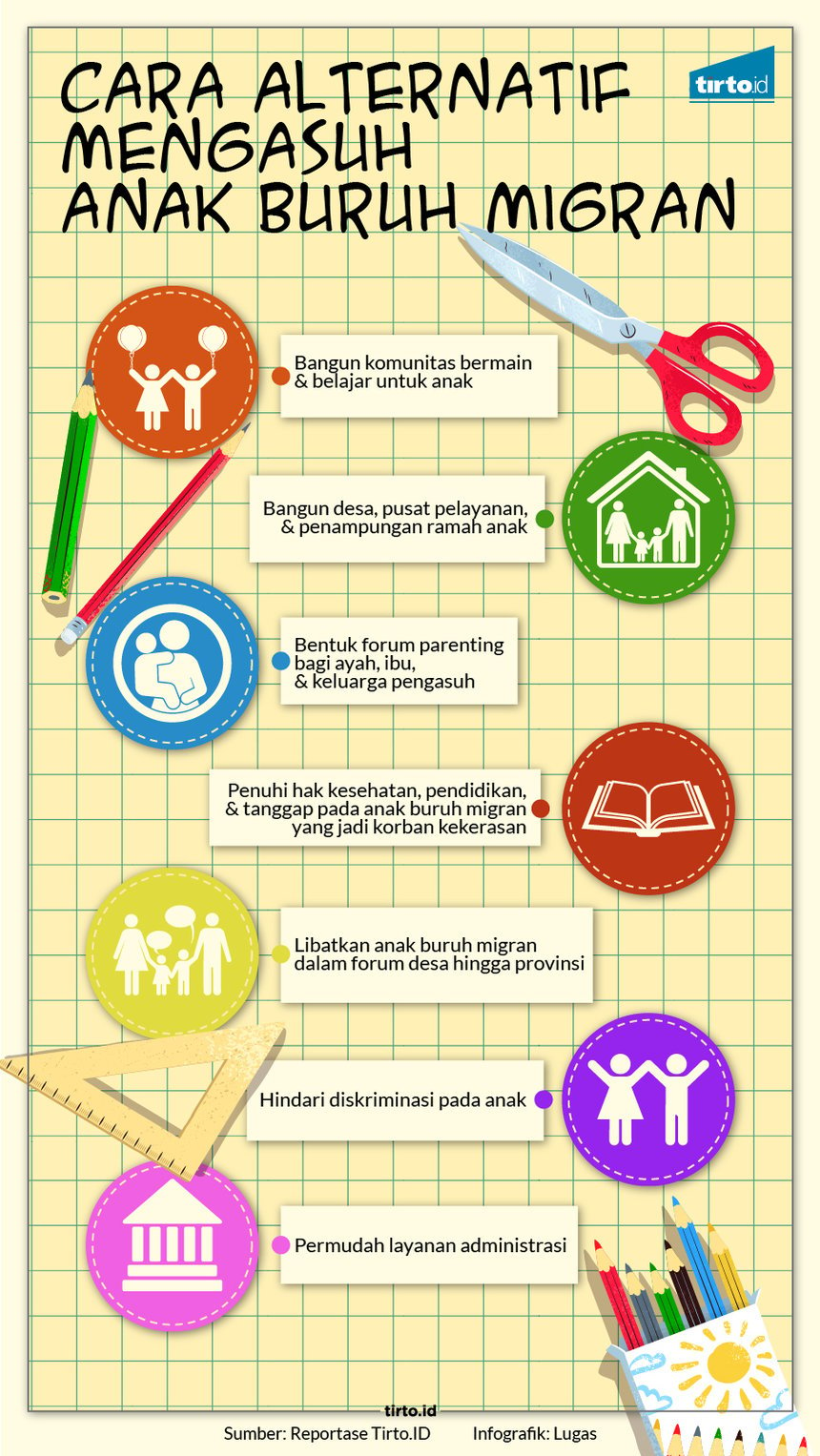

Ada berbagai macam pola pengasuhan alternatif untuk menyokong anak buruh migran mendapatkan haknya. Setiap warga bisa mengambil bagian di dalamnya.

Maizidah Salas adalah contohnya. Dia pernah menjadi buruh migran di Korea pada 1999 dan di Taiwan pada 1999. Kala itu, dia meninggalkan anak pertamanya yang masih berusia dua tahun. Hubungan dengan anaknya menjadi kikuk dan berlanjut hingga kini.

“Bapaknya enggak ngurus, [anak] ikut nenek sama kakeknya yang kebetulan punya banyak kesibukan,” ungkapnya. “Pas saya di Taiwan [selama] 4 tahun 7 bulan, nyaris tidak pernah komunikasi. Jadi ya kayak orang asing.”

Oleh karena itulah sejak delapan tahun yang lalu Salas mengupayakan terbentuknya PAUD. Di sana, anak-anak butuh migran bisa belajar menyanyi, berdoa, bermain edukatif, perbaikan gizi, dan akses kesehatan tanpa dipungut biaya. PAUD itu berkembang memiliki koperasi dan posko pengaduan bagi keluarga buruh migran. Kini Desa Tracap, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah menjadi Kampung Buruh Migran.

“Kebetulan yang mengajar juga anak-anak buruh migran, dikasih honor tapi enggak seberapa. Sekarang jumlah buruh migran asal desa ini berkurang, sekarang PAUD bukan hanya anak-anak buruh migran,” terangnya.

Kampung buruh migran itu dihuni orang-orang yang sepakat untuk penuhi hak anak buruh migran adalah tanggung jawab bersama. Bahkan kampung itu menyediakan akses internet gratis agar anak mudah berkomunikasi dengan keluarganya yang menjadi buruh migran. Pemerintahan desa turut mengalirkan dana untuk pemberdayaan, pelatihan, support permodalan.

“Banyak yang drop out sekolah karena minim pemantauan dari keluarganya, menikah di usia dini karena hamil di luar nikah, akhirnya timbul perceraian usia dini. Itu yang paling banyak,” jelasnya.

Merawat Anak Buruh Migran yang Lahir di Luar Nikah

Di Tasikmalaya, Jawa Barat terdapat komunitas Yakin. Mereka mendampingi 192 anak buruh migran di dua desa Kecamatan Taraju. Jejen Jaenal Mutakin, Asisten Yakin menjelaskan kebanyakan selain hak pendidikan dan kesehatan, anak-anak di dua desa itu membutuhkan pelayanan administrasi yang lentur.

“Biasanya kalau buat KK harus ada akta dan surat nikah, kadang surat nikah enggak punya. Ngurusnya jauh, [jalanan] ada yang aspal, ada yang masih berbatu,” kata Mutakin.

Di Kaliwates, Jember, Jawa Timur terdapat rumah aman bagi anak buruh migran yang didirikan Migrant Aid. Menurut sang pendiri, Mohamad Kholili, rumah aman itu terbentuk karena ada buruh migran asal Banten yang hamil tapi mau bunuh diri.

“Orang yang mau bunuh diri karena hamil dan tidak bisa pulang ke keluarganya, saya mikir [saya] menyelamatkan tepat waktu,” ungkap Kholili. Pada 2007, saat Kholili menjabat Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur, anak dari buruh migran itu awalnya diasuh di sekretariat organisasi itu.

Meski tak pernah dapat bantuan dari pemerintah, kini rumah aman Migrant Aid merawat dua balita dan satu anak kelas 3 SD. Sebelumnya sudah ada lebih dari seratus anak buruh migran yang telah dikembalikan pada keluarga intinya.

Kholili menjelaskan, rumah aman Migrant Aid menampung berbagai varian masalah anak buruh migran. Beberapa di antaranya anak yang lahir tak direncanakan dan anak yang tidak diinginkan yang lahir karena menjadi korban kekerasan seksual. Kholili bekerjasama dengan berbagai organisasi di luar negeri, gereja, dan beberapa buruh untuk menjaring informasi itu.

“Ketika hamil, pasti yang dipikirkan TKI itu di mana akan melahirkan. Kalau dia tahu tempat di mana bisa melahirkan maka satu nyawa bisa diselamatkan. Dia terhindar dari praktik abortus,” terangnya.

Setelah anak dititipkan di rumah aman Migrant Aid, barulah perlahan orangtuanya dididik kesadarannya untuk bertanggung jawab. Tahap selanjutnya adalah membuka komunikasi dengan keluarga inti dari ibu yang menitipkan anaknya.

“Saya pernah dianggap orang yang menghamili. Mereka [keluarga inti ibu yang menitipkan anaknya] menerima saya sambil marah-marah. Sampai mengancam saya mau dilaporkan polisi," tuturnya.

Apabila keluarga inti dari ibu siap menerima anak yang dititipkan itu tanpa diskriminasi dan tindak kekerasan, Kholili akan menyerahkan anak tersebut.

Pola Makan Harus Sehat!

Aksi di Jember yang diinisiasi komunitas Tanoker beda lagi. Kelompok ini mengupayakan collaborative parenting dan mencetuskan terbentuknya sekolah Bok-ebok, Pak-bapak, dan Lansia. Peneliti dan pendamping anak Tanoker, Sisilia Velayati, menjelaskan bahwa sekolah itu menjadi ruang belajar bersama untuk penuhi hak anak, khususnya anak buruh migran. Bahkan lebih dari itu setiap orang belajar tentang kesadaran gender.

“Rata-rata bapak, ibu, kakek dan nenek itu lulusan SD dan SMP ada yang baca tidak lancar dan tidak bisa menulis,” kata Sisilia.

Sekolah-sekolah itu diperlukan sebab rendahnya pengetahuan keluarga yang mengasuh anak buruh migran. Salah satunya kebiasaan buruk anak buruh migran yang hobi makan ciki, mencampuri berbagai makanan dengan MSG alias vetsin, dan minuman bersoda.

“Dalam sehari mereka makan makanan berat nasi cukup sekali, sisanya makan ciki,” ucapnya. Untuk memerangi pola hidup yang dianggap tak sehat itu, Tanoker memiliki program revolusi dari dapur: membuat makanan tanpa campuran vetsin.

Forum-forum kecil itu terorganisir dan bisa diselipkan ke dalam berbagai bentuk pertemuan. Saat pengajian, misalnya, ada sisipan diskusi Bok-Ebok soal pola asuh yang damai pada anak buruh migran.

Di masing-masing forum itu tertampung berbagai masalah keluarga buruh migran. Kemudian, persoalan yang diserap itu didiskusikan dengan Tanoker. Nantinya Tanoker membuka kerjasama dengan mengundang berbagai ahli untuk berdiskusi dengan sekolah Bok-Ebok, Pak-Bapak, maupun Lansia.

Sekolah-sekolah para orangtua itu ada untuk mendukung hak anak buruh migran yang tergabung dalam Tanoker. Permasalahan mereka begitu kompleks.

“Banyak anak yang bolos sekolah, hamil di luar nikah, pernikahan dini, cerai dini, anak-anak mulai merokok, minuman keras, sampai mencuri. Ada eksklusi di lingkungan bahwa anak-anak buruh migran adalah anak-anak yang nakal dan bermasalah. Kami tidak ingin ada diskriminasi terhadap anak-anak ini,” tegasnya.

Tanoker memilih untuk model pendampingan anak yang tidak menggurui. Seminggu sekali, anak-anak itu datang ke Komunitas Tanoker di Ledokombo. Mereka tak dididik secara kaku.

“Biasanya didampingi lewat pendekatan budaya melalui permainan egrang dan lagu. Anak-anak memodifikasi egrang. Mereka bernyanyi, bermusik, dan menari di atas egrang,” ujarnya. Anak buruh migran yang cenderung pendiam dan enggan membaur didorong agar berani menyajikan atraksi tontonan tarian egrang.

Dalam tiap lapis tarian egrang pun ditanamkan falsafah sebagai pelajaran. Gerak anak perempuan dan lelaki yang saling menolong , misalnya, menandakan nilai kesetaraan gender. Atau, bagaimana caranya agar temannya tidak terjatuh dari egrang tapi tetap bisa bermain? Tentu mereka harus saling belajar dan mengajari sesama.

“Ini program collaborativeparenting. Sampai sekarang, ketika anak-anak sedikit gelisah saja, langsung menghubungi pendampingnya,” terangnya.

Penulis: Dieqy Hasbi Widhana

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id