tirto.id - Agama-agama India masuk ke Jawa dalam proses yang panjang serta membawa berbagai macam sekte dan aliran. Jejak paling awal kehadiran agama “dharma” di Tanah Jawa dimulai kurang lebih sejak awal abad masehi. Menurut keterangan Jessy Oey-Bloem pada tulisannya yang berjudul “Arca Buddha Perunggu dari Sulawesi” (1985), tanda-tanda paling mula dari penyebaran agama India di Nusantara termasuk di Jawa adalah kemunculan sejumlah arca Buddha Dipangkara.

Arca-arca tersebut yang ditemukan di Jember selatan, Jawa Timur; Sempaga, Sulawesi Barat; dan Palembang, secara spesifik memiliki gaya yang cukup arkais (kuno) dan khas.

Arca Buddha dari Sempaga dan Palembang bercorak kebudayaan Amaravati (gaya helenis India), sedangkan arca Buddha dari Jember lebih mengarah pada pengaruh kebudayaan Sri Lanka. Namun demikian, secara penanggalan arca-arca ini diperkirakan berasal dari abad ke-2 M.

Di luar temuan arca, teks keagamaan tertua yang muncul di Jawa (di luar teks kerajaan) ditemukan di Jawa bagian timur. Menurut P.J. Zoetmulder dalam Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang (1983), dunia sastra Jawa Kuno sudah diwarnai epos-epos Hindu-Buddha paling tidak sejak abad ke-11, namun ledakan penggubahan teks-teks yang lebih bernuansa lokal terjadi pada masa Majapahit.

Di periode yang terakhir disebut inilah lahir teks-teks keagamaan yang memiliki ciri khas Jawa, dengan ide-ide teologis yang vernakuler atau bersifat kesukuan.

Dari berbagai karya sastra itu, para peneliti menjumpai eksistensi aliran-aliran keagamaan yang unik pada masa Majapahit. Beberapa konsep keagamaan dalam teks itu kadang kala dijumpai juga dalam bentuk artefak seperti arca, relief, dan sebagainya. Satu dari banyak kultus yang hadir di zaman Majapahit adalah pemujaan terhadap Bima, putra yang digambarkan paling perkasa di antara Pandawa Lima.

Bima dalam Citra

Para arkeolog sadar bahwa di zaman Majapahit muncul banyak sekali arca dengan satu pola yang cenderung berbeda dengan arca dewa-dewi Hindu atau Buddha lainnya, yaitu arca Bima. Keberadaan arca-arca inilah yang menjadi inti pemikiran bahwa Bima pada konteks ini tidak dianggap sebagai tokoh Mahabharata biasa, melainkan sosok penting sehingga perlu diabadikan dalam arca.

Seperti disinggung dalam skripsi Rr. Triwurjani yang berjudul Arca-Arca Bima di Pulau Jawa: Latar Belakang dan Telaah Ikonografis (1987), sebagian besar arca Bima dijumpai di Gunung Lawu (Karanganyar, Jawa Tengah), terutama di Candi Sukuh dan Candi Cetho.

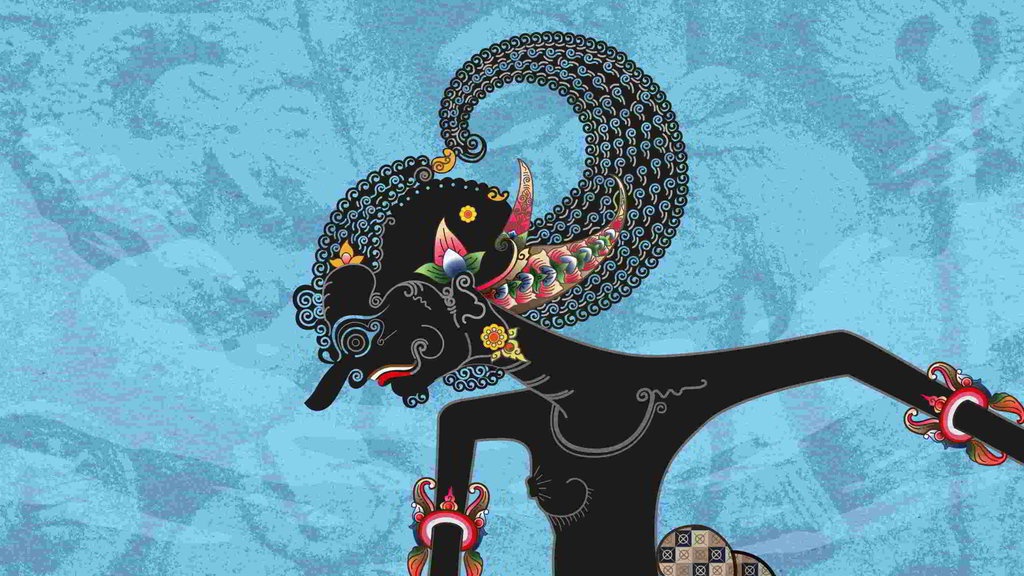

Ciri-ciri arca Bima secara umum berbadan tegap—kadang kala kekar, berwajah garang, berkumis, mata melotot, dan beberapa digambarkan kemaluannya terlihat tengah ereksi. Busananya berupa mahkota supit urang, kelat bahu, tali kasta (berbentuk ular yang membelit), dan yang paling khas kain poleng sebagai bawahan.

Penggambaran Bima dengan wujud yang lebih spesial dapat ditemui pada figur relief di Candi Sukuh. Berdasarkan paparan Andi Wicaksono dkk. dalam “Interelasi Perbandingan Antara Visual Bima Relief Candi Sukuh dengan Figur Bima Wayang Kulit Gaya Yogyakarta” (2025), terdapat satu relief Bima yang tengah bertarung dengan sosok Kalajaya—sesuai dengan cerita Sudamala.

Pada relief digambarkan Bima yang perkasa tengah mengangkat raksasa Kalajaya dengan satu tangan. Kalajaya yang tidak berdaya digambarkan tengah ditarik ususnya hingga terburai. Candrasengkala (kronogram) yang dimuat di bagian atas panil relief berbunyi “padamel rikang buku[r] tirta sunya” atau 1361 Saka atau 1439 M.

Dalam figur lain Bima terkesan lebih tenang dibandingkan pada relief pertempuran Kalajaya, di mana Werkudara (Bima) digambarkan dalam posisi berhadapan dengan sesosok dewa yang berpakaian mewah dan dilingkupi cahaya kedewataan.

Keduanya secara estetik digambarkan menaiki naga berkepala dua sisi, sedangkan di sekitarnya dilingkupi oleh bentuk naga berposisi mirip tapal kuda yang disebut sebagai kala-mrga. Relief itu kemudian dikenal sebagai relief Bima Bungkus.

Murid Sempurna dan Puncak Spiritual

Menurut Hariani Santiko dalam “Bhima dan Toya Pawitra dalam Cerita Dewa Ruci” (2017), inti dari ajaran pemujaan terhadap Bima bersumber dari ajaran Saiwasiddhanta yang mulai berkembang di Jawa sejak era Raja Sindok (abad ke-10 M).

Inti ajaran Hindu aliran Siwa di Jawa dapat ditelusuri melalui naskah berjudul Tutur Bhuwanakosa. Menurut naskah tersebut, aliran Saiwasiddhanta menekankan pembebasan terhadap diri hingga mencapai “tanpa rupa, tanpa bau, tanpa suara, tak teraba, tidak terkena sakit, tak terpikirkan, tanpa awal, tanpa pertengahan, dan tanpa akhir.”

Capaian terakhir ini hakikatnya adalah penyatuan diri pada Sang Parameshwara, yaitu Dewa Siwa. Untuk mencapainya, diperlakukan berbagai upaya keras yang diajarkan oleh Dewa Siwa sebagai guru. Bima yang dianggap sebagai murid ulung dari Siwa, merupakan contoh bagi pelaku jalan Saiwasiddhanta untuk mencapai pembebasan spiritual itu. Dengan demikian, memuja Bima secara sederhana adalah mengakui penyatuannya dengan jati Sang Mahadewa, Batara Guru (Siwa).

Dalam penjabaran yang lebih detail, terdapat satu naskah yang menggambarkan keunggulan Bima sebagai murid Batara Guru. Naskah itu pernah dipublikasikan oleh Aditia Gunawan dalam tesisnya yang berjudul Bhīma Svarga: Teks Jawa Kuna Abad ke-15 dan Penurunan Naskahnya (2019).

Gunawan menyoroti keberadaan naskah Bhimaswarga yang berisi percakapan antara Bima dengan Batara Guru, di mana konteks semacam ini tidak dijumpai di daerah yang beretnis Jawa (yang biasanya menggambarkan adegan ini dalam bentuk puisi), melainkan justru di daerah Sunda.

Bhimaswarga, prosa yang beraksara Sunda Kuno dan berbahasa Jawa Kuno ini mengungkapkan hakikat dari berbagai macam hal, mulai dari hal sederhana seperti aksara sampai dengan yang abstrak seperti kesejatian dari mantra dan bahkan nama-nama Tuhan. Dalam naskah tersebut, uniknya penceritaannya seperti guru yang tengah menguji muridnya secara lisan, sehingga kadang kala antara sang murid dan guru terjadi perdebatan yang sengit.

Di luar konteks Bhimaswarga, Gunawan (2019) juga menceritakan soal bagaimana pengaruh kultus terhadap Bima ini terus berlanjut sampai sekarang di Tanah Sunda. Salah satu contoh kasus yang diberikan Gunawan adalah kepercayaan orang Baduy mengenai Bhatara Bhima, anak kedua Pandawa ini diceritakan sebagai sosok penghubung doa orang Baduy dengan alam para dewata.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id