tirto.id - Di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, risiko kelangkaan pasokan dan fluktuasi harga minyak dunia akan menjadi bom waktu yang mengancam ketahanan energi Indonesia.

Di sisi lain, emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan pembakaran bahan bakar minyak masih menjadi kontributor terbesar kedua setelah kategori batubara.

Penggunaan bahan bakar minyak tersebut didominasi oleh sektor transportasi. Padahal, agenda Paris Agreement 2015 mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah signifikan dalam membatasi emisi GRK.

Atas kesepakatan di Paris Agreement, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri untuk mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Dengan demikian, untuk mencapai target NZE, diperlukan pergeseran dari energi berbasis fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Peralihan energi ini tidak hanya menawarkan keberlanjutan jangka panjang, namun juga meningkatkan ketahanan energi.

Sejalan dengan upaya transisi energi, Kementerian ESDM bersama International Energy Agency telah menyusun peta pengembangan berbagai sumber energi hingga 2060. Salah satu opsi transisi yang menjadi fokus adalah pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN).

Dalam status quo, selama ini, pemanfaatan BBN dilaksanakan melalui program pencampuran BBN terhadap BBM yang sudah dimulai sejak tahun 2008.

Skema pencampuran ini diatur dalam Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor BBM sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional.

Adanya pengurangan impor BBM dapat dibuktikan dengan implementasi pencampuran BBN, dengan komposisi sebesar 20 persen (disebut B20) pada 2019.

Menurut laporan Kementerian ESDM, pencampuran BBN sebanyak 20 persen telah mengurangi impor solar bulanan hingga 45 persen.

Di sisi lain, pelaksanaan program pencampuran ini juga menghasilkan penghematan devisa yang cukup signifikan. Misalnya, program B30 berhasil menghemat devisa sebesar Rp63,4 triliun pada 2020.

Yang terbaru, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024, pelaksanaan pencampuran BBN terhadap BBM telah mencapai komposisi 40 persen BBN dan 60 persen BBM, yaitu Biodiesel 40 (B40).

Dengan inisiasi ini, pemerintah menargetkan pelaksanaan Biodiesel 50 (B50) pada 2026.

Di satu sisi, ini merupakan pencapaian, namun di sisi lain pencampuran BBN berpotensi menimbulkan beberapa masalah di berbagai sektor, khususnya pangan dan lingkungan. Sebab, BBN yang dimanfaatkan dalam pencampuran, basisnya adalah minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang juga berperan penting dalam bahan baku pangan.

Semakin tinggi permintaan terhadap CPO untuk memenuhi kebutuhan pencampuran BBM dan BBN, maka semakin tinggi pula potensi kenaikan harga CPO di pasaran. Salah satunya akan berakibat pada kenaikan harga produk turunan CPO, misalnya minyak goreng.

Hal ini ditegaskan dalam studi berjudul “Environmental Impacts and the Food vs. Fuel Debate: A Critical Review of Palm Oil as Biodiesel” yang terbit di GCB Bioenergy pada 2025. Perdebatan food versus fuel (pangan versus bahan bakar) menekankan bagaimana persaingan lahan dan sumber daya antara produksi biodiesel dan budidaya pangan memengaruhi ketahanan pangan global, khususnya di negara-negara berkembang.

Demi menjaga stabilitas harga, diperlukan peningkatan produksi CPO agar pasokannya terjamin.

Namun, langkah tersebut berisiko memicu deforestasi. Dari hasil proyeksi yang dilakukan dalam laporan berjudul “Risiko Kebijakan Biodiesel dari Sudut Pandang Indikator Makroekonomi dan Lingkungan” yang diterbitkan oleh LPEM FEB UI pada 2020, ada risiko ekspansi lahan seluas lebih dari sembilan juta hektar jika kebijakan B50 diimplementasikan.

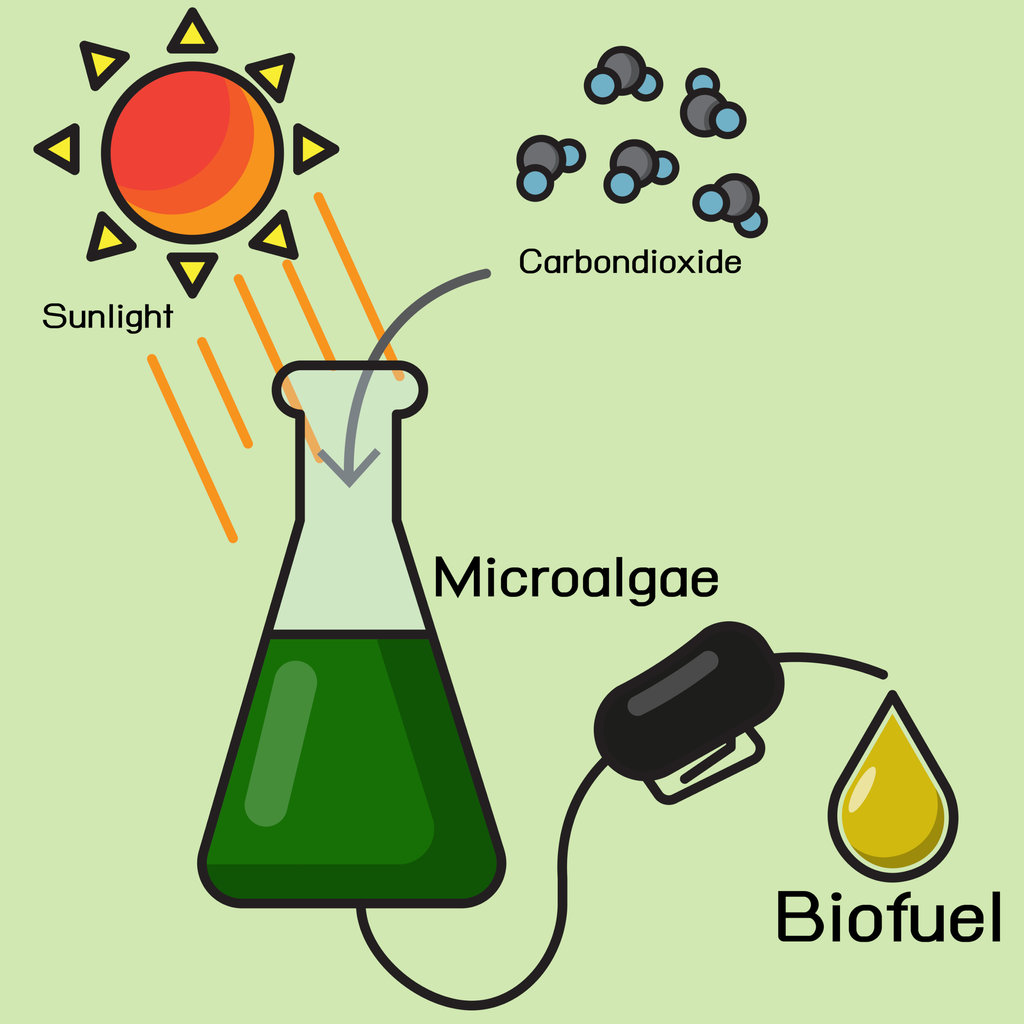

Karena itu, program pencampuran BBN perlu dievaluasi dengan strategi yang lebih tepat. Salah satunya adalah diversifikasi sumber BBN. Mikroalga dapat menjadi pilihan alternatif tersebut karena diakui secara internasional memiliki prospek dan manfaat besar sebagai BBN.

Peran Mikroalga sebagai Energi Alternatif

Mikroalga memiliki produktivitas minyak yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelapa sawit. Fakta ini didukung oleh buku berjudul Mikroalga: Kultivasi, Pemanenan, Ekstraksi, dan Konversi Energi (2019) yang ditulis oleh Arief Budiman dan kolega.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa mikroalga dengan kandungan minyak 30 persen dapat menghasilkan sekitar 58.700 liter minyak per hektare, sedangkan mikroalga dengan kandungan minyak 70 persen dapat mencapai 136.900 liter per hektare. Sebagai perbandingan, kelapa sawit hanya mampu menghasilkan sekitar 5.950 liter minyak per hektare.

Selain itu, mikroalga hanya memerlukan 10–14 hari untuk diproduksi, jauh lebih cepat dibanding kelapa sawit yang baru bisa dipanen optimal setelah 3–4 tahun.

Namun, terdapat tantangan dalam produksi biodiesel mikroalga. Salah satunya adalah biaya yang tinggi, yakni $1,34–$2,94 per liter, dibanding biodiesel sawit $0,5–$0,7 per liter.

Biaya tinggi ini dipicu kebutuhan infrastruktur budidaya berteknologi canggih, seperti fotobioreaktor dan sistem panen efisien. Oleh karena itu, pengembangan skala besar memerlukan investasi besar pada tahap awal produksi untuk menekan biayanya di kemudian hari.

Potensi Mikroalga dalam Perwujudan NZE

Penggunaan CPO sebagai BBN telah memicu deforestasi dalam skala besar. Sejak 2000, Indonesia telah kehilangan sekitar 13 persen luas hutan tropis untuk perkebunan kelapa sawit, sebagaimana dikutip dari Journal of Environmental Economics and Management (2021).

Dampaknya sangat luas, hilangnya keanekaragaman hayati, percepatan perubahan iklim, dan degradasi tanah yang merugikan lingkungan maupun masyarakat lokal.

Sebaliknya, pemanfaatan mikroalga menawarkan prospek yang lebih berkelanjutan. Budidayanya tidak memerlukan pembukaan lahan hutan sehingga risiko deforestasi dapat ditekan. Mikroalga justru mampu menyerap karbon dioksida secara efektif selama proses kultivasi, pemanenan, dan ekstraksi.

Di sisi lain, studi yang terbit di jurnal Microorganisms (2024) menyatakan bahwa keunggulan lain dalam budidaya mikroalga ialah dapat menggunakan air limbah. Manfaat positifnya dapat menghindari persaingan dengan pasokan air bersih, sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya air.

Dengan kapasitas serap karbon dioksida yang tinggi, mikroalga berpotensi menjadi solusi untuk menekan konsentrasi GRK di atmosfer.

Prospek ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement 2015, yang menargetkan pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2°C, dengan upaya lebih lanjut untuk menahannya hingga 1,5°C.

Dengan memanfaatkan potensi mikroalga, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada CPO yang rawan memicu deforestasi, tetapi juga selangkah lebih dekat pada pencapaian target NZE pada 2060.

Penulis: D'ajeng Rahma Kartika

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id