tirto.id - Per 1 Agustus 2025 lalu, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Suwung tidak lagi menerima kiriman sampah organik. Sejak hari itu pula, jalanan di Kota Denpasar, Bali, dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan-tumpukan plastik hitam berisi sampah terlihat di mana-mana, mulai dari trotoar, depan rumah warga, halaman warung makan, hingga gang-gang.

Para pemungut sampah di Kota Denpasar pun rupanya ikut kebingungan. Pasalnya, semua Tempat Penampungan Sampah (TPS) terdekat menolak sampah organik, persis seperti kebijakan yang diterapkan di TPA Suwung.

Puncaknya, sebanyak 18 motor cikar berisi tumpukan sampah berbau busuk diparkirkan di depan Kantor Gubernur Bali, Senin (4/8/2025).

Widana, seorang pengangkut sampah, bercerita bahwa depo atau TPS telah menghentikan penerimaan sampah organik dari tingkat rumah tangga. Dua TPS yang menolak di antaranya TPS Yangbatu dan TPS Kreneng. Dia menginginkan solusi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengenai masalah pembuangan sampah organik ini.

“Kami membuang sampah di Depo Yangbatu. Disuruh memilah plastik saja, sampah yang lain dibawa ke mana?” tanya Widana di depan Kantor Gubernur Bali, Senin (4/8/2025).

Kisah yang sama dituturkan oleh Petugas Pengangkut Sampah Swakelola Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, bernama Wayan Sukamerta. Dia menegaskan bahwa kedatangan para pengangkut sampah ke depan Kantor Gubernur Bali adalah untuk mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali tersebut.

“Sampah organiknya dibuang ke mana? Akan saya bawa ke mana? Sedangkan, kita di Bali penuh dengan sampah bunga, daun, canang, dan sampah rumah dapur. Itu yang enggak bisa dibuang [di TPA Suwung]. Itu enggak ada solusi. Kami butuh solusi, ke mana kami arahkan ini sampah-sampah organiknya?” keluh Sukamerta di lokasi yang sama.

Para pengangkut sampah swakelola memang telah siap memilah sampah-sampah yang akan diangkut ke TPA Suwung. Namun, Sukamerta merasa kecewa sampah-sampah tersebut akan disatukan kembali dan diproses bersama-sama ketika berada di TPA. Oleh sebab itu, proses pemilahan yang sudah dia lakukan menjadi sia-sia.

Dia juga membandingkan beda perlakuan terhadap pengangkut sampah yang menggunakan motor cikar dan truk-truk besar. Menurutnya, truk-truk besar kerap mengangkut sampah yang tidak terpilah ke TPA Suwung, sementara pengangkut yang menggunakan motor cikar harus memilah.

Cerita lainnya datang ketika kontributor Tirto bertandang ke Kabupaten Badung, salah satu wilayah yang juga membuang sampah ke TPA Suwung, Rabu (6/8/2025). Kala itu, di balik padatnya lalu lintas Kecamatan Kuta, tersembunyi sebuah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) di Desa Adat Seminyak. Rupanya, tidak hanya rumah tangga yang banyak menyumbang sampah ke sana, tetapi juga hotel, restoran, dan vila yang ada di destinasi pariwisata tersebut.

Ketua TPS3R Desa Adat Seminyak, Komang Rudhita Hartawan, bercerita bahwa sampah-sampah di wilayah itu sempat menumpuk di sepanjang jalan dan pesisir pantai saat larangan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung diberlakukan.

“Kalau sampai TPA Suwung ditutup, pariwisata Bali saya kira akan bangkrut. Kalau TPA Suwung sampai ditutup, kita kewalahan. Tidak semua sampah organik bisa kita olah. Sebagian memang bisa kita olah untuk pupuk, sebagian menjadi residu. Ranting yang besar-besar, apalagi nanti kalau ada pihak hotel melakukan pembersihan kebun dan warga-warga yang habis renovasi, perlengkapan kayunya dibuang ke mana?” ungkap Rudhita kepada kontributor Tirto, Rabu (6/8/2025).

TPS3R Desa Adat Seminyak sendiri melayani sekitar 1.800 pelanggan yang melingkupi hotel, vila, restoran, dan rumah-rumah warga. Dari 22 truk sampah yang ia miliki, sekira 7 sampai 9 truk mengangkut residu. Sementara, truk-truk lain mengangkut sampah yang dapat diolah di TPS3R Desa Adat Seminyak.

Komposisi sampah di Desa Adat Seminyak sendiri adalah 60 persen sampah organik dan 40 persen sampah anorganik.

“Mana mungkin hotel bisa melakukan pengolahan sendiri. Kadang-kadang, ada pemangkasan, trimming kebun, dahan yang besar. Mau dibawa ke mana? Ya, bagus itu melakukan pemilahan, tetapi bertahap. Jangan langsung cut begitu saja. Pemerintah punya tanggung jawab untuk mengolah TPA, artinya kami [TPS3R] membantu untuk melakukan pengangkutan sampah warga yang tidak terlayani oleh pemerintah,” terangnya.

Rudhita menyarankan agar TPA Suwung beralih fungsi menjadi pengolahan sampah residu, baik organik maupun anorganik. Dia memprediksi bahwa sampah akan berserakan dan kembali terjadi pembuangan sampah liar apabila TPA Suwung sepenuhnya ditutup tanpa adanya solusi yang memadai.

Sanksi Pidana Jadi Pelecut Pemprov Bali

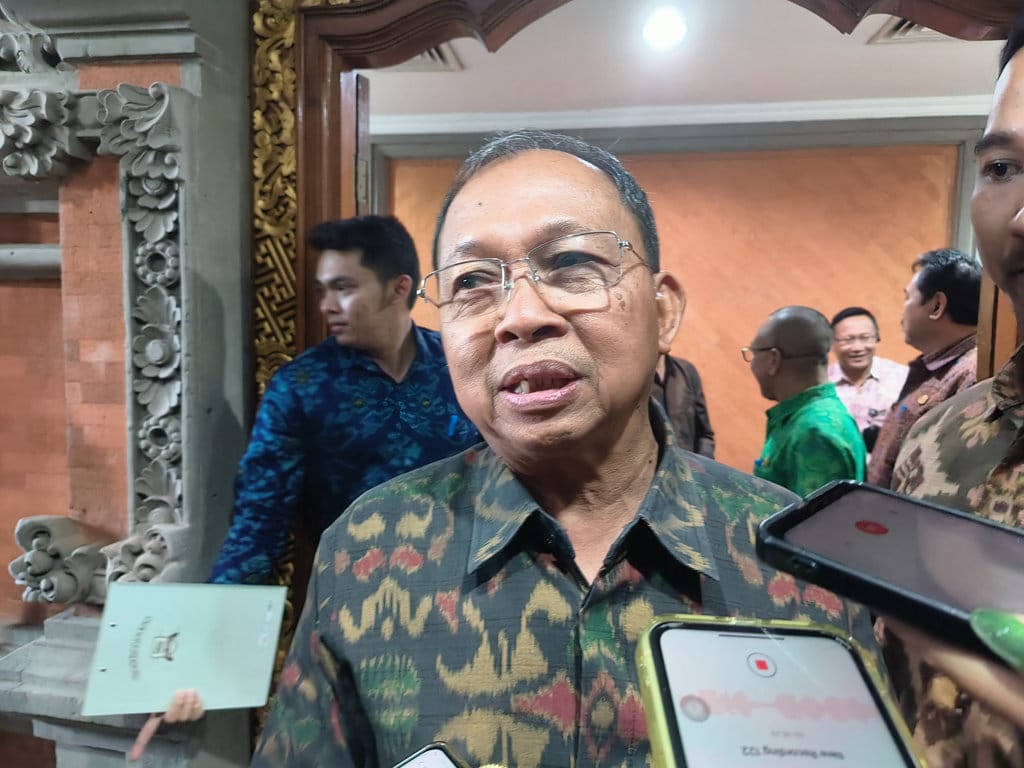

Baru-baru ini, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan bahwa Pemprov Bali terancam sanksi pidana dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH) apabila tidak menutup secara permanen TPA Regional Suwung pada akhir 2025. Oleh sebab itulah, Pemprov Bali mengambil kebijakan untuk membatasi kiriman sampah ke TPA tersebut hingga nantinya ditutup total.

“Jujur saja, tempo hari sudah mau diproses hukum pidana. Kepala DKLH Provinsi Bali dan Kepala UPTD TPA Suwung mau dijadikan tersangka,” ungkap Koster kepada wartawan setelah Rapat Paripurna di Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (6/8/2025).

Kementerian LH sebelumnya mengeluarkan Keputusan Menteri LH Nomor 921 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Sarbagita Suwung tertanggal 23 Mei 2025.

Dalam Keputusan Menteri LH tersebut, pengelolaan sampah dengan sistem open dumping harus dihentikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterbitkannya surat itu. Selain itu, Provinsi Bali wajib mengikuti tahapan dan proses yang tertuang dalam Dokumen Rencana Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Open Dumping.

"Menteri LH sudah tidak memperbolehkan lagi ada TPA. Yang lama harus ditutup, membangun baru tidak boleh. Jadi, sudah tepat kami melakukan pengolahan sampah berbasis sumber, dipilah di rumah tangga," ucap Koster.

Persiapan Jelang Penutupan TPA Suwung

Permasalahan TPA Suwung sebenarnya sudah mengakar lama. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, keberadaan TPA Suwung melanggar Pasal 44 dan Pasal 45 mengenai penutupan tempat pemrosesan akhir sampah bersistem open dumping.

TPA Suwung kemudian menjadi target observasi Kementerian LH dan naik ke tingkat penyelidikan. TPA yang eksis sejak 1984 itu dijatuhi sanksi administrasi karena masih menggunakan sistem open dumping dengan tinggi timbulan sampah mencapai 35 meter dan luas 32,46 hektare. Kondisi ini tidak hanya melanggar hukum, tapi juga berefek jangka panjang terhadap kesehatan warga di sekitar TPA.

“Persentase sampah organik, terutama di wilayah Denpasar, itu sampai 65 persen. Bahkan, pada saat upacara adat itu sampai 90 persen. Semua itu dibawa ke TPA. Dalam waktu 1 tahun, dalam panas yang tinggi dan kondisi tertumpuk, jadilah leachate [air lindi] yang tinggi sekali chemical oxygen demand (COD) dan biological oxygen demand (BOD)-nya,” terang Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Ni Luh Kartini, kepada kontributor Tirto, Rabu (6/8/2025).

Merespons hal itu, Gubernur Koster lantas menerbitkan beberapa kebijakan penanganan sampah secara bertahap. Pertama, Koster menerbitkan larangan penggunaan dan peredaran beberapa jenis produk berbahan plastik, seperti kantong plastik, sedotan, dan styreofoam.

Namun, langkah tersebut belum mampu mengurangi timbulan sampah di TPA Suwung secara signifikan.

Kebijakan yang selanjutnya dikeluarkan adalah menutup TPA Suwung setiap Rabu dan kemudian melarang pembuangan sampah organik ke tempat tersebut.

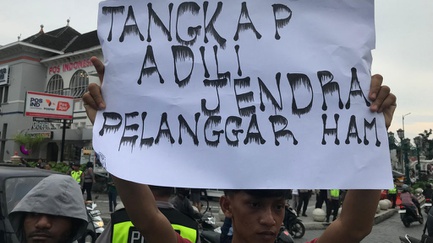

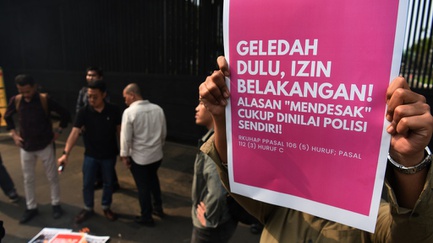

Kebijakan terakhir rupanya menuai resistensi dari pengangkut sampah swakelola dan beberapa kelompok masyarakat. Mereka mengaku kaget dengan kebijakan tersebut. Reaksi itu sebenarnya cukup wajar karena kondisi TPST dan TPS3R di Provinsi Bali memang masih berbenah, bahkan beberapa masih mangkrak.

Namun, Kartini menilai kebijakan Gubernur Koster itu merupakan momentum untuk bersiap dengan penutupan TPA Suwung.

“Perubahannya di sini adalah mewajibkan masing-masing rumah tangga untuk memilah, menyelesaikan sampah organik di rumah tangga. Kalau mereka tidak mampu menyelesaikan di rumahnya, itu menjadi tanggung jawab kabupaten, kota, atau desa. Mungkin satu desa bisa bekerja sama dengan desa lain membuat rumah kompos dan rumah pupuk organik,” jelasnya.

Upaya menangani sampah di sumber dapat dilakukan dengan cara komposter untuk sampah organik basah dan teba modern untuk sampah organik kering. Menurut Kartini, cara-cara tersebut tidak memerlukan biaya yang terlalu besar dan dapat dibuat sendiri.

Untuk komposter, hal yang paling penting adalah setiap rumah tangga memiliki penampung air dan tempat menaruh sampah.

Kartini mencontohkan pembuatan komposter dengan dua ember yang ditumpuk, lalu dilubangi pada bagian bawahnya untuk meletakkan keran. Di dalam komposter tersebut, nantinya akan dimasukkan sampah-sampah yang mudah mengundang lalat dan mudah busuk, seperti sisa makanan dari dapur dan dedaunan kering.

“Teba dapat dengan membuat lubang-lubang atau dengan langsung menggunakannya pada lahan pertanian. Dari lahan, bisa diambil titik dari daun yang paling jauh. Itu bisa dibuat lubang untuk mengubah sampah menjadi pupuk. Jadi, banyak yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sampah,” ungkapnya.

Apabila tidak memungkinkan secara individual, beberapa rumah tangga dalam suatu wilayah dapat bekerja sama untuk membuat teba modern dengan output berupa kompos dan pupuk organik. Menurut Kartini, pengolahan sampah secara kolaboratif seperti itu dapat pula menjadi ladang bisnis yang baru.

Dengan selesainya pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga atau desa, Kartini yakin sampah yang tersisa kemudian hanyalah anorganik dan residu. Sampah anorganik dapat diberikan kepada bank sampah atau tempat pengumpulan sampah untuk dijual kepada offtaker.

Apabila sebuah desa memiliki TPS3R atau TPST, maka sampah anorganik juga dapat diangkut ke tempat tersebut.

“Sampah anorganik, selain yang bisa menjadi uang, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ada beberapa juga yang dilarang, seperti kresek, sedotan, dan styrofoam. Diharapkan juga masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai sehingga mengurangi residu,” kata Kartini.

Sementara itu, peneliti dari Centre for Remote Sensing and Ocean Sciences (CReSOS) sekaligus akademisi Universitas Udayana (Unud), I Gede Hendrawan, menilai kebijakan yang diambil Pemprov Bali untuk membatasi sampah yang masuk ke TPA Suwung sudah tepat, serta sesuai dengan konsep zero waste to landfill (mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA).

Namun, masalah yang muncul kemudian menunjukkan bahwa infrastruktur dan sistem di tingkat TPS3R atau TPST sebenarnya masih belum siap. Kapasitas rumah tangga untuk melakukan pengolahan sampah secara mendiri pun masih perlu ditingkatkan lagi.

Hendrawan mengamati bahwa hingga awal masa penerapan kebijakan pelarangan sampah organik masuk ke TPA Suwung, sebagian besar TPS3R dan TPST di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) masih belum siap mengolah sampah organik. Padahal, empat wilayah tersebut menyumbang kurang lebih 70 persen timbulan sampah di Bali.

“Akibatnya, terjadi bottle neck pelayanan. Sampah menumpuk di jalan atau tidak terangkut karena TPS3R atau TPST belum mampu menyerap seluruh sampah organik. Hal ini menimbulkan risiko kebocoran sampah ke lingkungan yang justru berpotensi menimbulkan pencemaran baru,” kata Hendrawan kepada kontributor Tirto, Kamis (7/8/2025).

Resistensi masyarakat terhadap pelarangan sampah organik, menurut Hendrawan, harus dihadapi dengan transisi kebijakan yang humanis dan terencana. Pendekatan tersebut memastikan partisipasi masyarakat meningkat dan sistem pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan. Pelarangan pembuangan sampah tersebut harus dilakukan secara bertahap (gradual transition) agar masyarakat punya waktu untuk beradaptasi.

“Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan teknis bagi rumah tangga, desa adat, dan komunitas yang mengelola sampah secara mandiri, misalnya melalui bank sampah dan komposting. Lalu, penegakan hukum dilakukan bertahap dari sosialisasi, teguran, hingga sanksi administratif bagi pelanggaran berulang,” jelasnya.

Saat ini, menurut Hendrawan, prioritas utama yang harus digalakkan pemerintah adalah mempercepat pembangunan TPS3R atau TPST di setiap desa atau kelurahan dengan fasilitas memadai, SDM terlatih, dan dukungan pendanaan yang cukup.

TPS3R dan TPST tersebut harus berjalan dengan baik untuk menangani sampah organik dan anorganik yang memiliki nilai ekonomi sehingga tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menciptakan manfaat finansial bagi masyarakat.

“Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta perlu diperkuat untuk mendukung pemrosesan cepat sampah organik, misalnya melalui teknologi komposting skala besar atau pemanfaatan pakan maggot, agar alur pengelolaan sampah menjadi lebih efisien,” tambah Hendrawan.

Ke Mana Sampah akan Dibawa?

Satu hal yang masih menjadi pertanyaan dalam benak masyarakat adalah tujuan akhir dari sampah-sampah residu setelah TPA Suwung ditutup permanen. Masyarakat Bali khawatir sampah-sampah itu akan kembali menggunung di tepi jalan, lalu masuk ke sungai atau menyumbat gorong-gorong.

Ketidaksiapan TPST dan TPS3R juga menjadi sorotan pada periode peralihan dari pembuangan di TPA Suwung ke kebijakan pengolahan dari sumber. TPST dan TPS3R tentu harus mulai dibenahi dari sekarang.

Menurut Kartini, pembenahan tersebut diperlukan agar nantinya sebuah desa dapat membawa sampah anorganik ke tempat tersebut, sementara Pemprov Bali mencari solusi terkait pengolahan sampah residu.

“Sekarang, yang tidak terangkut itu karena masih tercampur. Padahal, kemarin itu TPA masih memberi toleransi maksimal campuran sampah organik 30 persen. Sekarang, mungkin sudah harus 100 persen [tanpa campuran sampah organik]. Ini betul-betul harus diawasi dari kepala desa, bendesa adat, dan kelian banjar karena paling berhubungan dengan masing-masing KK di desa itu,” jelas Kartini.

Menurut Kartini, intervensi dari pemerintah desa diperlukan agar sampah benar-benar terpisah antara organik, anorganik, dan residu. Apabila tidak memungkinkan untuk pengolahan di tingkat rumah tangga, lembaga desa dapat menetapkan suatu tempat yang dapat digunakan untuk mengolah sampah-sampah tersebut.

“Kalau ada teba modern, leachate-nya akan tercampur dengan tanah, jadi ada mikroorganisme dan cacing yang dapat memakan. Misalnya, swakelola mempunyai lahan 10–12 are, mereka bisa membuat pupuk organik. Dengan mesin pemotong, starter kompos, diaduk. Kami [akademisi] siap mendampingi untuk teknologinya,” ungkapnya.

Dalam skema TPA Suwung ditutup, tanggung jawab penyelesaian sampah organik akan berada di sumber, seperti desa dan pasar. Sementara itu, sampah anorganik akan diberikan atau dijual kepada offtaker. Lalu, sampah residu dan anorganik yang tidak bernilai jual menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola.

Kartini mengungkap, Pemprov Bali sedang mengkaji opsi-opsi lainnya, seperti waste to energy dan penggunaan insenerator.

“Insenerator harus bebas dioksin, jadi pembakarannya di atas 1000 [derajat Celcius] biasanya. Ini biayanya mahal, sampai bisa terus konstan suhunya di atas 1000 itu berapa kita butuh energi? Tipikal sampah, kalau tercampur membutuhkan energi yang banyak. Selain itu, walaupun nantinya insenerator sudah memenuhi semua kaidah-kaidah, itu ada potensi kebocoran dioksin,” imbuh Kartini.

Sementara itu, Hendrawan mengatakan keberhasilan pengelolaan sampah di Bali akan bertumpu pada tiga pilar apabila TPA Suwung nantinya ditutup pada akhir 2025. Pertama, transisi kebijakan yang matang dengan penutupan TPA secara bertahap dengan target pengurangan residu yang terukur dan penyusunan roadmap pengelolaan sampah yang jelas.

“Pilar kedua adalah penguatan infrastruktur dan teknologi, yang mencakup penyediaan fasilitas lengkap di TPS3R dan TPST, seperti pengolahan sampah organik, mesin pencacah, komposter, dan lain-lain, disertai penerapan sistem logistik sampah terpilah dengan jadwal angkut yang jelas dan terkoordinasi,” terangnya.

Terakhir, Hendrawan mengatakan diperlukan pilar pemberdayaan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Masyarakat wajib mulai memilah sampah di sumber, disertai dengan edukasi dan monitoring yang konsisten.

Penulis: Sandra Gisela

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id