tirto.id - Di punggung bukit Homesh, Tepi Barat, yang telah direnggut oleh Israel dari Palestina, anak-anak Yahudi berlarian menyelinap di antara bekas permukiman Yahudi yang dibongkar. Wajah mereka berseri-seri seperti musim semi yang tak tahu diri.

Sebuah taman kanak-kanak diresmikan di Homesh, 1 September 2025 lalu, demi mengusung tahun ajaran baru. Ini adalah bangunan pertama sejak 20 tahun silam, menyusul penarikan Ariel Sharon dari Gaza pada 2005, yang menyebabkan ribuan orang Yahudi Israel terusir dari huniannya di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Sebagaimana laporanThe Times of Israel, peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Israel melegitimasi kembali permukiman yang telah lama dianggap ilegal oleh komunitas internasional. Anak-anak Yahudi di sana bermain di bawah langit biru Samaria yang penuh noda kelabu, menggambar rumah dan bintang Daud, seolah tanah di bawah pijakan kakinya adalah penebusan janji masa silam.

"Anak-anak yang akan memulai hari mereka di sini dengan tawa dan nyanyian adalah jawaban sejati bagi siapa pun yang berpikir permukiman-permukiman itu akan dibongkar," kata Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel.

Namun, keceriaan itu bagai nyanyian sumbang di tengah simfoni duka. Di suasana sebaliknya, anak-anak Palestina di Kota Jabalia, Gaza Utara, bersembunyi di balik puing-puing sekolah Halimah al-Saadiyah yang dibombardir, dikejar dentuman bom, dan dibayangi terus-menerus oleh rudal Israel. Tubuh mereka yang kecil gemetar melihat teror yang mengekor di belakangnya, setiap waktu.

Tawa anak-anak Yahudi di Homesh bukan hanya kontras, melainkan luka yang sengaja dibuka dan belum sama sekali kering. Di sana, kehidupan tumbuh seperti bunga liar di celah bebatuan, tak peduli pada retakan yang menganga di seberang tembok.

Homesh dan Gaza bagai air dan api. Di satu sisi, anak-anak menulis masa depan dengan krayon dan harapan. Di sisi lain, mereka menggambar kematian dengan darah dan serpihan beton. Dunia ini, rupanya, masih belum tahu cara mencintai anak-anak dengan adil.

Tanah-tanah Palestina Dikeruk Israel

Laiknya sakramen politik, tawa anak-anak Yahudi disulap menjadi tanda kepemilikan. Taman kanak-kanak di Homesh dibingkai sebagai penegasan kedaulatan di tanah sengketa. Ini adalah bentuk merongrong kesadaran, mengonstruksi fakta baru di atas peta yang sama sekali tidak netral.

Bukan cuma itu, Smotrich lewat rencana proyek E1 justru semakin “mengubur” harapan Palestina. Dia telah menyetujui lebih dari 3.000 rumah baru akan dibangun di sepanjang Tepi Barat, wilayah yang sampai saat ini masih menjadi kedaulatan Palestina.

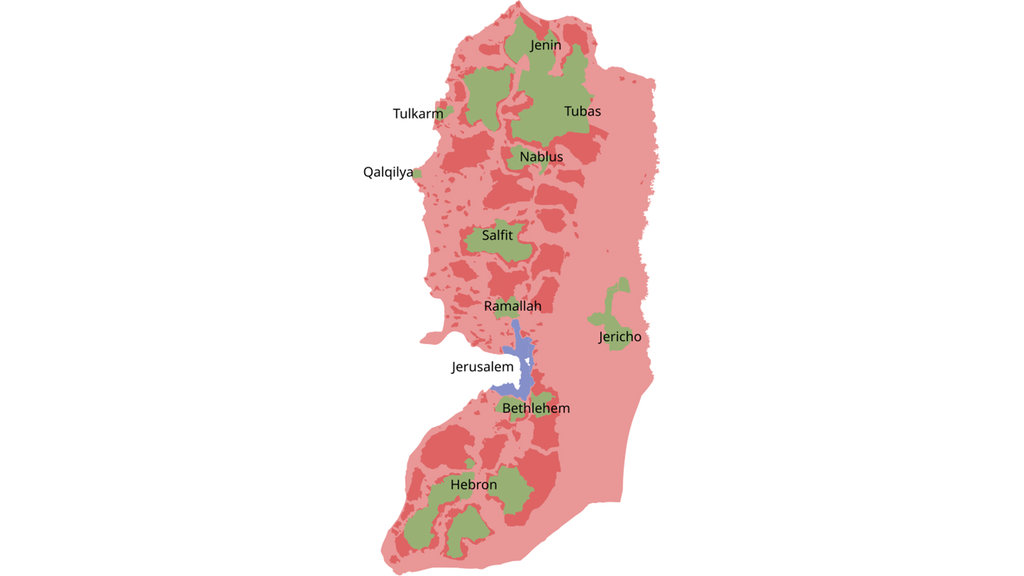

Kondisi Palestina kini tak lagi berwujud sebagai satu kesatuan teritorial, tetapi sebagai potongan titik-titik kecil yang “hanya bermargin” jalan, pos militer, dan permukiman; pemisahnya bukan laut, melainkan jalur darat yang dikontrol oleh Israel yang melakukan okupasi.

Lihat saja peta Palestina sejak 1947 yang ditampilkan dalam ceramah “Teach-In On Gaza”, 27 Oktober 2023. Wilayah Palestina kini tinggal puing-puing yang kian terkikis akibat kolonialisasi Israel.

Pencadangan lahan, rencana proyek E1, dan perluasan permukiman, dipahami oleh pengamat sebagai upaya sistematis untuk memutus kontinuitas kawasan (memecah mosaik geografi) serta menggerogoti kelayakan kemerdekaan Palestina menurut norma internasional.

Tahani Mustafa, seorang ahli Palestina-Israel dan anggota International Crisis Group (ICG) telah mewanti-wanti proyek E1 sebagai “garis merah”. Kepada Al Jazeera, dia berkata, “Tidak akan ada yang tersisa untuk diakui jika negara-negara ini [komunitas internasional] terus mengizinkan Israel untuk mencaplok Tepi Barat dan menghancurkan Gaza.”

Strategi fragmentasi wilayah adalah praktik geopolitik yang sistematis nan ekspansif: merajut koridor, membentuk enklave, membangun infrastruktur yang mengokohkan akses satu pihak sembari mengurung pihak lain hingga hanya tersisa kepingan demi kepingan.

Praktik pembangunan koridor militer dan jalan yang memotong kota-kota, serta penciptaan enklave menghasilkan peta Palestina terserak seperti manik-manik yang tercerai-berai. Dokumentasi lapangan menggambarkan, pembentukan koridor yang memisah-misahkan wilayah merupakan langkah yang berulang kali dijelaskan sebagai teknik mengonsolidasikan kontrol, menekan kohesi sosial-ekonomi, dan merekonstruksi realitas geografi demi tujuan politik jangka panjang.

Laporan yang dirangkum oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menyebut bahwa destruksi, pemindahan paksa, dan pembatasan akses terhadap sumber daya, merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai “constituting acts of genocide attributable to the State of Israel”. Itu berarti para pemimpin Israel, termasuk presiden, perdana menteri, dan mantan menteri pertahanan, telah sengaja terlibat menghasut kejahatan genosida.

Setelah Aneksasi dan Pendudukan, Mungkinkah Palestina “Kembali”?

Ketika “peta” makin terkikis dan enklave bagai kepingan kaca yang telah retak, pertanyaan tentang kemungkinan kembalinya Palestina sebagai entitas utuh bukan lagi sebuah teka-teki akademis. Ia adalah luka yang terus meradang.

Jaringan teritorial yang terpecah-pecah di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, tampak seperti kantong isolasi yang tinggal remah-remah jika dilihat dari peta. Di sisi lain, sekitar 600.000 lebih pemukim Israel tinggal di wilayah-wilayah yang diduduki tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pembagian wilayah praktis kian mustahil dilaksanakan secara adil.

Ilan Pape dalam Ten Myths About Israel (2017) menegaskan bahwa realitas pendudukan, praktik aneksasi de facto, dan pembangunan permukiman, telah sedemikian mengubah lanskap peta. Kondisi itu membikin ide kembalinya kedaulatan teritorial Palestina makin muskil terwujud.

Itu seperti membiarkan mitos dan ilusi status quo mengerik aspek humanisme. Skenario kembalinya dua negara yang bersengketa menjadi hampir tidak mungkin diwujudkan. Tanpa pembalikan nyata atas kekuasaan de jure, pewujudan dua negara hanya akan menjadi retorika yang memperpanjang penderitaan rakyat Palestina daripada mengentaskannya secara adil.

“Mitos yang sudah lazim ini biasanya disampaikan dengan nada positif yang mengklaim bahwa ada solusi untuk konflik Israel-Palestina dan solusi itu sudah di depan mata,” terang Ilan Pape meyakinkan. “Namun realitas kolonialisasi di sebagian besar Tepi Barat oleh Israel saat ini membuat two state solution menjadi sebuah visi yang mustahil.”

Sementara itu, krisis kemanusiaan dan kecaman internasional yang menggelora memajankan bahwa friksi Palestina-Israel bukan semata persoalan politik bilateral, tetapi juga pelanggaran berat HAM. Sejauh ini, pengungkapan jalan diplomasi di konferensi-konferensi internasional kerap dibarengi dengan kecaman terhadap aneksasi dan pendudukan. Tujuannya agar kekerasan dan praktik yang mengarah pada penderitaan massal segera dihentikan.

Jika peta hanyalah kertas, hukum hanyalah kata, dan perdamaian hanyalah janji tanpa tindakan, yang tersisa bagi rakyat Palestina tertindas hanyalah alibi.

Two State Solution: Bualan Tumpuan Kedaulatan

Prahara two state solution telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia, khususnya ketika Prabowo Subianto menekankan pentingnya penerapan ini guna mengakhiri konflik genosida Palestina.

Mula-mula, Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi di waktu yang bersamaan, berpesan agar menjamin keselamatan dan keamanan Israel.

"Hanya dengan cara itu (two state solution) kita bisa mendapatkan kedamaian yang sebenarnya, kebenaran tanpa kebencian dan kecurigaan .... Satu-satunya solusi adalah two state solution. Dua keturunan Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmonis," tutur Prabowo saat berpidato dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).

Secara sederhana, solusi dua negara adalah kerangka yang mengusulkan berdirinya dua negara merdeka, yakni Palestina dan Israel. Biasanya itu berusaha merujuk pada garis demarkasi sebelum Perang Enam Hari 1967. Solusi itu telah menjadi formula yang berakar pada upaya diplomatik sejak Perjanjian Oslo dan berbagai inisiatif PBB.

Namun sejumlah analis menegaskan, jika diparafkan tanpa syarat pemulihan hak dan pembongkaran struktur pendudukan yang menjerat kehidupan Palestina, rancangan politik two state solution berisiko menjadi mekanisme politik yang menormalisasi perampasan.

Bayangkan tetangga mengambil separuh rumah Anda. Lalu dengan enteng menyodorkan perjanjian bahwa Anda boleh tinggal di ruang tersisa asalkan setuju untuk tidak membongkar pintu yang mereka dirikan sebagai sekat. Itu bukan tawaran damai, itu penyerahan yang dibingkai sebagai solusi.

Itu senada dengan kritik keras llan Pape, “Paling banter, yang paling bisa diharapkan adalah Bantustan (enklave) Palestina.”

Analisis ini menunjukkan, fragmentasi wilayah (pemaksaan enklave) bertautan dengan rancunya kebijakan anomali two state solution. Kebijakan politik semacam itu akan menciptakan negara Palestina tanpa kedaulatan yang semestinya, terbagi menjadi beberapa kanton, tanpa sarana untuk melindungi atau mempertahankan dirinya secara independen dari Israel.

Jangankan mengakui Palestina sebagai korban, Perdana Menteri Netanyahu, lewat akun resmi X @IsraeliPM, bahkan menegaskan bulat-bulat, “Tidak akan ada negara Palestina.”

Pernyataan itu ia tegaskan ulang melalui pernyataannya dalam wawancara dengan media sekaliber Washington Post pada 28 September 2025: "Negara Palestina tidak akan didirikan. Tempat ini milik kita."

Pihak Israel memang sejak awal tak mendukung penerapan two state solution. Maka itu, dapatkah terbayang bahwa two state solution merupakan solusi semu dan keberpihakan yang ambigu?

"Mengulang-ulang mantra solusi dua negara membuat para pembuat kebijakan menghindari berhadapan dengan realitas bahwa pembagian (wilayah) tidak dapat dicapai dalam kasus Israel dan Palestina, dan tidak sah sebagai sebuah pengaturan yang sejak awal dipaksakan terhadap warga Palestina tanpa persetujuan mereka pada 1947," kata Tareq Baconi, penulis buku Hamas Contained, dalam opini yang dipublikasikan The New York Times, 1 April 2024.

Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id