tirto.id - Praktik kohabitasi atau dalam istilah populer masyarakat dikenal sebagai kumpul kebo semakin menjadi perhatian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya angka pasangan yang memilih untuk tinggal bersama tanpa status perkawinan resmi menimbulkan kekhawatiran, penelitian menyoroti bahwa praktik kohabitasi memiliki implikasi serius terhadap perempuan dan anak-anak, kelompok yang paling rentan dalam struktur keluarga informal.

Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh The Conversation Indonesia, Yulinda Nurul Aini, Peneliti Ahli Muda di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan temuan menarik dari hasil analisisnya terhadap data Pendataan Keluarga 2021 (PK 2021) yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Berdasarkan data tersebut, ia menemukan bahwa sekitar 0,6 persen penduduk di Kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan praktik kohabitasi. Dari populasi pasangan kohabitasi yang tercatat, 1,9 persen diantaranya sedang hamil saat survei dilakukan, sementara 24,3 persen yang melakukan praktik ini ditemukan berusia di bawah 30 tahun. Tak hanya itu, sebagian besar (83,7 persen) memiliki tingkat pendidikan SMA atau lebih rendah, dengan 11,6 persen tidak memiliki pekerjaan dan 53,5 persen lainnya bekerja di sektor informal.

Lebih lanjut, berdasarkan data PK 21, pasangan yang menjalani kohabitasi juga cenderung menghadapi berbagai konflik dalam hubungan mereka. Sebanyak 69,1 persen pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62 persen mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26 persen lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam konteks Indonesia, studi berjudul “The Untold Story of Cohabitation: Marital Choice and Education Investment” mengungkap bahwa kohabitasi memang lebih banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya pernikahan yang kerap kali menjadi hambatan bagi pasangan untuk menikah secara resmi.

Temuan dalam studi tersebut mengungkap bahwa kohabitasi memiliki dampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak. Secara rata-rata, anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang tinggal bersama memiliki skor kognitif 0,288 deviasi standar lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari rumah tangga yang menikah. Angka ini mencerminkan kesenjangan signifikan dalam aspek perkembangan anak, yang berpotensi mempengaruhi pada hasil pendidikan dan masa depan anak.Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa rendahnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan menjadi masalah lain dari praktik kumpul kebo ini. Pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan resmi mengalokasikan 4,4 persen lebih sedikit dari pengeluarannya untuk pendidikan, jika dibandingkan dengan pasangan yang menikah.

Meski begitu, penelitian tersebut memberikan catatan bahwa praktik kohabitasi yang diamati di wilayah Indonesia timur memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa dampak yang ditimbulkan pada anak-anak di wilayah ini berbeda dengan yang terjadi di komunitas lain. Meski demikian, temuan ini diklaim tetap relevan untuk memahami praktik tinggal bersama dan konsekuensinya dalam konteks sosial yang berbeda.

Lalu, bagaimana regulasi atau aturan hukum yang mengatur praktik kohabitasi atau kumpul kebo di Indonesia?

Regulasi Soal Kumpul Kebo

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kohabitasi atau praktik kumpul kebo sendiri didefinisikan sebagai hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan. Artinya ini juga mencakup pasangan yang tinggal bersama dan berperilaku seperti suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum.

Sebagai informasi, KUHP baru ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan dalam KUHP versi baru ini baru akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan, atau mulai 2 Januari 2026 mendatang.

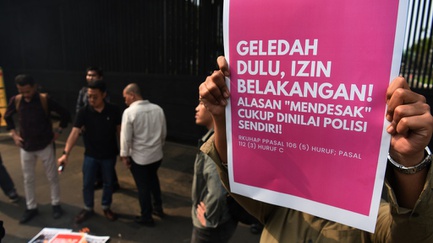

Praktik kohabitasi atau kumpul kebo sendiri diatur secara eksplisit dalam Pasal 411 dan 412. Pasal 411 mengatur soal tindak pidana perzinahan, sementara Pasal 412 mengatur pidana terhadap individu yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan yang sah. Dalam proses pembahasannya, pasal tersebut sempat memicu kontroversi karena dinilai menyangkut ranah privasi. Tak hanya itu, muncul pula kekhawatiran bahwa pasal ini berdampak negatif ke sektor pariwisata yang bergantung pada kunjungan wisatawan asing.

"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 412 ayat 1 aturan tersebut.

Pada 2024 lalu, pemerintah melalui pernyataan, Direktur Jenderal HAM, yang waktu itu dijabat oleh Dhahana Putra, menerangkan bahwa baik kohabitasi maupun perzinaan merupakan delik aduan terbatas. Maka dari itu, tindakan kohabitasi dan perzinaan sebagaimana diatur di dalam pasal 411 dan pasal 412 hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

“Pengaduan harus berasal dari suami, istri, orang tua, atau anak dari pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut, tanpa adanya pengaduan resmi dari pihak-pihak terkait tindakan tidak dapat diproses oleh aparat penegak hukum,” imbuh Dhahana, dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal HAM (29/7/2024).

Sementara itu, analis hukum Kemenkumham, Dinda Balqis, dalam artikel "Kajian atas Pasal Kohabitasi dalam KUHP" yang dilansir situs web Rechtsvinding BPHN, menjelaskan bahwa Pasal 412 ayat (1) di KUHP baru berisi delik formil. Artinya, delik dianggap terpenuhi saat tindakan yang dilarang sudah terlaksana, tanpa memperhatikan ada atau tidak akibatnya.

Maka, saat ada pria dan perempuan hidup bersama layaknya suami-istri tanpa ikatan perkawinan, pelaku kohabitasi (kumpul kebo) itu bisa dipidana tanpa menunggu ada akibat dari tindakannya. Orang atau pelaku kohabitasi yang dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) di KUHP Baru ini bisa pria atau perempuan yang sudah menikah maupun belum, salah satunya ataupun keduanya.

Definisi pelaku ini berbeda dengan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam KUHP lama. Sebab, di KUHP lama, tidak pidana perzinahan mensyaratkan salah satu atau kedua pelaku sudah terikat dalam pernikahan. Ketentuan di KUHP lama juga mensyaratkan adanya persetubuhan dalam tindak pidana perzinahan, sementara Pasal 412 ayat (1) di KUHP Baru tidak mengharuskan ada hal itu.

Lebih lanjut, Pasal 412 ayat (2) di KUHP baru menegaskan tindak pidana kohabitasi adalah delik aduan absolut. Maksudnya, tindak pidana ini bisa diproses oleh penegak hukum hanya jika diadukan oleh pihak tertentu yang merasa dirugikan. Di pasal 412 ayat (2) KUHP baru, disebutkan secara terang batasan pihak yang dapat mengadukan tindak pidana kohabitasi. Hanya ada pihak yang bisa melaporkan tindak pidana ini.

Pertama, pihak yang dapat mengadukan tindak pidana kohabitasi hanya suami/istri, apabila pelaku terikat dalam perkawinan. Kedua, jika pelaku tidak terikat dalam pernikahan, pihak yang memiliki hak untuk mengadukan tindakan pidana kohabitasi adalah orang tua atau anaknya. Maka itu, jika ada aduan tindak pidana kohabitasi dari pihak lain di luar 2 kategori di atas, laporan tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diproses.

Lalu, bagaimana sosiologi memandang fenomena kohabitasi atau kumpul kebo ini?

Pergeseran Nilai dan Norma Sosial

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, mengamati bahwa praktik kohabitasi kini semakin lazim terjadi di wilayah perkotaan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan adanya pergeseran nilai dan norma sosial, di mana pernikahan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan mutlak.

“Secara nilai sosial norma, itu memang ada perubahan atau pergeseran. Pergeseran itu menganggap bahwa pernikahan bukan lagi sesuatu yang sakral dan mengikat. Mereka yang menggunakan cara pandang liberal melihat bahwa nilai norma itu bukan lagi sesuatu yang penting atau mengikat,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (6/11/2025).

Tak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal, fenomena kohabitasi juga mencerminkan pengaruh global. Rakhmat menyebut bahwa budaya Barat, yang lebih permisif terhadap relasi di luar pernikahan, ikut mempengaruhi cara pandang generasi muda Indonesia. Model seperti ini mulai diadopsi oleh sebagian masyarakat perkotaan Indonesia, terutama yang mengakses informasi dari media global atau pernah berinteraksi dengan kultur luar.

Namun, ia juga menekankan bahwa konteks kohabitasi sangat beragam tergantung pada wilayah. Misalnya, di daerah timur Indonesia atau kawasan yang lebih religius dan terpencil, kohabitasi sering kali terjadi bukan semata-mata karena kebebasan nilai, tetapi karena keterbatasan akses pada lembaga resmi pernikahan seperti KUA atau gereja. Dalam kondisi tersebut, pasangan memilih untuk tinggal bersama tanpa pernikahan karena prosedur formal dinilai terlalu rumit atau tidak sesuai dengan kondisi lokal.

“Ada keragaman konteksnya, antara di kota-kota besar misalnya, dengan di daerah-daerah pedalaman alasan kohabitasi berbeda. Taruhlah di Indonesia timur mereka melakukan itu mungkin karena ada pertimbangan lain. Misalnya, keterbatasan akses institusi seperti gereja atau KUA,” ujarnya.

Terakhir, Rakhmat menyimpulkan bahwa kohabitasi bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga bagian dari perubahan struktur nilai dalam masyarakat. Ia menyarankan agar pendekatan terhadap isu ini dilakukan secara kontekstual—dengan memahami latar belakang budaya, ekonomi, dan dinamika lokal dari masing-masing individu atau komunitas.

Lalu, secara psikologis, apa saja yang melatarbelakangi keputusan sebagian individu untuk memilih tinggal bersama tanpa menikah secara resmi?

Peneliti Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, menyebut pasangan yang memilih untuk tinggal bersama tanpa menikah biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial yang saling terkait.

Ia menjelaskan, secara psikologis, banyak yang melihat kohabitasi sebagai cara untuk menguji kecocokan sebelum menikah, memenuhi kebutuhan akan kedekatan emosional, atau menghindari tekanan pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan pribadi.

“Sebagian lainnya memilih kohabitasi karena latar belakang pengalaman keluarga yang tidak harmonis, yang menimbulkan ketakutan terhadap institusi pernikahan itu sendiri,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Rabu (11/6/2025).

Sementara dari sisi sosial, tingginya biaya pernikahan, ketidakstabilan ekonomi, serta pengaruh nilai-nilai individualistik dan egaliter—khususnya di kalangan generasi muda perkotaan—mendorong kohabitasi sebagai pilihan yang dianggap lebih realistis.

“Paparan terhadap media dan budaya global juga turut menormalkan gaya hidup ini, sehingga kohabitasi menjadi pilihan yang semakin diterima di lingkungan tertentu, meskipun masih menghadapi stigma dalam masyarakat yang lebih konservatif,” ujarnya.

Lebih jauh, Wawan menjelaskan, dalam jangka panjang, pasangan yang menjalani hubungan kohabitasi dapat mengalami berbagai dampak psikologis, baik positif maupun negatif, tergantung pada kualitas hubungan dan konteks sosialnya. Secara positif, kohabitasi dapat meningkatkan kedekatan emosional, memperkuat keterampilan komunikasi dan kompromi, serta mengurangi tekanan sosial yang kerap muncul dalam pernikahan formal.

“Namun di sisi lain, ketidakjelasan komitmen dapat memicu kecemasan, rasa tidak aman, dan ketidakpastian masa depan, terutama jika harapan antar pasangan tidak seimbang,” sambungnya.

Ia menambahkan, dalam masyarakat yang masih memegang nilai tradisional seperti Indonesia, pasangan kohabitasi juga bisa menghadapi tekanan sosial, stigma, dan konflik dengan keluarga, yang berdampak pada kesehatan mental. Selain itu, ketiadaan perlindungan hukum juga membuat mereka lebih rentan terhadap kerugian emosional dan ekonomi jika hubungan berakhir secara tidak baik.

Kohabitasi dari Perspektif Perempuan

Mike Verawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, menjelaskan bahwa fenomena kohabitasi atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Ia menilai bahwa pilihan untuk menjalani kohabitasi tidak semata-mata karena keinginan untuk melawan norma, tetapi seringkali merupakan respons terhadap tantangan hidup yang berat dan rumit, khususnya di kalangan perempuan.

Menurut Mike, banyak perempuan memilih relasi kohabitasi karena merasa lebih leluasa dalam mengambil keputusan, terutama jika hubungan tidak berjalan baik. Tanpa ikatan formal, mereka dapat lebih mudah keluar dari hubungan yang tidak sehat.

“Untuk kasus-kasus tertentu ketika perempuan mengalami KDRT dan dia ada dalam status perkawinan ini sulit untuk mengurusnya. Ketika kohabitasi ini dilakukan akan memudahkan untuk mereka mengambil keputusan tinggal pergi saja,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (11/6/2025).

Meski begitu, mewakili Koalisi Perempuan Indonesia, Mike mengungkap kurang setuju dengan pola-pola kohabitasi ini menjadi sebuah pola yang diterima atau dilanjutkan di masyarakat. Ia menyebut pola kohabitasi memiliki risiko struktural yang jauh lebih besar bagi perempuan.

“Di sisi lain ketika si perempuan misalnya mengalami KDRT atau penyiksaan dia akan sulit untuk memperberat gugatan. Misalnya karena tentu saja kan kekerasan di dalam rumah tangga kekerasan fisik seksual dan yang lain itu akan punya makna tertentu ketika pelakunya adalah orang terdekat adalah orang signifikan ya. Nah, ini akan sulit bagi posisi perempuan,” ujarnya menambahkan.

Mike juga menyoroti persoalan serius lainnya, seperti kehamilan di luar nikah yang tak jarang tidak diakui oleh pasangan laki-laki. Hal ini bukan hanya membebani perempuan secara fisik dan emosional, tetapi juga berdampak pada status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut.

“Ini bukan pola yang fair atau yang adil untuk perempuan. Tidak ada yang bisa menjamin ketika misalnya ada persoalan-persoalan lain di dalam relasi mereka, misalnya soal penggunaan harta, harta baik, harta uang ataupun aset yang lain ini akan sulit untuk diurus,” katanya.

“Biasanya perempuan yang akan mengalami kerugian terbesar ketika terjadi misalnya konflik atau sengketa ya sengketa harta aset di dalam relasi kohabitasi,” sambungnya.

Mike menambahkan kohabitasi tak hanya menyimpan risiko sosial dan emosional, tetapi juga dapat membuka celah pada tindak pidana, termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan orang.

“Koalisi perempuan berposisi bahwa kohabitasi ini merupakan sistem relasi yang mungkin perlu ditinjau kembali ya dan juga mungkin tidak perlu dikatakan sebagai pilihan-pilihan yang baik terutama untuk kaum muda kita ya,” pungkasnya.

Penulis: Alfitra Akbar

Editor: Anggun P Situmorang

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id