tirto.id - Usia Rara, bukan nama sebenarnya, masih 18 tahun saat peristiwa itu terjadi pada 2 November 2003. Ia diajak oleh Roby, juga bukan nama sebenarnya, dan kedua temannya pergi pada pukul 22.30. Itu kali pertama mereka bertemu lagi setelah tiga tahun putus hubungan. Tanpa kecurigaan sedikit pun, Rara mengiyakan ajakan mantan kekasihnya itu. Dengan Corolla merah hati, ia dibawa berkeliling Senayan terlebih dulu sebelum akhirnya dibius di sekitar Kasablanka. Mobil kemudian berbelok ke arah Mampang, Jakarta Selatan, menuju sebuah hotel. Di sana, Rara diperkosa Roby.

'Alat Kelamin Kamu Basah, Tidak?'

“Cuma karena nunggu kamu sadar, saya harus bangun sepanjang malam.”

Kata-kata itulah yang langsung diterima Rara begitu siuman. Rara melihat jam, pukul enam pagi. Itu artinya sudah sekitar empat jam ia bolak-balik pingsan sejak tiba di Polsek Mampang. Tak menunggu lama, petugas kepolisian laki-laki yang tadi menegurnya meminta Rara untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia berusaha mengumpulkan kesadaran dan mengingat-ingat tujuan semula ia ke sini.

Ah, ia ingat. Lantas ngilu sendiri.

Petugas di depannya sudah siap mengetik. Rara menghela napas. Tak mau, tapi harus. Ia harus menceritakan kembali detail demi detail kejadian malam tadi.

“Kok kamu mau naik mobilnya dia?”

“Kok kamu mau ikut ke hotel?”

“Saya dibius, Pak.”

“Alat kelamin kamu basah?”

“Celana dalam kamu basah tidak?”

Rentetan pertanyaan itu membuat Rara kalut.

“Kalau basah, artinya kamu menikmati. Ini bukan perkosaan,” cetus petugas polisi.

Selama proses pembuatan BAP, alih-alih diperlakukan sebagai korban, Rara dipojokkan bak pesakitan.

Belum kelar interogasi, sang petugas bangkit. “Saya lelah, kamu ketik sendiri aja BAP-nya. Bisa, kan, pakai komputer?”

Tanpa menunggu jawaban, petugas itu meninggalkan ruangan. Menyisakan Rara dan sang pelaku, yang saat itu sudah diamankan, bersama sang ibu. Lucu, pikir Rara, padahal Roby sudah berusia dewasa tapi masih boleh didampingi ibunya. Sementara ia dibiarkan menghadapi semua proses ini sendirian.

Rara melanjutkan menulis BAP, di bawah intimidasi Ibu Roby.

“Kamu tuh, ngaku-ngaku diperkosa anak saya. Saya bisa beli perempuan yang lebih cantik dibanding kamu,” tuding Ibu Roby.

Tak ada satu pun petugas di ruangan tersebut. Setidaknya untuk menjaga Rara, sebagai korban. Rara bergeming. Ia memilih menyelesaikan BAP. Sampai akhirnya ia menemukan pertanyaan lain.

“Apakah kamu menikmati saat hubungan seks terjadi?”

“Berapa kali berhubungan seks dengan terlapor atau dengan orang lain?”

“Sudah pacaran berapa kali?”

“Kamu sering keluar malam? Dengan siapa? Pakai baju seperti apa?”

Saat itu, Rara pasrah menjawab semua pertanyaan. Sampai bertahun kemudian, ia baru mafhum bahwa pertanyaan-pertanyaan itu pada akhirnya membentuk profil dirinya sedemikian rupa sehingga pengadilan maupun publik, didorong pemberitaan sensasional, memaklumi kejadian perkosaan yang dialaminya.

Rara dapat bernapas lebih lega saat ibunya datang membawa kuasa hukum untuk mendampinginya. Namun, saat kuasa hukumnya memberikan kopian BAP yang memuat jawaban dan tandatangannya, ia seketika kelu.

“Kenapa kamu jawab seperti ini?”

Rara mengambil salinan BAP dari tangan pengacaranya. Lututnya lemas. Teranglah sudah. BAP yang sudah ia buat susah payah di bawah tekanan, diubah seluruhnya. Tandatangannya pun dipalsukan. Dalam BAP yang sudah diganti itu jelas disebutkan, ia menikmati saat berhubungan seks dengan Roby.

Ingatannya mundur ke beberapa jam lalu saat Ibu Roby teriak-teriak di ruang pemeriksaan. “Siapa pun polisi yang bisa membebaskan anak saya, akan saya kasih seorang lima juta!”

Pada akhirnya ia mengetahui bahwa perubahan BAP itu adalah pesanan keluarga pelaku. Polisi pun memutuskan kasusnya dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan.

'Aku Enggak Nikmatin. Bagaimana Aku Nikmatin Aku Diperkosa?'

Begitu turun dari mobil, Rara langsung diserbu awak media. Ibunya segera menutupi wajah Rara dengan kerudung yang dibawanya dari rumah. Mereka bergegas memasuki lobi Polres Jakarta Selatan.

“Buka dong kerudungnya. Kalau memang diperkosa enggak usah takut,” teriak awak media.

Ibu dan kuasa hukumnya berusaha membawa Rara menerobos awak media. Sementara dari balik kerudung, Rara gemetar.

Oh kalau aku pakai kerudung, berarti aku bohong, ya.

Rara dibawa ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lantai tiga. Beberapa petugas polisi wanita menyambutnya dengan pembawaan ramah. Ia berusaha tenang, tetapi tetap saja, ia harus melewati neraka yang sama, sekali lagi. Menceritakan kembali kejadian perkosaan yang dialaminya.

“Saya minta maaf, tapi kamu harus menceritakan ulang kronologisnya. Kami harus tahu sejarah seks kamu, sejarah hubunganmu dengan pacar, karena ini prosedurnya,” ujar polwan yang melayaninya waktu itu. Rara tak ingat namanya.

Kendati diperlakukan lebih baik, nyatanya, kasus Rara tak kunjung rampung di tangan Polres. Berkasnya kemudian dioper ke Polda Metro Jaya lantaran polisi beralasan "kekurangan bukti" dan dinilai sebagai high profile case mengingat sang pemerkosa adalah figur publik.

Dua bulan setelah kejadian, Rara bersama Kristi Poerwandari, pendamping dari Yayasan PULIH, mendatangi Polda Metro Jaya. Keperluannya untuk membuat BAP baru.

“Kamu menikmati enggak saat berhubungan seks?” Seorang polwan memulai pemeriksaan.

Rara mulai terisak. Pertanyaan itu terulang lagi bagai kaset kusut.

“Aku enggak nikmatin. Bagaimana aku nikmatin aku diperkosa?”

“Yakin enggak nikmatin? Enggak apa-apa, lho, Mbak, kalau ternyata kamu suka.”

Kristi, yang mendampingi Rara, mulai tak sabar. “Astaga, Mbak! Kan, sudah dijawab semua di Polres. Kenapa harus ditanya lagi?”

“Saya hanya jalani tugas untuk mendapat konfirmasi,” kata si polwan kepada Kristi, lalu beralih ke Rara. “Udah enggak usah nangis lagi, toh sudah lewat.”

Proses pemeriksaan terus dilalui Rara, sampai tiba waktunya persidangan dibuka. Hakim ketua bersikap cukup sensitif, tapi tidak untuk dua hakim lain. Dalam persidangan yang terbuka itu, yang makin mendorong publikasi sensasional, Rara kembali ditanyai.

“Mengapa kamu tidak melawan?”

“Saya dibius, Pak.”

“Mengapa kamu tidak teriak?”

“Saya dibius, Pak.”

Dalam sidang putusan, Roby divonis lima tahun penjara. Itu pun dipotong masa tahanan. Hakim memvonis dengan pasal asusila, bukan perkosaan. Alasannya, "kurang bukti dan nihil hasil visum."

Mereka menyebut “tak ada tanda-tanda kekerasan” sehingga tak dapat disimpulkan sebagai kasus perkosaan. Belakangan diketahui motif Roby adalah dendam lantaran saat masih pacaran, ia tak bisa membujuk Rara untuk berhubungan badan.

Selama proses hukum itu pula Rara berusaha melanjutkan hidupnya dengan mengikuti seleksi di perguruan tinggi. Sebuah kabar gembira datang. Ia diterima di Fakultas Kedokteran Gigi di salah satu perguruan tinggi swasta. Sayangnya, cita-citanya itu harus digilas kenyataan. Entah informasi dari mana, sejumlah awak media mendatangi kampusnya untuk mengonfirmasi bahwa ia berkuliah di sana. Usut punya usut, informasi itu justru bocor dari polisi.

Rara memilih mengundurkan diri dan memutuskan rehat dari pendidikannya selama setahun. Selama rehat itu ia bolak-balik menjalani konseling. Traumanya tak hanya didapat dari kejadian perkosaan, melainkan dari perlakuan para penegak hukum saat menangani kasusnya.

“Butuh waktu lama buatku untuk bisa sekadar lewat Polsek Mampang dan tidak histeris,” kata Rara kepada Tirto.

Kini Rara aktif sebagai pendamping para penyintas kekerasan seksual. Tugasnya adalah mendampingi para penyintas dalam menjalani proses hukum ataupun sekadar teman berbagi serta penghubung dengan yayasan lain yang peduli pada kasus kekerasan seksual. Pengalamannya dulu membuatnya memiliki solidaritas tinggi kepada sesama penyintas kekerasan seksual.

'Mbak, Kalau Mabuk Bilang Saja Mabuk. Enggak Usah Bilang Lupa'

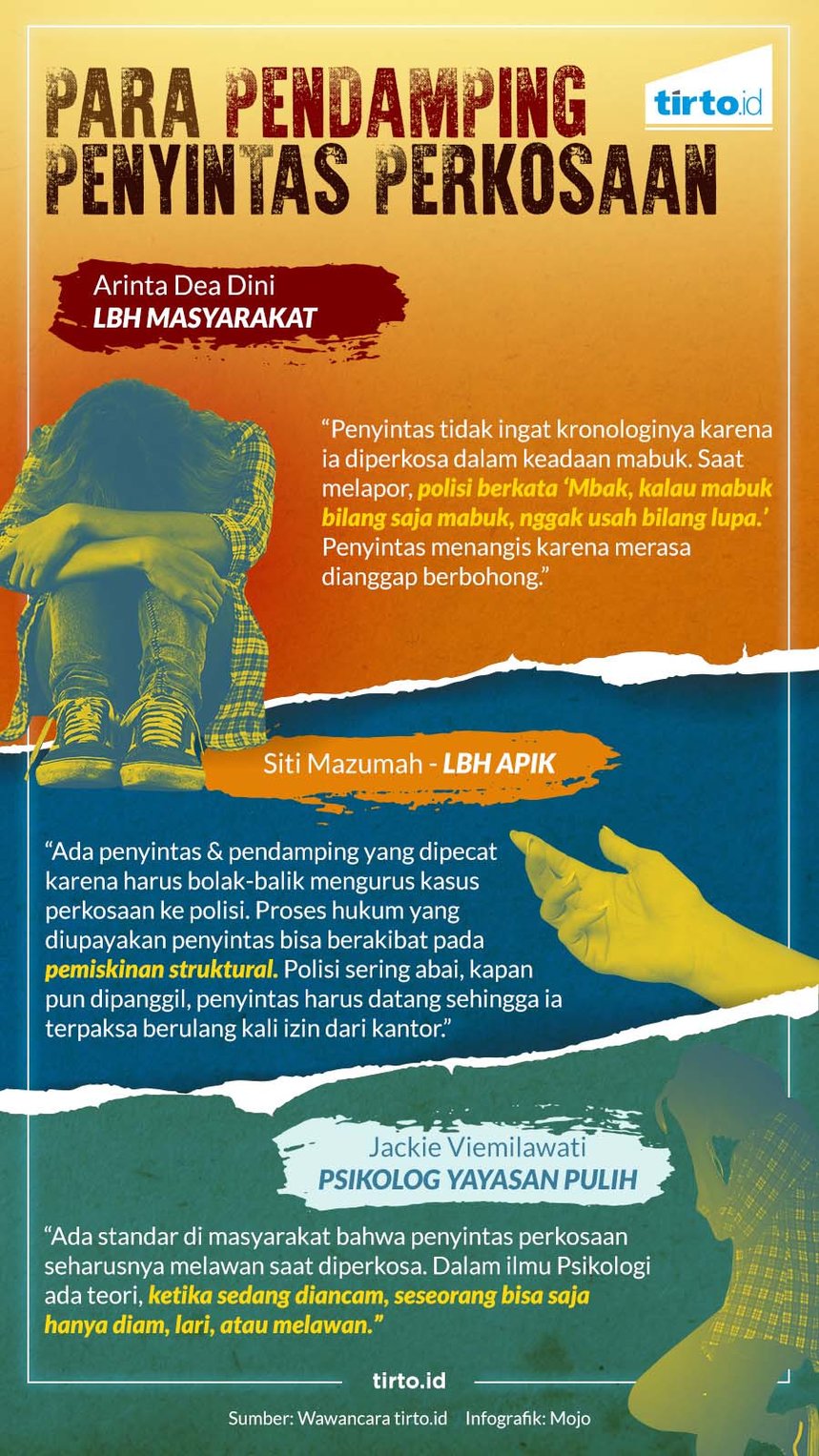

Selain kisah yang dituturkan Rara, masih ada sejumlah testimoni dari para pendamping penyintas yang menyatakan “tidak mudah” menjalani proses hukum kasus perkosaan.

Pada 2015, Arinta Dea Dini, pengacara di LBH Masyarakat, pernah mendampingi mahasiswi penyintas perkosaan, sebut saja Sandra.

Sebagian penyintas merasa enggan memproses hukum perkosaan, tak terkecuali Sandra. Karena teman dekat Sandra—yang berelasi dengan penggiat di LBH Masyarakat—bersikeras mendorongnya untuk melapor, akhirnya ia mau menceritakan pengalamannya kepada Arinta dan menjalani proses hukum. Ini pun dilakukan dua minggu usai terjadi perkosaan.

Cerita bermula saat Sandra datang ke satu bar sendirian. Ia minum hingga mabuk dan peristiwa yang ia ingat berikutnya adalah ia terbangun di sebuah kamar hotel dalam keadaan telanjang. Dari ia mabuk hingga ia bisa berada di hotel adalah gelap belaka.

Arinta menggali informasi dari orang-orang yang sempat melihat Sandra, satu di antaranya bartender.

“Kata bartendernya, Sandra mabuk berat, sudah hampir jatuh, dan saat itu datang seorang Om-Om memapahnya sampai ke mobil. Lalu kami tahu Sandra dibawa ke hotel dari rekaman CCTV hotel. Dari sana, kami tahu kalau satpam hotel sempat membantu memapah Sandra,” ujar Arinta.

Ketika Sandra melihat dirinya tak berpakaian, ia segera menelepon salah satu teman untuk menolong dan menjemputnya.

Kronologi berdasarkan ingatan Sandra lantas diutarakan kepada polisi dengan didampingi Arinta. Alih-alih memahami kondisi penyintas, polisi malah berkata:

“Mbak, kalau mabuk bilang saja mabuk. Enggak usah bilang lupa. Kita jadi bingung ini.”

Kontan, Sandra menangis mendengar ucapan polisi di unit Pelayanan Perempuan dan Anak di satu Polres di Jakarta. Sebagai pelapor, ia merasa disudutkan dan dianggap berbohong oleh polisi. Berulang kali Sandra telah menjelaskan bahwa ia lupa sama sekali kejadian selama ia mabuk sampai sadarkan diri di hotel, tetapi reaksi si polisi adalah cibiran.

Proses hukum kasus perkosaan Sandra tersendat-sendat. Arinta telah mengajukan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk mengetahui sejauh mana proses kasus berjalan, tetapi hasilnya nihil. Ditambah lagi, saat menjalani proses pelaporan, kondisi psikologis Sandra menurun. Saban ada petugas, si penyidik berulang kali ditanyai tentang kasus yang ia laporkan. Mau tak mau, berulang kali pula kisah Sandra dibeberkan, menambah siksaan psikis baginya.

Selain bukti dari CCTV dan keterangan Sandra, polisi juga melihat ada bekas lebam di wajah Sandra yang mulai sembuh. Sandra lagi-lagi tak ingat apa yang menimpanya sampai ia lebam. Ia pun dirujuk polisi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk melakukan visum, tetapi polisi tak pernah menyampaikan kepada Sandra bahwa ia mesti membayar biaya sekitar Rp900 ribu. Kalaupun ingin melakukan visum gratis di RS Polri, Sandra mesti menunggu antrean lantaran banyak orang yang dirujuk visum ke sana.

“BPJS pun enggak cover. Waktu itu saya sempat berdebat dengan orang BPJS karena dia bilang, ‘Kekerasan itu penyakit yang dicari sendiri, makanya enggak perlu di-'cover',” ujar Arinta.

Perlu banyak waktu, pikiran, dan energi bagi penyintas bila ingin kasusnya tuntas. Sayang, dalam kasusnya, Sandra tak memiliki sebanyak itu. Ia memilih mengibarkan bendera putih, sementara efek buruk masih harus dihadapinya.

Sewaktu-waktu, kata Arinta, "Sandra masih suka menangis karena teringat perkosaan yang ia alami."

'Mana Mungkin Disebut Perkosaan bila Peristiwanya di Ruang Privat?'

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun LBH APIK pada 2016, ada 854 pengaduan yang diterima lembaga tersebut, dan 28 di antaranya kasus kekerasan seksual. Ada enam contoh kasus yang dilampirkan. Satu di antaranya kasus ANS.

ANS menjadi korban perkosaan tetangganya, saat suami ANS tengah bekerja shift malam. Kronologi perkosaan yang dialami ANS bermula saat jam 3 dini hari ia mendengar pintu diketuk dan menyangka suaminya pulang. Ternyata si tetangga yang datang dan langsung masuk, menyeret ANS ke dapur, membekap mulutnya, lantas memperkosanya.

Usai kejadian, selama beberapa waktu, ANS mengalami trauma. Imbasnya, ia menolak saat suaminya mengajak berhubungan intim. Suaminya curiga dan mengancam akan menceraikannya bila tak berterus terang. Mau tak mau, ANS bercerita soal perkosaan yang ia alami.

Sang suami bersama ANS lantas melaporkan kasus itu ke Polsek Cakung. Sayang, laporan mereka ditolak dengan alasan “kurang bukti.” Baru setelah dibantu oleh LBH APIK Jakarta, kasus ANS bisa diproses di Polres Jakarta Timur.

Sikap tak sensitif terhadap kondisi korban diakui oleh Siti Mazumah dari perwakilan LBH APIK Jakarta. Sebelum Kapolri Tito Karnavian melontarkan kalimat kontroversial di BBC Indonesia, “Apakah korban merasa nyaman saat diperkosa?”, perempuan yang akrab disapa Zuma ini menyatakan bahwa pertanyaan macam ini memang kerap ia dapati saat mendampingi penyintas.

“Lalu kalau polisi tahu kejadiannya di wilayah privat yang sudah diketahui penyintas seperti hotel atau kamar pelaku, mereka cenderung berpikir, ‘Mana mungkin, sih, ini dikatakan sebagai perkosaan?’

Dalam proses persidangan pun, baik jaksa maupun hakim masih melontarkan pertanyaan-pertanyaan tak sensitif.

“Karena itu, muncul Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum,” ungkap Zuma.

Ia mengatakan bahwa kendala besar yang sering dihadapi para penyintas yang didampingi LBH APIK adalah penyediaan bukti, apalagi untuk kasus di ranah privat seperti pacaran.

“Untuk kasus perkosaan dalam pacaran, kami menanyai dulu langkah apa yang ingin ditempuh penyintas. Tidak semuanya mengambil jalan lapor polisi karena konsekuensi yang hadapi nantinya bisa lebih buruk. Jadi, LBH APIK memberi opsi kepada penyintas: Ingin jalur litigasi [memproses secara hukum] atau nonlitigasi [lewat mediasi],” ujar Zuma.

Proses hukum dalam kasus perkosaan, menurut Zuma, lebih mudah dijalankan bila melibatkan penyintas anak karena sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Sementara kalau kasus perkosaan orang dewasa lebih pelik prosesnya karena dianggap sudah cakap hukum dan tahu konsekuensi dari tindakan-tindakannya.”

“‘Oh, kalau kamu datang ke tempat-tempat itu, kamu sudah tahu akan melakukan hubungan seks’, begitu anggapan yang muncul saat kasus perkosaan dewasa dilaporkan. Padahal, kan, kalau seseorang pergi ke tempat kejadian perkara, bukan berarti dia mau diperkosa,” jelas Zuma.

'Saya Keluar Kerja demi Mengurus Kasus Anak Saya'

Proses berlarut-larut mengurus kasus perkosaan dialami IM. Pada 2014, ia berjuang mencari keadilan bagi anak bungsunya, sebut saja YL—saat itu 16 tahun—yang diperkosa suami IM. Tak mudah bagi IM saat menjalani proses ini. Ia awam soal prosedur hukum sehingga kerap kali ia dioper ke sana-kemari.

IM pertama kali melaporkan kasus anaknya ke Polres Depok, ke unit pelayanan umum terlebih dulu. Suasananya saat itu ramai, orang-orang hilir mudik. Saat penyidik melontarkan rentetan pertanyaan kepada anaknya, IM merasakan kesan dan nada intimidatif.

Bukan saja si penyidik masih mengenakan seragam, cara bertanya penyidik pun disebut IM serupa dengan “cara menanyai maling.” (Pasal 17 dalam Perkap 3/2008 menyebutkan bahwa petugas yang memeriksa korban dan saksi pemerkosaan dilarang memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban.)

“Kejadiannya gimana?” Lalu gimana?” kata IM, mengulang pertanyaan si penyidik dengan meniru cara berbicaranya yang datar dan mendesak, yang dinilai IM “kurang berempati” terhadap putrinya yang trauma berat. IM berkata bahwa penyidik-penyidik ini juga bertanya soal bagaimana perkosaan dilakukan.

“Anak saya seperti dihakimi,” kata IM.

Meski polisi beralasan bahwa jawaban dari pertanyaan ini mendukung proses hukum, tetapi hal itu sangat mungkin bikin tersinggung, melipatgandakan rasa putus asa, dan menambah beban psikis penyintas dan pendamping.

Anda bisa bayangkan: butuh keberanian besar bagi penyintas untuk melaporkan pengalaman traumatisnya diperkosa ke kepolisian, orang asing sekaligus tumpuan utama kasusnya bisa diproses secara adil, tetapi justru sang penyintas mendapatkan perlakuan yang intimidatif.

Bagi IM, putrinya harusnya diperlakukan dengan cara-cara manusiawi.

Sekalipun kelar proses pelaporan, belum tentu proses berikutnya seketika mulus menghukum pemerkosa.

Dalam kasus YL, sang ibu harus melihat si pemerkosa melenggang bebas setelah ditangkap dan ditahan selama 1x24 jam dengan alasan “kurang bukti.” Itu seketika membuat IM dan anggota keluarga lain naik pitam.

Ketika YL menjalankan proses visum, IM memiliki keluhan lain. Hasil visum cukup lama keluar, dan dokumen itu hanya dikirim ke polisi.

“Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya wewenang siapa, sih? Hak saya, penyintas, atau hak polisi? Sampai detik ini, setelah sidang selesai, saya enggak pernah tahu hasil visum anak saya,” ujar IM.

“Saya cuma dikasih tahu ada luka sebesar jarum jam. Saya enggak ngerti maksudnya. Apa alat kelamin anak saya koyak, hancur, apa gimana? Saya benar-benar enggak puas dengan pelayanan polisi.”

Ia juga pernah mendengar komentar dari polisi bahwa kasus yang menimpa putrinya terkait pasal karet. IM seketika marah, berapi-api: “Lu gila, ya? Ngomong sama siapa lu sembarangan bilang ini pasal karet. Kalau ini terjadi sama keluarga lu gimana?”

Merasa kecewa dengan kinerja petugas di Polres, IM pun mendatangi institusi-institusi hukum lain. “Pokoknya saya laporkan ke semuanya. Polisi [di Polres] saya laporkan ke Polda. Kejaksaan saya laporkan ke Mahkamah Agung. Barulah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh.”

Seminggu setelah ia melapor ke institusi lebih tinggi, pemerkosa benar-benar ditangkap dan diproses.

“Saya enggak bisa tunggu bola. Saya jemput bola gimana pun caranya. Saya mau perjuangkan menyelesaikan kasus putri saya membuat tercengang para penegak hukum.”

Selama menjalani proses hukum, YL sama sekali tak memperoleh fasilitas konseling dari pihak kepolisian. Padahal, sebagai penyintas, ia berhak dilayani konseling dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak. (Pasal 10 dalam Perkap 3/2008 menyebutkan, salah satu tugas unit PPA adalah memberi konseling.)

“Harusnya dalam keadaan seperti anak saya, dia yang didatangi untuk konseling, bukan kami yang malah harus mencari-cari psikolog. Sudah repot ke sana-kemari mengurus kasus, masih mesti cari fasilitas konseling sendiri,” keluh IM.

Tak cuma korban kejahatan seksual, pendamping pun harus meluangkan banyak waktu sebanyak yang dibutuhkan sang penyintas agar korban tak tenggelam dalam lautan trauma yang dampaknya bisa fatal.

Sebanyak waktu itu bagi IM adalah ia harus keluar dari tempat kerjanya untuk terus-menerus mendampingi putrinya dan mengurus kasus hukumnya.

“Enggak ada lagi yang bisa memperjuangkan keadilan untuk YL selain saya, ibunya. Saya harus hadir di samping dia untuk memperkuat jiwanya,” ujar IM.

Pada akhirnya si pemerkosa dijerat 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Namun, ganjaran hukum ini tak sepenuhnya menghapus luka jiwa YL.

“Kata psikolog, ‘Anak Ibu tidak akan sembuh. Dia akan terlihat normal, tapi suatu waktu dia akan bergejolak’,” tutur IM, lirih.

*

Baca artikel-artikel lain mengenai pelecehan dan kekerasan seksual:

- Pentingnya Kepekaan saat Bertanya kepada Penyintas Perkosaan

- Jakarta Masuk 10 Kota Paling Tak Aman bagi Perempuan

- Sebuah Desa di Kenya tanpa Pria untuk Para Korban Kekerasan Seksual

- Opini: Darurat Kejahatan Seksual di Kampus

- Mengapa Tak Semua Korban Perkosaan Bisa Bereaksi Langsung?

- Menyingkap Pikiran Gelap Para Pemerkosa

- Cara-Cara Perempuan Melawan Pelecehan di Jalan

- Ganti Rugi Korban KDRT

- Kisah-Kisah Korban Perkosaan yang Melawan dan Menginspirasi

- Wawancara: "Perkosaan Massal 1998 itu Terjadi"

- Perempuan Indonesia dalam Belenggu Kekerasan

- Kekerasan Dianggap Kewajaran, Korban Kerap Disalahkan

Bila Anda butuh bantuan konseling untuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual, Anda bisa mengontak layanan Yayasan PULIH: [email protected]

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Fahri Salam