tirto.id - Ketika menempuh studi pascasarjana di Universitas Leiden, Ghamal Satya Mohammad ditanya seorang kawan apakah ia mempelajari Politik Etis. Nada sang kawan, seorang Belanda, terdengar arogan, seolah-olah mahasiswa Indonesia tidak mempelajari Politik Etis. Ghamal mengingat kawannya mengatakan, “Kalian sepertinya tidak belajar Politik Etis seperti yang kami pelajari.”

Dari pengalaman itu Ghamal pun menyadari sesuatu. “Artinya saya dan dia saling tidak tahu apa yang jadi kelebihan dan kekurangan studi sejarah di negara masing-masing. Jadi, pemahaman kita berbeda dengan mereka,” ujar pengajar jurusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia ini.

Universitas Leiden sudah puluhan tahun dirujuk untuk studi sejarah Indonesia. Namun, tak banyak akademisi di sana yang benar-benar mengetahui Indonesia dari studi-studi yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia. Seperti si kawan yang mengira mahasiswa Indonesia tidak belajar Politik Etis, umumnya orang Belanda tidak benar-benar mengerti studi mutakhir tentang sejarah Indonesia yang dikerjakan oleh peneliti Indonesia.

“Orang-orang di luar sana enggak tahu apa yang ditulis oleh orang Indonesia. Peneliti-peneliti di sana menanyakan kebaruan tema yang mau kita diteliti. Tulisan-tulisan tentang Indonesia yang enggak mainstream itu ditunggu sama mereka, soalnya belum banyak,” ujar Ghamal yang mengambil spesialisasi sejarah kolonial dan dunia itu.

Keadaan ini sesungguhnya ironis mengingat jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda tiap tahun selalu meningkat. Ghamal masuk Leiden pada 2013 melalui skema beasiswa Cosmopolis yang dibiayai pemerintah Belanda. Saat itu sebelum ada beasiswa LPDP pada 2013, ujar Ghamal, belum banyak mahasiswa Indonesia yang belajar ke Belanda.

Dari data yang dihimpun Tim Riset Tirto, pada 2013 terdapat 374 mahasiswa pascasarjana asal Indonesia yang studi di Belanda. Tahun berikutnya jumlahnya meningkat menjadi 467 mahasiswa. Pada 2015 meningkat lagi menjadi 644 mahasiswa dan 898 mahasiswa pada tahun berikutnya.

Satu hal yang bisa disimpulkan: Meskipun meningkat, peneliti Indonesia kurang efektif “menceritakan” negerinya sendiri di ranah global.

Anthony Reid, profesor emeritus Australian National University College of Asia and the Pacific, pernah menengarai hal itu dalam “Indonesia dan Dunia Sesudah 66 Tahun” (Tempo, 14-20 November 2011, hlm. 94-95). Menurutnya, sudah banyak orang Indonesia yang belajar di luar negeri dan mereka umumnya hanya menulis tentang Indonesia. Namun, hampir 90 persen karya ilmiah tentang Indonesia di jurnal-jurnal akademis internasional ditulis oleh peneliti asing.

Ghamal mengonfirmasi asumsi itu. “Ada kecenderungan mahasiswa internasional yang belajar sejarah Indonesia itu keluar dari kanon sejarah versi negara asalnya. Sementara mahasiswa kita enggak. Kebanyakan, walaupun sudah sekolah sampai Belanda atau Perancis, mahasiswa kita bikinnya tetap hanya tentang Indonesia. Ini yang dikritik oleh pengajar-pengajar saya,” ujarnya.

Masalah lain yang masih melingkupi dunia penelitian di Indonesia adalah publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah internasional. Publikasi jurnal adalah salah satu kunci “suara” peneliti Indonesia untuk dikenal secara global. Kunci lain adalah tingkat pengutipan jurnal oleh peneliti lain.

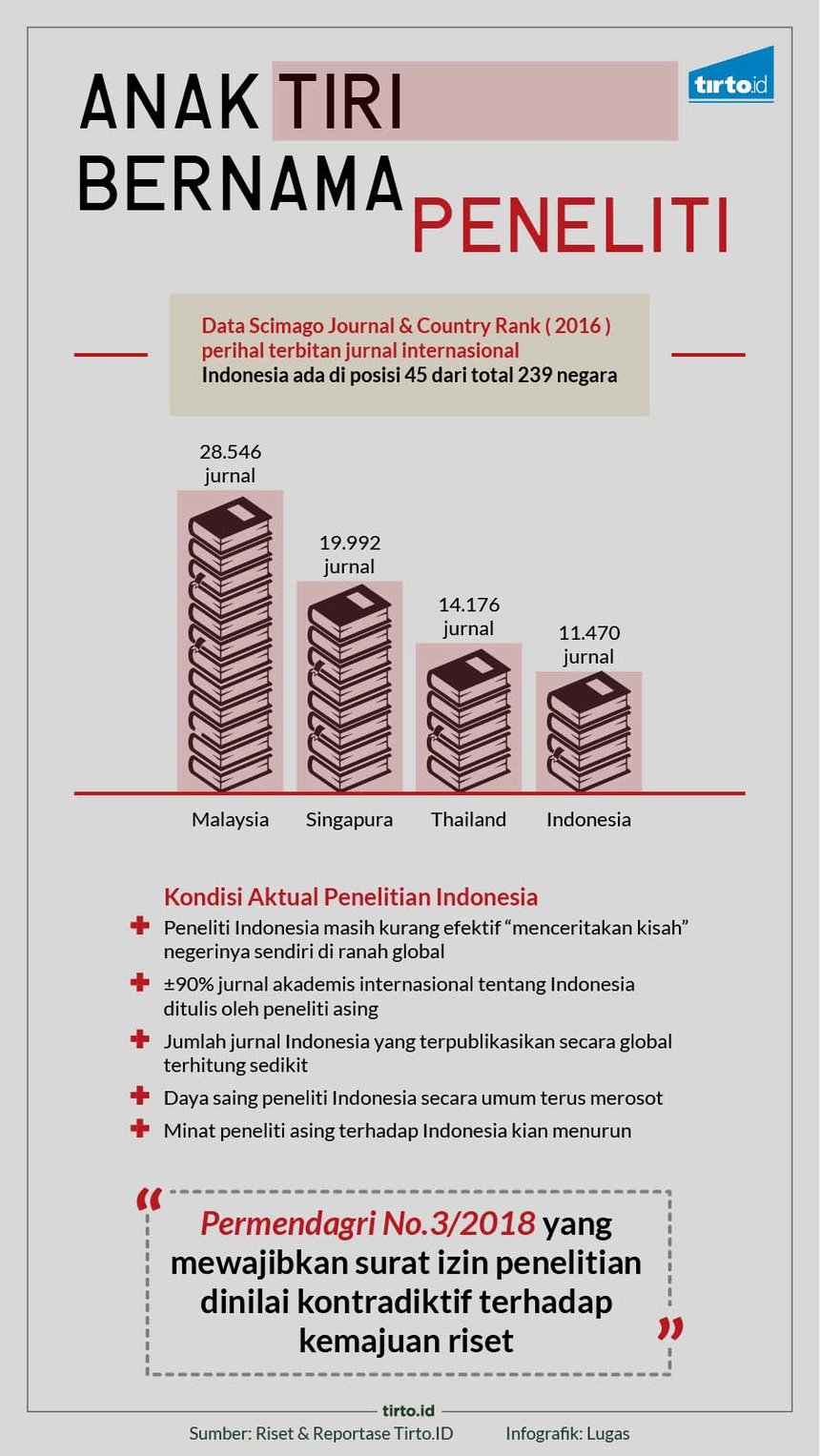

Menurut data terbaru yang dihimpun Scimago Journal and Country Rank, untuk urusan terbitan jurnal internasional pada 2016, Indonesia berada di urutan 45 dari total 239 negara. Indonesia menerbitkan 11.470 jurnal. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Thailand (14.176 jurnal), Singapura (19.992), dan Malaysia (28.546).

Jumlah jurnal yang diterbitkan peneliti Indonesia di jurnal-jurnal internasional memang meningkat. Pada 2012, Indonesia menghasilkan 3.902 tulisan yang dimuat jurnal internasional. Pada 2013, jumlah publikasi ilmiah meningkat menjadi 5.113 jurnal. Tahun berikutnya ada 6.437 publikasi yang terbit. Akhirnya, pada 2015, peningkatan mencapai 7.834 artikel.

Namun, peningkatan kuantitas jurnal ilmiah itu berkebalikan dengan persentase rata-rata pengutipannya. Padahal, salah satu indikator kualitas suatu naskah ilmiah adalah persentase pengutipannya oleh peneliti lain.

Pada 2012, rerata pengutipan artikel jurnal oleh peneliti Indonesia adalah 6,51. Pada 2013 reratanya turun menjadi 4,51. Tahun berikutnya turun lagi menjadi 3,15. Pada 2015 turun menjadi 1,78. Dan, pada 2016, turun lagi jadi 0,40.

Pendeknya, daya saing peneliti Indonesia secara umum merosot.

Menurunnya Minat Studi Indonesia

Selain performa peneliti Indonesia yang masih belum maksimal, bila bukan stagnan, riset-riset tentang Indonesia oleh peneliti asing juga menurun.

Indonesia pada dasarnya sudah tidak terlampau menarik lagi sebagai subjek penelitian. Institusi-institusi yang dulu dikenal sebagai pusat studi Indonesia kini menurun peminatnya.

Fase surut ini pernah diulas majalah Tempo edisi 14-20 November 2011. Penurunan ini terjadi kira-kira sejak akhir 1990-an di kampus-kampus Amerika Serikat, Belanda, dan Australia, yang memiliki pusat Studi Asia Tenggara.

Cornell Modern Indonesia Project, yang menjadi pusat studi Indonesia terpenting, sempat mati suri setelah ditinggal pensiun dua Indonesianis terkemuka: Benedict Anderson dan James Siegel.

Jurusan Studi Asia Selatan dan Tenggara Universitas California di Berkeley mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Penurunan serupa terjadi di kampus-kampus anggota Consortium for the Teaching of Indonesia (COTI) dan Southeast Asian Studies Summer Institute (SEASSI). Keduanya adalah lembaga yang menawarkan kelas bahasa Indonesia bagi mahasiswa Amerika yang hendak mempelajari Indonesia (Tempo, hlm. 60-62).

Muasal penurunan minat mempelajari Indonesia terkait perubahan pandangan pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia sejak 1990-an. Pusat studi Asia Tenggara muncul di AS setelah Perang Dunia II untuk memahami dinamika di negara-negara baru di Asia Tenggara tahun 1940-1950-an.

Studi Asia Tenggara di AS mengalami masa jaya kurun 1960-1970-an dalam konteks Perang Dingin, khususnya Perang Vietnam. Hilangnya konteks ini menurunkan pula minat untuk mempelajari kawasan Asia Tenggara.

“Selain itu, ada juga faktor negara lain yang lebih ‘berani’ mengucurkan dana, misalnya Singapura dan Australia. Semua ini terkait pertimbangan strategis tadi: pertimbangan seberapa penting meneliti Asia Tenggara,” ujar Norman Joshua, kandidat Ph.D di Northwestern University, Illinois.

Norman mengamati bahwa pusat studi Asia Tenggara, yang menaungi studi Indonesia, di Universitas Yale dan Cornell semakin mengecil dan profesornya kian tersebar.

Hal serupa terjadi di Belanda. Program Indonesian Studies di Universitas Leiden, yang berdiri sejak 1975, ditutup pada 2005. KITLV, lembaga kiblat studi Indonesia di Belanda sejak seabad lampau, hampir dibubarkan pada 2011. Sebelumnya anggaran untuk lembaga ini dipotong besar-besaran (Tempo, 14-20 November 2011, hlm. 98-101).

“Yang sebenarnya terjadi adalah pemerintah Belanda mengurangi pendanaan untuk KITLV. Terutama untuk pengelolaan koleksi perpustakaan mereka. Koleksinya yang mencakup buku, mikrofilm, dan manuskrip dipindah pengelolaannya kepada Universitas Leiden. Tapi aktivitas penelitian tetap berjalan seperti biasa,” ujar Ghamal.

Menguatnya Studi Kawasan

Menurunnya studi Indonesia di kampus-kampus Amerika dan Eropa juga disebabkan menguatnya pendekatan global dalam ilmu-ilmu sosial-humaniora. Sekarang masanya melihat region-region dunia sebagai entitas yang saling terhubung secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kini akademisi tidak lagi melihat Indonesia sebagai wilayah yang terpisah.

“Southeast Asian studies di masa kini tentu dirasa lebih relevan dibanding Malaysian atau Indonesian studies karena lebih banyak hal yang bisa diteliti dalam konteks hubungan, jaringan, atau perbandingan,” kata Tika Ramadhini, research fellow di Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Jerman.

Tika, mahasiswa doktoral di Universitas Humboldt Berlin, mengamati kondisi studi Indonesia di Jerman relatif berbeda dari kampus-kampus di Belanda. Di Jerman, studi Asia Tenggara baru berkembang pada akhir 1990-an. Karenanya, menurut Tika, Jerman masih amat potensial sebagai tempat untuk belajar atau riset tentang Indonesia.

Di Australia pun demikian. Wakil Direktur Monash Asia Institute Ariel Haryanto malah menjelaskan ada salah kaprah dalam pemahaman orang tentang studi Asia Tenggara di dunia. Ia mengonfirmasi jumlah mahasiswa yang secara khusus belajar tentang Asia, termasuk Indonesia, menurun dibandingkan selama era Perang Dingin. Tetapi penelitian tentang Asia umumnya, atau khususnya Indonesia, tidak pernah menurun.

“Mungkin malahan bertambah. Jadi, sementara terjadi penurunan pendaftar perkuliahan khusus tentang Asia atau Indonesia, jumlah penerbitan buku, artikel di jurnal, dan peserta konferensi yang secara khusus membahas Asia umumnya, dan Indonesia khususnya, tetap sehat dan bagus,” kata penulis buku Identitas dan Kenikmatan; politik budaya layar Indonesia (2015).

Permendagri yang Kontraproduktif

Di tengah kondisi menurunnya minat terhadap studi Indonesia, keputusan Kemendagri untuk menerbitkan peraturan No. 3/2018 menjadi keblinger. Jika salah satu alasan surat izin penelitian untuk mencegah "dampak negatif", dalih ini sulit dibuktikan.

Ketimbang menerbitkan aturan yang mendukung kemajuan riset di Indonesia, pemerintah malah mengambil langkah mundur. Meski akhirnya dibatalkan, tetapi itu hanya sementara. Aturan terkait izin riset di wilayah Indonesia dikembalikan pada aturan lama, yang mengandung sejumlah masalah.

Ariel Heryanto melihatnya sebagai "kebijakan yang swa-kontradiktif." Pemerintah ingin peneliti Indonesia mendunia, tetapi pada saat yang sama ingin mendekam di bawah tempurung. Mengisolasi diri dan menjauh dari gejolak global.

“Ibaratnya menjalankan mobil dengan satu kaki menggenjot gas, dan pada saat bersamaan kaki yang lain menggenjot rem!” kata Ariel.

Pada kenyataannya surat izin riset tersebut tak banyak gunanya. Ghamal Satya Mohammad berkata, meski memegang izin riset, hampir-hampir tidak pernah ada aparat atau warga asli daerah penelitiannya yang meminta surat itu.

“Saya ketemu camat, misalnya, enggak pernah ditanyai mana surat izin saya,” ujarnya.

Menurut Norman Joshua, ketimbang menerbitkan kebijakan kontraproduktif, pemerintah sebaiknya membereskan hambatan struktural dan masalah pendanaan penelitian di Indonesia. Pasalnya, peneliti-peneliti Indonesia kerap dihambat oleh ruwetnya akses terhadap sumber.

Untuk riset arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia, misalnya, peneliti menghadapi beberapa kesulitan, dari ketersediaan arsip untuk diakses, larangan memotret dan menggunakan scanner, hingga proses fotokopi yang butuh tiga hari.

Ini berbeda dari model pelayanan riset di Belanda, cerita Norman. Di Nationaal Archief (NA), sistem order arsip sudah terkomputerisasi dan tak ada larangan memotret. Di Amerika Serikat ada sistem Interlibrary Loan (ILL) yang memungkinkan periset bisa memesan buku untuk dipinjam dari universitas lain seperti Cornell atau Yale.

“Padahal, kerap kali koleksi Cornell yang datang dari ILL ini adalah copy dari arsip-arsip yang tersedia di ANRI atau NA Den Haag!” kata awardee beasiswa Arryman Fellowship tersebut.

Penulis: Fadrik Aziz Firdausi

Editor: Windu Jusuf