tirto.id - Dulu kita selalu dicekoki slogan klise: "Siapa rajin belajar, pasti jadi juara!", "Siapa sungguh-sungguh bekerja, akan naik pangkat!", "Siapa tulus mencinta, akan dicintai balik." Akan tetapi, hidup sering bicara lain.

Di ruang kelas, ada yang bergadang tiap malam, hafal bab demi bab, tetapi nilai ujiannya tak juga tinggi. Sementara itu, teman sebangkunya cenderung santai, tapi entah bagaimana tetap masuk peringkat atas.

Di tempat kerja, seorang karyawan mencurahkan seluruh waktunya, mengerjakan lebih dari yang diminta, tetapi promosi justru diberikan kepada yang lebih pandai bersilat kata.

Dalam hubungan romansa, seseorang memberikan segalanya kepada pasangan: waktu, materi, perhatian, juga cinta. Tapi, yang ia terima justru pengkhianatan.

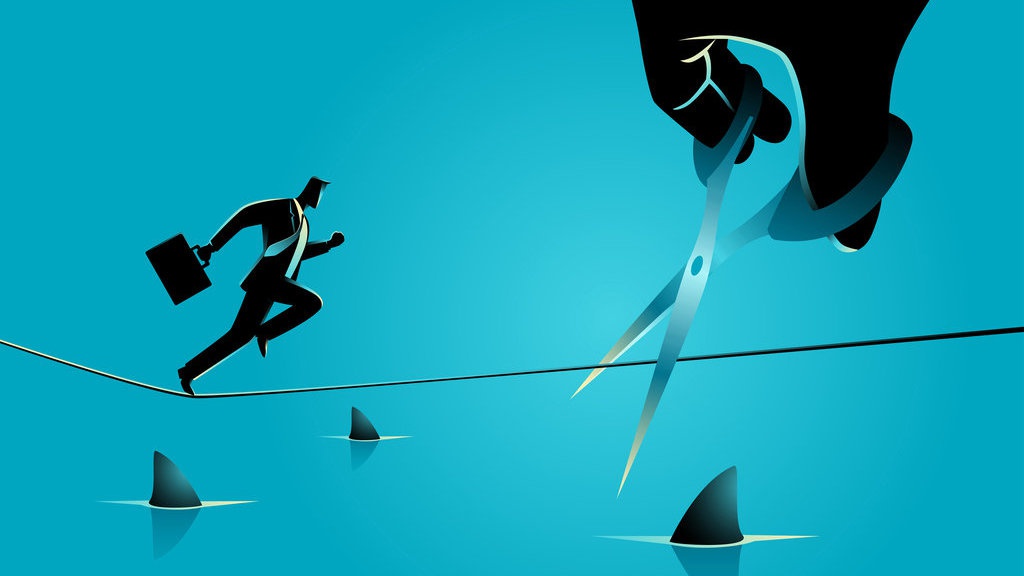

Lalu muncullah rasa getir: apa gunanya usaha? Apa benar kerja keras tak pernah sia-sia?

Menanamkan Pola Pikir Kegigihan dan Kerja Keras

Ungkapan “Hasil Tidak Mengkhianati Usaha” telah lama menjadi sumber semangat dalam budaya Indonesia. Ia mengajarkan bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil yang sesuai. Hal ini membentuk etos gigih lintas generasi.

Namun, kini muncul realitas baru yang menggoyahkan keyakinan itu. Banyak yang mulai meragukan pepatah tersebut setelah menyaksikan bahwa usaha besar tak selalu membawa hasil sebanding.

Hal itu jelas menimbulkan benturan antara harapan tradisional dan pengalaman nyata, khususnya bagi generasi muda yang hidup di tengah tuntutan meritokrasi global dan ketimpangan lokal. Akibatnya, muncul refleksi ulang atas makna sukses dan nilai-nilai yang selama ini dianggap mutlak.

Di Indonesia, nilai kerja keras lahir dari kehidupan agraris yang mengakar kuat; gotong royong menjadi fondasi utama keberhasilan. Petani seperti Abah Herman di Karawang tetap melestarikan tradisi kolektif seperti upacara nyalin (ngala indung paré) dan pengendalian hama bersama, yang diyakini membawa panen melimpah tanpa menuntut imbalan, melainkan karena kekuatan ikatan sosial.

Clifford Geertz, lewat The Religion of Jawa (1976), menggambarkan betapa kehidupan masyarakat Jawa pertengahan abad ke-20 dipengaruhi oleh ekologi dan struktur sosial. Ia mengidentifikasi kelompok abangan, santri, dan priyayi, yang punya cara pandang berbeda terhadap hidup dan bekerja, tetapi tetap menekankan pentingnya tradisi dan kebersamaan.

Dulu, keberhasilan dilihat sebagai buah dari usaha bersama dan restu Tuhan. Namun, seiring perubahan zaman, dimensi spiritual dan kolektif mulai memudar. Akibatnya, muncul jarak antara usaha individu dan hasil yang diimpikan. Keraguan pun timbul.

Dalam tradisi Islam, pepatah “Hasil tidak akan mengkhianati usaha” selaras dengan prinsip man jadda wa jada, yang artinya "Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil." Keyakinan ini menanamkan semangat tekun, tetapi di sisi lain juga menekankan bahwa hasil tetap berada dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu, usaha harus disertai doa dan tawakal.

Keyakinan spiritual ini memperkuat budaya berharap, bahkan ketika hasil belum tampak. Lihat contohnya dalam tarekat Tijaniyah yang menunjukkan bahwa spiritual dan kontribusi sosial dapat berjalan beriringan. Keberhasilan bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi juga peran dalam memperbaiki kehidupan bersama atas dasar iman.

Hasil Bisa Saja Mengkhianati Usaha

Kiwari, kerja keras saja tak lagi menjamin hasil. Faktor-faktor makro, seperti membludaknya pengangguran, sistem pemerintahan, regulasi, inflasi, dan krisis global, termasuk pandemi COVID-19, telah mengguncang fondasi harapan. Usaha tulus sangat mungkin kandas karena situasi di luar kendali.

Bisnis pun tak luput. Meski punya visi dan dedikasi, banyak perusahaan tumbang karena keterbatasan dana, buruknya pengelolaan, atau lambat beradaptasi dengan pasar. Bahkan kondisi alam bisa ikut menggagalkan rencana, terutama di sektor yang bergantung pada bahan baku.

Semua ini menggambarkan betapa rentannya hasil terhadap dinamika dunia nyata, meski usaha telah maksimal.

Di era digital, batas antara kerja dan kehidupan pribadi makin kabur, menciptakan tekanan untuk terus aktif. Bahkan, kini sedang tren budaya hustle yang meromantisasi kerja tanpa henti. Padahal, hal itu jelas-jelas membuat seseorang kelelahan dan kehilangan keseimbangan hidup.

Studi menunjukkan bahwa bekerja terlalu lama justru menurunkan kualitas. Adalah generasi Z yang mulai menantang etika kerja lama tersebut. Mereka memilih fleksibilitas, pekerjaan yang bermakna dan sesuai renjana, serta ruang untuk menikmati hidup sebenar-benarnya.

Ini selaras dengan artikel "Hard Work Doesn’t Always Lead to Success" terbitan Harvard Business Review yang menyebut, kegagalan sering terjadi bukan karena kurang usaha, melainkan karena usaha salah arah atau tidak sesuai dengan minat.

Di era ini, kerja keras yang hanya berlandaskan pada kuantitas sering kali malah menggerus kesejahteraan. Maka, perlu redefinisi: kerja keras bukan lagi soal kuantitas, melainkan tentang kualitas, dengan memperhatikan kewarasan dan kesehatan. Sebab, hasil yang dicapai pun tak sepadan jika harus dibayar dengan burnout.

Pandangan sosiologis yang ditulis Eko Murdiyanto dalam Sosiologi Perdesaan: Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa (2008) mengungkap, kesuksesan tak semata buah dari kerja keras individu. Ketimpangan struktural, privilese, serta faktor eksternal, seperti akses terhadap pendidikan dan ekonomi keluarga, berperan besar dalam menentukan peluang sukses.

Bahkan, catatan penelitian Jonathan J. B. Mijs dan Christopher Hoy pada 2021 menunjukkan, konsep meritokrasi dinilai terlalu menyederhanakan kenyataan.

Di Indonesia, kesenjangan antara hasil dan usaha diperparah oleh terbatasnya informasi dan akses di wilayah terpencil. Banyak masih percaya bahwa kekayaan dan kemiskinan sepenuhnya soal kompetensi. Padahal, menurut penelitian tersebut, latar belakang keluarga sangat memengaruhi masa depan.

Usaha keras bisa saja kalah oleh sistem yang timpang. Hal itu menggugat pepatah “Hasil Tidak Mengkhianati Usaha”, karena dalam realitas yang penuh ketidaksetaraan, kerja keras tanpa dukungan sistemik sering kali tak cukup.

Realitas bahwa hasil bisa mengkhianati usaha tercermin di berbagai sisi kehidupan. Dalam dunia bisnis, banyak usaha gagal bukan karena kurang kerja keras, tapi karena faktor di luar kendali, seperti perencanaan yang lemah, promosi kurang efektif, atau kondisi pasar dan alam yang sulit diprediksi.

Di dunia pendidikan, tak sedikit siswa yang sudah belajar mati-matian tetapi tetap gagal. Hambatan seperti sumber belajar terbatas, tekanan mental, hingga sistem pendidikan yang belum merata, bisa menggagalkan usaha terbaik mereka. Contoh nyatanya: banyak siswa yang ditolak berkali-kali masuk kampus negeri atau jurusan impian, meski telah berjuang keras.

Dalam hubungan pribadi pun, kerja keras tak selalu cukup. Perbedaan prinsip, kondisi eksternal, serta ketidakcocokan emosional, bisa meruntuhkan hubungan, meski salah satu pihak sudah berusaha habis-habisan untuk mempertahankan.

Mendefinisikan Ulang Nilai Kerja Keras dan Kesuksesan di Era Digital

Di era ketika hasil tak lagi sebanding dengan besarnya usaha. Definisi kerja keras dan kesuksesan perlu disesuaikan. Fokus kini bergeser dari lamanya jam kerja ke efektivitas, kualitas, dan strategi yang cerdas. Keberhasilan tak hanya soal pencapaian materi, tapi juga mencakup keseimbangan hidup, pembelajaran berkelanjutan, dan kesejahteraan batin.

Generasi Z dan gig economy menuntut bentuk kerja yang fleksibel, bermakna, dan didukung oleh lingkungan yang inklusif. Situasi tersebut menuntut adaptasi, baik dari individu maupun organisasi, terutama dalam mengembangkan keterampilan baru dan membentuk budaya kerja yang menghargai makna di balik produktivitas.

Perubahan besar juga terjadi dalam cara kita memaknai kerja. Dulu, kerja keras dapat langsung terlihat dalam hasil. Sekarang, tantangan seperti persaingan global membuat hasil tidak selalu sebanding.

Menurut artikel jurnal bertajuk “Lifestyle Transformation in Indonesia: The Impact of Foreign Cultures in the Era of Globalization”, globalisasi mengubah pola konsumsi dan ekspektasi kesuksesan, membuat masyarakat lebih realistis terhadap ketidakpastian.

Budaya masyarakat Indonesia, terutama Jawa, mengenal konsep yang disebut nrimo ing pandum. Menurut studi yang dilakukan Silvia Maudy Rakhmawati dalam artikel Jurnal Pancasila Vol 3, No. 1 (2022), konsep tersebut merupakan alarm bagi manusia agar tidak terlalu tinggi dalam berharap. Dengan begitu, jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, manusia tidak larut dalam kesedihan.

Konsep nrimo ing pandum, masih seturut catatan Rakhmawati, tidak mengajarkan manusia untuk berpangku tangan. Itu adalah cara masyarakat (Jawa) untuk "pasrah" setelah berusaha semaksimal mungkin.

Kerja keras tetaplah nilai yang berharga. Akan tetapi, dunia kini menuntut untuk memahami bahwa kerja keras bukanlah satu-satunya faktor. Ada sistem yang tak adil; ada kondisi yang tak bisa dikendalikan. Karena itu, kerja keras yang efektif adalah yang sadar konteks, adaptif, dan mengutamakan keseimbangan hidup.

Redefinisi tersebut bukanlah kemunduran. Justru sebaliknya, itu adalah cara agar kita tidak hancur oleh ekspektasi yang tak realistis. Ia juga merupakan bentuk perlawanan terhadap narasi lama yang menyalahkan individu atas semua kegagalan, alih-alih mengevaluasi sistem.

Dengan perubahan ke era digital, masyarakat semakin realistis terhadap ketidakpastian, menyeimbangkan tradisi kerja keras dengan penerimaan terhadap takdir. Dan barangkali, di situlah makna terdalam dari pepatah itu. Bukan bahwa hasil takkan mengkhianati usaha, tapi bahwa usaha yang disertai kebijaksanaan, pada akhirnya tak akan pernah benar-benar sia-sia.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id