tirto.id - Ada anekdot kasar tentang Inggris dan sepakbola. Hanya dua kontribusi Inggris terhadap sepakbola, kata anekdot itu, yaitu rules of the games dan rules of the money.

Inggris memang tanah air bola. Di sanalah aturan permainan yang paling mendasar dari permainan ini dirumuskan dan dibakukan. Industri sepakbola modern juga patut berterima kasih kepada Inggris yang, pada 1992, berhasil membuktikan bahwa kompetisi sepakbola bisa menjadi tambang laba yang luar biasa. Inggris yang mengajarkan dunia perkara peraturan bermain serta pengaturan modal dan laba.

Namun dalam soal pengembangan taktik sepakbola, Inggris selalu tertinggal ketimbang negara lain. Hulu dari semua ini adalah kepongahan yang menjadi karakter bangsa Inggris sendiri. Dan sifat ini terjadi sejak awal abad 19.

Sebagai negara imperial yang kekuasaannya membentang ke seluruh penjuru dunia, bahkan disebut sebagai negara yang tidak mengenal matahari tenggelam, Inggris bukan hanya menjadi penemu sepakbola modern tapi kekuatan dunia yang sebenarnya.

Aparat kolonial Inggris inilah, entah itu serdadu atau pegawai sipil, juga para pedagang, buruh dan pelaut Inggris di seluruh dunia, yang menyebarkan sepakbola. Merekalah yang bertanggung jawab atas meluasnya sepakbola hingga hari ini. Sastrawan Argentina, Jore Luis Borges, sampai berujar: "Sepakbola, sebagaimana kriket dan golf, ialah dosa bangsa Inggris yang sukar dimaafkan."

Memasuki abad 20, saat tata dunia sudah mulai berubah, dan Inggris sebenarnya tidak lagi menjadi pemain tunggal dalam konstelasi global, sepakbola semakin berkembang, termasuk dalam pengorganisasian. Kebutuhan untuk membangun asosiasi yang mengatur pertandingan sepakbola antarnegara semakin terasa mendesak.

Pada awalnya Inggris diharapkan memimpin asosiasi itu, tetapi muncul Perancis lewat Julies Rimet yang menggagas FIFA pada Mei 1904 di Paris. Inggris enggan bergabung, terutama karena merasa sebagai superior dan merasa tak perlu ikut-ikutan. Apalagi rivalitas antara Inggris-Perancis membuat Inggris makin malas bergabung dengan FIFA, dan baru bergabung pada 1906.

Namun tak lama kemudian, Inggris menekan FIFA agar menyingkirkan anggota FIFA yang bergabung dengan Central Powers (dengan poros utama: Jerman dan Austria-Hungaria), musuh Inggris (yang bergabung dengan Allied Powers) dalam Perang Dunia I. FIFA menolak, Inggris (bersama Wales, Irlandia dan Skotlandia) keluar dari FIFA. Mereka bergabung lagi dengan FIFA pada 1924.

Itu pun tak lama. Negara-negara Inggris Raya kembali bersitegang dengan FIFA dalam isu pembayaran untuk para pemain amatir dan kembali mereka meninggalkan FIFA pada 1928 dengan alasan resmi: "Kami harus dibebaskan melakukan urusan (apa pun) berdasarkan pengalaman panjang kami".

Saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930 di Uruguay, Inggris diundang untuk berpartisipasi walau bukan anggota FIFA, namun mereka tak pernah menjawab undangan itu. Dua insiden itu mencerminkan, dalam istilahnya Scott Muray (editor olahraga The Guardian dan penulis buku The Panthom of the Open), "keangkuhan berskala besar".

Saat orang Perancis yang lain, Henry Delauney, menginisiasi kelahiran UEFA, lagi-lagi Inggris menolak bergabung. Inggris juga menolak ikut Piala Eropa pertama pada 1960, dan Chelsea yang saat itu menjadi juara liga juga didesak tidak ikut Piala Champions pertama pada 1955/1956.

Untuk perasaan superior itu, FIFA dan UEFA lahir tanpa keterlibatan Inggris. Tak perlu heran jika kepanjangan resmi FIFA dan UEFA sebenarnya dalam bahasa Perancis, bukan Inggris.

Superioritas yang Memicu Ketertinggalan

Sejarawan Peter Beck dalam bukunya berjudul Scoring for Britain menyebut kondisi itu disebabkan Inggris sendiri yang terlalu yakin pada keunggulan mendasar sepakbola dan kompetisi liga domestik.

Argumen ini bisa dilacak dari sikap Inggris yang menganggap pertandingan internasional bukan sesuatu hal penting. Pernyataan dari ketua FA, Charles Sutcliffe saat menarik Inggris dari FIFA pada 1928 mungkin bisa jadi gambaran argumen itu.

“Saya tidak peduli dengan peningkatan permainan di Prancis, Belgia, Austria atau Jerman. FIFA tidak menarik bagi saya. Sebuah organisasi di mana asosiasi sepak bola seperti Uruguay, Paraguay, Brasil, Mesir dan pan Rusia disetarakan dengan Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia adalah kasus membandingkan orang cebol dengan orang normal," katanya, dikutip dari buku Sport: Almost Everything You Ever Wanted to Know.

"Jika Eropa Tengah atau wilayah lain ingin mengatur sepakbola, biarkan mereka membatasi kekuasaan dan otoritas mereka untuk diri mereka sendiri dan kita bisa mengurus urusan kita sendiri," tuturnya lagi. Itulah mengapa Inggris menolak ikut bertanding pada Piala Dunia 1930, 1934 dan 1938.

Sikap Inggris mulai luluh usai Perang Dunia II. Mereka mulai berfikir banyak manfaat yang bisa didapat dari integrasi, alih-alih menyendiri dan terisolasi dari tren dunia. Tokoh utama pendekatan ini adalah sekretaris FA, Stanley Rous. Kelak pada 1961 ia akan menjadi Presiden FIFA. Rous melihat sepakbola sebagai cara mempertahankan pengaruh Inggris dalam tatanan global dalam ketidakpastian pasca-perang. Ia mengajak Inggris bergabung kembali dengan FIFA pada 1946.

Perlahan tapi pasti ia sukses membawa kembali bekas pelatih timnas Swedia, George Raynor, pulang ke Inggris sebagai direktur teknik. Raynor adalah pelatih jenius secara taktik. Ia mampu memberi medali emas Olimpiade 1948 kepada Swedia.

Sayangnya, Raynor tak dihargai di kampungnya sendiri. Ia pun kembali pulang ke Swedia dan sukses mengantarkan negara itu ke Final Piala Dunia 1958. Perlakuan pongah dari Inggris membuat Raynor lebih senang disebut sebagai orang Swedia ketimbang Inggris. Hal ini ia ungkap dalam buku berjudul A Prophet Without Honour.

Inggris kali pertama muncul pada Piala Dunia 1950. Mereka tampil baik di laga pertama mengalahkan Chili 2-0, namun kemudian kalah dalam dua pertandingan berikutnya, salah satunya 1-0 melawan tim AS yang hampir seluruhnya terdiri dari pemain amatir. Sayangnya kegagalan ini ditanggapi biasa saja oleh publik Inggris. Turnamen ini juga tidak memikat publik Inggris, seperti yang ditulis oleh sejarawan Matthew Taylor:

"Media menunjukkan sedikit minat dalam turnamen: Tidak ada komentar radio BBC atau siaran televisi dan beberapa surat kabar, seperti Times, bahkan tidak mengirim koresponden."

Kurangnya antusiasme ini menunjukkan perhatian publik Inggris pada Piala Dunia sangatlah kecil. Kepongahan di tingkat federasi ternyata juga menjalar ke publik Inggris yang ikut-ikutan menilai pertandingan internasional sebagai hal remeh. Dan itu menghukum Inggris.

Saat negara-negara lain sudah memodifikasi pengembangan WM mulai dari sistem MM Gustav Sebez di Hungaria, Verrou ala pelatih Swiss Karl Rappan atau slingerback ala Richard Kohn, Inggris masih patuh pada pakem Albert Chapman yang populer pada 1930-an.

Mata publik Inggris baru terbelalak ketika cahaya Mighty Magyar menerangi Wembley pada 25 November 1953. Saat itu secara mengejutkan Inggris digebuk 3-6 oleh timnas Hungaria di depan pendukung mereka sendiri.

"Tentu saja orang mengira kami akan menang tetapi kami mendapat pelajaran yang tepat hari itu," kata Jackie Sewell dikutip dari BBC. "Saya tidak berpikir kami seburuk itu tetapi mereka luar biasa, mudah tim terbaik yang pernah saya lihat bermain sepakbola. Gerakan mereka luar biasa. Mereka dengan mudah melewati kita. Mereka memainkan segitiga-segitiga kecil, yang seperti Anda lihat pada sepakbola modern sekarang"

Saat berjumpa dengan Inggris, pelatih Gustav Sebes memperkenalkan formasi 4-2-4 pengembangan dari WM yang dipakai Inggris. Hungaria tidak memakai 4 bek sejajar, formasi mereka masih seperti WM dengan tiga bek, namun ada satu gelandang yang diposisikan di depan bek tengah jadi menyerupai seperti ada 4 bek. Sedangkan Inggris masih memakai WM yang menaruh lima pemain di depan yang bergerak statis sesuai nomor punggung.

Inggris tampil seperti orang-orang gunung yang tak pernah melihat sepakbola. Mereka bisa dibilang sangat katrok karena kebingungan: "Kok bisa ada pemain nomor 10 turun ke bawah? Kok bisa di belakang ada sampai 4 pemain?" Dan lain-lain, dan sebagainya.

Sir Stanley Matthews yang hebat, dalam otobiografi yang diterbitkan pada tahun 2000, mengakui bahwa Inggris saat itu ketinggalan zaman. Ia menambahkan: "Hungaria menggabungkan dua gaya: gara intersep dan direct ala sepakbola Inggris dengan bola-bola pendek yang jadi ciri khas Amerika Selatan. Itu adalah kombinasi imajinatif dari kontrol bola yang menuntut, kecepatan gerakan dan visi esoterik yang dirajut bersama untuk merumuskan gaya sepakbola yang inovatif seperti itu produktif. Jauh sebelum peluit akhir, kemuliaan masa lalu sepakbola kita telah berakhir."

Enam bulan kemudian, orang-orang Hungaria ini kembali mendidik lelaki Inggris dengan menghancurkan mereka 7-1 di Budapest. Usai insiden ini, pada Piala Dunia 1954, Inggris lebih merasa inferior. Mereka memang sukses melenggang ke perempatfinal sebelum akhirnya dihentikan Uruguay 4-2.

Untuk kali pertama media Inggris mengakui diri mereka memang terlalu pongah, seperti tertuang dalam artikel dirilis The Guardian sehari setelah kekalahan ini.

"Faktanya bahwa orang Uruguay secara teknis adalah pemain yang jauh lebih baik. Kontras antara kedua tim tidak hanya terletak pada keterampilan individu tetapi dalam kerja tim. Ketika serangan Inggris mencapai zona bahaya biasanya ada tujuh atau lebih pemain Uruguay menghentikan mereka," tulis Guardian. Laporan Guardian menjelaskan: Uruguay kala itu baru saja mengajarkan Inggris cara bermain zona.

Dampak dari kekalahan atas Hungaria dan Uruguay terasa begitu luas. Inggris pelan-pelan mulai belajar apa yang terjadi di dunia sepakbola. Formasi WM yang sudah sangat usang mulai ditinggalkan. Penggunaan formasi 4-2-4, yang kemudian menjadi 4-4-2, semakin luas. Dan domino perubahan itu merembet hingga kemenangan Inggris pada Piala Dunia 1966. Dari 1953 saat dipermak Hungaria, mereka baru menemukan manfaatnya pada 1966, hampir 13 tahun kemudian.

Taktik Hungaria menekankan serangan dari tengah menginspirasi Alf Ramsey yang pada waktu itu bermain sebagai bek kanan, menihilkan posisi pemain gelandang sayap di timnas Inggris pada Piala Dunia 1966.

Tim asuhan Ramsey kala itu dijuluki sebagai 'Wingless Wonders', formasi Inggris kala itu lebih mirip seperti 4-4-2 diamond, dengan Bobby Charlton didorong lebih tinggi ketimbang Alan Ball dan Martin Peters.

Alf Ramsey pun memadukan kombinasi taktik Swedia dan Brasil. Tak seperti Brasil yang memasang deep-lying playmaker pada posisi gelandang bertahan, Ramsey lebih condong memakai Nobby Styles berkarakter anchor-man yang mau bertarung dan fokus untuk bertahan. Pakem ini mirip seperti diterapkan Swedia yang dikenal solid dalam bertahan.

Saat juara 1966, dengan skema ini Inggris sebenarnya dikritik memainkan sepakbola yang membosankan. Permainan lebih menitikberatkan pada adu fisik, direct langsung ke tengah.

"Sepakbola pragmatisme ini ditanggapi enteng saja oleh Alf Ramsey. "Saya dipekerjakan hanya untuk memenangkan pertandingan, itu saja," katanya, dikutip dari BBC pada 2003 silam.

Evolusi Taktik yang Berawal di Liga

Euforia 1966 tak pernah kembali terulang. Ada banyak alasan mengapa Inggris selalu gagal dalam turnamen internasional besar hampir setengah abad terakhir: skuat tidak seimbang, kemampuan pemain yang payah, tak adanya struktur taktis, nasib buruk atau jeleknya mental bermain menjadi faktor mengapa Three Lions tak bisa lagi menjuarai Piala Dunia.

Namun mengulang seperti kejadian di masa silam, masalah-masalah di atas akan selesai saat orang asing datang membantu, kali ini dengan cara yang berbeda.

Kehadiran pelatih-pelatih muda jenius dari negeri luar seperti Pep Guardiola (Spanyol), Juergen Klopp (Jerman), Jose Mourinho (Portugal), Mauricio Pochetino (Argentina) dan jangan lupa Rafaez Benitez satu dekade silam di Liga Inggris membuat kerja Gareth Southgate di timnas Inggris tak terlalu berat.

Masuknya Jose Mourinho pada 2004, yang memperkenalkan permainan dengan satu penyerang bernama Drogba, mematahkan "kebiasaan kuno" bermain dengan dua penyerang. Ditambah kemunculan Rafael Benitez, yang memicu perang di berbagai medan (dari perang mulut hingga taktikal) dengan Mourinho, membuat Inggris pelan-pelan mulai belajar hal-hal baru.

Saat Ferguson membawa Manchester United menjuarai Liga Champions pada 2008, ia memainkan tiga pemain menyerang yang melakoni peran bermain cair. Tevez, Ronaldo, dan Rooney diizinkan bergerak bebas, saling bertukar posisi, naik turun menjemput bola, melebar untuk membuka ruang, dan segala hal yang 10 tahun sebelumnya nyaris tak terbayangkan akan muncul di Old Trafford.

Cara bermain United itu bisa dibaca bukan semata pengaruh duel-duel dengan tim-tim Eropa di Liga Champions, karena cara main itu terutama juga dipraktikkan dari pekan ke pekan di Liga Inggris. Dominasi Chelsea era Mourinho dengan 4-3-3, atau keberhasilan Benitez memperkenalkan 4-2-3-1, adalah katalisator yang memicu Fergie beradaptasi.

14 tahun dari kedatangan Mourinho, setelah manajer-manajer yang obsesif pada taktik silih berganti memimpin klub Inggris, dari Mourinho, Benitez, sampai Guardiola, Van Gaal Conte dan Pochettino, akhirnya Inggris bisa bermain di Piala Dunia dengan pendekatan taktikal yang benar-benar baru. Southgate menggunakan formasi 3-3-2-2, salah satu formasi paling unik -- untuk tidak disebut canggih -- di pagelaran Piala Dunia kali ini.

Formasi 3 bek, misalnya, sudah kerap muncul dalam 4 tahun terakhir di Inggris. Van Gaal melakukannya untuk Manchester United, usai membawa Belanda lolos ke semifinal Piala Dunia 2014 dengan formasi 3 bek, walau ia gagal di Old Trafford. Guardiola dan Pochettino juga melakukannya, dan puncaknya Conte membuat Chelsea juara dua tahun lalu dengan pakem 3-4-3.

Steve Holland, asisten Southgate, adalah salah satu sosok penting di balik penggunaan formasi 3 bek yang digunakan Inggris. Pengalamannya di Chelsea, terutama pengalaman mendampingi Conte, membuatnya fasih cara memimpin sesi latihan dalam pakem 3 bek ini.

Situasinya agak jelas. Ada prakondisi yang membuat Southgate mungkin menggunakan sistem tiga bek: cukup banyak pemain Inggris yang bermain dengan cara itu dalam kesehariannya di liga.

Dari Pohecttino hingga Bielsa

Racikan Pep di Manchester City menitikberatkan pergerakan yang cair pada Raheem Sterling, John Stones, Kyle Walker dan Fabian Delph memang membuat Inggris lebih stabil. Begitupun polesan Klopp pada Trent-Alexander Arnold dan Henderson atau Mourinho pada Jesse Lingard dan Marcus Rasford.

Namun Southgate rasa-rasanya lebih dekat dengan apa yang dilakukan Pochettino. Saat kali pertama didapuk sebagai pelatih timnas Inggris pada Oktober 2016, pada laga pertama menghadapi Slovenia, pelatih berusia 47 tahun ini dituding The Independent meniru secara habis-habisan apa yang dilakukan Pochetino di Tottenham Hotspurs. Ia memaksimalkan serangan dari dua full-back Spurs, Daniel Rose dan Kyle Walker (yang kala itu sudah pindah ke City).

Saat memimpin Inggris, Southgate langsung membawa skuat Inggris berlatih di Enfield, kompleks pelatihan Spurs. Selama dua tahun terakhir, Southgate pun dikabarkan sering berjumpa dan berdiskusi dengan Pochettino soal taktik sepakbola. Kemiripan bisa dilihat dari gaya counterpressing, penggunaan pemain muda yang energik dan pakem tiga bek jadi.

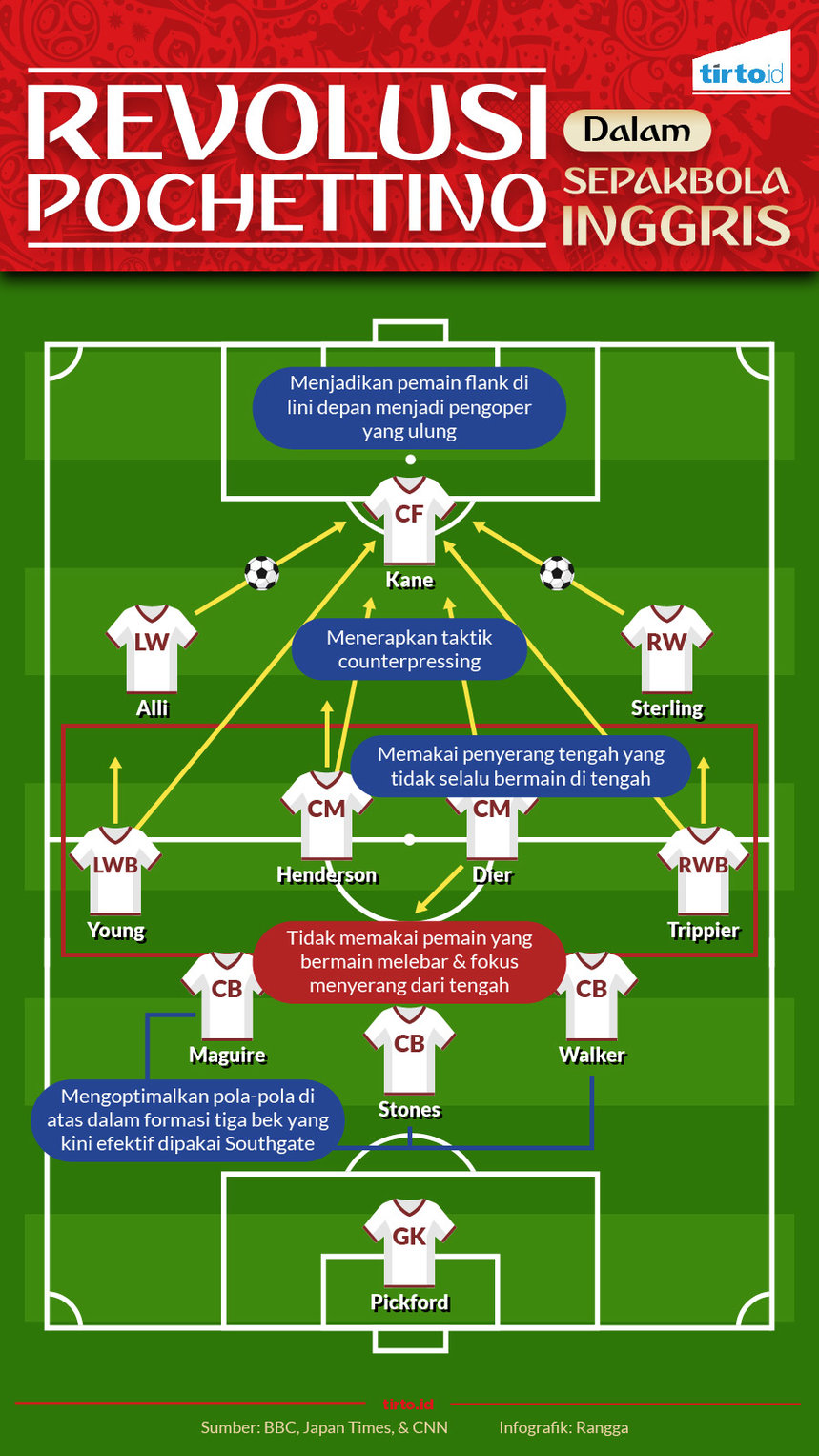

Pochettino adalah pelatih yang tak suka bermain melebar. Untuk menjaga lebar lapangan ia lebih mengedepankan peran dari full-back ketimbang gelandang sayap yang akan bergerak ke sisi yang lebih dalam. Dan itu tampak pada Piala Dunia kali ini. Inggris tak memasang penyerang yang berkarakter melebar. Peran itu lebih dibebankan pada Kieran Trippier dan Ashley Young yang posisi "resminya" adalah wingback.

Dalam soal bertahan Southgate menerapkan betul taktik counterpressing. Kunci taktik ini transisi cepat ke formasi bertahan ketika bola dikuasai lawan. Ketika bertahan semua pemain akan turun membentuk 5-3-2 di area pertahanan mereka. Pressing ala Pochettino berbeda dengan Klopp, Simeone atau Pep yang dilakukan secara cepat, dilakukan saat itu juga di mana pun bola berada. Pochettino lebih kalem, dan fokus pada mengorganisasi pertahanan lebih dulu dalam transisi dari menyerang ke bertahan.

"Kami melihat perbedaan yang jelas, kini mereka mampu memainkan permainan menekan," kata Southgate kepada The Independent. "Ada dampak signifikan pada semua pemain Spurs dari pelatihan yang dilakukan Pochettino," katanya.

Sedangkan dalam konteks formasi pola formasi 3-3-2-2 diterapkan Southgate juga lebih dekat dengan formasi 3-3-3-1 yang dimainkan Pochettino di Spurs ketimbang 3-4-3 ala Conte. Pakem tiga bek Pochettino sebenarnya terpengaruh juga dari Marcelo Bielsa yang dianggap Pochettino sebagai gurunya.

Salah satu dari ciri tiga bek Bielsa adalah ia seringkali memasang seorang full-back di posisi bek tengah dengan alasan kemampuan penguasaan kontrol dan dribbling yang lebih baik. Skema Bielsa menuntut build up serangan akan diawali dari posisi bek tengah.

Dalam konteks penguasaan di tengah, sistem tiga bek ini menempatkan beban cukup besar di gelandang tengah yang berperan anchor. Di Spurs peran ini diemban Eric Dier. Di Inggris, Southgate memodifikasinya lewat Henderson yang lebih diplot sebagai gelandang bertahan murni ketimbang sebagai holding midfielder sebab pergerakan Young dan Trippier yang sering overlapp.

Faktor terpenting Pochettino bagi timnas Inggris adalah kepercayaannya kepada pemain lokal. Tanpa itu mungkin pemain seperti Delle Alli, Harry Kane, Kevin Trippier dll., tak akan bersinar.

"Bagi saya yang paling penting di sini di Inggris adalah mencoba untuk mendukung pemain Inggris," tutur Pochettino kepada Independent.

Gaya Main Kontinental dan Eksekusi Akhir Cara Lokal

Kesadaran bahwa gaya bermain Inggris sudah kelewat kuno sudah berlangsung lama. Hal itu membuat Inggris pernah terobsesi untuk bermain dengan gaya kontinental yang menerapkan bola-bola bawah yang dimainkan dengan umpan pendek ketimbang bermain direct yang mengandalkan bola-bola panjang ala kick n rush.

Dua dekade lalu, pada pertengahan tahun 1990an, pers Inggris senang betul menyebut cara bermain Chelsea saat dipimpin Gullit -- kemudian dilanjutkan Gianluca Vialli -- sebagai "sexy football" yang mengandalkan umpan-umpan pendek. Chelsea dipuji menjadi jeda dari kebosanan melihat umpan-umpan panjang monoton yang tersaji setiap akhir pekan di liga.

Kini, Inggris bermain dengan cara yang relatif baru. Southgate memanfaatkan semua potensi yang dimiliki para pemainnya yang relatif punya pengalaman taktikal lebih variatif di klubnya masing-masing.

Namun Southgate bukanlah tukang foto copy yang buruk dan membabibuta. Kendati mengadopsi banyak hal yang dilakukan para pelatih asing di Liga Inggris, namun dia pun berhasil mengeksploitasi sesuatu yang sudah lama menjadi kekuatan Inggris: aspek fisik dan kemahiran memainkan bola di udara dalam eksekusi akhir.

8 dari 11 gol Inggris di Piala Dunia kali ini lahir dari situasi bola mati (sepak pojok, tendangan bebas maupun penalti). Hal ini memperlihatkan betapa Southgate tidak terobsesi dengan pendekatan taktik yang baru. Ia memakai taktik 3 bek, misalnya, bukan karena fanatik pada pakem tersebut, melainkan karena ia merasa taktik itu memang cocok untuk materi pemain yang ia miliki. Kemahiran Inggris dalam bola mati juga menunjukkan: gaya bermain kontinental tak membuatnya menjadi buta pada pendekatan lama yang memang sudah menjadi alami bagi pemain Inggris.

Maka jadilah Inggris seperti yang kita lihat di Piala Dunia 2018 kali ini: canggih secara taktik, tetap British dalam penyelesaian akhir.

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id