tirto.id - Pada tanggal 5 September 2017, kira-kira pukul 10 pagi, pemerintah Togo memutus seluruh jaringan internet. Kebijakan yang amat sangat langka untuk dilakukan oleh pemerintah sebuah negara di abad 21 ini adalah bentuk kekhawatiran rezim Faure Gnassingbé akibat pergerakan kelompok oposisi di lapangan semakin besar—terutama di kalangan aktivis muda. Internet dianggap kanal menuju pemberontakan yang bisa mengakhiri kekuasaan Gnassingbé.

Kematian internet akan berlangsung selama sepekan. Banyak hal menarik yang terjadi selama periode tersebut. Mawuna Koutonisn, yang melaporkan amatannya untuk Guardian, menyaksikan kebingungan massal melanda masyarakat Togo, terutama mereka yang menggantungkan prosedur administrasi, kepentingan bisnis, atau komunikasi sehari-harinya melalui media sosial.

Bagi anak-anak muda, situasi tersebut adalah momen penyadaran bagaimana kekuasaan negara bisa berpengaruh terhadap kehidupan personal mereka.

Pada mulanya orang-orang mencoba untuk mematikan dan menghidupkan ulang peralatan elektronik mereka. Pembayaran kuota internet dilakukan ulang. Karyawan perusahaan telekomunikasi dihujat habis-habisan sebab dituduh mencurangi konsumen. Namun, setelah beberapa jam mereka tersadar apa yang sebenarnya terjadi.

Kaum muda Togo jadi yang paling tersiksa. WhatsApp adalah aplikasi kencan terpopuler untuk kemudian diakhiri dengan seks—gaya hidup yang tak dilarang secara normatif di Togo. Jika normalnya mereka bisa kirim emoticon bunga dengan gratis, kematian internet membuat mereka harus membeli bunga betulan yang harganya jauh lebih mahal ketimbang kuota internet.

Baca juga: Siasat Politik Berbasis Masjid FIS di Aljazair

Pemerintah Gnassingbé mestinya bisa bertindak lebih cerdas. Cara terbaik untuk menjauhkan anak muda Togo dari politik adalah memberikan mereka waktu senggang seluas-luasnya, akses internet yang lancar jaya, menurunkan harga bir dan kondom, serta menyiarkan lagu-lagu super-romantis lewat radio dan televisi nasional. Darah muda seantero negeri akan sibuk menonton konten porno, menjalin komunikasi penuh godaan di media sosial, hingga benar-benar bercinta dengan pasangan masing-masing.

Pemadaman jaringan internet menghasilkan dampak sebaliknya. Anak-anak muda justru keluar rumah dan bermobilisasi di jalanan maupun tempat publik lain. Mereka butuh bersosialisasi, dan ketika medium mayanya diputus total, mereka kembali meramaikan sosialisasi di dunia nyata. Beberapa ada yang kemudian terpengaruh argumen anti-pemerintahan Gnassingbé. Lainnya, yang sebelumnya netral, kini juga bersikap jelas untuk menjadi oposisi. Membunuh internet jadi bumerang tajam bagi singgasana penguasa Togo.

Orang-orang mulai nongkrong, berkasak-kusuk, dan saling silang pendapat terkait motif politik di balik kematian internet. Masyarakat umum, terutama dari kalangan menengah, tiba-tiba jadi lebih melek serta peduli politik. Jika biasanya mereka sekadar menonton dinamika kekuasaan tingkat lokal hingga nasional, mulai saat itu mereka jadi bagian aktif yang menyeru argumen-argumen politis kepada handai taulan terdekat hingga mau untuk turun ke jalan.

Sebagaimana dilaporkan BBC World pada 6 September silam, puluhan ribu orang berunjuk rasa di jalanan ibukota Lome untuk menuntut perbaikan kondisi kehidupan dan demokrasi di Togo. Amnesty International memperkirakan jumlah massa aksi mencapai 100.000 orang. Mereka mengenakan baju merah, oranye, dan merah muda sebagai warna oposisi.

Luc Koffi, salah seorang demonstran, menyatakan rakyat Togo menderita sebab cari makan saja makin susah. Tuntutannya, dan juga yang menyatukan suara seluruh massa aksi: Gnassingbé harus turun panggung.

Dua Gnassingbé Perusak Demokrasi Togo

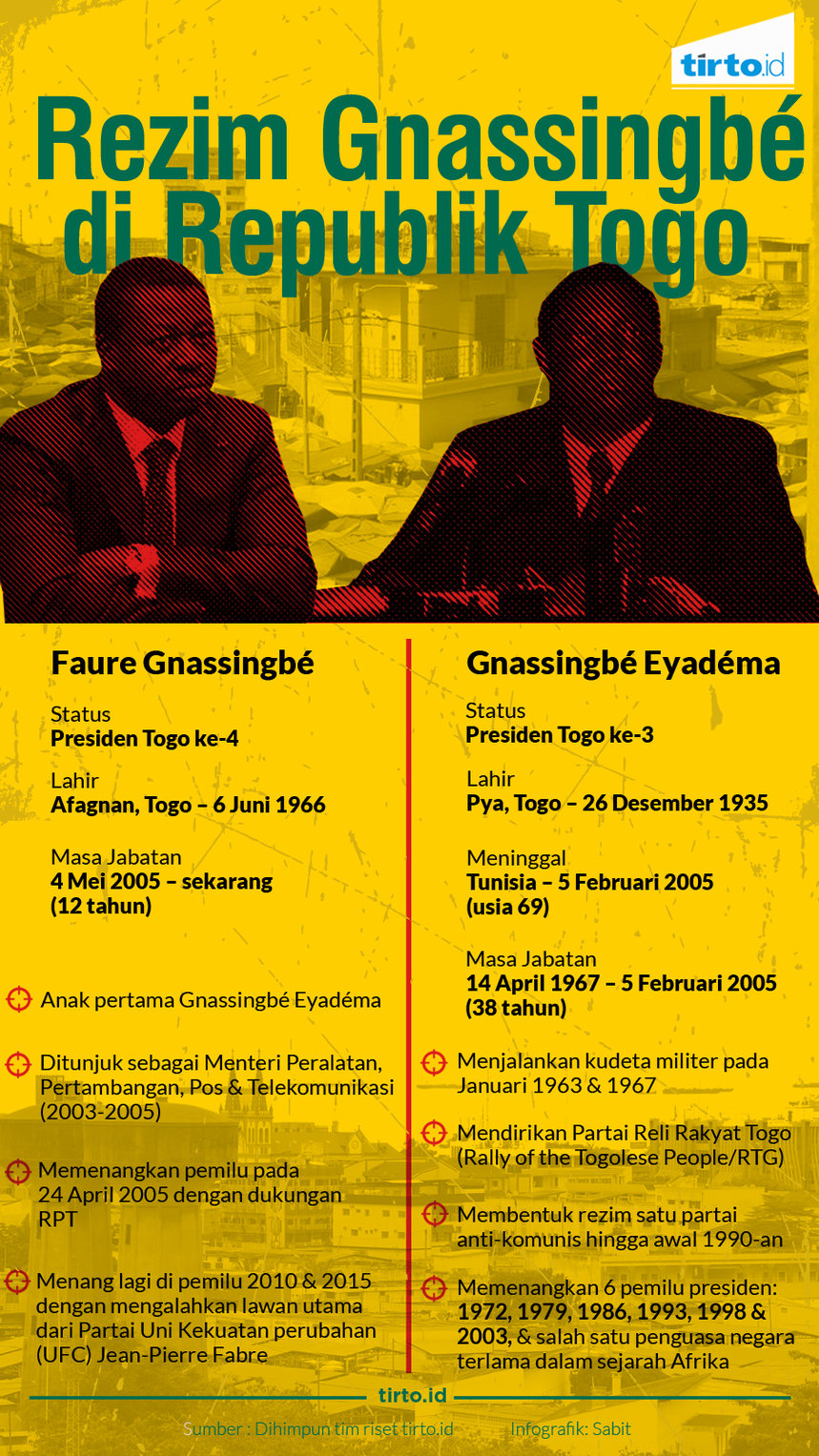

Faure Gnassingbé mendapat nama belakangnya dari nama depan sang ayah, Gnassingbé Eyadéma. Kolonel Eyadéma memimpin pemberontakan terhadap Presiden Sylvianus Olympo pada tahun 1963 dan pemberontakan pada Presiden Nicolas Grunitzky empat tahun berselang. Ia kemudian mendaulat dirinya sendiri sebagai presiden Togo sejak 14 April 1967, demikian pula sebagai Menteri Pertahanan Nasional.

Tiga tahun kemudian Eyadéma mendirikan Reli Rakyat Togo (Rally of the Togolesse People/RTP) sebagai satu-satunya partai resmi dan mempropagandakan anti-komunisme. Ia memenangkan pemilihan tak demokratis pada 1972, dan terpilih kembali tanpa hambatan pada tahun 1979 dan 1986. Tentu saja, ia tak menyediakan ruang kepada faksi politik lain untuk membangkang melawan kedigdayaan RTP yang menyusupkan kekuatannya di segala lini masyarakat Togo.

Peraturan satu partai berakhir di awal 1990-an. Lagi-lagi mirip era Orde Baru, meski peraturan multi-partai direalisasikan, Eyadéma berhasil memenangkan pemilihan umum presiden tahun 1993 secara kontroversial dan penuh kecaman dari pihak oposisi. Kondisi serupa terulang di pemilu tahun 1998 di mana kecaman pada Eyadéma bertambah atas tuduhan pembunuhan ratusan pejabat pemerintahan yang anti-Eyadéma.

Pada 2002, peraturan tujuh tahun per periode kekuasaan presiden diganti menjadi lima tahun dan seorang presiden dibatasi jabatannya maksimal dua periode saja. Eyadéma dipaksa turun panggung di pemilu tahun 2003. Namun ia tetap bisa menang dan berkuasa hingga 2008. Tapi pada 24 Februari 2005 ia meregang nyawa akibat serangan jantung. Kematian telah menghentikan kekuasaan otoriter Eyadéma yang telah berkuasa selama 38 tahun atau salah satu yang terlama di antara pemimpin Afrika lainnya.

Baca juga: Peran Inggris Membekingi Diktator Buas Idi Amin

Faure Gnassingbé, anak pertama Eyadéma yang sebelumnya ditunjuk sang ayah menjadi Menteri Peralatan, Pertambangan, Pos, dan Telekomunikasi sejak 2003, naik ke singgasana dengan cara licik. Seharusnya yang jadi presiden adalah Kepala Majelis Nasional, Fambaré Ouattara Natchaba. Namun, saat itu Natchaba sedang di luar negeri dan diminta tentara untuk mundur serta memberi ruang bagi Gnassingbé untuk jadi presiden.

Langkah ini berhasil, terutama karena didalangi oleh Charles Debbasch, profesor hukum asal Perancis yang dekat dengan Gnassingbé. Uni Afrika mengecamnya, menuduh proses ini sebagai kudeta milter. Bau kecurangan makin kuat setelah Gnassingbé disetujui sebagai presiden baru oleh para deputi kenegaraan, yang 98 persen diisi oleh anggota partai RTP. Parlemen, yang juga dikuasai RTP, juga menganulir konstitusi yang menyebutkan bahwa setelah presiden meninggal harus diadakan pemilu pada 60 hari setelahnya. Mereka justru mengangkat Gnassingbé hingga 2008.

Setelah ada desakan dari negara-negara tetangga, Gnassingbé memang mengadakan pemilu sesuai konstitusi tersebut, namun ia tetap mengisi kekosongan kursi presiden. Pada 2005, Gnassingbé memang menang dengan 60 persen suara, namun pemilu itu dipenuhi kontroversi sebab RPT menolak adanya pengawasan selama penghitungan suara. Uni Eropa dan Carter Center menganggap pemilihan itu tidak sah. Protes massa dari koalisi partai-partai oposisi kemudian menyebabkan kekerasan terhadap lebih dari 1.000-an warga oleh pasukan keamanan.

Gnassingbé memenangkan pemilu tahun 2010 dan 2015 dengan mengalahkan lawan utama dari Partai Uni Kekuatan Perubahan (UFC) Jean-Pierre Fabre. Dua pemilu yang tetap saja bermasalah sebab dikendalikan oleh RTP, berdasarkan peraturan yang kontroversial karena menguntungkan petahana, dan minim transparansi serta kurangnya penerapan prinsip keadilan dalam pemilu. Demokrasi tetap tersungkur di Togo dalam 1,5 dekade terakhir. Klan Gnassingbé masih berkuasa mengendalikan politik di negeri bekas jajahan Perancis itu.

Baca juga: Mimpi Buruk Rwanda di Tangan Besi Kagame

Namun, dalam beberapa tahun belakangan Gnassingbé juga kian mawas diri. Kekuatan oposisi terutama yang digawangi oleh Fabre mendapat suara 33,9 persen di pemilu 2010, dan pada pemilu 2015 naik jadi 35,21 persen. Sedangkan Gnassingbé dan partai pendukungnya mendapat suara 58,7 persen pada pemilu 2015 atau berkurang hampir 2 persen dibanding lima tahun sebelumnya.

Tren popularitas sayap oposisi ini kian menguat pada tahun ini. Rezim Gnassingbé pun kian keras menghalau suara anti-Gnassingbé di akar rumput. Pada demonstrasi damai anti-Gnassingbé akhir Agustus kemarin misalnya, dua orang peserta aksi terbunuh oleh pasukan keamanan dan 13 lainnya luka-luka. Sebagaimana dikutip Reuters, massa aksi memprotes sifat sewenang-wenang pemerintah termasuk merepresi hak dan kebebasan untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat.

“Kami tak mengerti Togo kami yang kecil ini. Efadema telah berkuasa selama 38 tahun, dan anaknya akan menyelesaikan masa 15 tahun kekuasaannya. Apa yang kami minta hanyalah pembatasan periode jabatan, tapi aparat keamanan menembaki kamu,” kata Alu Boukari, salah satu demonstran, di sela-sela aksi meneriakkan yel-yel sindiran pada klan Gnassingbé:

“50 tahun itu terlalu lama!”

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id