tirto.id - Selasa, 24 Februari 1966, tepat hari ini 52 tahun lalu. Sudah sedari subuh berbagai kelompok mahasiswa memblokir jalanan. Mereka menyetop berbagai kendaraan di wilayah-wilayah strategis ibukota, mengempesi ban-ban, hingga membuat lalu-lintas lumpuh total.

Tujuan mereka: menggagalkan acara pelantikan anggota Kabinet Dwikora II yang diumumkan Presiden Sukarno tiga hari sebelumnya. Lewat aksi tersebut, para mahasiswa berharap menteri-menteri tak bisa datang.

Namun, upaya mereka gagal. Pelantikan kabinet baru tetap berhasil dilakukan. Sebabnya, “banyak dari menteri-menteri itu diangkut menggunakan helikopter, beberapa di antaranya bahkan datang berjalan kaki atau naik sepeda,” tulis John Maxwell dalam Soe Hok-Gie: A Biography of A Young Indonesian Intellectual (1997: 174).

Lewat tengah hari, sewaktu kerumunan mahasiswa semakin banyak dan Istana Negara tinggal beberapa ratus meter saja dari jangkauan mereka, terdengar suara peluru yang ditembakkan dari bedil pasukan Tjakrabirawa.

Panik pun pecah. Beberapa demonstran mengalami luka-luka yang cukup serius. Dua orang demonstran meninggal. Pertama, Arif Rahman Hakim, mahasiswa tingkat empat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; Kedua, Zubaedah, seorang siswi SMA.

Esoknya, sebelum dikebumikan, jenazah Arif Rahman Hakim diarak secara besar-besaran dari Universitas Indonesia sampai Kebayoran. Salvo ditembakkan di atas pusara. Soeharto dan A. H. Nasution mengirimkan karangan bunga. Seperti dicatat Maxwell, hari itu “gerakan mahasiswa [Indonesia] baru saja melahirkan martir pertamanya” (hlm. 175).

Bermula dari Kup yang Gagal

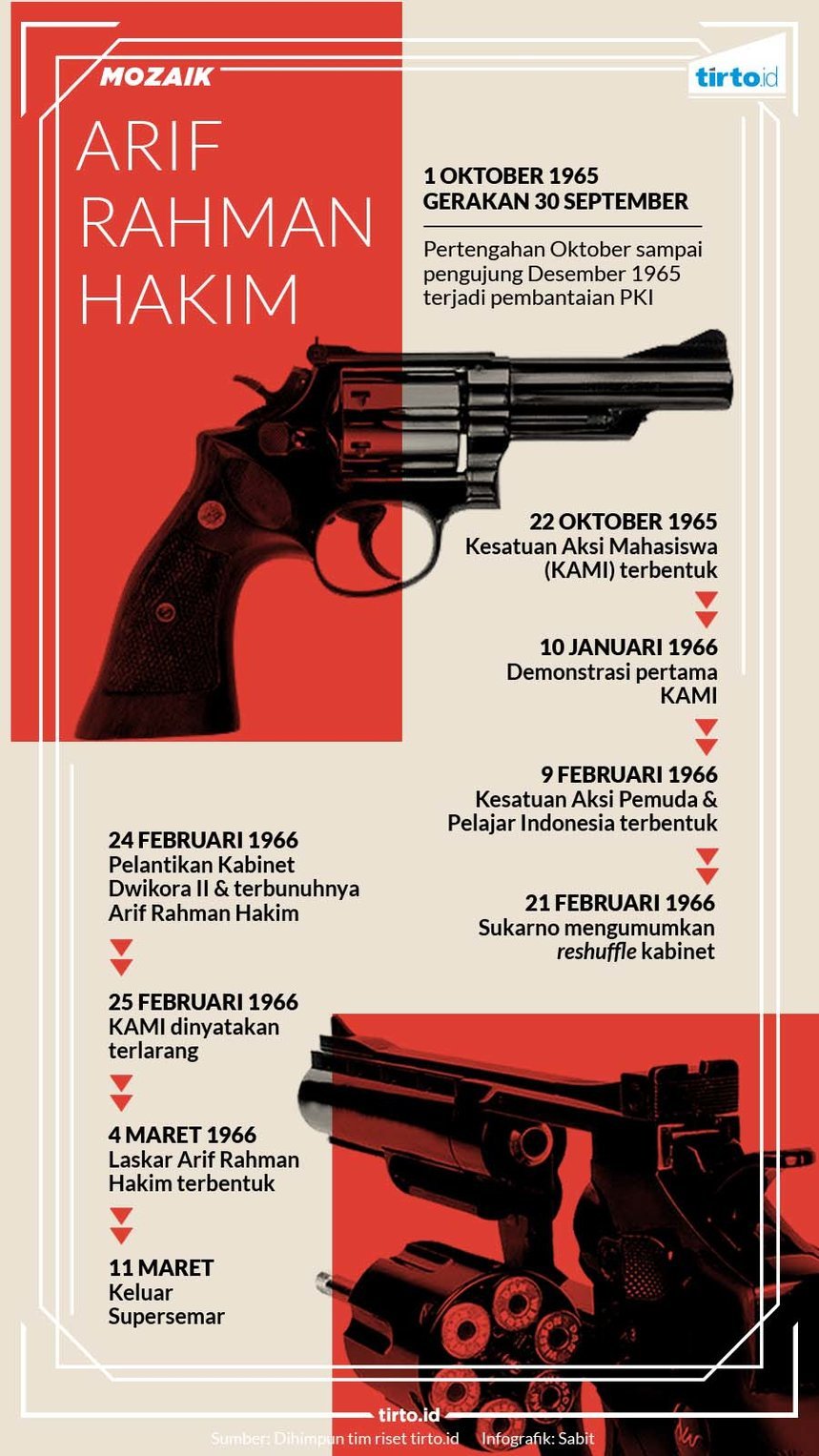

Semua bermula dari sebuah percobaan kup yang tak lama umurnya. Pada dini hari 1 Oktober 1965, enam petinggi Angkatan Darat diculik dari kediaman masing-masing oleh sepasukan pria bersenjata dan dibawa ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Tiga jenderal meninggal ketika berusaha melawan saat penculikan dan tiga lainnya meninggal tak berapa lama setelah tiba di Halim.

Dalam satu hari, operasi misterius yang kemudian dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September (G30S) ini berhasil dilumpuhkan. Namun, akibat yang ditimbulkannya memiliki efek luas. Keseimbangan kekuatan yang cukup stabil namun mencemaskan antara Angkatan Darat, PKI, dan Sukarno yang menjadi kerangka politik Demokrasi Terpimpin mulai runtuh.

Beberapa hari setelahnya, meski dalang gerakan tersebut belum jelas, Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi pihak tertuduh. Sentimen anti-PKI pun dengan cepat menjalar ke semua lapisan masyarakat termasuk kaum pemuda dan mahasiswa. Dari pertengahan Oktober sampai pengujung Desember, anggota dan simpatisan PKI menjadi korban pembantaian massal (hlm. 131-132).

Menurut John Maxwell, sejak awal Oktober organisasi-organisasi pemuda-mahasiswa anti-komunis tengah mencari cara untuk turut serta dalam gelombang kecaman yang dilakukan publik terhadap dugaan peran PKI dalam percobaan kup itu. Mula-mula mereka hanya mengikuti rapat-rapat umum yang diadakan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September Tigapuluh (Kap-Gestapu). Lambat laun para mahasiswa pun mulai mendesak agar Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI)—wadah organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus di masa Orde Lama—untuk segera menyatakan sikap penolakan terhadap PKI (hlm. 132)Namun, PPMI bimbang dalam memutuskan sikap. Ini terjadi lantaran beberapa elemen dalam PMII merupakan organisasi berhaluan kiri dan pendukung Sukarno. Mereka adalah Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang berafiliasi dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafiliasi dengan PNI, dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi).

Terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 22 Oktober adalah jawaban para mahasiswa terhadap kemandekan itu.

Program utama KAMI adalah mengganyang PKI. Tapi kemudian fokus rangkaian aksi yang dilakukan KAMI meluas. Pada 10 Januari 1966, sebagai reaksi atas kenaikan harga bensin yang diberlakukan pemerintah pada 26 November dan 3 Januari, KAMI dan elemen mahasiswa lain melakukan demonstrasi besar yang pertama. Demonstrasi ini melahirkan tiga tuntutan rakyat yang kemudian dikenal sebagai Tritura, yakni bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora, dan turunkan harga kebutuhan pokok.

Eskalasi Aksi Mahasiswa

Apa yang menimpa Arif Rahman Hakim mengubah persepsi mahasiswa tentang rangkaian aksi demonstrasi yang mereka lakukan.

“Ada semacam atmosfer pawai perayaan mengenai demonstrasi-demonstrasi di Januari,” tulis John Maxwell dalam disertasinya itu. “Namun, kali ini semua orang [...] menyadari mereka tengah melakukan perjuangan serius dan mematikan yang melibatkan konfrontasi dengan Sukarno sendiri” (hlm. 176).

Pada 25 Februari itu, KAMI dibubarkan, demonstrasi dilarang, dan jam malam diberlakukan. Selain itu terdengar rumor bahwa kampus UI akan diserang oleh mahasiswa GMNI pro-Soekarno. Suasana muram dirasakan para mahasiswa setelah insiden 24 Februari itu.

Namun, karena mendapat dukungan dari Kemal Idris, Sarwo Edhi, dan Ali Murtopo—tiga bawahan Soeharto yang selama aksi-aksi demonstrasi sejak 10 Januari memang selalu melindungi gerakan mahasiswa—demonstrasi bisa berlangsung lagi. Kali ini aksi tersebut dimotori para pemuda dan siswa SMA yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) yang dibentuk pada 9 Februari. Duduk sebagai ketuanya adalah Husni Thamrin, Sekjen Pelajar Islam Indonesia (PPI), organisasi yang berafiliasi dengan Masyumi.

Target utama demonstrasi KAPPI adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Soemardjo, yang baru saja dilantik. Ia dianggap pendukung PKI dan ateis. Sasaran lainnya adalah Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, pendukung Partai Murba yang sudah dilarang.

Pada 1 dan 2 Maret, giliran Menteri Luar Negeri Soebandrio menjadi target demonstrasi KAPPI. Para demonstran membuat patung berkacamata dan boneka Subandrio yang tergantung di tiang bambu. Dua hari kemudian, 4 Maret, di kampus UI berdiri organisasi lain yang akan membuat tensi demonstrasi semakin meningkat, yaitu Laskar Arif Rahman Hakim. Fahmi Idris, aktivis militan HMI, menjadi komandannya.

Sementara itu, di tubuh Angkatan Darat, sebagaimana ditulis Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia (2007), muncul sebuah rencana untuk menangkap sejumlah menteri senior, termasuk Soebandrio. Beberapa perwira bahkan menyarankan untuk melenyapkan mereka. Ini adalah reaksi atas penolakan Sukarno kepada usulan Soeharto—yang disampaikan melalui surat—untuk mengganti menteri-menteri yang tidak diinginkan Angkatan Darat (hlm. 185).

Tugas tersebut jatuh kepada Kemal Idris dan Sarwo Edhi, sedangkan Soeharto tetap melanjutkan sandiwaranya sebagai komandan militer yang setia kepada presiden. Namun, rupanya Sukarno mengetahui rencana ini. Pada 8 Maret, Sukarno mengeluarkan perintah yang menekankan tugas anggota militer untuk setia kepada presiden sebagai panglima tertinggi (hlm. 186).

Hal ini berbarengan dengan demonstrasi-demonstrasi yang semakin tak terkendali. Pendukung Sukarno menyerang Kedutaan Besar Amerika Serikat, sedangkan Laskar Arif Rahman Hakim menyerang Departemen Luar Negeri. Laskar Arif Rahman Hakim dilindungi tentara, sehingga polisi tidak bisa berbuat apa-apa.

Tak berhenti sampai di situ, pada 9 Maret massa KAPPI dan Laskar Arif Rahman Hakim menduduki gedung Departemen Pendidikan dan kantor berita Hsin Hua. Hari berikutnya, Gedung Kebudayaan Cina mendapat giliran diserang dan dirusak.

Keadaan genting ini memaksa Sukarno beberapa kali menggelar pertemuan. Puncaknya adalah rapat kabinet pada 11 Maret. Di tengah-tengah rapat, seorang ajudan Sukarno menyerahkan secarik catatan yang menyebutkan ada pasukan tak dikenal bersiaga di depan istana. Ketidakhadiran Soeharto dalam rapat tersebut membuat Sukarno khawatir dan memutuskan untuk langsung terbang ke Istana Bogor. Sukarno ditemani Soebandrio, Chaerul Saleh, dan Leimena.

Tak lama setelah kepergian Sukarno, Amir Machmud melaporkan kejadian tersebut pada Soeharto. Panglima Kostrad itu kemudian memerintahkan Amir bersama Mohamad Jusuf (Menteri Perindustrian Dasar) dan Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi) untuk menemui presiden di Bogor.

Hasil pertemuan itu adalah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Surat inilah yang kemudian dimanfaatkan Soeharto untuk menghimpun kekuasaan dan menjadi pintu masuk kejatuhan Sukarno.

Penulis: Bulky Rangga Permana

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id