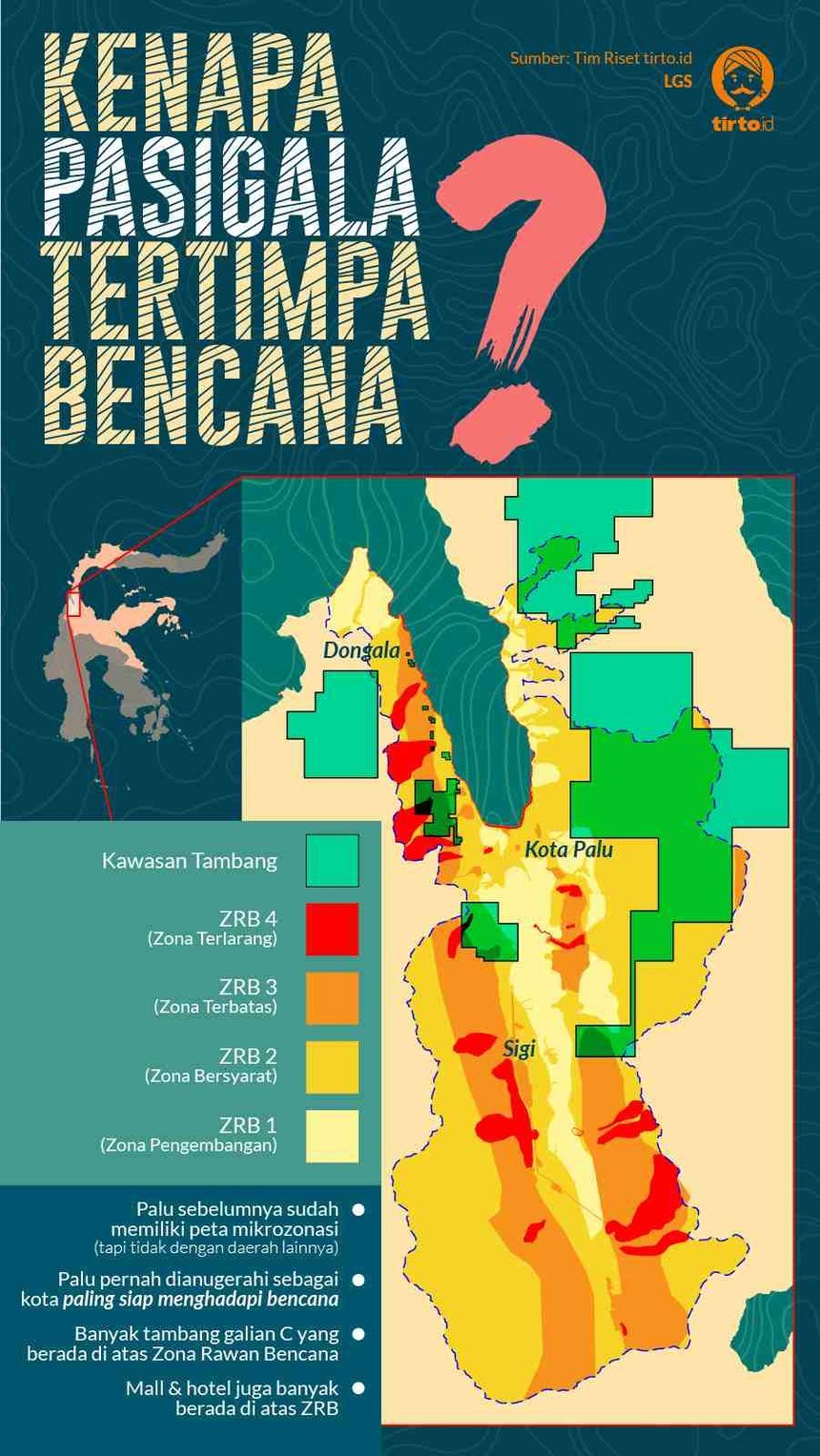

tirto.id - Kami menyusuri sepanjang Pantai Talise di Palu hingga perbatasan Donggala. Pemberhentian pertama kami di Palu Grand Mall. Memakai Google Maps yang sudah disesuaikan dengan peta Zona Rawan Bencana milik Adriansa Manu, Koordinator Sulteng Bergerak, kami mencari koordinat yang tepat dilewati sesar Palu Koro.

Kami menemukannya sekitar 27 meter dari gedung mal tersebut, hanya berjarak sekitar 100 meter dari bibir pantai.

Kami berkendara lagi menuju Donggala. Tak sampai 10 menit, kami sampai di Swiss-Belhotel Silae Palu. Posisinya menjorok ke pantai menyerupai tanjung. Resepsionis hotel itu berkata seluruh kamar hotel penuh, hari itu. Hanya tersisa unit vila kelas suite di seberang jalan menjauh ke pantai.

Kami meninggalkan hotel dan berkendara hingga perbatasan Donggala. Dari sana terlihat timbunan pasir tambang galian C, berderet di sepanjang pantai hingga ke Donggala. Pasir-pasir ini kabarnya dikirim ke Kalimantan.

Jika merujuk peta ZRB Pasigala, keseluruhan kegiatan investasi ini mulai dari mal, hotel, hingga kawasan tambang galian C berada di atas Zona Rawan Bencana zona 4.

Dalam data yang dihimpun Walhi Sulawesi Tengah, saat ini ada 463 izin tambang di provinsi tersebut. Sebagian besar berada di atas zona merah.

“Kami belum mendapatkan angka pasti berapa perusahaan yang berada di atas zona merah,” ujar Adriansa.

Selain tambang galian C, ada pula tambang emas yang meski berada di kawasan ZRB 2 tapi punya implikasi jika tetap beroperasi. "Misalnya saja tambang emas Citra Palu Mineral milik Bakrie. Areal konsesinya di atas patahan purba," imbuh Adriansa.

Menjawab kritik itu, Azmi Hayat, Staf Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng, menjelaskan gedung seperti Palu Grand Mall dan hotel termasuk ke dalam izin perlakuan khusus.

"Nantinya di bagian depan akan di-tsunami deck. Itu untuk mengurangi energi dari tsunami."

Tidak Pernah Siap Menghadapi Bencana

Banyak bangunan dan tambang di Zona Rawan Bencana ini menunjukkan tidak sigapnya pembangunan berperspektif kebencanaan. Padahal, sejak 2009 hingga 2011, Pemerintah Kota Palu sudah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.

Abdullah, pengamat kebencanaan dari Universitas Tadulako, mengatakan hasil kerja selama tiga tahun itu menjadi sia-sia. Sebab, setelah itu, dokumen tersebut dilupakan begitu saja.

Saat pergantian kepemimpinan dan rotasi pejabat pada 2012, pengetahuan tentang dokumen-dokumen mitigasi bencana itu tidak terdistribusi secara kelembagaan. "Sehingga, pada gempa 28 September 2018, kita tidak siap," kata Abdullah.

Di luar urusan dokumen itu, sebenarnya tarikan sejarah gempa besar di Sulawesi Tengah sudah bisa dipelajari sebagai langkah mitigasi.

Dalam laporan Abendanon 1917, gempa pada 1907 terjadi di Danau Lindu, Kabupaten Sigi. Dua tahun setelahnya, gempa lebih besar terjadi di Kulawi, masih di Kabupaten Sigi.

“Tiap sesar itu punya karakteristik. Sesar itu punya tahapan, penghimpunan energi dan pelepasan energi. Apa yang terjadi pada 1907 itu bukan pemicu gempa yang terjadi pada 1909. Itu memang karakternya,” terang Mudrik Daryono, peneliti sesar Palu Koro, di kantornya di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Bandung.

Mudrik Daryono memulai ekspedisi Palu Koro pada 2012 untuk keperluan disertasinya. Pada 2012, gempa mengguncang Sulawesi Tengah, tepatnya di daerah Lindu. Saat meneliti lapisan pada gempa tersebut, Mudrik menemukan karakter yang sama dengan gempa 1907. Artinya, ada potensi gempa lebih besar mengintai Sulawesi Tengah, setidaknya dalam dua tahun ke depan, yakni 2014.

Mengetahui hal itu, atasan Mudrik saat itu, Prof. Hery Harjono, mendorong untuk segera mengumumkan temuan ini. “Saya bilang ke seminar-seminar,” kata Mudrik.

Dalam disertasinya, Mudrik menjelaskan Sulawesi memiliki tatanan sesar rumit, terdiri dari sesar aktif bergerak dan tidak bergerak. Setidaknya, ada 20 sesar yang melewati Sulawesi Tengah dan sekitarnya.

Palu Koro menjadi salah satu yang paling aktif. Sesar ini bergerak sekitar 4-5 sentimeter tiap tahun dan memiliki lima segmen: Segmen Palu, Segmen Saluki, Segmen Moa, dan Segmen Graben Meloi.

Pada Juli 2018, bersama ekspedisi Palu Koro, Mudrik bertemu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, untuk menyampaikan hasil disertasinya soal potensi gempa mengintai Palu dan sekitarnya.

“Pada saat itu, secara prinsip, Pak Gubernur sangat serius menanggapi hasil laporan kami. Dia lalu memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti temuan ini,” ujar Mudrik.

Namun, hanya berselang dua bulan, gempa berkekuatan magnitudo Mw 7,5 menghantam Palu.

Usai gempa 28 September 2018, disusul tsunami dan likuefaksi, Mudrik mempelajari lebih teliti laporan Abendanon pada 1917.

Ia menemukan catatan, pada beberapa desa, usai gempa 1909, penduduk setempat bahkan meninggalkan desa tanpa membawa harta benda karena sudah tertimbun tanah.

“Namun, tidak ada catatan mengenai lokasi detail desa tersebut. Belum dipastikan pula ini likuefaksi yang terjadi seperti setahun lalu,” jelas Mudrik.

Ihwal likuefaksi, ujar Mudrik, perlu penelitian lebih komprehensif mengenai penyebabnya. Kesimpulan saat ini, menurutnya, masih terlalu sederhana.

Kendati demikian, Mudrik mengatakan Kota Palu masih dapat dibangun, dengan catatan harus memiliki perspektif kebencanaan.

“Setidaknya untuk daerah yang dilewati sesar, jangan dibangun apa pun. Bikin saja jalur hijau. Daerah itu harus steril, setidaknya selebar sampai 10 meter di tiap sisi. Jadi, total 20 meter sepanjang jalur sesar aktif Palu Koro.”

Peta Zona Rawan Bencana yang Telat

Palu sejatinya sudah memiliki peta mikrozonasi khusus kerawanan yang dibuat BMKG Kota Palu. Peta itu seharusnya dirilis setahun sebelum bencana Pasigala. Namun, baru sekarang peta mikrozonasi yang memuat detail daerah kerawanan bencana itu dibagikan ke kelurahan.

Pertanyaannya, apakah peta mikrozonasi itu diadopsi pada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Sulawesi Tengah atau tidak? Mengingat yang baru memiliki peta seperti ini hanya Kota Palu.

Di tiap kelurahan di Sulawesi Tengah memang sudah memiliki peta kerawanan sebelum bencana terjadi pada 28 September 2018. Sayangnya, peta kerawanan itu tidak dimasukkan ke dalam RTRW Sulawesi Tengah.

Akibatnya, pembangunan dilakukan tanpa perspektif kebencanaan. Ini terbukti dengan sejumlah bangunan yang justru berada di kawasan Zona Rawan Bencana.

Selain itu, peta Zona Rawan Bencana Pasigala yang ada saat ini dibuat tak lama setelah gempa, tsunami, dan likuefaksi.

Dari peta itu, pemerintah daerah tengah menyusun revisi Raperda RTRW Sulawesi Tengah. Namun, menurut Neni Muhidin dari Pasigala Center yang juga penggiat literasi kebencanaan, pengadopsian itu justru terkesan bias.

“Bagaimana dengan daerah lain yang tidak terdampak? Sementara peta ZRB yang sekarang hanya menjawab peristiwa yang sudah terjadi,” kata Neni.

Menjawab hal itu, Mudrik menyakinkan kawasan yang terdampak kemarin berpotensi untuk mengalami bencana yang sama saat "ulang tahun" gempa kembali lagi.

“Robekan gempa sudah pasti berada di kawasan yang dilewati jalur sesar. Tapi, kita belum tahu kalau likuefaksi,” kata Mudrik.

Namun, ia mengakui memang dibutuhkan kajian untuk kawasan lain yang sebelumnya tidak terdampak, mengingat sesar di Sulawesi Tengah tak hanya Palu Koro.

“Saya mengkhawatirkan sesar Matano. Tapi, itu hanya keingintahuan saja. Saya belum mengkaji ke sana.”

Menurut Mudrik, butuh sumber daya manusia dan anggaran riset sangat besar untuk meneliti ke semua sesar di Sulawesi Tengah. “Cara terdekat yang dapat kita lakukan hanya dengan membaca karakter sesar yang sudah melepaskan energinya. Seperti Palu Koro itu sudah ketahuan akarnya dari mana ke mana.”

Dilematis Tanggul atau Mangrove

Pascabencana muncul usulan untuk membangun proyek tanggul sepanjang 7 kilometer di sepanjang Teluk Palu sebagai bentuk mitigasi tsunami. Namun, ide ini menuai pro dan kontra.

Abdullah dari Universitas Tadulako, misalnya, setuju proyek ini. Menurutnya, dampak tsunami tahun lalu berhasil diminimalisir lantaran ada tanggul di bibir pantai.

“Selain itu, banyak jasad korban yang tertahan di tanggul dan tidak terseret ke laut,” ujar Abdullah.

Namun, ide proyek itu dinilai Neni Muhidin justru sesat pikir. Menurutnya, tanggul hanya akan menghabiskan anggaran dan dijadikan sebagai bancakan proyek.

Alasan Neni cukup masuk akal, lantaran tanggul yang dibangun bisa jadi sudah roboh lebih dulu begitu terjadi gempa dan sebelum tsunami. Sehingga, tanggul akan sia-sia.

Lagi pula, lanjut dia, umur beton kian hari, apalagi terendam dalam air, kian tahun akan semakin lapuk sehingga ketika tsunami datang, mungkin ketahanannya sudah jauh berkurang dibanding saat pertama dibangun. Ia membandingkannya dengan mangrove.

“Jika bicara mangrove, jangan hanya bakau, vegetasinya beragam. Jadi, kalau tidak cocok ditanami bakau, bisa ditanami yang lain. Mangrove itu semakin tahun akarnya semakin kuat untuk menahan ombak. Ongkosnya lebih murah ketimbang membikin tanggul,” jelas Neni.

Jika kemudian pemerintah ingin membuat tanggul fungsional dengan membangun jalan di atasnya, menurut Neni, hal itu bukan mitigasi tsunami yang baik.

“Untuk evakuasi tsunami, jalurnya harus vertikal dari bibir pantai, bukan horizontal. Jika dibangun jalan di atas tanggul, itu tidak bisa menjadi jalur evakuasi,” sergah Neni.

Dalam Rencana Induk Sulawesi Tengah, jelas diamanatkan untuk merevitalisasi kawasan yang terdampak bencana Pasigala, termasuk daerah bibir pantai.

“Seperti di Pantai Talise itu, dulunya merupakan bakau. Harus dikembalikan lagi ke fungsi asalnya,” jelas Adriansa Manu.

Sebelum tsunami, Pantai Talise sempat direklamasi untuk dibangun kafe-kafe di atasnya. Sekarang, daerah itu rata air laut. Garis pantai bukan lagi ditandai pasir, tapi ubin bekas lantai kafe-kafe yang tersapu tsunami setahun lalu.

Palu Koro, usai melepaskan energinya setahun lalu, saat ini tengah tertidur pulas. Mengumpulkan kembali energi untuk dilepaskan sekitar 108 tahun lagi.

Namun, masih banyak sesar lain yang belum dikenal karakteristiknya, belum diketahui kapan "ulang tahunnya". Sembari menunggu itu, Sulawesi Tengah maupun provinsi lain, sebaiknya bersiap-siap.

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Mawa Kresna

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id