tirto.id - Apa yang kau rasakan jika rumah dan harta bendamu harus dibelesakkan secara seporadis ke dalam tanah bersama rumah-rumah lainnya oleh tanah cair bergerak yang tanpa kau tahu dari mana penyebabnya? Bersedih, ya sudah pasti.

Lalu kau baru saja mengelap air matamu, bersiap membangun kembali hidup dengan bertahan semampunya, lalu kau harus menghadapi kenyataan ibumu meninggal lantaran kondisinya yang terus memburuk di tenda pengungsian.

Dua bulan setelahnya, tiba-tiba kekasihmu melamarmu untuk menikah. Dan kini, kau sedang harap-harap cemas menanti kelahiran anak pertamamu yang akan lahir di bawah atap hunian sementara berukuran 3x4 meter. Berdesakkan dengan mertuamu.

Ini jelas merupakan tahun yang terlalu banyak memberi efek kejut buatmu. Dan kau harus menanggungnya di usia yang baru saja 17 tahun.

Kau…adalah Enge Momi.

Enge Momi, bukan nama sebenarnya, memilih mengiyakan ajakan menikah kekasihnya, Andika, 28, juga bukan nama sebenarnya, tiga bulan pascagempa bermagnitudo 7,5 Skala Ritcher menghantam Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 petang.

Setelah kepergian ibunya, Enge Momi tak punya seseorang untuk diandalkan. Ayahnya jauh di Kalimantan, sementara ia masih memiliki beberapa saudara kandung di Palolo, Kabupaten Sigi, kampung halamannya. Ia memang sudah bekerja di sebuah toko. Namun, itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tawaran Andhika dilihatnya sebagai jalan keluar untuk masalah ekonominya saat itu. Bukan tak bahagia, tapi jika keadaannya sama sekali lain, ia lebih memilih untuk melajang hingga usia 20 tahun.

“Tidak ada yang merawat saya. Jadi menikah saja,” aku Enge Momi sembari memegangi perutnya.

Enge Momi dan Andhika tinggal berdesakkan dalam satu bilik huntara dengan orangtua Andhika, di Huntara Petobo, Sulawesi Tengah. Hanya ada sekat tipis yang membagi ruang antara dua rumah tangga tersebut. Walhasil, mereka membangun kanopi kecil yang agak menjorok ke depan bilik sebagai dapur.

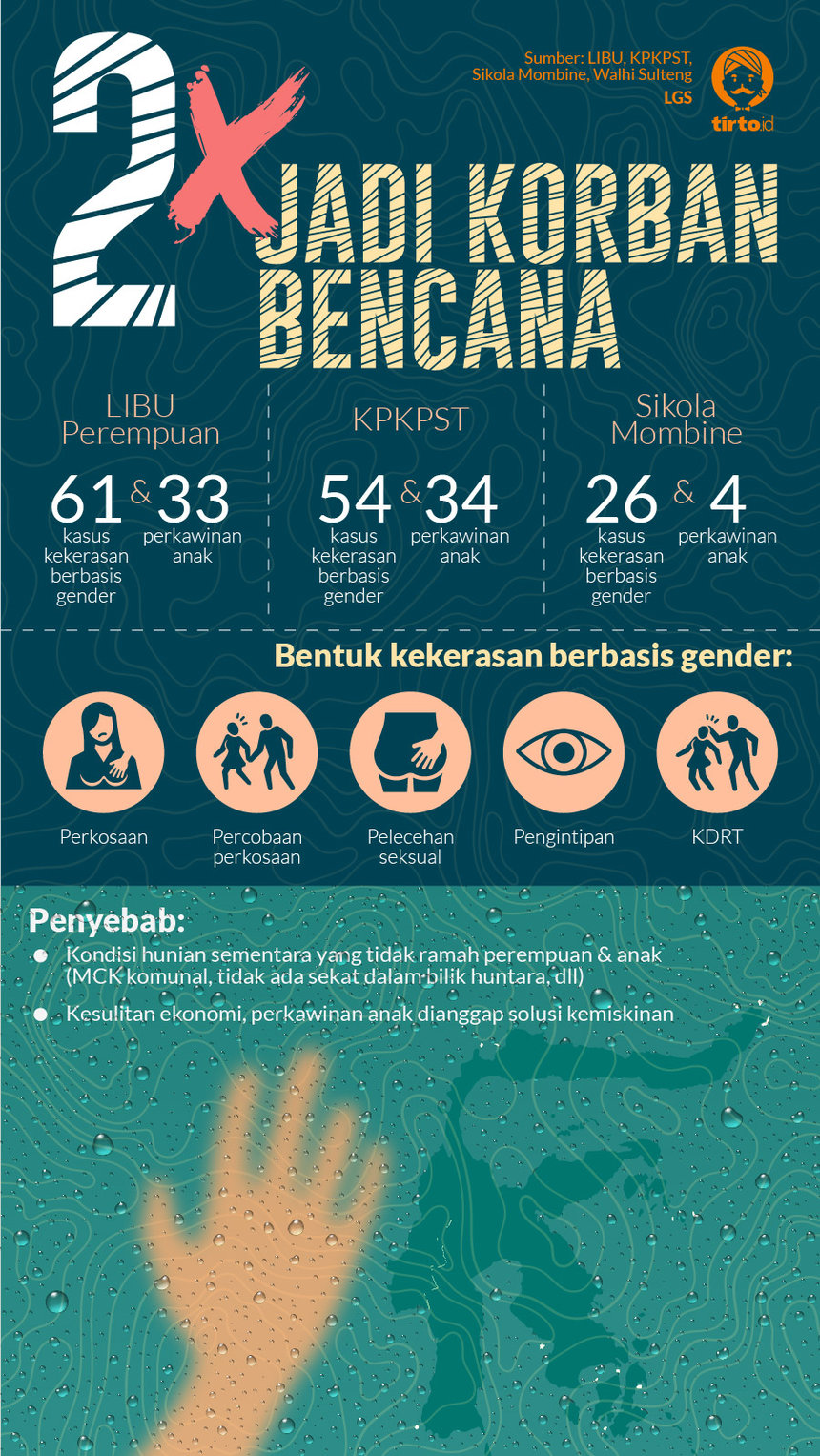

Enge Momi tak sendiri. Ada 35 anak lainnya yang menjadi korban perkawinan anak pascabencana berdasarkan temuan Lingkar Belajar Untuk Perempuan (LIBU), sebuah lembaga advokasi perempuan lokal, di enam titik wilayah Tenda Ramah Perempuan (TRP), yakni; Petobo, Pombewe, Pantoloan, Gunung Bale, Sibalaya dan Balaroa.

Menurut Direktur LIBU, Dewi Rana melihat penyebab tertinggi adanya perkawinan anak tersebut bukan lantaran hamil.

“Tapi keterdesakkan ekonomi. Orangtua merasa sudah tidak punya apa-apa. Tidak ada pilihan kecuali menikahkan anak-anaknya untuk mengurangi beban ekonomi,” jelas Dewi.

Salah satunya kasus yang dialami Nadoli, bukan nama sebenarnya, 16, yang menikah dengan duda berusia sekitar 50 tahun. Istri si duda merupakan korban meninggal likuefaksi.

Kepada keluarga Nadoli, ia menjanjikan mahar sedemikian besar berupa rumah, sejumlah hewan ternak seperti sapi dan kendaraan bermotor. Ia juga menjanjikan Nadoli bisa tetap bersekolah setelah menikah. Namun, kabarnya Nadoli justru dikurung di dalam rumah.

Lembaga advokasi lain seperti Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan (KPKPST) mencatat ada 34 perkawinan anak. Sementara Sikola Mambine, yang berarti ‘sekolah perempuan’ dalam bahasa Kaili, mencatat ada 4 perkawinan anak.

“Angka-angka tadi dari kasus yang sudah dilaporkan. Belum lagi yang tidak dilaporkan. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual,” imbuh Dewi.

Huntara yang Tak Ramah Perempuan

"Ya barangkali Ibu-ibu bisa pakai hijab yang lebih panjang dari pagi hingga malam."

Ibnu Asur enteng saja saat menjawab keluhan seorang penyintas dalam forum Simposium Satu Tahun Pasigala, 26 September 2019. Ibnu Asur merupakan Kasubdit Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial BNPB yang dalam acara itu mewakili BNPB.

Saat itu, seorang ibu mengeluhkan maraknya kasus pengintipan hingga pelecehan seksual berat yang terjadi di huntara tempat tinggalnya.

"Kami tak bisa memonitor tiap kasus satu per satu," imbuh Ibnu Asur.

Kasus kekerasan berbasis gender memang menjadi momok terutama bagi perempuan yang tinggal di hunian sementara (Huntara). Spektrumnya pun luas, mulai dari pengintipan, KDRT, pencabulan, percobaan perkosaan hingga perkosaan.

Dewi Rana dari LIBU memandang persoalan ini disebabkan kondisi huntara yang tidak ramah bagi perempuan dan anak.

“Misalnya saja bilik MCK komunal yang terlalu rendah, tidak ada sekat pada bilik dan kondisi huntara yang tidak nyaman. Biasa kan, mereka pakai daster kalau di rumah. Sekarang jadi agak sulit karena banyak orang lalu lalang, sementara kalau menutup pintu, hawa di dalam bilik menjadi lebih panas,” terang Dewi.

Selain itu, akses menuju ke beberapa huntara cukup terpencil dan sulit. Sehingga tidak cukup aman bagi anak perempuan berjalan sendiri. Risnawati, Direktur Sikola Mambine menceritakan pada kami sebuah kasus perkosaan yang dialami salah satu gadis penghuni huntara.

Sebut saja ia Betue. Pada suatu siang, Buteu baru saja pulang sekolah dengan kawannya. Saat menuju huntara, Buteu dihampiri tukang ojek yang mengaku tahu tempat tinggal Buteu dan berniat mengantarnya pulang. Beteu akhirnya menerima tawaran itu dan meninggalkan kawannya, karena tukang ojek tersebut tak bersedia mengangkut dua anak.

Di perjalanan, Betue tak lantas dibawa pulang. Pelaku berbelok ke arah pasar terlebih dahulu baru kemudian membawa Betue ke tempat sepi seperti kebun yang jauh huntaranya. Di sanalah Betue diperkosa. Usai diperkosa, Betue yang tidak sadarkan diri ditinggal begitu saja oleh pelaku.

Saat siuman, Betue langsung berlari mencari jalan pulang. Di tengah perjalanan, ia bertemu suami istri yang mengetahui huntara tempat tinggalnya. Saat itu juga, Buteu melaporkan kejadian naas yang dialaminya. Sayangnya, ia tak begitu ingat wajah pelaku. Hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran, entah di sekitar huntara tempat tinggal Betue atau justru daerah lain.

Kekerasan berbasis gender juga menjadi salah satu temuan kasus sosial terbanyak yang terjadi di huntara. LIBU sendiri mencatat ada 61 kasus kekerasan berbasis gender, sementara KPKPST mencatat adanya 54 kasus dan Sikola Mombine 26 kasus.

Tak hanya di Palu, kasus kekerasan berbasis gender juga kerap terjadi pada kondisi pascabencana sebelumnya yang terjadi di Indonesia, seperti tsunami Aceh, pengungsian Rohingya, gempa Jogja, erupsi Merapi dan sebagainya. Sayangnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah masih nihil untuk mengurangi risiko adanya kasus-kasus demikian terulang.

Padahal seharusnya, dalam bencana Pasigala, pemerintah dalam hal ini BNPB, sudah lebih siap dalam membangun tenda pengungsian maupun huntara ramah anak dan perempuan.

Komnas Perempuan sudah memberikan laporan dan rekomendasi korektif kepada pemerintah. Harapannya, laporan itu dapat menjadi road map dalam penanganan konflik, bencana dan pengungsian.

“Kedua, sekarang memfokuskan pada respon publik. Selama ini perempuan selalu disalahkan saat menjadi korban kekerasan seksual. Ya karena bajunya tersingkaplah, terbukalah. Nah, yang kulihat sekarang sudah mulai tidak seperti itu. Jadi begitu cara kerja kami, membangun sistem,” terang Komisioner Komnas Perempuan, Yuniati Chuzaifah.

“Hasil reportnya Komnas Perempuan kan, selalu kami launching. Dan sebelum kami launching kami mengundang semua lembaga negara terkait untuk difollow up. Tapi kan, kita tahu, mereka biasanya tiga bulan ganti pejabat, tapi pengetahuannya tidak ikut dilembagakan menjadi kebijakan institusi. Akhirnya start from beginning lagi. Selain itu, perspektif gender di kalangan aparatur negara kan masih minim. Jadi tidak lalu menjadi prioritas,” tutup Yuniati.

Dengan begini, para perempuan lagi-lagi menjadi kelompok rentan pada saat terjadi bencana. Mereka menjadi korban dua kali. Korban bencana alam dan korban bencana sosial.

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Mawa Kresna