tirto.id - Rentetan gempa mengguncang Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018. Titik pusat gempa berada di 26 km timur laut Donggala dengan kedalaman 11 km. Gempa terbesarnya tercatat punya magnitudo 7,4 SR.

Setengah jam kemudian tsunami menghantam Kota Donggala dan Palu. Berdasarkan pantauan BMKG dan informasi saksi lapangan, ketinggian tsunami mencapai 1,5 meter. Kota yang kemudian porak-poranda serta putusnya jaringan listrik dan komunikasi menimbulkan kepanikan.

Kepala BMKG saat itu, Dwikorita Karnawati, menyebut pemicu gempa dan stunami adalah aktivitas tektonik Sesar Palu-Koro. Pernyataan Dwikorita dikonfirmasi oleh PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi).

“Berdasarkan posisi dan kedalaman pusat gempa bumi, maka kejadian gempa bumi tersebut disebabkan oleh aktivitas sesar aktif pada zona Sesar Palu-Koro yang berarah barat laut-tenggara,” demikian pernyataan resmi PVMBG.

Gempa dan tsunami itu membuat masyarakat terkejut. Sangat sedikit orang tahu ada sesar aktif membujur dari suatu titik di dasar Laut Sulawesi hingga Teluk Bone. Sesar ini menebas bagian tengah Pulau Sulawesi sepanjang lebih dari 700 kilometer. Otoritas Kota Palu dan Sulawesi Tengah baru sadar bahwa rumah mereka berdiri di atas zona bencana. Selang beberapa waktu kemudian, usulan pemindahan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dari Palu mulai terdengar.

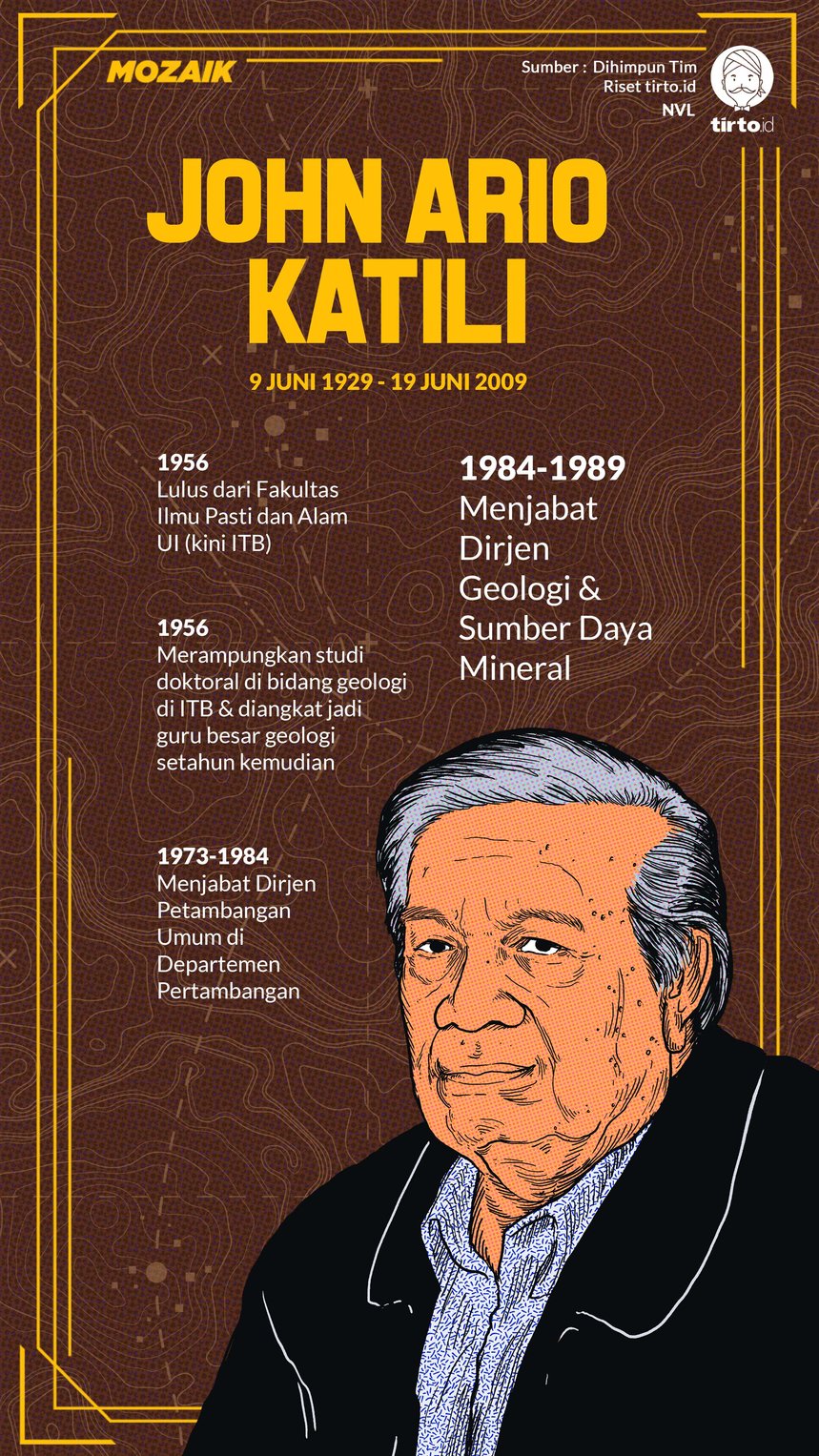

Siapa nyana, usulan itu sebenarnya pernah pula terdengar pada 1980-an. Penggagasnya adalah Profesor John Ario Katili, putra Sulawesi yang juga dikenal sebagai Bapak Geologi Indonesia.

“Prof. Katili dulu pernah menyampaikan bahwa Palu tidak layak menjadi ibu kota [Provinsi Sulawesi Tengah]. Tetapi [mungkin] atas pertimbangan politis, rekomendasi tersebut tidak ada tindak lanjutnya,” kata Guru Besar Geologi Fakultas Teknik UGM, Prof Subagyo Pramumijoyo, sebagaimana dikutip laman Harian Jogja.

Kala itu Kota Palu sedang dikembangkan untuk menunjang statusnya sebagai ibu kota provinsi. Prof. Katili yang saat itu adalah Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi justru skeptis dengan proyek itu. Sebagai geolog ia paham benar bahwa Palu berada di zona tumbukan tiga lempeng tektonik. Membangun kota di sana sudah jelas berisiko karena rawan bencana.

Sejumlah kolega menyarankan Prof. Katili menyampaikan informasi ilmiah itu kepada pemerintah. Sayang sekali, ia tak digubris.

“Sulit berbicara dengan orang kuasa, tapi tidak bisa mendengar dengan baik,” kata Prof. Katili yang wafat pada 19 Juni 2008—tepat hari ini 12 tahun silam—sebagaimana dikutip Harian Jogja dari Prof. Subagyo.

Dari Pulau Unauna ke Austria

John Ario Katili lahir di Gorontalo pada 9 Juni 1929. Keluarganya termasuk golongan terdidik di masa kolonial. Ayahnya, Abdullah Umar Katili, pengawas jaringan pengairan. Sementara kakeknya disebut-sebut sebagai guru bahasa Belanda pertama di seantero tanah Gorontalo.

John, demikian ia biasa disapa, akrab dengan alam sejak kecil. Pulau Unauna—tempat mukim sang paman yang terletak di tengah Teluk Tomini—adalah “taman bermain” John kecil. Koral di pesisirnya tak henti membuatnya takjub. Sebagai anak pesisir ia biasa memancing atau sekadar berperahu ke desa tetangga. Sekali waktu ia ikut pamannya berburu rusa di gunung. Masa kecil John di Pulau Unauna itu turut menentukan arah minat keilmuannya pada geologi.

“Semua yang saya lihat memang berpengaruh betul terhadap minat dan karir saya kemudian. Sebagai anak lelaki berusia lima tahun, saya selalu bertanya-tanya, ada apa di balik horison. Memang di situ ada inquisitive mind. Mungkin juga karena opa saya guru bahasa Belanda pertama di Gorontalo. Biasanya anak guru sejak dini terlatih pemikirannya,” tutur John sebagaimana dikutip harian Kompas (18 Februari 1990).

Karena pekerjaan sang ayah yang mengharuskannya berpindah pos, John pun mesti ikut berkelana saat masa sekolah. Pendidikan dasarnya semula ditempuh di Rooms Christelijke School Poso dan kemudian lulus di HIS Gorontalo pada 1943. Saat itu Jepang sudah menduduki Indonesia. Selepas itu John melanjutkan pendidikan di sekolah Chugakko di Tomohon. Pendidikan tingkat SMP-nya diselesaikan di MULO Manado pada 1947.

John lalu melanjutkan jenjang SMA-nya di AMS Makassar. Di tingkat inilah minatnya pada geologi mulai tumbuh atas dorongan seorang gurunya.

“Guru fisikanya itu orang Belanda yang mendapat gelar doktor di bidang ilmu tanah. Guru inilah yang mengasah bakat dan minat muridnya, sehingga Katili makin mantap mempelajari geologi,” tulis Kompas.

Tak hanya itu, ia juga mengembangkan minatnya pada sastra. Neni Muhidin di laman Lokadatamenyebut perhatian John pada sastra terhitung serius, meski kembara keilmuan John pada akhirnya berlabuh pada geologi. Saat lulus dari AMS nilai pelajaran bahasanya tertinggi dibanding mata pelajaran lain. Nantinya wawasan sastra itu amat menunjang dirinya sebagai saintis.

Medio 1950, John hijrah ke Jawa untuk meneruskan pendidikan di Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia (FIPIA UI). John termasuk angkatan pertama mahasiswa geologi di kampus itu dan dibimbing oleh geolog Belanda Prof. T.H.F. Klompe.

Jenjang sarjana diselesaikannya pada 1956. Selanjutnya ia belajar di Universitas Inssbruck, Austria. Ia pulang ke Indonesia pada 1958 dengan membawa bahan-bahan penting untuk disertasinya. John lulus dua tahun kemudian, saat FIPIA UI—dan Fakultas Tekniknya—telah resmi berubah jadi ITB.

“Tahun 1960 jadilah J.A. Katili lulus cum laude pada usia 30 tahun dan merupakan doktor lulusan ITB yang pertama. Setahun setelah gelar doktornya, ia menyandang predikat professor. Pengabdian untuk Geologi dilanjutkan sebagai dosen Geologi di ITB dan menjabat Dekan Departemen Teknologi Mineral dari 1961 hingga 1965, dekan pertama bangsa Indonesia,” tulis laman Geomagz.

Dari Sains ke Panggung Politik

Pada 1962, John berkunjung ke “taman bermainnya” sewaktu kecil. Dulu ia tak paham bahwa Pulau Unauna sebenarnya adalah gunung berapi. Gunung Colo di tengah pulau itu adalah puncaknya. Dan rupanya tanah tenteram yang dulu ia akrabi itu tengah bergejolak. Kini John kembali sebagai geolog dan mulai meneliti sejarah kebumian kampung halamannya.

“Karena saya berasal dari pulau itu, ketika gunung itu menunjukkan aktivitas pada tahun 1960-an, saya mulai membaca dan menemukan siklus Gunung Colo itu 90 tahun,” kata John sebagaimana dikutip Kompas.

Saat itu tak ada indikasi bahwa Gunung Colo akan erupsi. Tapi, temuan John terbukti dua dekade kemudian. Pada Juli 1983, Pulau Unauna diguncang rentetan gempa. John yang saat itu menjabat Dirjen Pertambangan Umum Departemen Pertambangan, tahu benar bahwa inilah saatnya siklus berulang. Tanpa ragu John menginstruksikan direktur dinas vulkanologi setempat untuk mengevakuasi seluruh warga yang tinggal di Pulau Unauna.

Benar saja, Gunung Colo akhirnya erupsi pada 23 Juli 1983. Pulau Unauna yang indah porak-poranda terkubur material vulkanik. Tapi, sekira 7.000 warganya selamat berkat keputusan John.

“Tidak adanya korban jiwa membuat pakar di Jepang bertanya-tanya, bagaimana kita melakukan itu. Saya sampai diundang ke mana-mana untuk menjelaskan hal tersebut. Saya katakan, itu semua karena kita mengerti sifat gunung tersebut. Kita pelajari siklusnya,” tutur John.

Peristiwa itu jadi momen penting dalam karier eksekutif maupun keilmuan John. Setahun kemudian John mengisi posisi Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral. Pada 1989, suami Ileana Syarifa Uno itu dipercaya jadi Penasehat Ahli Menteri Pertambangan dan Energi. Lalu pada kurun 1992-1997 John melanglang ke dunia politik sebagai Wakil Ketua MPR. Tak habis di situ, antara 1999 sampai 2003 John diangkat jadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan dan Mongolia.

Peran H.B. Jassin dalam Kepenulisan

Tapi betapa pun luas petualangannya, John tetap mendaku diri sebagai saintis. Dan sebagai saintis, ia punya prinsip tak berhenti belajar.

“Dengan begitu bila jabatan eksekutif selesai, tidak down atau mengalami post power syndrome. Saya tidak bilang saya tidak akan mengalami itu nanti, itu saya tidak tahu. Tapi saya memang terus belajar dalam bidang saya selama ini,” katanya.

John juga seorang komunikator sains yang produktif. Di tengah pekerjaan dan sederet tanggung jawab birokratis yang musti diembannya, John tetap produktif menulis karya ilmiah. Cakupan topiknya beragam, mulai dari soal teoritis seperti geologi dan geofisika hingga yang praktikal macam manajemen SDA dan ekonomi mineral. Dalam obituari yang terbit di Kompas (20 Juni 2008), selama hidup John setidaknya menulis 11 buku dan 250 karya ilmiah.

Neni Muhidin menyebut John aktif menulis sejak tahun pertama kuliah. Artikel pertamanya di bidang geologi berkepala "Indonesia Eldorado Geologi" terbit di majalah Mimbar Indonesia edisi Desember 1951. Dalam soal tulis-menulis John banyak dapat bantuan dari kritikus sastra Hans Bague Jassin yang dikenalnya melalui kakak tertuanya.

“Hobi yang ditekuni sejak lepas mahasiswa tingkat satu tak bisa dilepaskan dari peranan H.B. Jassin, yang saat itu menjadi anggota redaksi majalah mingguan Mimbar Indonesia. Jassin-lah yang melihat potensi John untuk menyalurkan hard science kepada khalayak dengan bahasa yang mudah dipahami,” tulis Kompas (27 Juli 2007).

Beberapa karyanya kemudian jadi literatur klasik bagi pelajar, mahasiswa, dan dosen di bidang geologi dan kegunungapian. Misalnya Ihtisar 3.000.000.000 Tahun Sejarah Bumi yang ditulis untuk bacaan siswa SMP pada 1950-an. Pada 1963, John bersama seorang seniornya Peter Marks menyusun buku Geologi yang dimaksudkan jadi babon ilmu geologi. Ada pula buku tentang kebencanaan dan kegunungapian berjudul Laksana Beraraknya Mega (1986) yang disusunnya ketika menjabat Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu John masih menyempatkan diri menulis artikel populer di beberapa media. Tak hanya soal geologi, tapi juga sastra, budaya, hingga ulasan sepak bola. Usia senja tak menghalangi semangatnya untuk terus menulis.

“Tiga tahun sebelum berpulang pada 19 Juni 2008, dia masih sempat menerbitkan, ‘Monitoring, Mitigation, and Forecasting of Earthquakes in Moslem Countries’. Itu makalah terakhir yang dia presentasikan dalam kongres internasional World Islamic Academy of Science di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2005,” tulis Neni Muhidin.

Editor: Irfan Teguh