tirto.id - Bagi muda-mudi yang sedang dimabuk asmara, tiada ujaran yang lebih kencang disuarakan oleh para penggiat gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) kecuali “zina”. Aturan mainnya pun mulai dari bentuk yang terlunak, semisal duduk berdua di tempat sepi, hingga yang terkeras yakni berhubungan badan selayaknya suami-istri.

Sikap kontra menguap ke permukaan. Nur Janti, misalnya, menilai pendapat seperti itu memunculkan generalisasi bahwa semua pelaku pacaran pasti melakukan tindakan amoral. Ia melihat hubungan antar-manusia itu kompleks, sehingga mengandung konsekuensi positif maupun negatif.

Ia mempertanyakan mengapa memakai embel-embel “Indonesia”, sementara penggiatnya mayoritas muslim, dan argumentasi gerakan itu dilandaskan pada ajaran Islam. Ia juga kesal jika gerakan seperti ITP pada akhirnya hanya dalih untuk kampanye nikah muda, fenomena yang kerap ia kritisi sebagai problem akut di Indonesia

“Jika orang dari berbagai latar belakang keyakinan mau berhubungan badan pun, itu urusan dan tanggung jawab mereka. Itu ranah privat, tak usah dicampuri,” kata perempuan yang gemar menulis tentang gerakan feminisme dalam perspektif sejarah ini.

Aktivis perempuan Tunggal Pawestri menilai diamnya masyarakat terhadap gerakan ITP berbahaya sebab menciptakan ruang untuk aksi persekusi. Ia mencontohkan kasus penganiayaan, penelanjangan, dan pengarakan pasangan muda-mudi di Cikupa, Tangerang, pada akhir November 2017.

Pasangan tersebut terbukti tidak berbuat mesum, sebagaimana yang dituduhkan, tetapi tetap dipersekusi. Lebih parah lagi, ada yang merekam aksi persekusi lalu videonya diunggah serta beredar di media sosial. Korban, terutama si perempuan, mengalami trauma berat, dan menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan publik tanah air.

“Jadi, saya pikir enggak boleh lelah juga berupaya untuk memelihara ruang diskusi ini untuk menantang ide-ide mereka. Saya akan menantang itu seperti saya menolak poligami," kata Pawestri.

Kelompok Islam konservatif yang gemar mengatur bagaimana masyarakat Indonesia menjalin hubungan dengan pasangan bukan cuma ITP. Ada AILA (Aliansi Cinta Keluarga Indonesia), atau Persistri (Persatuan Islam Istri). Perjuangan mereka juga tidak mentok di level medsos atau acara diskusi, tapi hingga ke Mahkamah Konstitusi.

Pada 2016 AILA, Persistri, dan beberapa elemen lain mengajukan judicial review untuk memperluas cakupan subjek hukum dalam tiga pasal KUHP.

Pertama, Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan antara laki-laki atau perempuan dengan orang yang sudah menikah, diusulkan untuk diperluas agar menjangkau siapa pun yang berhubungan badan di luar status nikah.

Kedua, Pasal 285 yang mengatur tentang perkosaan. Pemohon meminta MK untuk merevisi regulasi tersebut sehingga bisa menyasar pelaku laki-laki maupun perempuan.

Ketiga, Pasal 292. Pemohon usul perluasan cakupan subjek yang dapat dikenakan sanksi. Mereka ingin tak cuma percabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak yang bisa dijerat hukum, tetapi siapa saja yang berhubungan dengan sesama jenis, terlepas dari berapa pun usia mereka.

Usai menjalani proses pertimbangan, pada 14 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan revisi ketiga pasal tersebut. AILA dan pemohon lain tentu kecewa, tetapi perjuangan mereka tidak lantas berhenti.

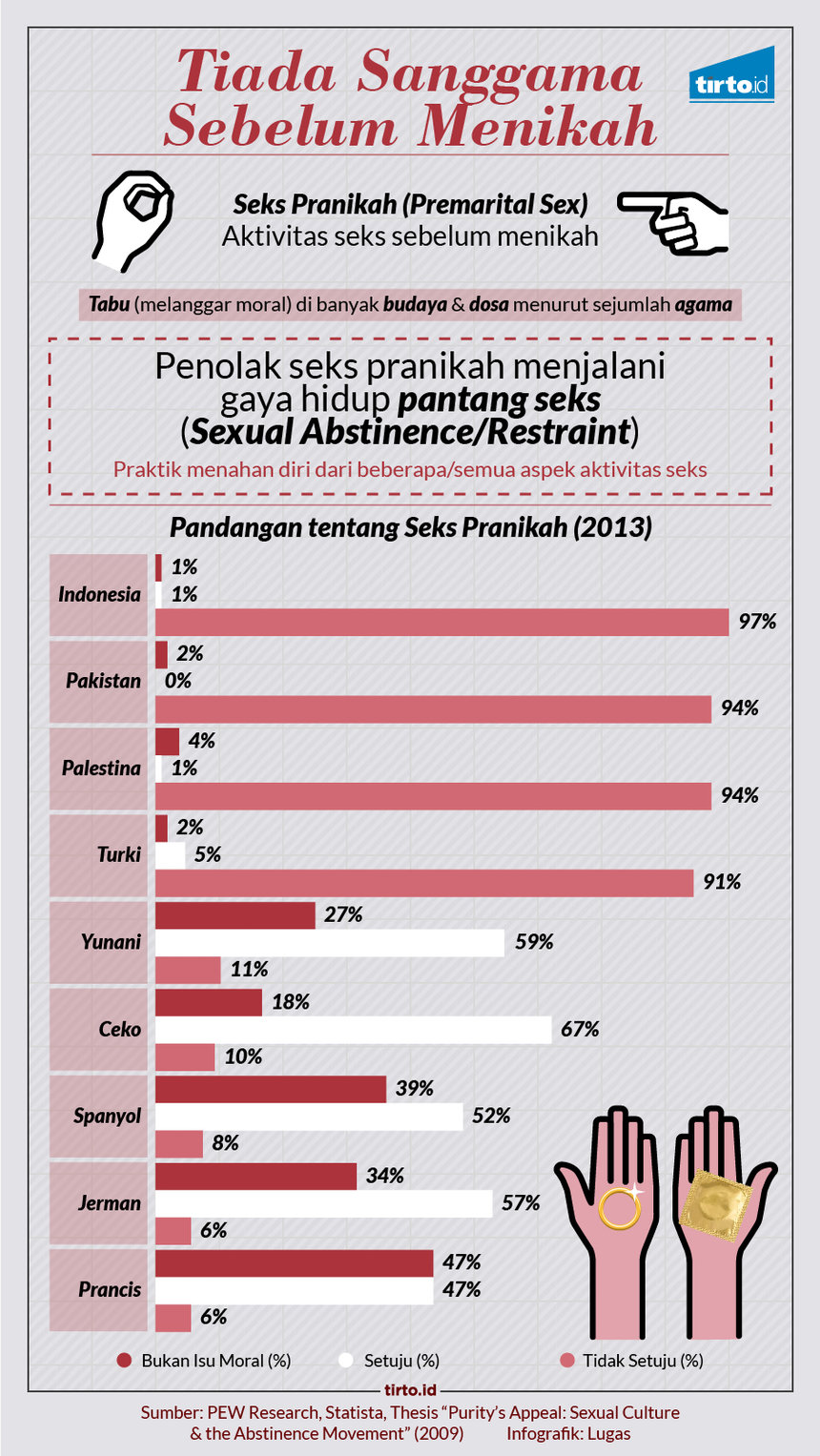

Sikap AILA, ITP, dan organisasi Islam konservatif lain berkorelasi dengan survei Pew Research tahun 2013. Temanya seks pranikah, atau aktivitas seksual yang dilakoni seseorang sebelum resmi menikah.

Istilah ini agak kabur sebab ada banyak bentuk dalam aktivitas seksual. Namun, dalam pengertian orang awam, istilah tersebut biasanya merujuk pada hubungan badan dalam bentuk penetrasi (intercourse).

Kepada responden di 40 negara, peneliti bertanya: “Apakah Anda secara pribadi percaya bahwa seks di antara orang dewasa yang belum menikah secara moral dapat disetujui, tidak dapat disetujui, atau itu bukan masalah moral?”

Negara yang menduduki peringkat pertama untuk jawaban “tidak setuju” untuk praktik seks pranikah adalah Indonesia—mencapai 97 persen. Hanya satu persen yang menjawab setuju, dan satu persen lain menggolongkannya bukan sebagai isu moral (sisanya tidak tahu/tidak menjawab).

Islam sebagai doktrin agama kemungkinan punya pengaruh terhadap opini yang terbentuk, sebab posisi 5 besar dengan jawaban tak setuju terbanyak dihuni negara mayoritas muslim. Di urutan kedua setelah Indonesia ada Yordania (95 persen), lalu berturut-turut Pakistan, Palestina (keduanya 94 persen), dan Turki (91 persen).

Di kutub seberang, negara-negara Eropa dan Amerika Latin ramai-ramai menyetujui seks pranikah atau tidak menilainya sebagai urusan moral. Pemilih opsi setuju terbanyak ada di Republik Ceko (67 persen), lalu Venezuela (61 persen), Yunani (59 persen), Jerman (57 persen), dan Chile (54 persen). Responden Perancis paling banyak memilih “bukan urusan moral” dengan 47 persen.

Obsesi atas “Kesucian” Diri

Survei Pew Research menerangkan situasi yang unik di Amerika Serikat, yang acap dianggap mewakili peradaban masyarakat Barat. Komposisi responden yang setuju, tidak setuju, dan bukan menilainya sebagai urusan moral di AS ternyata cukup berimbang (30, 29, dan 36 persen).

Para sosiolog/antropolog telah merilis beragam riset yang menunjukkan golongan konservatif di AS memang punya pengaruh cukup kuat hingga hari ini, baik di ranah struktural maupun kultural. Bila disandingkan dengan konteks di Indonesia, mereka satu golongan dengan ITP, yang menggerakkan mesin propaganda anti-seks pranikah dengan berlandaskan ajaran moral tradisional.

Para penolak seks pranikah pada dasarnya menjalani sebuah gaya hidup nan unik di mata masyarakat yang cenderung sekuler-liberal-modern, yaitu pantang seksual atau sexual abstinence.

Pantang seksual adalah praktik menahan diri dari beberapa atau semua aspek dalam aktivitas seksual atas alasan medis, psikologis, hukum, sosial, keuangan, filosofis, moral, atau—tak boleh ketinggalan—agama.

Jesicca Valenti, penulis The Purity Myth: How America’s Obsession with Virginity Is Hurting Young Women (2009), menyatakan gerakan pantang seksual di AS memang berakar pada ajaran agama.

Ia mencontohkan organisasi bernama Purity Balls yang propagandanya bersumber pada ajaran Kristiani dan Evangelikal. Tapi, imbuhnya, agama bukan akar tunggal.

“Secara lebih luas, konsep tentang keperawanan dan moralitas perempuan menegaskan perempuan muda yang baik itu yang perawan. Ini bukan konsep religius semata, tetapi secara luas hadir di berbagai kebudayaan,” kata Valenti dalam wawancaranya dengan Nastasia Kousakis dari Huffington Post(8/5/2009).

Menurut Valenti, yang paling menarik dari gerakan anti-seks pranikah, atau yang ia sebut sebagai "gerakan keperawanan", adalah agenda sejati mereka. "Kampanye yang dibahasakan untuk 'membantu perempuan' itu sebenarnya cuma dalih dari gerakan anti-feminis global," katanya.

Abigail Rosenstein pernah meneliti gerakan pantang seksual di AS untuk kepentingan tesisnya sebagai mahasiswa pascasarjana di Wesleyan University. Judulnya Purity's Appeal: Sexual Culture and the Abstinence Movement (2009).

Para penggiat gerakan pantang seksual meyakini seks pranikah itu tabu, sebagaimana larangan atas nama moral di berbagai kebudayaan. Sementara dalam konteks religiusitas, pelakunya akan diganjar hukuman oleh Tuhan. Keyakinan ini sudah dipegang oleh masyarakat di pelbagai belahan dunia hingga akhir Perang Dunia II.

Rosenstein mengutip Kristin Luker dalam When Sex Goes to School: Warring Views on Sex—and Sex Education—since the Sixties (2007), yang mencatat aturan tradisional terkait seks ditantang oleh semangat Liberalisme di kalangan anak muda era 1960-an dan 1970-an.

Revolusi seksual pertama memisahkan antara seks dan prokreasi, tulis Rosenstein. Lalu muda-mudi “hippies” itu menggerakkan revolusi seksual kedua: memisahkan seks dan pernikahan.

Pembolehan seks pranikah ini cenderung mengusung konsep kesetaraan gender, artinya berdasarkan pada ide bahwa baik lelaki maupun perempuan berhak dan bebas mengejar kenikmatan seksual. Tubuh adalah otoritas masing-masing.

Edukasi seks sudah ada di AS sejak awal abad 20. Mulai dekade 1960-an, edukasi seks diubah dasar pendekatannya dari soal nilai tradisional menjadi upaya untuk mengurangi kehamilan dini maupun infeksi penyakit menular. Pengambil kebijakan menyatakan langkah itu demi menyesuaikan gaya hidup baru akibat "revolusi seksual baru."

Namun, golongan konservatif menganggap edukasi seks sebagai jalan menuju aktivitas seks pranikah itu sendiri. Awalnya, mereka berupaya menghapus kurikulum edukasi seks. Tapi, sejak 1970-an, mereka menilai upaya itu hampir mustahil sehingga berjuang untuk mengatur isinya.

Kelompok konservatif ingin edukasi seks ditafsirkan sebagai “pendidikan pantangan” (abstinence education). Tujuan utamanya lagi-lagi agar para siswa tidak melakukan seks sebelum nikah.

Dasarnya? Merentang mulai dari menghindari kehamilan yang tak diinginkan, menangkal penyakit menular seksual, hingga kampanye monogami sebagai gaya hidup terbaik.

Meski begitu, budaya populer AS makin lama dibanjiri oleh konten-konten seksual berkat perkembangan teknologi dan media massa. Karakter masyarakatnya makin melonggarkan aktivitas seks pranikah. Tradisi “hook-up”, atau berhubungan seksual dengan orang lain (yang baru dikenal) tanpa embel-embel status sekalipun, tumbuh subur.

Konsekuensinya, golongan konservatif yang anti-seks pranikah kian menjadi minoritas. Meski minoritas, tetapi hingga kini banyak yang militan, catat Rosenstein.

Kesimpulan Rosenstein tersebut adalah hasil dari perjalanannya menemui beberapa organisasi anti-seks pranikah yang bersikap sejalan dengan golongan konservatif masa lampau: obsesif terhadap kesucian diri (baca: keperawanan alat kelamin).

Pertarungan ideologi pun masih berlanjut, barangkali hingga kiamat. Pertentangan ini, catat Rosenstein, "antara gerakan pantang seksual, yang memahami seks sebagai sesuatu yang sakral, dan golongan liberal yang menganggap seks sebagai sesuatu yang alamiah."

Editor: Fahri Salam