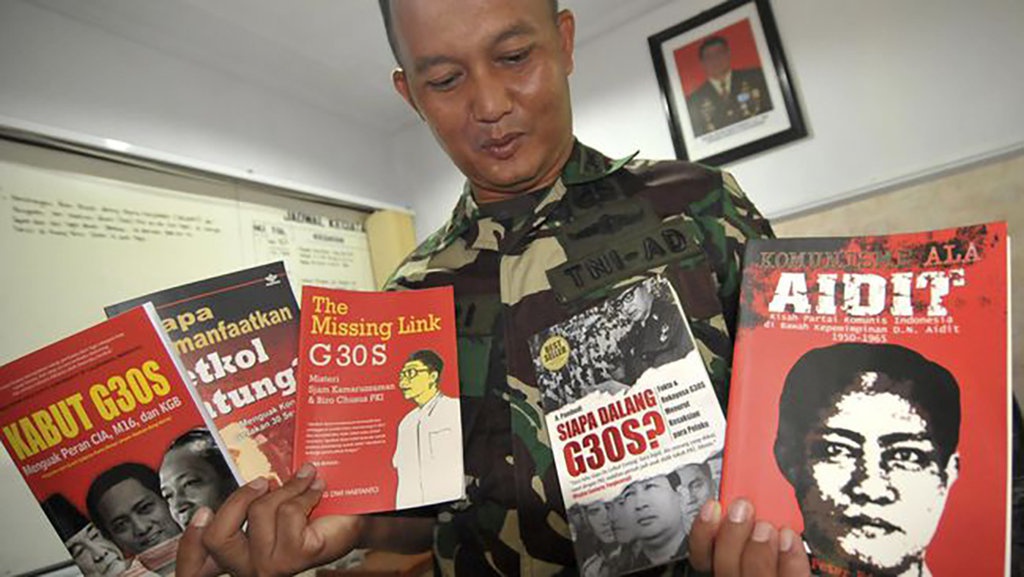

tirto.id - Kasus razia buku kembali ramai dibicarakan sebulan terakhir. Sebabnya, sejak akhir Desember 2018, razia buku terjadi di beberapa kota seperti Kediri, Padang dan Tarakan. Razia dilakukan oleh aparat gabungan TNI–Polri. Mereka menilai sejumlah buku yang diperdagangkan di toko-toko tersebut memuat propaganda Partai Komunis Indonesia (PKI).

Razia dilakukan dengan serampangan. Asalkan memuat judul seperti "komunisme", "kiri", "PKI" dan sejenis, buku langsung disikat. Padahal tak ada hubungannya dengan 'propaganda' PKI. Beberapa buku justru menyudutkan PKI namun malah ikut diciduk.

Terakhir, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mewacanakan razia besar-besaran terhadap buku-buku yang dianggap berisi gagasan komunisme.

"Mungkin perlu dilakukan razia buku yang memang mengandung PKI dan dilakukan perampasan dimana pun buku itu berada," kata Prasetyo saat rapat evaluasi kerja dengan Komisi III DPRI RI, Rabu (23/01) siang.

Pernyataan kontroversial Prasetyo disertai klaim bahwa ia telah menerima banyak keluhan dari para pemilik toko buku kecil yang terkena razia. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, pihak Kejaksaan Agung sedang melakukan kajian terhadap buku-buku yang diduga memuat paham komunisme dan butuh waktu untuk meneliti kontennya.

Pernyataan Prasetyo membikin sejumlah pemilik toko, penerbit hingga anggota Komisi III DPR RI keheranan sekaligus tidak setuju. Secara hukum, razia buku disertai penyitaan dan pelarangan harus lebih dahulu dilakukan melalui proses peradilan. Ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2010 yang memutus bahwa pengamanan barang-barang cetakan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam UU no. 4/PNPS/1963 bertentangan dengan UUD 1945.

“Tanpa melalui proses peradilan, merupakan proses eksekusi ekstra judisial yang tentu saja sangat ditentang di sebuah negara hukum,” ujar Maria Farida, salah satu hakim MK kala itu, sebagaimana dikutip dari BBC.

Di sisi lain, razia dan penyitaan buku yang dilakukan aparat maupun usulan Jaksa Agung itu secara tak langsung menempatkan aktivitas membaca buku sebagai kegiatan berbahaya. Lagipula, merampas buku dengan dalih melenyapkan konten berbahaya adalah tindakan mubazir yang hanya merugikan pemilik toko buku. Pasalnya, melalui internet orang dapat menjangkau bacaan-bacaan yang kurang lebih sama dari buku cetak.

Mengulang Orde Baru?

Pelarangan buku bukan barang baru di Indonesia dan telah dilakukan sejak masa penjajahan, era Sukarno, hingga Orde Baru.

Pemerintah kolonial Belanda berusaha menghambat peredaran buku-buku yang dianggap melawan pemerintah dan mempropagandakan kemerdekaan. Pemerintah Hindia Belanda mengkategorikan buku-buku tersebut sebagai "bacaan liar" dan mendirikan penerbit Balai Pustaka untuk memproduksi bacaan tandingan.

Pelarangan buku masih berlangsung setelah republik berdiri. Dalam "Kronik Pendirian Rezim Pelarangan Buku" yang dimuat laman Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Presiden Sukarno melarang peredaran buku yang dianggap menyebarkan liberalisme dan bertentangan dengan kampanye anti-imperialisme kebudayaan.

Pelarangan oleh Sukarno disahkan pada 23 April 1963 lewat Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Yang disasar adalah lembaga kebudayaan asing dan "individu yang dianggap ‘kaki tangan imperialis’". Karya-karya sastrawan yang ikut menandatangani Manifes Kebudayaan juga dilarang. ISSI mencatat pembakaran buku terjadi dalam kampanye tersebut.

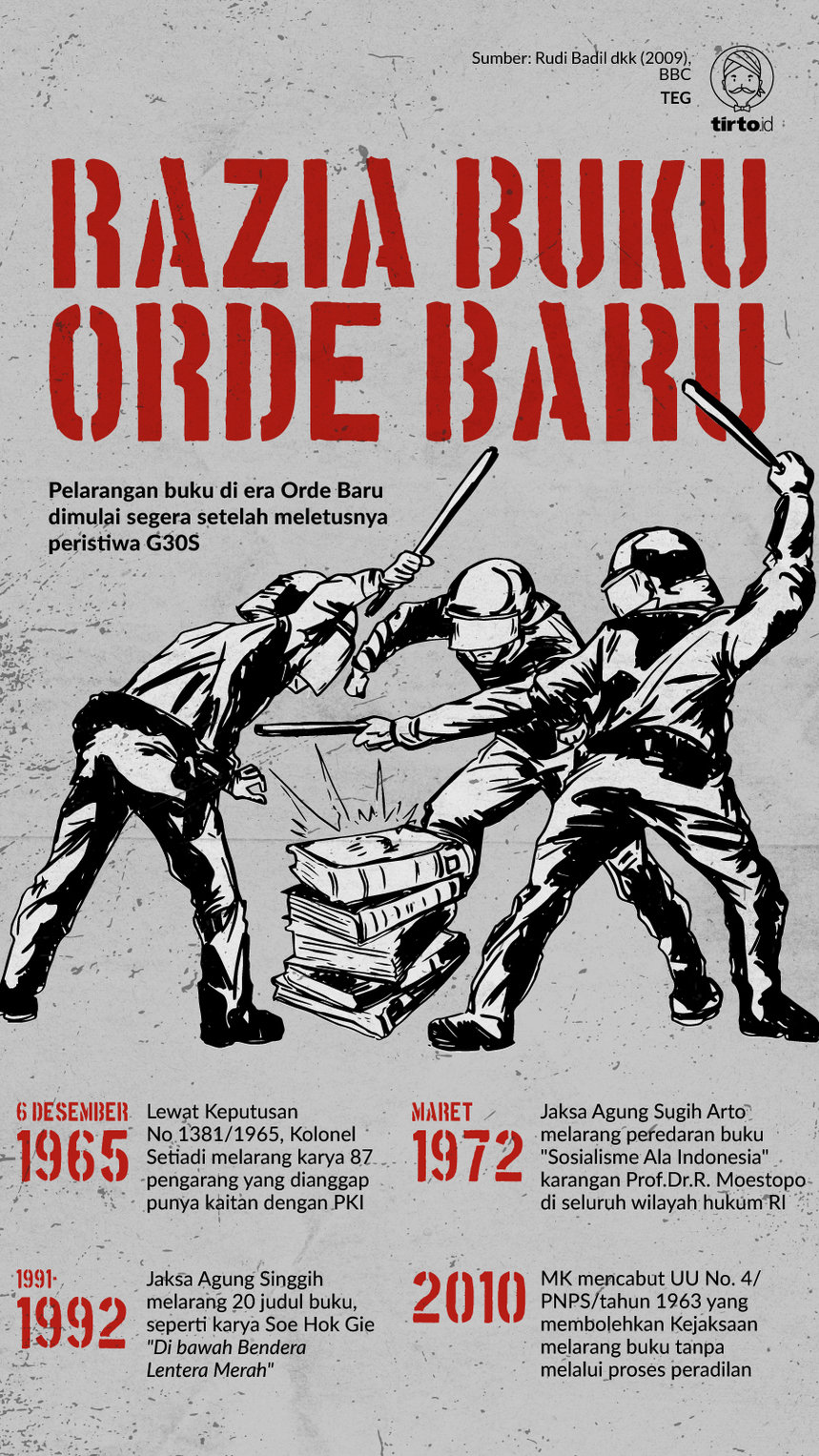

Memasuki era Orde Baru, pelarangan dan razia buku makin brutal. Setelah meletusnya peristiwa G30S, PKI dan ormas-ormas kiri diberangus. Anggota-anggotanya dibunuh atau dipenjara tanpa pengadilan. Militer memobilisasi massa untuk melakukan pembakaran buku terjadi di tempat-tempat yang berafiliasi dengan kaum kiri, salah duanya kantor Central Comite (CC) PKI dan Universitas Res Publica.

Akhir Desember 1965, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mencabut beberapa larangan buku yang diterapkan di era Sukarno. Dalam Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi (2010), Iwan Awaluddin Yusuf dkk mencatat pelarangan buku di bawah rezim militer Orde Baru secara resmi berawal dari instruksi no. 1381/1965 yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Instruksi tersebut melarang penggunaan buku-buku karangan para penulis yang telah diberangus pemerintah seperti tercantum dalam lampiran instruksi.

Lampiran pertama instruksi berisi 11 buku pelajaran yang dilarang, misalnya yang ditulis Soepardo SH, Pramoedya Ananta Toer, Utuy T. Sontani, Rivai Apin, Rukiyah, dan Panitia Penyusun Lagu Sekolah Jawatan Kebudayaan.

Lampiran kedua berisi 52 buku karya penulis-penulis Lekra seperti Sobron Aidit, Jubar Ayub, Klara Akustian/A.S Dharta, Hr. Bandaharo, Hadi, Hadi Sumodanukusumo, Riyono Pratikto, F.L Risakota, Rukiah, Rumambi, Bakri Siregar, Sugiati Siswadi, Sobsi, Utuy Tatang. S, Pramoedya Ananta Toer, Agam Wispi, dan Zubir A.A.

Dalam buku Soe Hok Gie ...Sekali Lagi: Buku, Pesta dan Cinta di Alam Bangsanya (2009), Rudi Badil dkk menyebutkan tidak ada catatan pasti tentang berapa buku yang dimusnahkan selama periode 1 Oktober hingga 6 Desember 1965 setelah meletusnya peristiwa G30S. Diperkirakan ada 500 judul buku yang dinyatakan terlarang baik secara langsung maupun dengan hanya menyebutkan siapa pengarangnya. Sebagian besar telah dibakar habis oleh penguasa maupun oleh pemiliknya sendiri yang takut ketahuan telah menyimpan buku-buku terlarang.

Tap MPR XXV/ MPRS 1966 yang membubarkan PKI dan melarang ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme kemudian tak hanya jadi landasan pelarangan buku, tapi juga mengekang kebebasan berekspresi dan berserikat.

Pemberangusan buku menuai kritik dari aktivis Soe Hok Gie.

"Bagi saya, kebebasan mimbar berarti kebebasan untuk mencari sumber-sumber dari manapun juga, kebebasan untuk meneliti dan mengkritik sumber-sumber tadi, memberikan kesempatan pada civitas akademik untuk menyatakan pendapat-pendapatnya walau bertentangan dengan pihak penguasa. Ya, kebebasan yang disertai tanggung jawab secara dewasa," tulis Gie dalam Mimpi-mimpi Terakhir Seorang Mahasiswa Tua yang dimuat di Soe Hok Gie: Zaman Peralihan (2005).

Jaksa Agung sebagai Kaki Tangan

Berita mengenai pelarangan dan perintah razia buku kerap muncul sepanjang Orde Baru berdiri. Pada 1980-an, buku-buku novel karya Pramoedya Ananta Toer yang kini dapat dinikmati dan diperjualbelikan bebas seperti Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca dilarang pemerintah Orde Baru karena dianggap mengandung ajaran Marxisme-Leninisme.

Pada 1991, pemerintahan Orde Baru dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan UU No. 5 Tahun 1991 yang makin memberi wewenang pada Kejaksaan Agung untuk melarang bacaan atas nama memelihara ketertiban dan ketenteraman umum. Kala itu, jabatan jaksa agung dipegang oleh Singgih (1990-1998) yang dikenal sebagai jaksa yang paling getol melarang dan merampas buku.

Dihimpun dari arsip Kompas, pada Desember 1991 Singgih mengumumkan larangan edar 31 buku. Beberapa buku politik yang dilarang adalah Permesta: Kandasnya Sebuah Cita-Cita (KML Tobing), The Devious Dalang: Soekarno and so Called Untung Putsch Eye Witness Report by Bambang S Widjanarko (Rahadi Karni), Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno (Peter Dale Scott).

Buku karya Mantan Menteri Negara dalam Kabinet Dwikora Sukarno, Oei Tjoe Tat berjudul Memoar Oei Tjoe Tat juga dilarang edar lewat Surat Keputusan Jaksa Agung No KEP 111/JA/09/95 tertanggal 25 September 1995.

Memoar Oei Tjoe Tat disunting Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetya. Menurut SK tersebut, buku yang diterbitkan PT Hasta Mitra akhir April 1995 ini dinilai memuat tulisan yang menyesatkan, memutarbalikkan sejarah, dan merendahkan pemerintahan Orde Baru beserta pemimpinnya.

Dalam memoar itu, Oei Tjoe Tat menolak tuduhan terlibat dalam G30S. Ia menyebut proses pengadilan yang menjatuhkan vonis kepadanya saat itu sebagai sandiwara politik belaka. Oei juga menuduh gerakan mahasiswa 1965-1966 sebagai alat militer untuk mendongkel Sukarno.

Kurang dari setahun sebelum Singgih lengser sebagai Jaksa Agung, ia kembali mengumumkan larangan terhadap 13 buku yang dituding "meresahkan masyarakat" dan "membahayakan bangsa dan negara", di antaranya Indonesia dalam Sorotan Dunia (Wimanjaya K. Liotohe), Saya Musuh Politik Soeharto (Sri Bintang Pamungkas), Rakyat Menggugat (Muchtar Pakpahan), Era Baru Pemimpin Baru (Soebadio Sastrosatomo).

SK Kejakgung diikuti perintah kepada aparat Kejaksaan, kepolisian, dan alat negara lainnya untuk melakukan penyitaan buku. Barang siapa menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan buku terlarang diwajibkan untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri setempat.

Di era Orde Baru, jangankan menulis buku, membawa buku yang dianggap terlarang saja bisa diancam hukuman bui. Ini pernah dialami oleh Bambang Subono, Bonar Tigor Naipospos, dan Bambang Isti Nugroho di Yogyakarta pada 1989. Oleh pengadilan setempat, mereka diganjar penjara selama lebih dari empat tahun karena kedapatan membawa novel Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id