tirto.id - Rabu pagi, 26 Desember 2018, aparat kepolisian dan TNI merazia serta menarik sejumlah buku yang diduga menyebarkan paham komunis dan mempropagandakan PKI di Kediri, Jawa Timur.

Peristiwa ini kembali menegaskan bahaya PKI masih menjadi isu yang dijadikan dalih untuk memberangus buku dan menambah senarai panjang tentang pelarangan buku di Indonesia.

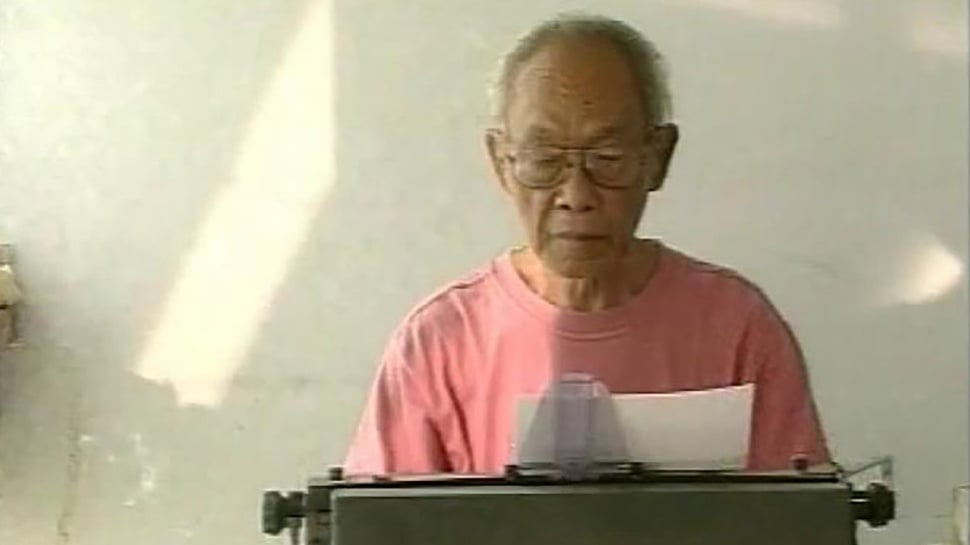

Salah seorang penulis yang sangat kenyang mengalami pelarangan terhadap karya-karyanya adalah Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya ditulis Pram).

Buku karya sastrawan yang pernah aktif di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)—organisasi kebudayaan yang dekat dengan PKI—ini tak hanya dilarang, tapi juga dirampas dan dibakar. Tak hanya buku, beberapa naskah miliknya pun banyak yang dibakar dan hilang tak jelas nasibnya.

Tak lama setelah peristiwa G30S, rumah Pram di Rawamangun, Jakarta Timur dilempari segerombolan orang dengan batu.

Pertengahan Oktober 1965, malam ketika lampu teras dan lampu depan rumahnya dimatikan, batu-batu itu menghajar. Namun, saat ia menyalakannya, para pelaku melarikan diri. Begitu berkali-kali. Pram menyimpulkan, orang-orang yang melempari rumahnya itu adalah orang yang ia kenal.

Sebuah batu besar menghancurkan pintu rumahnya. Pram murka. Ia berteriak, “Pengecut, bukan begini caranya berjuang! Saya juga pejuang! Sini pemimpin kalian! Mau apa kalian? Kalau berani, datang ke sini!”

Saat kakinya mulai berdarah terkena lemparan batu, ia berdiri di depan pintu rumahnya, siap melawan sambil memegang sebilah pedang samurai. Namun tiba-tiba terdengar letusan senapan otomatis dan seseorang berteriak, “Berhenti!”

Satu peleton tentara mendatangi rumahnya dan salah seorang dari mereka berkata, “Pak, rakyat jangan dilawan.”

Pram tegas menjawab, “Mereka itu bukan rakyat, tapi gerombolan.”

Ia kemudian ditahan. Sebelum dibawa ke markas militer, tentara itu berkata, “Mari Bung Pram, kami akan amankan.”

Pram mengaku, itulah pertama kalinya ia mengetahui bahwa diamankan berarti ditahan.

“Segera setelah itu saya ditahan dan semua milik saya dirampas, termasuk apa yang saya pakai pada saat itu, termasuk jam tangan. Penahanan ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1965. Saya dibawa dengan truk dan dipukul pakai popor senapan beberapa kali sampai hampir tidak sadar,” ujar Pram seperti dikutip Andre Vltchek dan Rossie Indira dalam Saya Terbakar Amarah Sendirian (2006).

Ia melanjutkan, saat itu istrinya baru melahirkan di tempat lain. Para tetangga memberi tahu bahwa Pram telah ditahan. Istrinya segera pulang, tapi terlambat. Rumahnya sudah dikuasai tentara.

Saat itulah istrinya menyaksikan pembakaran kertas-kertas milik Pram di belakang rumah, termasuk delapan naskah yang belum diterbitkan. Seluruh isi perpustakaannya juga dibakar.

“Pembakaran naskah tersebut adalah hal yang tidak akan bisa saya maafkan! Pembakaran buku sama dengan perbuatan setan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya budaya mereka,” ujarnya geram.

Ketika ditahan, Pram membawa mesin ketik untuk melanjutkan novel Gadis Pantai yang baru rampung bagian satunya saja. Namun, naskah kedua dan ketiga novel itu pun dibakar tentara.

Kepada August Hans den Boef dan Kees Snoek dalam Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir (2008), selain dua bagian trilogi Gadis Pantai, Pram menyebutkan sebagian naskah yang dibakar itu di antaranya tulisan tentang sejarah perempuan Indonesia; yakni bagian ketiga dari buku mengenai Kartini, sejarah bahasa Indonesia, studi tentang Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, sejumlah cerpen, dan buku hariannya.

Padahal sebelum ia ditahan, Pram sudah memohon kepada tentara, “Kalian boleh membawa semuanya, tapi saya mohon jangan ada kertas yang dirusak. Jika negara membutuhkannya, ambillah, tapi jangan rusak satu pun.”

Saat ia tiba di markas Kostrad, ia berkata lagi soal naskah-naskahnya kepada seorang letnan kolonel yang piket, yang kebetulan adalah saudaranya Siti Rukiah Kertapati—seorang aktivis Lekra.

“Kalau negara memerlukannya, ambil, tetapi secara baik-baik,” ujarnya kepada letkol jaga tersebut.

Namun permintaannya tak digubris. Pram juga tak bisa lagi menyelamatkan naskah-naskahnya sebab dirinya ditahan. Tulisan-tulisan itu hangus, menerakan kepedihan dan trauma pada dirinya.

“Saya masih merasakan kepedihan itu sampai sekarang. Kalau saya ingat apa yang terjadi, saya masih merasa sangat kesakitan, terutama karena saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa menulis kembali buku-buku itu,” kenangnya.

Dilarang Jaksa Agung

Pram kemudian dibuang ke kamp Buru, kepulauan Maluku. Sambil bekerja paksa di bawah pengawasan dan teror militer, energi menulisnya masih menyala-nyala. Di tengah kematian yang terus merenggut para tahanan lain, Pram justru kembali mempunyai kesempatan untuk kembali menulis.

Orde Baru ditekan dunia internasional. Warsa 1973, atas perintah Soeharto, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro menemui Pram dan mengatakan ia boleh menulis kembali.

“Saya harus mencari sendiri kertasnya, dan saya dapatkan terutama dari gereja Katolik,” ucapnya kepada August Hans den Boef dan Kees Snoek.

Pengalamannya kehilangan sejumlah naskah yang tak digandakan membuatnya mengetik dalam beberapa salinan. Ia pun tahu, meski diizinkan menulis, tulisannya tetap akan dirampas tentara. Salinan-salinan itu sebagian ia bagikan kepada kawan-kawannya sesama tahanan dan kepada gereja. Naskah yang selamat diselundupkan gereja dan dikirim ke Eropa, Amerika Serikat, atau Australia.

Pram dibebaskan dari kamp Buru pada 1979. Hampir seluruh karyanya yang terbit di Indonesia setelah dia meninggalkan kamp penyiksaan itu dilarang oleh Kejaksaan Agung.

Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Hikayat Siti Mariah, Memoar Oei Tjoe Tat, dan Nyanyi Sunyi Seorang Bisu akhirnya hanya beredar di bawah tanah. Para aktivis penentang Orde Baru yang mengedarkan buku-buku itu berhati-hati agar tak diciduk aparat negara.

Dikutip dari Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir, Jaksa Agung menilai buku-buku Pram mengandung konsep-konsep marxisme dan leninisme dengan menggunakan data-data sejarah.

Aparat Orde Baru itu menyebutnya “dengan kemampuan pena yang sempurna dan licin dari penulisnya, dengan cara yang halus dan tersembunyi.”

Dilarang Sejak Zaman Belanda hingga Era Sukarno

Perlakuan buruk terhadap karya-karya Pram tak hanya terjadi pada era Orde Baru. Saat pemerintah Orde Lama mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 yang melarang warga Tionghoa berdagang di pedesaan, ia menulis Hoakiau di Indonesia (1960). Bagi Pram, peraturan tersebut adalah penindasan. Buku itu dilarang pemerintah dan ia dijebloskan ke penjara.

“Buku itu dilarang karena saya dituduh berkhianat menjual negara ke RRC,” ungkapnya seperti dilansir Tempo edisi 6 Oktober 1998.

Namun, ia membantah jika bukunya dilarang Sukarno. Pelarangan tersebut datang dari Soebandrio sebagai Menteri Luar Negeri dan Jenderal Abdul Haris Nasution selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan. Menurutnya, saat itu politik luar negeri Indonesia dengan Cina tengah mandek, sementara Nasution ia sebut sebagai anti-Cina.

Pada masa perang kemerdekaan, karyanya tak lepas dari angkara penguasa. Pada 22 Juli 1947, Marinir Belanda merampas naskahnya tentang romantika para pejuang Republik dalam pusaran revolusi. Di Tepi Kali Bekasi (1951) merupakan sisa naskah yang dirampas itu. Satu hari kemudian, Marinir Belanda kembali merampas naskahnya berupa kumpulan cerpen dan terjemahan.

Tak hanya dilarang, dibakar, dan dirampas, sejumlah naskahnya pun hilang di tangan para penerbit. Kumpulan tulisannya di Lentera (1965)—suplemen budaya harian Bintang Timur—tak jelas nasibnya di tangan penerbit di Jalan Pecenongan, Jakarta.

Sementara Mari Mengarang (1955) dan Sepuluh Kepala NICA (1946) tak diketahui nasibnya di penerbit yang beralamat di Jalan Kramat Raya dan penerbit Balingka, Pasar Baru. Dan tulisan-tulisannya yang paling awal, yakni semasa dia SD, pernah ditawarkan kepada penerbit Tan Koen Swie, Kediri, tapi ditolak. Naskah itu semuanya hilang.

Editor: Ivan Aulia Ahsan