tirto.id - Jamhari Arsyad adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama (Depag) Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di luar seragam pegawai negerinya, ia adalah insan Nahdlatul Ulama (NU).

Ia yang meninggal dunia pada 2003 itu bukan satu-satunya warga Nahdliyyin yang bekerja di Depag. Saat itu, yakni tahun 1980-an, Jamhari Arsyad dan kawan-kawan NU lainnya bekerja sebagai PNS ketika NU telah tidak jadi partai politik karena telah dilebur ke dalam PPP. Oleh karena itu, bagi mereka PPP adalah pilihan terbaik.

Menurut Muhammad Iqbal, putra bungsu Jamhari Arsyad, berdasarkan cerita di lingkungan keluarganya, pada masa kampanye Pemilu 1982 ayahnya kerap didatangi tim sukses Golkar. Mereka yang menganggap Jamhari Arsyad mempunyai pengaruh di masyarakat, mengharapkan dirinya mau menjadi bagian dari tim sukses Golkar. Namun, Jamhari Arsyad selalu menolaknya dengan halus.

Tiap kali tim sukses Golkar mendatangi rumahnya, ia berpesan kepada istri dan anak-anaknya, "Bilang saja Abah tak ada di rumah.”

Sementara itu Jamhari Arsyad biasanya bersembunyi di dapur, di bawah ranjang, di dalam lemari, atau kabur ke sawah.

Karena ia tak bisa dibujuk, maka tim sukses Golkar mengancam akan membawa dirinya ke hadapan bupati setempat. Dan benar saja, ia beserta sejumlah ulama lainnya dihadapkan kepada bupati.

“Singkat cerita, Abah diberikan dua pilihan: akomodatif dengan Golkar sehingga karier birokrat di daerah akan mulus; atau sebaliknya, jika membangkang akan dibuang atau bahkan bisa dipecat dari PNS,” kata Iqbal.

Jamhari Arsyad yang kala itu usianya belum genap 40 tahun memilih tidak menuruti kemauan Orde Baru. Maka ia pun dipindahkan ke Alalak, sebuah daerah yang jaraknya sekitar 180 km dari Amuntai. Ia terpisah dari keluarga dan mesti "menikmati" sarana dan prasarana transportasi yang buruk yang menghubungkan kedua daerah tersebut. Tiga tahun kemudian, ia baru bisa berkumpul lagi dengan keluarganya.

Kisah Jamhari Arsyad berlaku di banyak tempat dan instansi. Darmaningtyas dalam Pendidikan Rusak-rusakan (2005:136) mencatat bahwa Orde Baru juga mewajibkan para guru untuk memilih Golkar. Jika ada guru PNS yang tidak mendukung Golkar, maka risikonya adalah dikucilkan atau dimutasi ke pelosok.

Bahkan, di jawatan lain hukuman yang ditimpakan kepada PNS yang tidak memilih Golkar adalah dipecat.

“Pegawai negeri [dan keluarganya] dipaksa masuk Golkar. Kalau tidak, mereka akan dipecat dengan tuduhan 'tidak loyal' kepada pemerintah,” tulis Arief Budiman dalam Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005 (2006:105).

Sementara Ahmad Gaus dalam Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi (2009:374) mencatat sepak terjang MM Billah—PNS di Badan Litbang Agama, Departemen Agama—yang diberhentikan sebagai PNS oleh rezim Orde Baru karena tidak mau nyoblos Golkar waktu Pemilu.

“Di mata pimpinan Departemen Agama, keputusan tidak nyoblos Golkar adalah indikasi ketidakloyalan seorang PNS,” tulis Gaus.

Ia menambahkan, Orde Baru menuntut PNS untuk menjadi penggalang massa bagi kemenangan Golkar. Jadi, sejak dalam pikiran, dalam bermasyarakat, dan tentunya di bilik suara, PNS wajib memilih Golkar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah.

"Menolak memilih tanda gambar beringin tersebut sama halnya hendak melawan kekuasaan,” tulis Gaus.

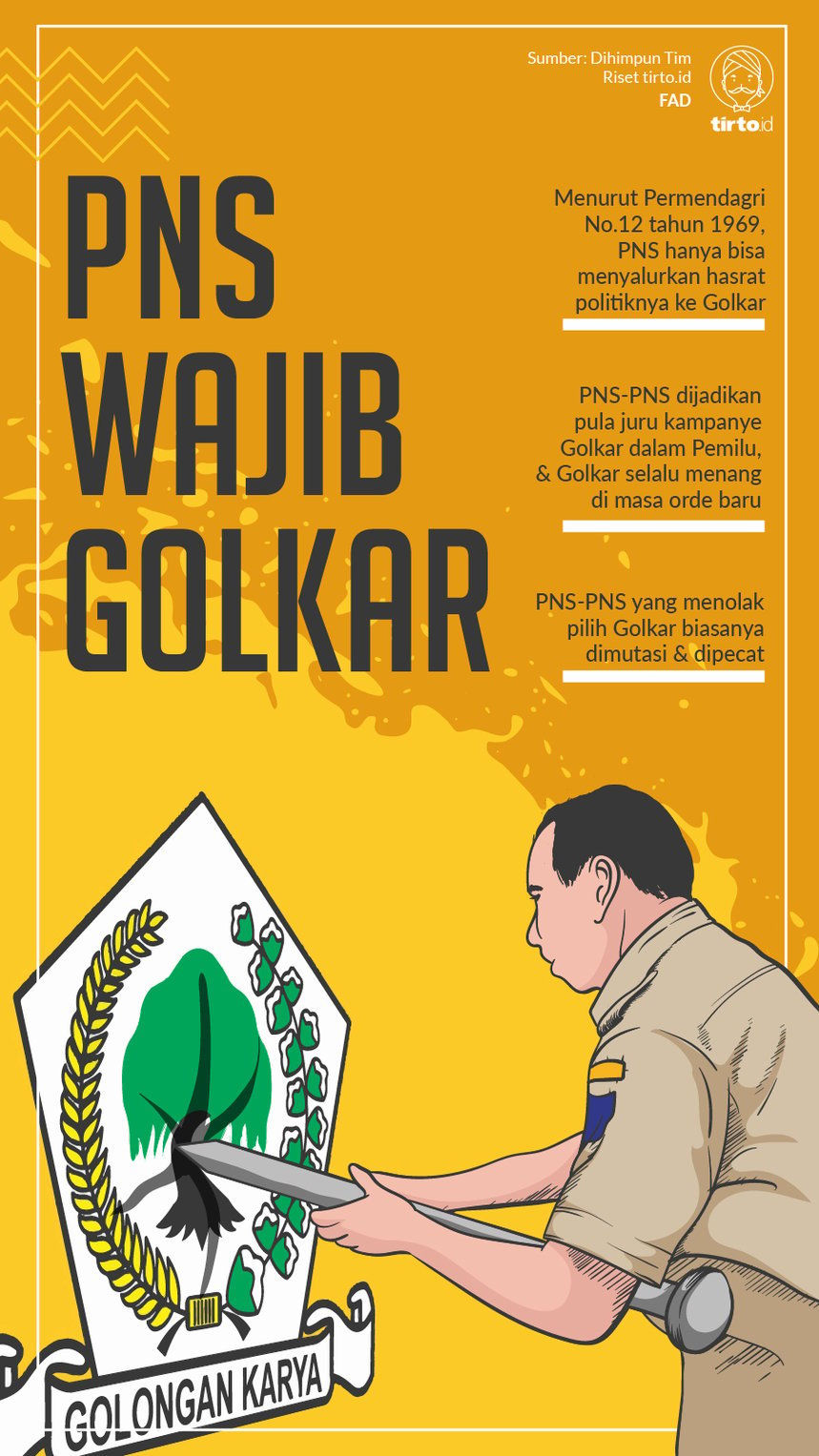

Menurut Akbar Tandjung dalam The Golkar Way (2007:102), untuk memenangkan Golkar, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 1969. Isinya adalah tentang larangan bagi PNS untuk ikut aktif dalam partai politik, dan aspirasi politik PNS hanya disalurkan kepada Golkar.

Peraturan ini merupakan dasar dari monoloyalitas kepada Golkar di zaman Orde Baru. Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan peraturan ini adalah Jenderal Amirmachmud yang dijuluki Buldoser, sebab ia dikenal sebagai tukang menyingkirkan musuh-musuh daripada Soeharto.

“Kedudukan dan peranan pegawai sangat penting dan menentukan, karena pegawai adalah aparat pelaksana pemerintah,” ujar si Buldoser dalam H. Amirmachmud: Prajurit Pejuang (1987).

Beras Golkar dan Menyembunyikan Tanduk Banteng

Pada tahun 1993, jumlah PNS sekitar 3,95 juta orang. Dapat dibayangkan betapa besarnya perolehan suara kendaraan politik Orde Baru jika setiap PNS mampu mengajak 2 hingga 6 pemilih lain dari keluarganya untuk mencoblos Golkar.

Situasi yang represif saat itu membuat PNS tak punya pilihan selain mencoblos Golkar. Sedikit sekali PNS yang kritis dan berani melawan kebijakan rezim sebab risikonya dapat membuat susah keluarga. Pemecatan yang berakibat hilangnya mata pencaharian adalah siksaan berat bagi anak dan istri.

Kondisi penuh tekanan ini kemudian melahirkan pemikiran celaka di kalangan keluarga PNS, yakni Golkar adalah yang memberi makan keluarga mereka. Tak heran jika dari pemikiran ini kemudian lahir jargon "Beras Golkar", sebab mereka berpikir bahwa beras yang dimakan adalah pemberian Golkar.

Untuk memenuhi syahwat politiknya, Orde Baru tak hanya menekan para amtenar, tapi juga para perangkat desa. Salah satunya menimpa Lasi Surohardjo di Kediri, Jawa Timur.

Lasi, seperti disebut dalam Bung Karno di antara Saksi dan Peristiwa(2009:23), adalah simpatisan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Sukarno. Ia bukan PNS seperti Jamhari Arsyad dan MM Billah. Namun, karena saat itu sosok seorang perangkat desa cukup berpengaruh, maka ia pun dipaksa untuk memilih Golkar.

“Hidup mati, saya ini orang Banteng. Ketika menjadi lurah zaman Orba, saya terpaksa masuk Golkar. Untuk sementara tanduk Banteng itu harus saya sembunyikan," ujarnya.

Lasi pernah menjadi lurah di Menang, sebuah desa tempat salah satu petilasan Raja Jayabaya, sang penguasa Kediri yang legendaris. Konon, Sukarno juga pernah singgah di kelurahan ini.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id