tirto.id - Beberapa pekan lalu, masyarakat kita dikejutkan dengan peristiwa blackout di sebagian besar wilayah di Bali. Blackout merupakan padamnya aliran listrik dalam skala besar yang memengaruhi area yang luas. Penyebab peristiwa ini diduga akibat terputusnya kabel bawah laut yang menghubungkan pulau Jawa dan Bali.

"Pembangkit [listrik] di pulau Bali tidak kuat meng-handle beban di Pulau Bali dan trip [putus],” ujar Jamaluddin, Dosen Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

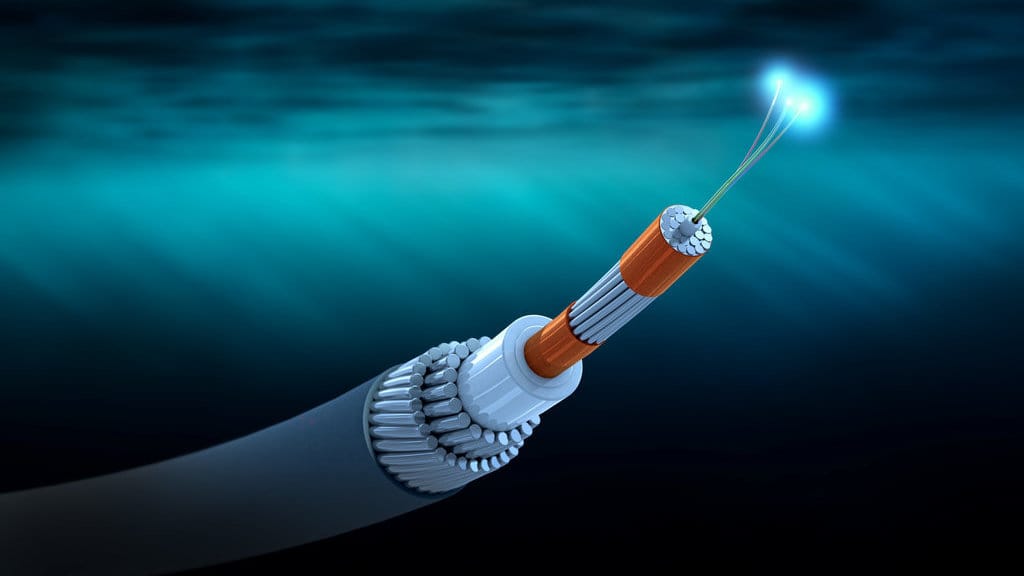

Peristiwa putusnya kabel bawah laut yang menyebabkan gangguan listrik dan telekomunikasi bukan hal baru. Pada 2021, kabel optik bawah laut yang menghubungkan Sarmi dan Biak di Papua juga pernah putus. Imbasnya, terjadi gangguan layanan telekomunikasi di kota dan kabupaten Jayapura serta Sarmi. Bahkan, jaringan data seluler tidak dapat digunakan.

Peristiwa tersebut mengingatkan kita betapa pentingnya peran kabel bawah laut sebagai penopang stabilitas nasional. Ia mendukung kelancaran listrik dan memastikan konektivitas telekomunikasi. Hal ini menegaskan urgensi kabel bawah laut sebagai tulang punggung digital di era kiwari.

Peran Vital Kabel Bawah Laut

Selama ini, keberadaan kabel bawah laut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai contoh, kabel bawah laut berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 5,4 persen.

Secara spesifik, peningkatan PDB dapat terjadi seiring bertambahnya kesempatan kerja di sektor jasa terkait kabel bawah laut sebesar 5,5 persen. Pertumbuhan ini setara dengan terciptanya sekitar 4,3 juta lapangan kerja baru di sektor jasa, sebagaimana dikutip dari RTI International.

Menurut data Motion Bank, transaksi QRIS mengalami lonjakan 161,51 persen, yang setara Rp56,92 triliun pada kuartal ketiga 2023. Data ini menunjukkan mayoritas aktivitas jual beli di Indonesia bergantung pada transaksi digital yang memerlukan koneksi internet.

Koneksi ini sebagian besar ditransmisikan melalui kabel bawah laut. Maka itu, jika terjadi gangguan pada kabel bawah laut, dampaknya sangat serius. Dapat dibayangkan, pengaruhnya tidak hanya dirasakan pelaku usaha swasta, tetapi juga oleh negara secara keseluruhan.

Salah satu contohnya, pada Maret 2024, beberapa kabel bawah laut terputus di Laut Merah, wilayah di antara Afrika dan Asia. Kabel tersebut ialah SEACOM, TGN (Tata Global Network), Africa Asia Europe-One (AAE-1), dan the Europe India Gateway (EIG).

Sejumlah negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah yang menggantungkan telekomunikasi mereka pada kabel tersebut mengalami gangguan pada layanan internet, serta keterlambatan transaksi keuangan yang menimbulkan kepanikan di pasar global. Kota seperti London, Frankfurt, dan Dubai mengalami perlambatan komunikasi signifikan, memengaruhi bursa saham dan bisnis.

Dari peristiwa tersebut, Indonesia semestinya memperhatikan secara serius persoalan infrastruktur kabel bawah laut. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Pemulihan kerusakan kabel bawah laut di Indonesia kerap berlangsung lama. Sebagai contoh, pada 2022, Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) harus menunggu hingga dua bulan sebelum kapal perbaikan tiba untuk memulai proses perbaikan.

Hal ini sejalan dengan analisis Foreign Policy yang menyatakan bahwa waktu perbaikan kerusakan kabel bawah laut di Indonesia merupakan salah satu yang terlambat di dunia. Standar waktu perbaikannya melebihi 30 hari. Kita bahkan tertinggal dari rata-rata waktu perbaikan di beberapa negara tetangga, misalnya, Malaysia (27 hari), Filipina (20 hari), Singapura (19 hari), dan Vietnam (12 hari).

Investasi Kabel Bawah Laut Terjegal Regulasi

Dilansir Hanwha, pasar global kabel bawah laut diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sangat pesat, naik dari 4,6 miliar dolar AS pada 2022 menjadi 21,3 miliar dolar AS pada 2029. Lonjakan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan konektivitas di seluruh dunia yang mengutamakan digitalisasi.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil manfaat dari tren tersebut karena posisinya yang strategis sebagai negara kepulauan. Posisi geografis Indonesia yang berada pada jalur lintas data global dapat menghubungkan Benua Australia, Asia, hingga Eropa.

Pemasangan kabel bawah laut berpotensi menjadi sumber pendapatan ekonomi yang menjanjikan di masa depan, khususnya dalam hal investasi internasional, dikutip dari Analysis Mason. Misalnya, investasi internasional yang dilakukan perusahaan Meta terhadap kabel bawah laut, diperkirakan dapat mendukung hingga 3,7 juta pekerjaan tambahan pada tahun 2025.

Menurut Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), hal ini disebabkan kewenangan regulasi yang tersebar di berbagai sektor kelembagaan dan kementerian, tanpa koordinasi terpadu. Akibatnya, proses perizinan dan pelaksanaan di lapangan menjadi tidak efisien, yang pada akhirnya melemahkan daya tarik investasi di sektor strategis ini.

Ketidakefisienan dalam regulasi terdapat dalam Permenhub No. 71 Tahun 2013 tentang salvage dan/atau pekerjaan bawah air. Dalam regulasi tersebut, pemasangan dan perbaikan kabel bawah laut digabungkan dengan pekerjaan bawah air lainnya, seperti pipa bawah laut dan instalasi bawah laut.

Di sisi lain, menurut rekomendasi International Cable Protection Committee (ICPC)--sebuah organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan kabel bawah laut--suatu negara seharusnya membentuk sistem satu pintu (single point of contact) untuk pengelolaan kabel bawah laut. Sebab, penggabungan regulasi kabel bawah laut dengan aktivitas bawah air lainnya dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kabel bawah laut.

Jika melihat praktik di negara lain, pengkhususan regulasi kabel bawah laut bukan hal baru. Misalnya, Australia memiliki Australian Communications and Media Authority (ACMA) sebagai lembaga sistem satu pintu dalam pengurusan kabel bawah laut. Sementara itu, Singapura memiliki Infocomm Media Development Authority (IMDA) sebagai lembaga sistem satu pintu yang khusus menangani kabel bawah laut.

Regulasi di kedua negara tersebut secara khusus mengatur kabel bawah laut tanpa digabungkan dengan aktivitas bawah air lain, seperti pengurusan pipa bawah laut dan instalasi bawah laut lainnya.

Pada akhirnya, negara yang ingin tumbuh di era digital tak bisa membiarkan kabel bawah lautnya terjebak dalam birokrasi berbelit. Tanpa pembenahan regulasi di Indonesia, pembangunan pusat data dari kabel bawah laut yang kaya potensi investasi hanyalah ilusi.

Penulis: D'ajeng Rahma Kartika

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id