tirto.id - Dalam Debat cawapres, Sandiaga Uno masih tampil dengan jurus-jurus andalannya serupa debat sebelumnya: meminjam nama ‘orang kecil’—biasanya dari kelompok marjinal—untuk membuktikan ia peduli.

“… Saya teringat kisah Ibu Lis di Sragen,” kata Sandiaga Uno, calon wakil presiden nomor urut 02. “Di mana pengobatannya harus disetop karena BPJS tidak lagi meng-cover. Di bawah Prabowo-Sandi, kami pastikan dalam 200 hari pertama, akar permasalahan BPJS dan JKN kita selesaikan.”

Jawaban itu muncul saat Sandiaga menjelaskan visi-misinya dalam program kesehatan, pada kesempatan pertama berbicara. Tak ada penjelasan terlalu detail tentang siapa “Ibu Lis di Sragen” yang dimaksudnya, sampai kesempatan ia kembali bicara di segmen kedua.

“Kisah yang dihadapi Ibu Lis, di mana program pengobatan harus terhenti, karena tidak di-cover oleh BPJS, itu tidak boleh lagi kita tolerir. Indonesia, apalagi akan menjadi negara yang ekonominya nomor lima terbesar di dunia tahun 2045, harus menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakatnya,” kata Sandi.

Informasi yang kurang lengkap memicu tubir di media sosial tentang siapa Lis yang dimaksud Sandi. Sebagian mempertanyakan identitas “Ibu Lis dari Sragen”, sebagian lain menyebar meme.

Salah satu yang viral adalah akun yang memakai nama "Lies Sugiarti" yang mencuit:

“Pa Sandiaga Uno sebaiknya jgn bawa bawa saya dalam debat. Saya di Sragen sdh susah. Jangan buat saya lebih susah. Nanti netizen DM saya, ajak saya kopdar lalu nanti saya harus bikin thread. Plis pa Sandiaga Uno. Saya hormat kpd anda walau terakhir saya dengar anda ga bayar kopi.”

Dari penelusuran Tirto, Ibu Lis yang dimaksud Sandi adalah Liswati, pasien kanker payudara yang mengeluhkan tidak tercakupnya obat Herceptin dalam jaminan JKN. Dialog mereka berdua sempat diunggah Sandi dalam halaman Facebook, tiga bulan lalu.

Herceptin adalah merek dagang obat Trastuzumab untuk kanker payudara, yang memang sempat tidak tercakup jaminan. Namun, kini ia sudah dijamin, meski pasien mengeluhkan obat tersebut sering habis.

Menyebut nama ‘orang kecil’ dalam debat memang sudah jadi andalan Sandi sejak masih jadi calon wakil gubernur Jakarta, saat berpasangan dengan Anies Baswedan. Pada debat capres sebelumnya, ia juga sempat meminjam nama Zulfan Dewantara, seorang pengusaha penyandang disabilitas, untuk masuk ke dalam topik hak orang-orang disabilitas.

Rumus Sandi sebenarnya sederhana. Ia mengadopsi strategi kampanye blusukan yang dulu dipopulerkan Joko Widodo saat masih jadi Wali Kota di Solo dan Basuki Tjahaja Purnama saat jadi Gubernur Jakarta.

Di setiap kunjungan ke daerah-daerah, Sandi bertemu dengan warga, lalu merekam dan mengunggah perbincangan mereka di Instagram. Pertanyaan andalan Sandi juga nyaris selalu serupa: selalu berotasi tentang keluhan hidup orang yang ditemuinya.

Dalam debat cawapres Minggu malam kemarin, selain Ibu Lis, Sandi meminjam nama Salsabila Umar yang diklaimnya dari Pamekasan untuk membahas topik kurikulum, dan visinya menghapuskan Ujian Nasional.

Beberapa kali ia juga menyebut bertemu beberapa orang, tanpa nama. Misalnya, saat membahas isu ketenagakerjaan, ia bilang sempat bertemu orang yang ingin kursus bikin desain grafis dan bahasa Inggris.

Sandi akan membingkai masalah-masalah orang yang ditemuinya sebagai alasan kuat di balik program-program yang ia canangkan. Sehingga ia akan terkesan sebagai calon pemimpin yang mendengarkan, dan dekat dengan rakyat kecil.

Padahal, sering kali yang disampaikannya hanya masalah-masalah umum yang tidak mengupas perkara pokok. Misalnya, masalah ketersediaan obat Herceptin yang sebenarnya jadi pokok keluhan Ibu Lis di Sragen.

Strategi II: Klaim Statistik

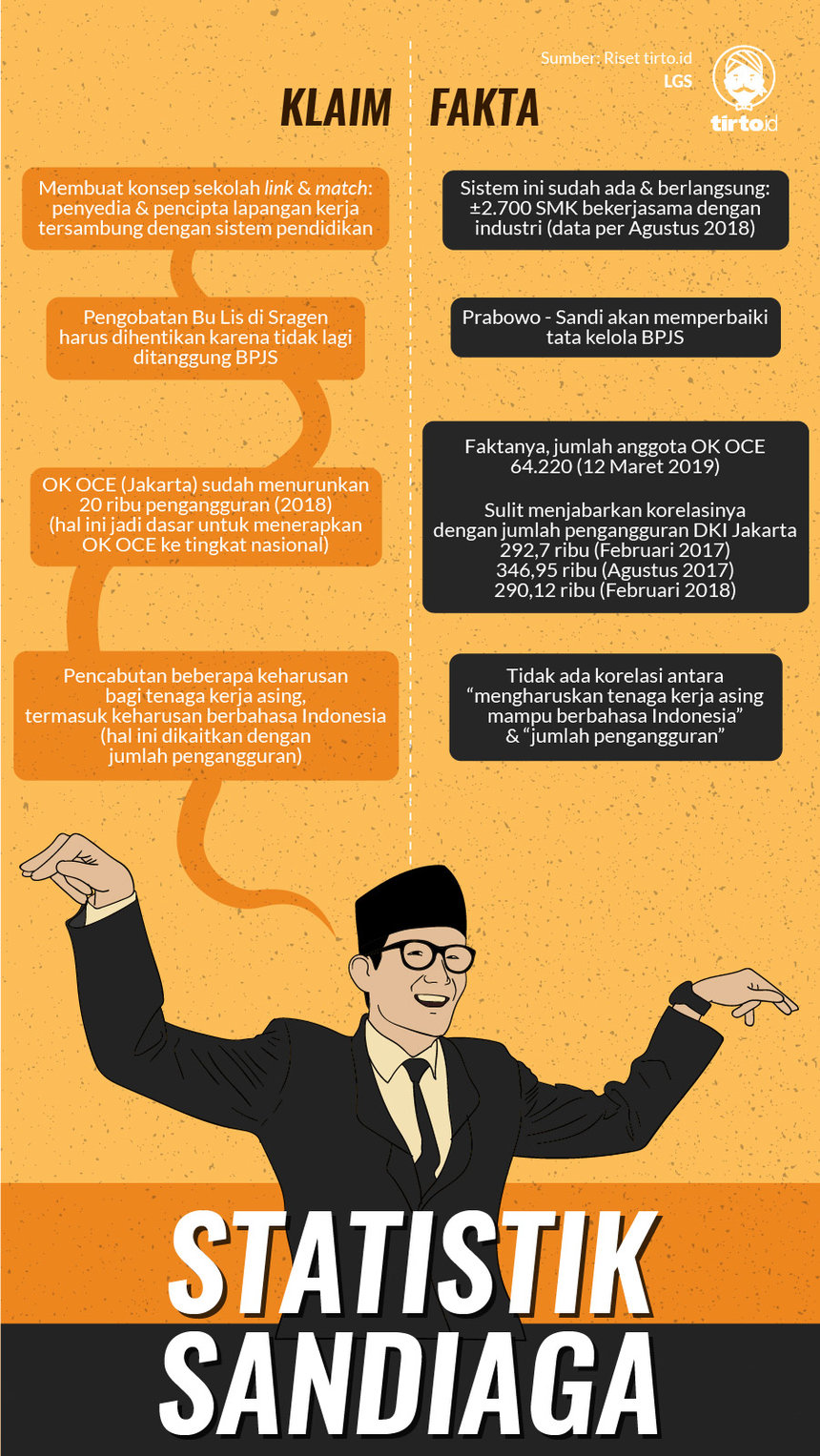

Jurus lain yang juga masih jadi andalan Sandi dalam debat kemarin adalah klaim statistik.

Beberapa kali ia menyertai argumen dengan data yang persis dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, angka kematian ibu yang disebutnya “di atas tingkat 300”.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2017 oleh Kementerian Kesehatan, angkat kematian ibu sejak 2012 sampai 2015 memang di atas 300. Ia juga menyebut jumlah pengangguran—yang angkanya mencapai 7.000.691 per Agustus 2018—dan anggaran pendidikan lebih dari Rp400 miliar—dengan benar.

Namun, bak manusia pada umumnya, ingatan Sandi tak melulu jitu. Beberapa kali pula hapalannya meleset.

Misalnya, angka pengangguran terbuka usia 15-24 tahun. Ia menyebut jumlahnya mencapai 61 persen. Padahal, menurut BPS, kategori itu berjumlah sekitar 40 persen sejak 2016 hingga 2018. Pada 2016, jumlahnya 43,89 persen, pada 2017 berjumlah 44,16 persen, dan pada 2018 berjumlah 43,4 persen.

Sandi juga meleset mengutip jumlah UMKM di Indonesia. Ia sempat benar ketika menyebut UMKM adalah 99,9 persen dari unit usaha yang dimiliki bangsa ini. Namun, keliru menyebut jumlah UMKM yang katanya 55 juta unit, padahal sudah tumbuh berkisar 61-62 juta pada 2016-2017.

Bekal-bekal data yang dibawa Sandi mungkin membuat sebagian pemilih terkesan karena ia tampak menganggap serius topik-topik yang didebatkan. Dan mungkin karena itu pula, Sandi mempertahankan cara ini sebagai andalannya ketika debat. Thus, kekeliruan kecil mungkin tidak terlalu perlu diributkan.

Namun, yang keliru bukan cuma hapalan statistik. Dalam debat kemarin, Sandi tampak dengan sengaja membingkai sejumlah data dengan logika yang susah diukur dan belum tentu terbukti.

Yang paling lantang dan beberapa kali disebutnya adalah klaim meningkatnya pengangguran dan kewajiban tenaga asing untuk berbahasa Indonesia.

Menurut Sandi, “Kita harus berpihak. Kalau ada lowongan tenaga kerja, berikanlah kepada tenaga kerja anak-anak negeri kita sendiri. Jangan sampai mereka disingkirkan dan terasing karena adanya Tenaga Kerja Asing.”

Itu sebabnya, ia “akan pastikan siapa pun tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia”.

Menurut Sandi, ada korelasi antara jumlah pengangguran yang meningkat dan keterbukaan pemerintah Joko Widodo menerima tenaga kerja asing. Ia membingkai logika itu dalam pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada Ma’ruf Amin dalam segmen debat terbuka.

“Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya muliakan, di saat pengangguran kita masih ada 7 juta dan kualitas lapangan pekerjaan kita masih belum optimal. Pemerintah mencabut beberapa keharusan bagi tenaga kerja asing, Seperti keharusan mereka bisa berbahasa Indonesia, perbandingan jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dan juga berkaitan dengan visa khususnya untuk tenaga kerja yang ada pada strata terbawah.

Kita melihat banyak sekali saudara kita belum mendapatkan kesempatan kerja tapi pada satu sisi yang lain justru lapangan kerja tersebut diberikan kepada warga negara asing. Tenaga honorer per hari ini belum mendapatkan keadilan. Mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraannya juga masih belum. Sistem outsourcing yang sekarang memberatkan, baik bagi dunia usaha. Sistem outsourcing sangat tidak adil bagi tenaga kerja yang sekarang mengeluhkan tidak ada kepastian kerjanya, juga sistem upah yang menekan teman-teman Serikat Pekerja.

Teman-teman dari kemudi transportasi online belum mendapatkan perlindungan kerja selayaknya. Strategi apa yang Bapak Kiai miliki untuk memastikan kita memiliki keadilan dalam menyediakan tenaga kerja untuk anak-anak negeri kita?”

Dalam pernyataan itu, Sandi seolah-olah membingkai fakta baru bahwa alasan banyak orang menganggur semata-mata karena persyaratan TKA “dilonggarkan”. Ia menghimpitkan dua hal yang sebenarnya punya banyak variabel, seolah-olah sebagai sebab-akibat. Padahal belum tentu berhubungan.

Setidaknya, belum ada penelitian yang menyebut ada korelasi langsung antara Permenaker Nomor 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan jumlah pengangguran di Indonesia. (Permenaker tersebut adalah revisi dari Permenaker Nomor 12/2013 yang menghapus peraturan pekerja asing di Indonesia harus mampu berbahasa Indonesia).

Lewat logika serupa, Sandi juga membingkai OK-OCE sebagai solusi dari masalah pengangguran di Indonesia. “Di Jakarta, OK-OCE sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20.000 di tahun 2018,” katanya pada segmen ketiga tentang ketenagakerjaan.

Sebelumnya, pada segmen pertama, ketika menyampaikan visi-misi, Sandi berkata, “Saya yakin bahwa masa depan anak muda kita bisa kita berikan kesempatan untuk lapangan kerja kalau kita fokus pada dua program utama kita, yaitu OK-OCE yang akan kita angkat ke level nasional.”

Ia sengaja membingkai program OK-OCE sebagai solusi masalah pengangguran di Indonesia dengan menyebut pertumbuhan anggota OK-OCE di Jakarta.

Padahal belum tentu ada korelasi antara jumlah anggota program itu yang bertambah dengan jumlah pengangguran di Jakarta. Sederhananya, tak semua pengangguran yang kemudian menjadi pekerja dalam periode itu adalah anggota OK-OCE.

Jadi, meski gemar menyempalkan data statistik dalam argumentasinya, Sandi juga beberapa kali menyempilkan teori-teorinya yang belum teruji dan terbukti.

Masalahnya, "teori-teori" itu ia sajikan seolah-olah macam data yang punya hubungan sebab-akibat dengan program yang ia canangkan.

Misalnya, dalam topik kesehatan, Sandi juga akan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah datangnya penyakit. Ia menyebutnya dengan sebutan kebijakan promotif-preventif. Ia mengklaim, gerakan olahraga 22 menit tiap hari dapat mengurangi biaya kesehatan, yang sayangnya sama sekali tidak ia jabarkan.

“Saya Alhamdulillah menjalankannya setiap hari dan saya melihat bagaimana dampaknya positif terhadap pengurangan biaya kesehatan,” kata Sandi.

Dilihat dari perspektif niat, kebijakan dan program-program yang dijanjikan Sandi dalam debat kemarin memang terhitung positif dengan alasan-alasan mulia. Masalahnya, apakah ia benar-benar diukur dengan variabel yang tepat dan jitu menjadi solusi? Atau, hanya gimmick jualan kampanye belaka, yang tujuan utamanya cuma mendulang elektabilitas, dan berakhir sebagai retorika belaka?

Tapi, kalau cara itu bisa memenangkannya dalam putaran Gubernur Jakarta yang sengit, apa salahnya mengulang strategi yang sama?

Editor: Fahri Salam