tirto.id - Pada sebuah kolom bertajuk “Singkatan” yang terbit di Pikiran Rakyat edisi 12 Februari 2011, Ajip Rosidi mengeluhkan kegemaran masyarakat Indonesia yang suka membuat singkatan. Menurutnya, hal ini sudah terlalu berlebihan. Segala macam singkatan hadir bak cendawan di musim hujan, merangsek dan memenuhi segala sendi kehidupan.

Perkara serupa diungkapkan Daniel Dhakidae dalam Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003): “bahwa tingkat produksinya (akronim) begitu konsisten dan begitu massal dari hari ke hari mencengangkan semua orang, termasuk 'tukangnya' yang menganggap tindakannya sebagai suatu tindakan seorang jenius,” tulis jebolan Cornell University itu.

Sementara Kompas edisi 1 Februari 1984 menulis judul berita utama yang akrobatik dan menebas kegemaran membuat akronim dalam bahasa Indonesia. Ceritanya, istri seorang Direktur Jenderal Departemen Pendidikan menonton pertunjukan debus. Ia tak tahan melihat adegan pemain debus yang menggurat lengan dan lidahnya dengan sebilah pisau. Ia histeris dan berteriak.

Esoknya, Kompas menulis judul “Bu Dirjenbud Depdikbud dagdigdug”. Sejumlah pakar bahasa menyebutnya sebagai "debus linguistik" yang secara sarkas menelanjangi hobi menyingkat dalam bahasa Indonesia.

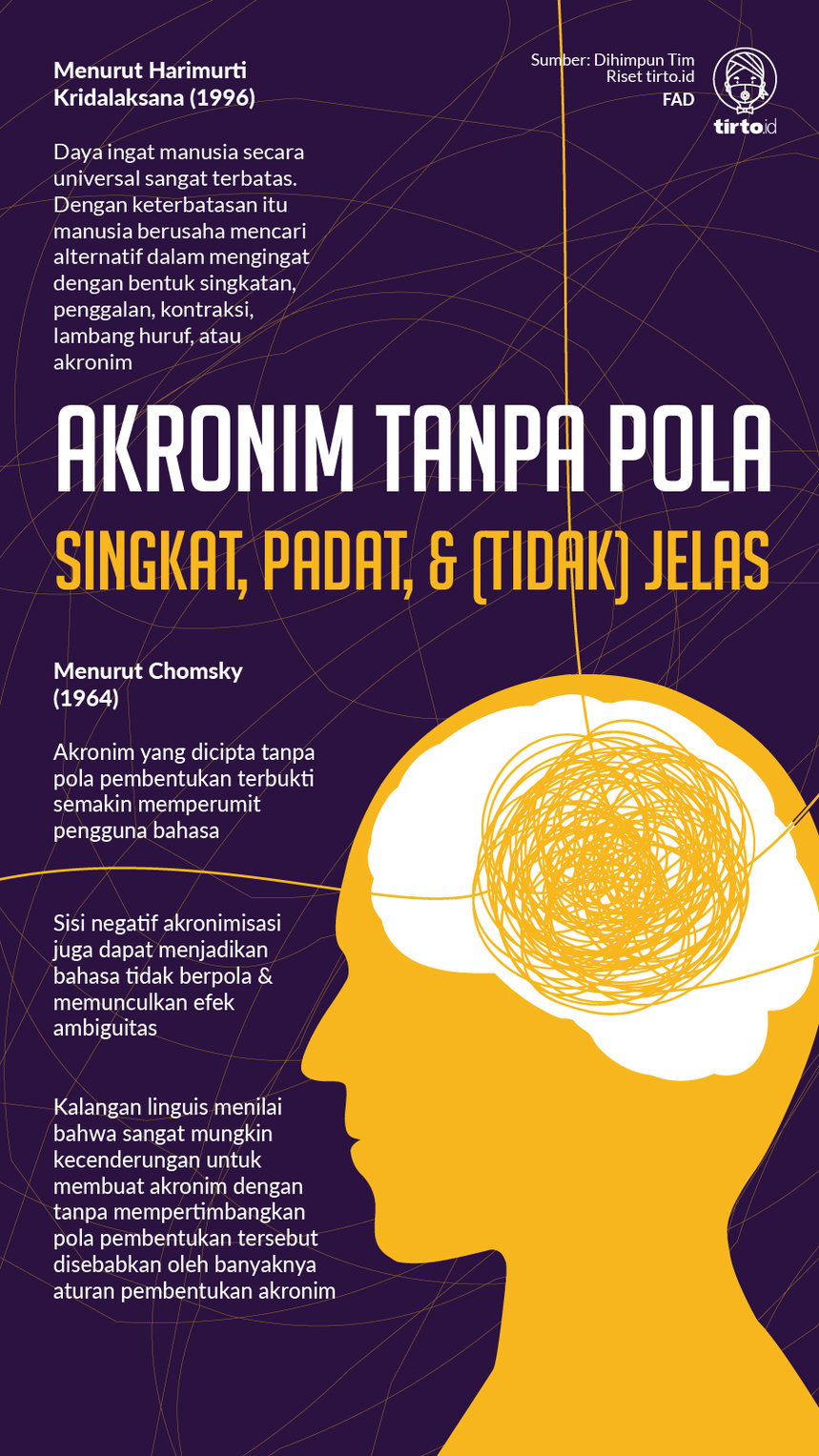

Pandangan berbeda diungkapkan penulis Kamus Linguistik, Harimurti Kridalaksana. Menurutnya, “Daya ingat manusia secara universal sangat terbatas. Dengan keterbatasan itu manusia berusaha mencari alternatif dalam mengingat sesuatu yang panjang dengan bantuan bentuk-bentuk pendek. Bentuk pendek itu dapat berupa singkatan, penggalan, kontraksi, lambang huruf, atau akronim.”

Argumen Kridalaksana menegaskan bahwa meruahnya akronim dan singkatan dalam bahasa Indonesia adalah salah satu ciri tentang watak bahasa yang terus berbiak.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah akronim dan singkatan memiliki kecenderungan “dibentuk tanpa pola pembentukan” yang jelas, sehingga justru jadi membuat rancu dalam penggunaannya, alih-alih menjadi sumbangan berharga bagi bahasa Indonesia.

Militer sebagai Pelopor

“Yang menjadi pelopor mengambil unsur suatu kata untuk dijadikan singkatan tanpa ketentuan unsur yang mana dari kata itu adalah kalangan ABRI,” tulis Ajip Rosidi.

Militer Indonesia memang sering membuat singkatan dan akronim yang pembentukannya cenderung tidak jelas. Sebagai contoh, akronim "Kapuspen" dibentuk dari kata K(epal)a Pus(at) Pen(erangan), "Danjen" dari (Koman)dan Jen(deral), "Denma" dari kata De(teseme)n Ma(rkas), "Kakesal" dari K(epal)a Kes(ehatan) (A)ngkatan (L)aut, "rudal" dari kata pelu(ru) (ken)dal (i), dan sebagainya.

Meruahnya akronim dari kalangan militer dimulai sesaat setelah Orde Baru berkuasa. Berbeda dengan Sukarno yang menjadikan akronim sebagai sarana politik untuk menggerakkan sekaligus memengaruhi psikologi massa dengan mengamplifikasi perintah di dalamnya: seperti Trikora (Tri Komando Rakyat) dan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat), Orde Baru justru menjadikan akronim sebagai alat kontrol.

Melalui politik rezimentasi, akronim dimanfaaatkan atas nama efisiensi militeristik yang tujuannya untuk melanggengkan kuasa. Kuasa bekerja melalui hegemoni bahasa yang memproduksi kepatuhan.

Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) merupakan salah satu produk akronim yang diproduksi untuk menyampaikan pesan politik secara efisien, yakni soal ideologi Orde Baru yang oleh Harry Aveling dalam Rahasia Membutuhkan Kata: Puisi Indonesia 1966-1998 (2003) dipadatkan menjadi dua kata kunci—keamanaan dan ketertiban.

Meski acap kali produksi-produksi akronim yang diklaim untuk efisiensi tersebut menyalahi kaidah fonotaktik dalam bahasa Indonesia. Kopaskhas (Korps Pasukan Khusus) merupakan contoh penyimpangan kaidah fonotaktik karena di dalam akronim tersebut terdapat dua suka kata yang berurutan dan diakhiri huruf “s”. Produksi akronim semacam ini sangat menyulitkan lidah orang Indonesia, disamping membingungkan pembaca.

Munculnya akronim dalam dunia militer yang cenderung tanpa pola memiliki kaitan erat dengan politik akronim yang dipraktikkan penguasa saat itu. Melalui akronim, sesuatu yang mengerikan bisa dibungkus secara manipulatif lewat indahnya slogan dan kata-kata.

Kopkamtib adalah contoh valid yang menunjukkan bahwa antara slogan, maksud, tujuan, serta pelaksanaan memiliki pengertian yang berbeda.

Bagi generasi yang masih menyimpan ingatan segar soal rezim Orde Baru, akan segera merasakan sensasi kengerian yang luar biasa ketika mendengar akronim tersebut, yang membuat penjara penuh sesak oleh mahasiswa, penyair, jurnalis dan lain sebagainya yang memilih bersikap kritis terhadap pemerintah.

Bahasa adalah pakus tempat bersemayam memori dan ingatan. Bahasa mampu menyimpan dan merawat kenangan tentang kebahagiaan, keindahan, juga kebiadaban serta kengerian zaman.

Oleh karenanya, menjadi tidak aneh jika kengerian zaman dimanipulasi, salah satunya, melalui akronim-akronim. Ini merupakan salah satu argumentasi mengapa singkatan di dunia militer berkembang sangat pesat, terutama saat rezim Orde Baru berkuasa.

Akronim yang dibuat tanpa pola pembentukan yang jelas semakin memperumit pengguna bahasa, juga pencipta akronim kemungkinan besar tidak mampu menjelaskan secara ilmiah apa yang menjadi dasar pola pembentukannya.

Para ahli linguistik menilai bahwa sangat mungkin kecenderungan membuat akronim tanpa pola pembentukan yang jelas ini disebabkan oleh banyaknya aturan pembentukan akronim.

Gejala akronimisasi tanpa pola pembentukan yang jelas sebagaimana yang terjadi dalam dunia militer, paling tidak memiliki empat sisi negatif:

Pertama, menjadikan bahasa tidak terpola. Kedua, memunculkan efek ambiguitas yang bertolak belakang dengan salah satu fungsi paling mendasar bahasa, yakni bersifat informatif.

Ketiga, jika dilakukan dan disponsori oleh kekuasaan, akan menciptakan apa yang disebut sebagai proses pemagisan takrif. Orang harus bertanya dan mencari informasi terlebih dahulu sebelum benar-benar tahu apa yang dimaksud dengan akronim tersebut.

Keempat, akronim yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara pada dasarnya merupakan praktik bureaucratic slang yang bersifat temporal sepanjang usia referennya.

==========

Fariz Alnizar adalah pengajar Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta dan doktor linguistik lulusan Universitas Gajah Mada.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id