tirto.id - Pertemuan pertama saya dengan Daniel Dhakidae bermula dari lembaran majalah Prisma. Saya lupa persisnya edisi Prisma tahun berapa, yang pasti akhir 1970-an. Di tahun 2008 itu, saya, mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah UGM semester tiga, baru mulai serius membaca dan belajar menulis akademik. Proses penempaan intelektual tersebut dibuka melalui “tamasya intelektual” dari tulisan para cendekiawan dan akademisi ternama Indonesia di Prisma.

Ketika mengambil Prisma secara acakdari rak Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM atau Perpustakaan St. Ignatius di Kota Baru, Yogyakarta, ritual tamasya itu selalu diawali dengan membuka daftar isi. Saya mencari nama-nama besar sejarawan Indonesia yang tulisannya wara-wiri di Prisma seperti Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, Taufik Abdullah, dan, yang paling sering, Ong Hok Ham. Dari Prisma pula saya berkenalan dengan tulisan para ilmuwan sosial seperti Dawam Rahardjo, Ignas Kleden, Vedi Hadiz, dan Arief Budiman.

Bila menemukan tulisan-tulisan mereka, saya tidak lekas membuka halaman yang dituju. Saya biasanya membaca pengantar redaksi terlebih dahulu. Pengantar redaksi Prisma selalu spesial. Jika pengantar redaksi sebuah jurnal atau majalah ilmiah kebanyakan hanya merangkum atau menjelaskan daftar tulisan, pengantar redaksi Prisma sejak tahun 1970-antidak demikian.

Pengantar Prisma selalu membedah topik edisi secara serius dan mendalam, menekankan penting dan relevannya topik tersebut bagi situasi sosial-politik dan budaya Indonesia ketika itu. Dari pengantar redaksi Prisma, saya berkenalan dengan para redaktur yang bergantian menulis antara lain Ismid Hadad, Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Masmimar Mangiang, dan Daniel Dhakidae.

Nama yang terakhir ini kemudian begitu akrab bagi saya, apalagi sejak Dhakidae menerbitkan kembali Prisma di tahun 2009, sepuluh tahun sejak jurnal ini berhenti terbit. Ketika Prisma terbit kembali, saya mulai mencari-cari tulisan-tulisannya yang berceceran di mana-mana dan mengoleksi buku-buku yang ditulis atau diberi pengantar olehnya.

Tulisan Dhakidae begitu memukau dan khas. Ia mampu menguliti persoalan sosial-politik secara konseptual sekaligus multidimensional; menganalisisnya dalam kerangka filosofis, historis, sosiologis, dan kultural. Ia juga acap kali menempatkan istilah atau konsep-konsep dari pemikir ternama dunia, termasuk Indonesia, dari berbagai bahasa—Latin, Belanda, Perancis, Jerman, dan bahasa daerah.

Barangkali perjalanan intelektual Dhakidae yang “non-linier” berpengaruh besar dalam pembentukan kualitas kecendekiawanan macam itu. Selama ia hidup, Dhakidae tidak pernah berhenti terpaku pada satu titik. Pendidikannya ditempuh dalam bidang filsafat, ilmu administrasi negara, politik komparatif, media, dan studi Asia Tenggara sejak di Flores sampai ke Ithaca. Perjalanan kariernya pun mengawinkan dunia akademik, jurnalisme, dan aktivisme. Jalan hidup yang dipilih Dhakidae inilah yang memupuknya menjadi intelektual par excellence.

Kritisisme dan Media Massa

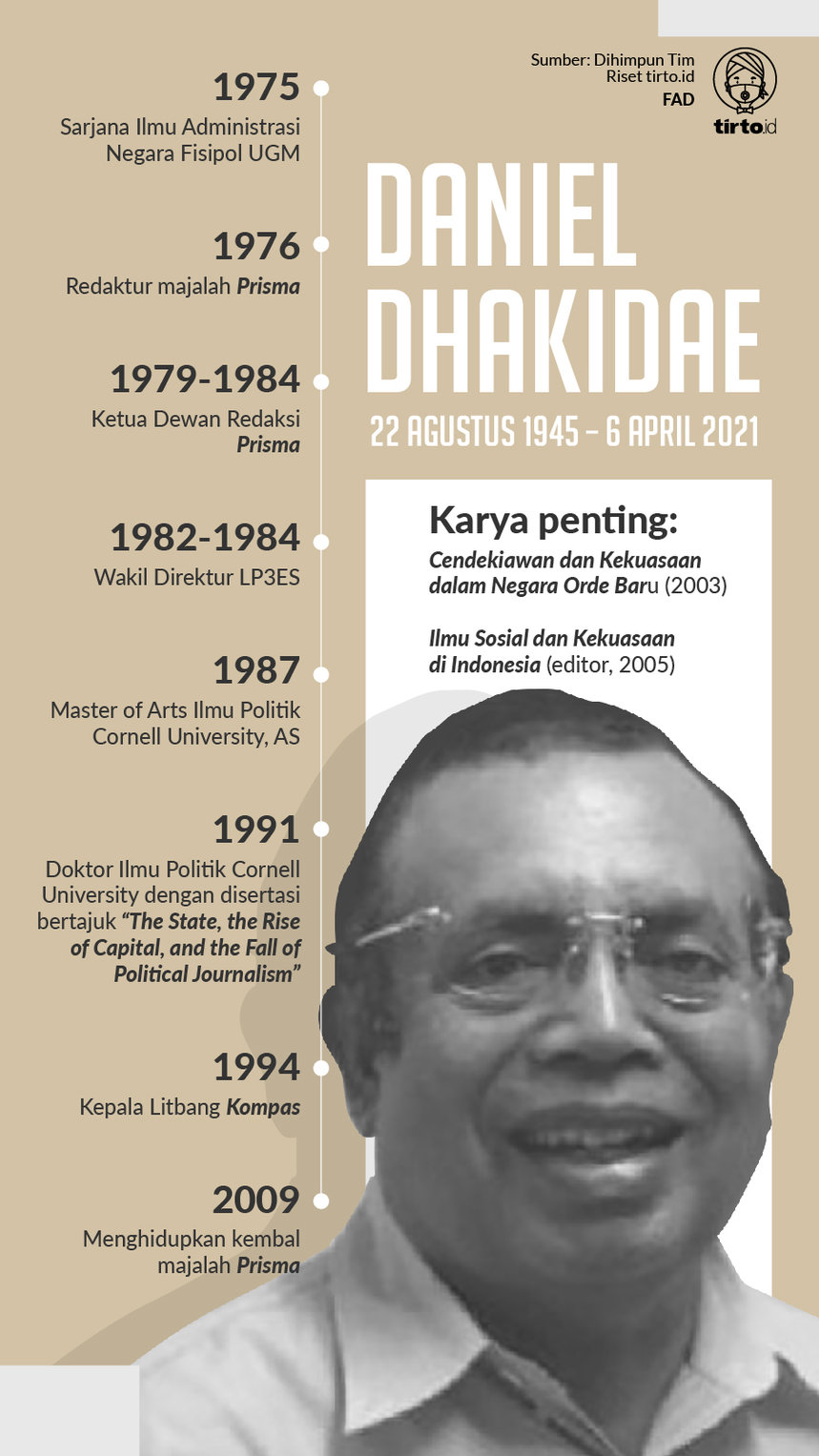

Dhakidae identik dengan Prisma. Ia terlibat membesarkan jurnal ilmiah populer yang menjadi pegangan utama mahasiswa, akademisi, dan intelektual Indonesia di zaman Orde Baru tersebut. Ia bergabung sebagai redaktur jurnal ilmiah ini sejak 1976, satu tahun setelah lulus dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara UGM. Ketika rezim Soeharto membatasi pikiran kritis, Prisma menjadi outlet bagi para intelektual menumpahkan kegelisahan mereka atas problem sosial-politik terkini secara kritis sekaligus ilmiah.

Tapi kritisisme Prisma terhadap rezim Orde Baru tidaklah frontal dan vulgar. Mereka melawan wacana pengetahuan yang dijejalkan penguasa untuk mengontrol masyarakat salah satunya dengan membedah secara ilmiah pengetahuan yang dilarang beredar oleh rezim.

Itulah yang mendasari mengapa Prisma di tahun 1982, ketika itu Dhakidae menjabat Ketua Dewan Redaksi, mengeluarkan edisi yang berisi ulasan biografis tokoh-tokoh komunis seperti D.N. Aidit dan Amir Sjarifoeddin. Di tahun itu, Prisma juga memberikan kesempatan bagi tokoh Lekra, organisasi kebudayaan kiri yang dilarang, seperti Hersri Setiawan dan Joebar Ajoeb untuk menulis biografi komponis patriotik Cornel Simandjuntak dan pemimpin Darul Islam S.M. Kartosoewirjo.

Keberanian ini berbuntut pemanggilan kepada beberapa awak Prisma dan Dhakidae sebagai Ketua Dewan Redaksi adalah salah seorang yang diperiksa. Prisma terancam ditutup karena dianggap menyebarluaskan paham komunisme di masyarakat.

Ini bukan pertama kalinya Prisma dianggap “menganggu” rust en orde ala Orde Baru. Penerbitan edisi “Manusia dalam Kemelut Sejarah” tahun 1977 yang oplahnya mencapai 25.000 eksemplar membuat Prisma dipantau radar kekuasaan. Edisi tersebut mengangkat kembali sosok Sukarno ke publik ketika memori tentang bapak bangsa tersebut dihapuskan secara bertahap melalui proyek-proyek desukarnoisasi Orde Baru.

Sikap kritis Dhakidae di Prisma dan LP3ES berlanjut ketika ia meneruskan studi di Cornell University di bawah supervisi indonesianis ternama, Benedict Anderson. Dhakidae lulus dari Departemen Ilmu Pemerintahan Cornell di tahun 1991 dengan disertasi berjudul “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry.” Disertasi itu mengulas bagaimana Orde Baru mengubah pers Indonesia dari medium wacana politik ke industri komersial.

Kualitas kajian tersebut membuatnya diganjar Lauriston Sharp Prize. Penghargaan ini diberikan untuk disertasi terbaik dalam studi Asia Tenggara yang dicetuskan oleh George Kahin guna menghormati antropolog pendiri Southeast Asian Program di Cornell, Lauriston Sharp.

Pulang dari Cornell, Dhakidae bergabung ke harian Kompas pada 1994 sebagai Kepala Litbang. Masuknya Dhakidae ke salah satu media terbesar ini menarik karena disertasinya berbicara tentang transformasi komersialisasi pers. Mungkin inilah panggilan intelektualnya untuk membentuk pers Indonesia berkualitas, tidak sekadar mengejar kapital dan menghilangkan esensi untuk mencerahkan publik.

Intelektual dan Kekuasaan

Riwayat kerja intelektual Dhakidae banyak dihabiskan untuk membedah hubungan cendekiawan dan kekuasaan. Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan intelektualnya dalam suasana represif Orde Baru dan pilihan jalannya sebagai intelektual. Kegelisahannya kepada jalinan relasi antara intelektual, modal, kekuasaan, dan kebudayaan berbuah karya monumental Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003).

Buku tersebut adalah karya sejarah pemikiran, magnum opus Dhakidae yang wajib dibuka untuk melihat bagaimana kekuasaan membentuk lanskap kecendekiawanan di masa Orde Baru. Dasar argumentasi Dhakidae, yang masih relevan dengan dunia intelektual hari ini, adalah “kekuasaan adalah fascinatio dan obsesi bagi kaum cendekiawan.”

Ketertarikan Dhakidae terhadap bagaimana kekuasaan beroperasi dilanjutkan melalui kolaborasinya dengan sosiolog Vedi Hadiz dalam kumpulan tulisan berjudul Social Science and Power in Indonesia (2005). Buku ini adalah karya penting yang membongkar bagaimana kekuasaan Orde Baru “menumpulkan” ilmu sosial di Indonesia. Dalam karya ini muncul temuan-temuan menarik tentang pengaruh Perang Dingin bagi lanskap ilmu sosial Indonesia, birokratisasi ilmu sosial dan orientasi birokratis ilmu sosial, serta peran ilmu sosial untuk menopang kebijakan developmentalisme Orde Baru. Alerginya ilmu sosial Indonesia hari ini terhadap perspektif dan kajian kritis salah satunya merupakan warisan Orde Baru itu.

Melalui karya-karyanya tersebut, terlihat posisi Dhakidae sangat jelas ketika berhadapan dengan kekuasaan. Ia selalu curiga kepada kekuasaan dan menolak tunduk kepadanya. Ini mungkin yang membuatnya tidak tergoda menjadi teknokrat atau mengejar jabatan prestisius di pemerintahan. Dhakidae lebih memilih jalan intelektual publik, mencerahkan nalar publik dengan pikiran-pikiran serius dan mendalam dalam mengupas persoalan sosial, kebudayaan, kenegaraaan, serta kebangsaan.

Intelektual dan Dunia yang Berubah

Kerja intelektual serius dan mendalam seperti yang dilakukan Dhakidae semakin langka di tengah lanskap sosial hari ini ketika dunia digital menuntut segalanya serba cepat; instan; ringkas.

Dunia yang berubah hari ini melahirkan intelektualisme yang dangkal. Kerja-kerja intelektual kritis, mendalam, dan reflektif semakin sulit muncul lantaran digulung gelombang perubahan itu. Buktinya bisa dilihat dalam produksi pengetahuan di media, universitas, organisasi, dan pemerintahan yang mengabaikan kerja intelektual seperti yang ditunjukkan generasi Daniel Dhakidae.

Dhakidae menyadari situasi yang berubah ini. Dalam tulisan bertajuk “Menyapa Prisma yang Datang Lagi” pada 2009, Dhakidae mengatakan bahwa "Khalayak yang berminat dan membaca majalah ini mungkin berubah. Daya tarik jurnal audio-visual mungkin berperan di sana. Semuanya memberi jalan kepada suatu generasi yang dikatakan sebagai 'desentized to complex argumentation', generasi yang sudah terkuras derajat sensitivitasnya terhadap argumentasi berbelit-belit. Tragis bahwa melawan pendangkalan ini menjadi anakronik."

Bagi saya, ketika Daniel Dhakidae mengembuskan napas terakhir pada Selasa (6/4/2021), ia telah menjalani hidup yang tidak sia-sia. Orang kelahiran Ngada, NTT pada 22 Agustus 1945 ini mewariskan etos kerja intelektual yang serius untuk generasi kini. Dan ini ia tularkan tidak hanya melalui karya-karya yang diproduksinya, tetapi juga dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar meneliti dan menulis di Prisma. Dengan cara demikian, ia mengharapkan regenerasi intelektual kritis yang senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah ilmiah.

Sebagai penghormatan kepada intelektual besar itu, saya pikir disertasinya di Cornell University dan kumpulan tulisannya di berbagai medium patut untuk diterbitkan.

==========

Wildan Sena Utama adalah pengajar di Departemen Sejarah UGM. Menulis buku Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme (2019). Saat ini sedang menempuh studi doktoral di University of Bristol, Inggris.

Editor: Ivan Aulia Ahsan