tirto.id - Tiada hari tanpa TikTok. Begitulah kehidupan yang kini dijalani oleh para orang tua saya di kampung halaman. Ibu saya hobi sekali mengirimkan video-video TikTok yang, sayangnya, tidak pernah bisa saya buka karena saya tidak memiliki aplikasinya. Terkadang isinya doa. Terkadang isinya kontroversi seputar ijazah palsu seorang presiden.

Namun, tingkat kecanduan ibu saya itu belum ada apa-apanya dibanding dua saudaranya. Satu lebih tua dan satu lebih muda dari ibu. Mereka berdua tidak cuma menonton video lantas membagikannya ke sanak saudara. Lebih dari itu, mereka sungguh-sungguh memanfaatkan TikTok sebagai pelantar untuk belanja.

"Tiap hari di kasir itu selalu ada barang COD," ucap bibi yang lebih muda kepada saya, beberapa hari lalu. Kasir yang dimaksud adalah kasir rumah makan yang dia jalankan bersama bibi yang lebih tua. Jadi, setiap hari, bibi-bibi saya melakukan transaksi cash on delivery (COD) setelah tergiur barang murah meriah yang dijual di TikTok.

Fenomena ini membuat saya berpikir, "Bukankah belanja impulsif via TikTok biasanya diasosiasikan dengan anak muda—Gen Z dan milenial—yang katanya paling rentan terseret tren digital dan jebakan fear of missing out (FOMO)?" Namun kenyataannya, dua bibi saya yang lahir jauh sebelum generasi itu justru sama mudahnya terpikat.

Dark Pattern sebagai Desain Manipulatif

Hal yang dialami bibi-bibi saya jelas bukan sekadar kebiasaan belanja biasa. Ada sesuatu di balik layar TikTok yang membuat orang dengan latar belakang berbeda bisa sama-sama terjerat.

Dari sisi desain, TikTok Shop tidak berdiri semata sebagai pasar digital. Ia adalah ruang yang dibangun dengan penuh kalkulasi. Setiap elemen antarmuka sengaja dirancang agar mendorong orang membeli. Pola desain semacam ini oleh para peneliti disebut dark pattern, sebuah trik psikologis dalam desain antarmuka pengguna (user interface atau UI) yang membuat konsumen bertindak bukan karena pilihan sadar, melainkan karena diarahkan tanpa disadari.

Dalam studi yang diterbitkan di ACM Digital Library, para peneliti merekam dan menganalisis lebih dari 16 jam penggunaan aplikasi sosial populer, termasuk TikTok. Hasilnya menunjukkan keberadaan berbagai jenis dark pattern yang secara sistematis disisipkan ke dalam desain aplikasi.

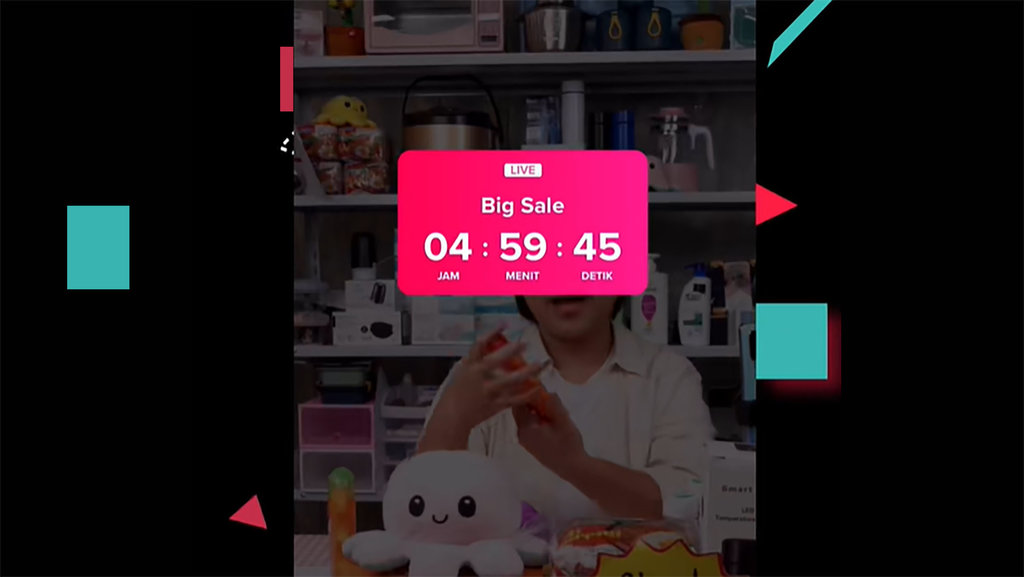

Pertama, ada false urgency, yakni penawaran yang menampilkan hitungan mundur palsu atau klaim stok menipis, padahal sebenarnya masih melimpah.

Kedua, preselection, yakni situasi ketika opsi yang menguntungkan platform sudah ditandai sebagai pilihan default sehingga pengguna cenderung mengabaikan opsi lain.

Ketiga, forced continuity. Ketika pengguna sudah telanjur nyaman dengan layanan gratis atau promosi, kemudian periode itu berakhir, sistem otomatis mengaktifkan pembayaran tanpa memberi pilihan keluar yang jelas.

Dark pattern bekerja dengan halus. Ia tidak menipu secara terang-terangan, tetapi mengaburkan batas antara pilihan sukarela dan dorongan manipulatif. Itulah alasan TikTok terasa begitu mudah digunakan: ia memang didesain supaya pengguna tidak berpikir ulang.

Tombol beli yang muncul tepat di bawah video, misalnya, bukan sekadar kebetulan, tetapi strategi untuk menghilangkan friction. Dalam teori pemasaran digital, friction adalah jeda atau hambatan kecil yang biasanya memberi ruang refleksi sebelum membeli. Dengan menghapusnya, atau setidaknya meminimalisasinya, TikTok memperpendek jarak antara dorongan sesaat dan transaksi final.

Kecenderungan itu tidak hanya diamati oleh akademisi. Komisi Dagang Federal (FTC) di Amerika Serikat, lembaga yang berwenang mengawasi perlindungan konsumen, juga menemukan pola serupa.

Dalam laporannya, FTC menegaskan bahwa mayoritas aplikasi berlangganan dan situs web populer menggunakan dark pattern dalam berbagai bentuk. Salah satunya disebut roach motel, strategi yang membuat pengguna dengan mudah masuk ke layanan (misalnya dengan sekali klik atau promosi gratis), tetapi dibuat sangat sulit keluar—saya pernah mengalaminya saat berlangganan The Times, sampai-sampai harus memblokir kartu kredit saya sendiri.

FTC juga menyoroti penggunaan label menyesatkan, desain antarmuka yang sengaja menyembunyikan informasi penting, hingga pilihan yang dirancang untuk menekan pengguna agar segera membeli.

Temuan FTC tersebut penting karena menyoal dark pattern dari sekadar isu desain menjadi isu hukum dan etika. Mereka menyebut, praktik semacam itu melanggar prinsip keadilan bagi konsumen, karena pengguna tidak diberi kesempatan yang transparan untuk mengambil keputusan.

Hal yang kita alami di TikTok Shop bukan sekadar tren bisnis digital, tetapi bagian dari persoalan global tentang cara perusahaan teknologi memanfaatkan celah psikologi manusia melalui desain yang tampak sepele.

Algoritma & Infrastruktur Teknologi

Dark pattern adalah wajah depan yang terlihat oleh pengguna. Di samping itu, ada mesin lain yang sesungguhnya berada di balik layar: algoritma rekomendasi TikTok.

Algoritma tersebut tidak bekerja secara sederhana, melainkan merekam hampir setiap detik interaksi pengguna—berapa lama mereka menonton, kapan berhenti menggulir, konten mana yang disukai atau diabaikan—lalu mengolahnya melalui machine learning berskala masif. Hasil pengolahan itu kemudian dipakai untuk memperkirakan jenis konten atau produk yang kemungkinan besar mampu memicu klik berikutnya.

Di sinilah letak "racun" TikTok Shop. Produk yang muncul tidak pernah terasa acak, melainkan sesuai dengan selera dan "kebutuhan" personal. Padahal, yang terjadi adalah kalkulasi dingin dari miliaran pola perilaku. Bagi pengguna, kesesuaian ini terasa menyenangkan sekaligus meyakinkan. Produk yang muncul terlihat relevan, bahkan seakan memang sedang dibutuhkan. Bagi TikTok, sistem tersebut adalah jalan tercepat untuk menyingkat jarak antara dorongan sesaat dan transaksi final.

Algoritma itu kemudian diperkuat dengan desain frictionless commerce, sebuah strategi untuk menghapus hambatan sekecil apa pun antara keinginan dan pembelian. Tombol “Beli” ditempatkan tepat di bawah video, sehingga pengguna tidak perlu berpindah ke aplikasi lain. Alur checkout disederhanakan sampai hanya memerlukan beberapa langkah, tanpa memberikan ruang jeda yang biasanya memungkinkan konsumen berpikir ulang. Makin sedikit jeda, makin besar peluang impuls belanja berubah menjadi transaksi nyata.

Namun, kesuksesan TikTok Shop menembus berbagai lapisan generasi tidak hanya bertumpu pada algoritma atau desain checkout yang mulus. Ada satu elemen infrastruktur yang terbukti menjadi jembatan kepercayaan, terutama bagi generasi yang tidak terbiasa dengan transaksi digital: ketersediaan opsi cash on delivery (COD).

COD memberi rasa aman karena pembayaran baru dilakukan setelah barang diterima. Bagi anak muda yang terbiasa dengan dompet digital, COD mungkin tampak kuno. Akan tetapi, bagi kelompok yang lebih tua, metode ini justru menjadi syarat mutlak sebelum berani bertransaksi.

Efek psikologis dari COD sudah diuji dalam berbagai konteks. Sebuah penelitian kuantitatif di Surabaya pada 2023 menemukan, COD berkorelasi positif yang signifikan terhadap keputusan membeli di TikTok Shop, terlebih ketika dipadukan dengan fitur live streaming yang memberi kesan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Studi tersebut menegaskan bahwa kepercayaan merupakan faktor utama, dan COD hadir sebagai mekanisme yang menumbuhkan rasa percaya itu.

Hal serupa juga tercatat di pasar negara berkembang lain. Studi tentang lokapasar di Mesir menunjukkan, COD bukan hanya memperluas basis konsumen, tetapi juga meningkatkan hal yang disebut nilai hedonik, yakni kesenangan dan kepuasan yang timbul ketika perilaku belanja itu terkesan lebih aman dan tidak berisiko. Dengan kata lain, COD bukan hanya soal cara bayar, melainkan bagian dari infrastruktur kepercayaan yang membuat belanja daring terasa natural bagi konsumen lintas generasi.

Belanja Sambil Dapat Hiburan

Algoritma dan metode pembayaran adalah fondasi teknologi pelantar belanja. Bedanya, TikTok Shop makin memikat karena berhasil mengubah aktivitas belanja menjadi pengalaman hiburan.

Sebagai jantung strategi itu, live streaming menghadirkan penjual atau pemengaruh dalam suasana yang terasa akrab dan hidup. Mereka memperlihatkan produk, menjawab pertanyaan, dan memberi diskon khusus secara spontan. Semuanya dalam format yang terasa seperti acara hiburan interaktif.

Model itu memungkinkan pengguna merasa terhubung secara emosional dan sosial, sekaligus memperkecil keraguan terhadap produk. Penelitian di Taiwan membuktikan, kehadiran sosial (social presence) macam itu mampu meningkatkan identifikasi konsumen dan mendongkrak niat membeli secara signifikan.

Strategi tersebut juga menonjolkan sesuatu yang disebut social proof. Hal itu diwujudkan lewat keberadaan penonton, komentar, dan jumlah pembelian real-time yang dipajang sebagai bukti kepercayaan sosial. Prinsip ini sesuai dengan gagasan Robert Cialdini, bahwa kita cenderung meniru tindakan orang lain saat ragu. Ketika melihat banyak yang membeli, konsumen lain merasa pembelian itu sah dan wajar.

Tidak sekadar interaktif, TikTok juga pintar menyamarkan iklan sebagai konten hiburan. Banyak video produk dikemas lewat tutorial, gaya hidup, atau humor ringan. Model tersebut menciptakan kondisi yang membuat pengguna larut dalam konten sehingga tidak menyadari bahwa mereka sedang dibujuk agar membeli.

Jangan Lupakan FOMO

Di balik strategi desain dan pemasaran setiap platform, terdapat fondasi psikologis yang menjelaskan alasan jebakan tersebut bekerja begitu efektif, bahkan lintas generasi: fear of missing out (FOMO), sebuah dorongan emosional yang membuat orang takut ketinggalan peluang.

Sebuah tinjauan literatur menegaskan bahwa FOMO bukan hanya fenomena yang ditemukan pada remaja, tetapi juga pada berbagai kelompok umur. Manusia pada dasarnya terdorong untuk mengikuti arus sosial, dan rasa takut kehilangan kesempatan membuat mereka rela mengambil keputusan impulsif, meskipun tidak rasional. Dorongan itu diperkuat oleh ekosistem digital, seperti TikTok dan platform belanja lain, yang menampilkan bukti sosial secara real time sehingga tekanan psikologis makin kuat.

Namun, efek psikologis TikTok Shop tidak berhenti pada FOMO. Penelitian dari University of Portsmouth menemukan, tekanan sosial tersebut dapat melahirkan obsessive brand passion, kondisi ketika konsumen merasa terikat secara emosional dengan produk atau merek tertentu. Ikatan itu sering berujung pada belanja kompulsif, stres, bahkan masalah keuangan pribadi, sebuah pola yang melintasi batas usia karena menyentuh kebutuhan dasar akan pengakuan sosial dan kepemilikan simbolik.

Dari sisi psikologi komunikasi, riset yang terbit pada 2024 menunjukkan bahwa ketika konsumen tenggelam dalam pengalaman flow, mereka lebih rentan dipengaruhi secara emosional. Dalam kondisi itu, otak lebih sedikit mengandalkan logika dan lebih banyak tergiur oleh sistem reward berbasis dopamin. TikTok, dengan format video pendek dan interaktif, menciptakan kondisi flow yang mengaburkan perbedaan antara hiburan dan iklan, sehingga keputusan belanja itu diambil tanpa refleksi panjang.

Berbagai mekanisme itulah yang membuat fenomena belanja impulsif via TikTok tidak hanya menjebak generasi muda, tetapi juga generasi tua. Keduanya sama-sama tunduk pada tarikan emosional yang dirancang untuk menyingkirkan logika dan menggantinya dengan kepuasan instan.

TikTok Shop (serta platform sejenis lainnya, seperti Shopee) pada akhirnya menjadi cermin zaman: teknologi yang dirancang bukan sekadar untuk memfasilitasi belanja, melainkan untuk mengatur perilaku konsumsi kita. Ia membuat perbedaan antara hiburan dan perdagangan makin tipis, bahkan nyaris tak kasatmata. Ketika logika dikalahkan oleh dorongan emosional, kita semua berdiri pada posisi sama: sebagai konsumen yang mudah dicucuk hidungnya oleh mesin.

Penulis: Yoga Cholandha

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id