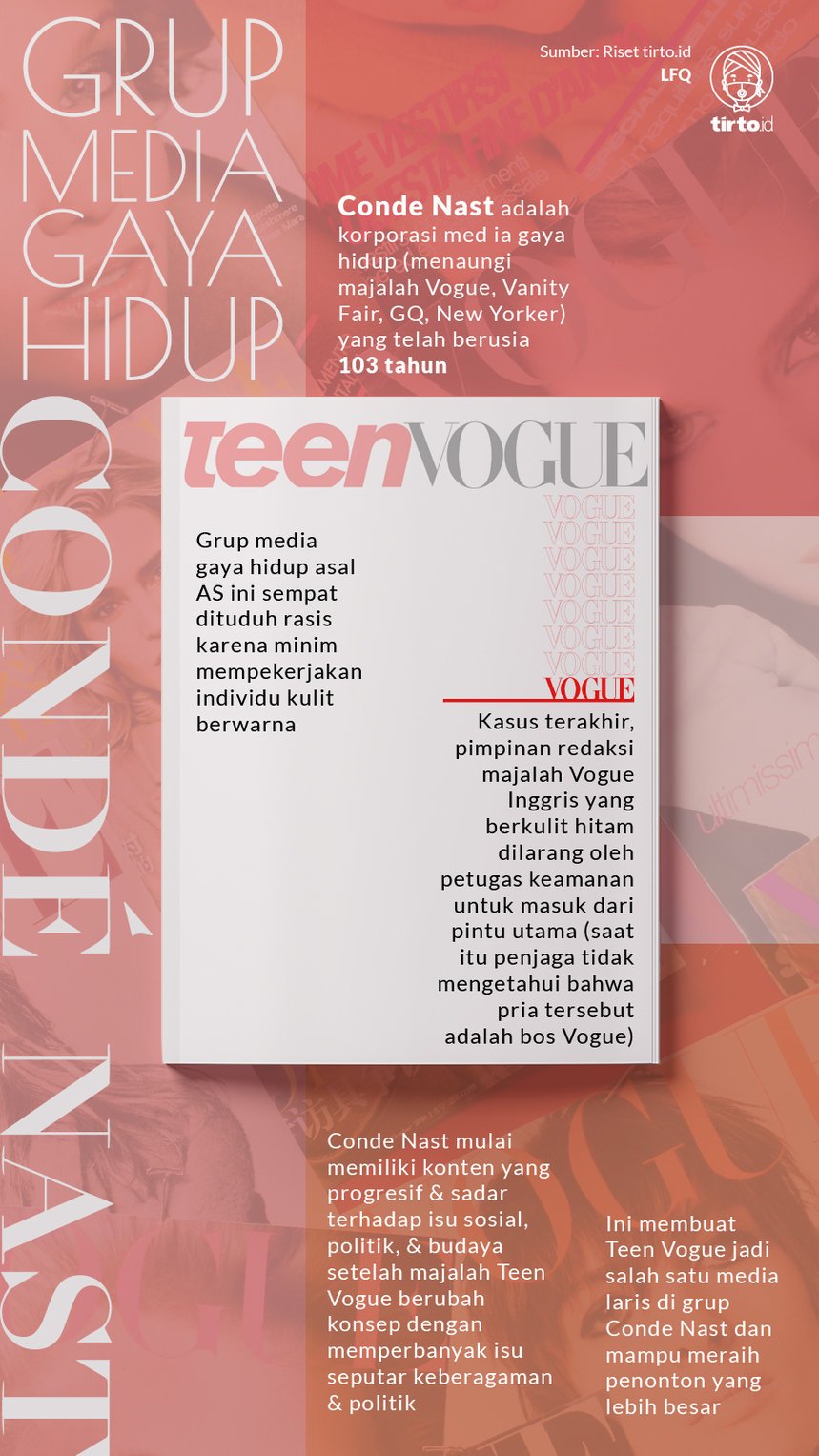

tirto.id - Conde Nast adalah salah satu korporasi media yang bertahan lama di bidang penerbitan majalah berskala internasional. Tahun ini perusahaan yang menerbitkan Vogue, New Yorker, Vanity Fair, GQ, Bon Appetit, Allure, Wired, Architectural Digest, Teen Vogue, Pitchfork, dan Glamor ituberumur 111 tahun.

Namun, sebulan belakangan, Conde Nast jadi bahan pemberitaan sejumlah media karena dianggap rasis. Salah satu kasus yang benar-benar menyita perhatian adalah pengunduran diri Adam Rapoport dari jabatan pemimpin redaksi majalah Bon Appetit.

Rapoport mengundurkan diri setelah foto lawasnya--yang dipublikasikan di media sosial pada 2004--kembali muncul di Twitter. Foto itu memperlihatkan Adam dan pasangannya sedang berpose di sebuah pesta Halloween. Mereka berdandan seperti orang Puerto Rico dan warna kulit Adam tampak lebih coklat dibandingkan aslinya.

Foto itu kemudian memantik perdebatan publik di media sosial dan juga di kalangan internal Bon Appetit. Rapoport dianggap melakukan "apropriasi kebudayaan" (cultural appropriation). Salah satu pegawai Bon Apetit berkata kepada New York Times bahwa ia merasa marah dan jijik melihat tindakan Rapoport yang menurutnya tidak merepresentasikan orang kulit berwarna dengan sopan.

Sebagai catatan, apropriasi kebudayaan adalah upaya meminjam atau menggunakan elemen kebudayaan lain (seni, musik, fesyen, dan lain sebagainya) yang kelompok masyarakat yang dianggap marjinal atau memiliki sejarah terpinggirkan tanpa mengakui sumber inspirasinya. Filsuf seni John O. Young dalam Cultural Appropriation and the Arts (2008) memaparkan kecenderungan ini telah terjadi sejak lampau di negara-negara Barat, mulai dari kumpulan puisi Goethe West-östlicher Diwan yang meminjam banyak elemen dari puisi-puisi Persia hingga musik Blues dan Jazz kulit putih yang mencuri pengaruh musik kulit hitam.

Menurut laporan New York Times, setelah foto tersebut kembali beredar, redaksi Bon Appetit mengadakan beberapa kali rapat untuk membahas perilaku Rapoport. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa ada perilaku rasis lain yang terjadi dalam perusahaan.

“Para pekerja menganggap foto hanyalah salah satu bukti dari sekian banyak ketidakadilan yang dilakukan terhadap karyawan kulit berwarna yang bekerja di majalah Bon Appetit,” tulis New York Times.

Guardian sempat mewawancara beberapa orang yang pernah bekerja di Bon Appetit. Mereka menyatakan alasan keluar dari perusahaan adalah karena perusahaan tidak kunjung menggubris sejumlah permintaan yang diajukan oleh pekerja kulit berwarna. Namun, pihak yang diwawancarai tidak menjelaskan jenis permintaan yang diajukan kepada perusahaan.

Perasaan terdiskriminasi secara rasial tidak hanya dialami oleh karyawan Bon Appetit, melainkan juga oleh sejumlah mantan karyawan kulit berwarna di Conde Nast. Jurnalis Ginia Bellafante menyebut beberapa mantan karyawan Conde Nast yang bercerita bahwa mereka kerap diabaikan, distereotipkan oleh atasan yang berkulit putih, dan kesulitan mengakses fasilitas yang dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan.

Para mantan pekerja itu tidak berani bicara terbuka soal tantangan yang sempat mereka alami lantaran takut dicap sebagai tukang protes sehingga sulit mencari pekerjaan baru.

Anna Wintour, Direktur kreatif Conde Nast yang juga pemimpin redaksi Vogue edisiAS selama 33 tahun, mengakui sampai saat ini korporasi Conde Nast belum memberi cukup ruang bagi pekerja non-kulit putih untuk leluasa berkarir di perusahaan.

Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan wacana keragaman dan inklusivitas adalah menampilkan pesohor non-kulit putih sebagai model sampul majalah.

Sosok kulit berwarna yang pertama kali jadi sampul majalah adalah pebasket Lebron James pada 2008. Namun alih-alih dipuji, sampul itu malah dianggap meniru desain poster film King Kong.

Pekerjaan rumah Conde Nast untuk membuat perusahaan menerapkan prinsip keragaman dan inklusivitas memang masih banyak. Saat ini baru Teen Vogue dan British Vogue bisa dibilang sebagai dua media gaya hidup yang cukup progresif dalam membawa isu-isu sosial di korporasi tersebut.

Teen Vogue dan British Vogue

Teen Vogue berubah sejak 2015, ketikaPhillip Picardi menjabat sebagai editor edisi online. Sebelum 2015, Teen Vogue ialah majalah remaja yang fokus pada isu fesyen, mode, dan selebritas dengan target pembaca remaja perempuan. Saat itu produk Teen Vogue bukanlah majalah remaja unggulan.

Semua berubah saat Picardi berani membahas isu politik dan LGBTQ. Teen Vogue mulai bersinar. Picardi mengawali transformasi Teen Vogue dengan membahas ketimpangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja, penggunaan kontrasepsi pada remaja, hingga isu aborsi.

Setelah itu tim Picardi membahas kisah Freddie Gray, pria kulit hitam yang tewas dalam tahanan polisi.

Konten-konten sosial-politik ini membuat Teen Vogue dibaca sekitar empat juta orang per bulan pada 2015.

Seiring waktu, Teen Vogue mencoba formula baru dengan mempublikasikan konten-konten politik yang dianggap tabu untuk diterbitkan di media massa arus utama AS, misalnya tentang Karl Marx, Marxisme, dan sosialisme.

Dalam sebuah artikel tentang Karl Marx, penulis Teen Vogue mewawancarai dosen dari sejumlah universitas Amerika. Salah seorang dosen mengaku telah memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat berjalan jika tidak ada kapitalisme.

Ia memberi contoh pencaplokan lahan dari penduduk asli dan perbudakan sebagai akibat dari kapitalisme.

Dalam wawancaranya dengan David Palumbo-Liu, profesor di Stanford University, Redaktur Eksekutif Teen Vogue Samhita Mukhopadhyay menyatakan tidak semua orang menyukai konten-konten politik Teen Vogue. Tetapi, ia menambahkan media akan sulit bertahan jika mengandalkan format tradisional.

"Aku jurnalis yang serius. Tim kami muda, beragam, dan haus pengetahuan. Pembaca kami menghendaki sajian yang berimbang. Mereka ingin tahu soal pernikahan Bieber dan Hailey tetapi mereka juga mau mengerti pidato Greta Thunberg sekaligus ingin tahu tindakan-tindakan buruk apa saja yang sudah dilaukan Trump," ujar seperti yang dikutip dalam wawancaranya dengan majalah sosialis AS Jacobin.

Palumbo-Liu berpendapat bahwa perubahan Teen Vogue terjadi tepat waktu, yakni ketika kaum muda sedang antusias terlibat dalam aktivisme. Mereka ingin tahu apa itu sosialisme yang populer di AS sejak Bernie Sanders maju dalam pemilihan primary Partai Demokrat pada 2016.

Sampai hari ini Teen Vogue masih mempertahankan formula yang sama meski Picardi sudah tidak bekerja di sana. Baru baru ini kontennya masuk ke isu-isu aktivisme dari cara menghadapi petugas imigrasi yang tiba-tiba datang ke rumah, argumen untuk kampanye #8toabolition, hingga bagaimana publik semestinya memandang Kamala Harris, calon wakil presiden dari kalangan kulit hitam yang juga sering memenjarakan orang kulit hitam.

Teen Vogue menekankan agar publik tak terjebak dalam keterwakilan berdasarkan tampilan belaka, melainkan juga kinerja Harris sebelum jadi calon kandidat wakil presiden AS dan visi-misinya ketika menjabat wapres kelak.

“Cara Harris merespons berbagai isu yang dihadapi oleh orang kulit hitam terutama yang tinggal di negara bagian California kerap tidak konsisten dan sering mengecewakan,” demikian tulis Jenn M. Jackson, kolumis Teen Vogue yang berprofesi sebagai asisten profesor di Departemen Ilmu Politik Universitas Syracuse.

Teen Vogue tidak hanya membawa pembaruan di Conde Nast tetapi juga di majalah gaya hidup (perempuan) arus utama yang menargetkan kaum remaja hingga dewasa muda sebagai pembaca.

Sejak awal muncul ratusan tahun lalu, isu-isu sosial dengan pandangan yang kritis jarang sekali muncul di media gaya hidup arus utama. Saat pertama kali diedarkan lebih dari 150 tahun silam, majalah gaya hidup seperti Harper’s Bazaar (terbit 1867), Ladies Home Journal (terbit 1883), dan kemudian Vogue (terbit 1892) fokus pada pembaca perempuan kelas menengah ke atas dan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Harper’s Bazaar terbit di tengah mekarnya gerakan menuntut hak pilih untuk perempuan (suffragette) di AS. Tetapi yang menjadi fokus Harper’s Bazaar bukanlah kisah-kisah seputar hak pilih dan pengalaman memilih, melainkan perubahan gaya busana perempuan yang saat itu dipandang mewakili gerakan feminisme masa itu.

Selain busana, yang jadi bahasan adalah perihal interior rumah, masakan, dan juga kisah-kisah seputar keseharian perempuan.

Formula ini tidak banyak berubah hingga ratusan tahun kemudian. Namun yang jelas berubah adalah semakin bergantungnya majalah-majalah ini pada keberadaan pengiklan yang sedikit banyaknya berpengaruh pada konten majalah--yang mesti ‘main aman’ agar pengiklan tidak mencabut iklan. Ini terjadi pada seluruh majalah gaya hidup arus utama di dunia.

Contoh paling nyata adalah majalah Vogue AS yang lebih terlihat seperti katalog iklan produk fesyen dan aksesori mewah ketimbang media massa yang informatif.

Vogue edisi Inggris atau British Vogue mencoba mengambil jalan tenga: membuat majalah tetap relevan pada masa sekarang, sadar isu sosial-politik, namun tetap bisa mempertahankan pengiklan. Arah redaksional ini mulai berubah sejak Edward Enninful menjadi pria kulit hitam pertama yang duduk di kursi redaksi British Vogue.

Enninful sebelumnya sempat bekerja belasan tahun di Vice Inggris. Sebagai pemimpin redaksi, kini ia berupaya membuat tim kerja di Vogue lebih beragam dengan merekrut talenta-talenta baru dari berbagai latar belakang.

Robin Givhan, editor fesyen Washington Post pemenang Pulitzer Prize, menyebut Enninful sebagai sosok yang berani menempatkan multikulturalisme sebagai prinsip fundamental dalam berkarya.

Dalam tulisan hasil wawancara dengan Enninful, Givhan merinci bagaimana Edward berani menampilkan sosok-sosok yang tadinya tidak pernah ditampilkan dalam majalah gaya hidup kelas atas.

Contoh-contoh yang cukup penting bisa dilihat pada edisi September (edisi yang paling penting diantara edisi lain). Pada edisi September 2018, Enninful berani menampilkan Adwoa Aboah, model/aktivis kesehatan mental sebagai model sampul yang didandani seperti perempuan 1960an tanpa alis--sebuah simbol perlawanan terhadap kecantikan ideal khas 1960-an.

September tahun lalu Enninful menampilkan 15 pesohor perempuan dan transpuan sebagai sampul majalah diantaranya Greta Thunberg, Jacinda Ardern, Sinead Burke, Chimamanda Ngozi Adichie, Laverne Cox, dan Yara Shahidi.

Sampul edisi September tahun ini akan menampilkan 20 aktivis seperti aktivis isu disabilitas Alice Wong, aktivis kekerasan domestik Fiona Dwyer, aktivis isu sejarah dan kebudayaan, Patrick Vernon, dan sebagainya.

“Aku menyadari: Oh Tuhan, ini mungkin normal buatku tapi untuk Vogue ini hal yang berbeda. Melihat konten keragaman di Vice rasanya berbeda dengan melihat konten tersebut di sampul majalah British Vogue yang sudah punya sejarah panjang,” kata Enninful kepada Givhan seperti yang tercatat dalam Washington Post.

Kepada Business of Fashion, Piccardi mengaku diprotes banyak orang terutama kalangan konservatif di AS yang tidak menyukai format baru Teen Vogue. Kini protes-protes semacam itu tidak lagi penting di saat para pengiklan juga mulai sadar bahwa orang muda lebih suka melihat aktivisme sosial di media ketimbang majalah yang hanya berisi katalog iklan dan halaman mode.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id