tirto.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendalami laporan dugaan persaingan usaha tidak sehat yang mengarah pada tindakan kartel oleh perusahaan smelter nikel di tanah air.

Dugaan itu berangkat dari laporan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) usai larangan dini ekspor bijih nikel oleh BKPM jadi polemik pada akhir Oktober lalu.

Menurut KPPU, hal ini dapat terjadi karena konsentrasi pasar domestik akibat kebijakan tersebut dapat memberikan posisi tawar yang kuat bagi salah satu pihak dan posisi tawar yang lemah kepada pihak lain.

Namun, kata Komisioner KPPU Guntur Saragih. pihaknya masih mendalami persoalan tersebut dan memanggil beberapa pihak yang bermain dalam bisnis nikel. "Kami baru masuk penelitian jadi hasilnya akan ada dalam beberapa waktu mendatang," ujar kepada Tirto, beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jendral APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, indikasi kartel dalam tata niaga nikel dapat terlihat setidaknya dari tiga hal.

Pertama, penentuan harga yang dilakukan oleh dua dari sembilan smelter yang menguasai menguasai 60 persen pangsa pasar dan jadi barometer bagi smelter lainnya untuk menentukan harga jual nikel.

"Mereka yang menentukan harga, sehingga smelter kecil yang lain mengikuti, dan setiap kontrak ke penambang semua sama, mereka yang tentukan," ucap Meidy kepada Tirto, Jumat (22/11/2019).

Hal ini membuat perusahaan pemurnian nikel lainnya harus mengikuti pangsa pasar, dan tak bisa menentukan harga yang lebih tinggi. Tahun ini saja, harga jual nikel lebih rendah dari harga patokan mineral (HPM) yang ditetapkan pemerintah serta patokan harga internasional.

"Sebenarnya, HPM sudah amat cukup untuk pengusaha tambang. Pertanyaannya, smelter mau terima apa enggak?" ujarnya.

Kedua, kadar bijih nikel yang dipesan lebih tinggi dari kadar ekspor ke luar negeri. Pembeli domestik meminta kadar bijih nikel di atas 1,8 persen, sementara untuk ekspor maksimal kadar yang diizinkan hanya 1,7 persen.

Bagi pengusaha pertambangan, kata Meidy, hal ini akan berpengaruh pada ongkos produksi yang harus dikeluarkan.

Terakhir, adalah surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter. Dalam proses itu, pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy.

Alhasil, ada perbedaan yang cukup jauh soal hasil kadar logam nikel yang dilaporkan. Padahal, penentuan royalti perusahaan pertambangan mineral kepada pemerintah ditentukan dari proses.

Selain masalah rendahnya harga jual, pengusaha juga menanggung beban pembangunan smelter yang diwajibkan pemerintah. Kementerian ESDM menargetkan ada 37 smelter terbangun di 2021.

Masalahnya, kata Meidy, membangun smelter di Indonesia bukan perkara mudah. Jarang ada perbankan yang mau mendanai proyek dan perusahaan pertambangan terpaksa mengandalkan kas internal perusahaan untuk membangun smelter.

Lantaran itu lah, APNI khawatir target pembangunan smelter sebanyak 37 unit tersebut tak bisa tercapai.

Lonjakan Ekspor

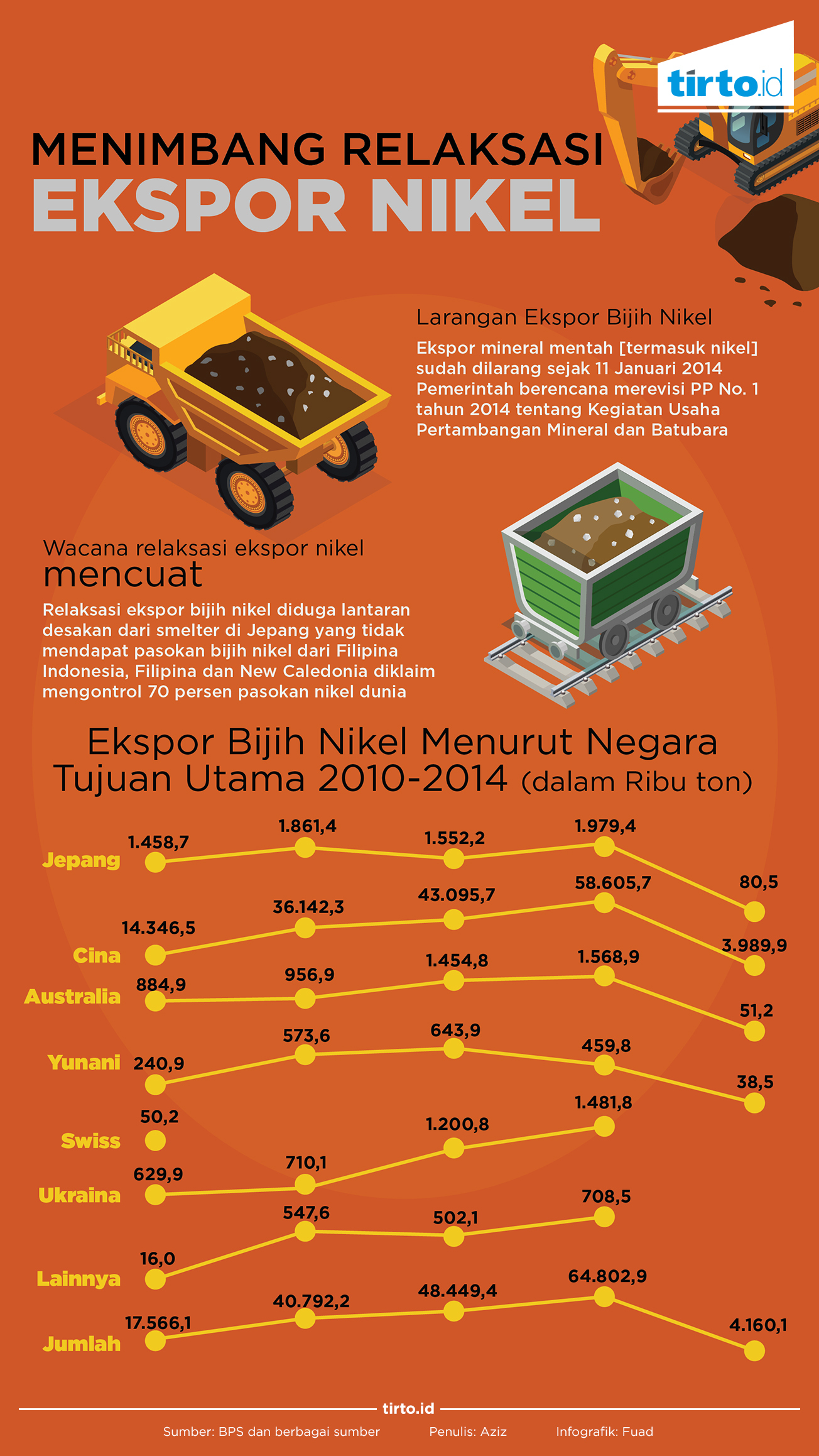

Larangan ekspor dan buruknya tata niaga nikrl dalam negeri membuat penambang memilih memasok kebutuhan pasar global lebih besar ketimbang dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, lonjakan ekspor ore Nikel terjadi pada sepanjang bulan Oktober 2019.

Importir nikel Indonesia mulai memborong persediaan nikel untuk memitigasi terbatasnya pasokan pada tahun depan. Hal tersebut, misalnya, tercermin dari meningkatnya impor bijih nikel oleh China di bulan Oktober 2019 yang mencapai 223,16 juta dolar AS dengan volume ekspornya mencapai 5,9 juta ton.

Angka ini melonjak signifikan 245 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yakni senilai 64,57 juta dolar AS dengan volume 1,9 juta ton.

Pada periode yang sama, Direktorat Jendra Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan juga mencatat adanya lonjakan penerimaan bea keluar dari ekspor ore nikel yang masuk ke kas negara.

Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, bea masuk eskpor ore nikel melesat hingga Rp1,1 triliun sepanjang September hingga Oktober lalu.

Pada bulan September, penerimaan bea ekspor sampai lebih dari Rp470 miliar atau tumbuh 191 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu sekitar Rp170 miliar. Sementara sepanjang Oktober 2019, nilainya naik lebih tajam sampai 298 persen atau ada penambahan senilai Rp300 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Selama 2018 saja ekspor di sektor ini hanya mencapai Rp659 miliar. Lonjakan dimulai pada September 2019 pada awal moratorium,” kata Heru belum lama ini. Artinya, dalam dua bulan tersebut, terdapat kenaikan bea keluar ekspor hingga Rp1,12 triliun.

Penulis: Selfie Miftahul Jannah

Editor: Hendra Friana

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id