tirto.id - NICA Belanda kewalahan juga di Sulawesi Selatan. Gerilya-gerilya di wilayah itu—yang dipimpin pemuda seperti Andi Selle, Andi Sose, Ali Malaka, Wolter Mongisidi dan lainnya—membuat Kolonel H.J. de Vries menilai situasi sudah sedemikian buruk di Sulawesi Selatan.

Satuan militer Belanda di Sulawesi Selatan tentu tidak sebanyak di Jawa. Untuk tugas berat demi tercapainya keamanan setelah konferensi Malino itu, juga jelang terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT), maka pasukan khusus didatangkan.

“Pada tanggal 5 Desember, 123 Depot Special Troops (DST), sebuah unit komando untuk misi khusus, tiba di Makassar,” tulis William Ijzereef dalam De Zuid-Celebes affaire (1984: 79).

Komandannya adalah Letnan Satu Raymond Paul Pierre Westerling. Dalam autobiografinya versi Inggris, Challenge to Terror (1953), Westerling menyebut, “Aku dikejutkan pada kedatanganku di Makassar. Aku diserahi pangkat sebagai Kapten. Aku 27 tahun—Kapten muda dalam Tentara Hindia Belanda.”

Di bawah Westerling, dalam DST terdapat Pembantu Letnan Vermeulen.

Pasukan itu tidak langsung beraksi. Beberapa hari setelah tiba, tampaknya setelah mengumpulkan data intelijen, pada 10 Desember 1946 bergeraklah pasukan itu menyusuri jalan ke arah Maros. Menuju sebuah kampung bernama Batua.

“Menurut Westerling persinggahan Wolter Mongisidi dan Ali Malaka, pemimpin penting dalam perlawanan, berada di kampung itu,” tulis William Ijzereef (hlm. 99).

Pasukan DST dibagi dua untuk mengepung desa. Di desa itu, 35 orang dieksekusi. Di antaranya, 11 orang dituduh sebagai extrimist dan 23 lain dianggap perampok. Tentu saja Batua bukan satu-satunya desa di mana pembantaian berlangsung.

Extrimist: Dalih Pembantaian

Pembantaian dilakukan dalam beberapa tahap di desa-desa sekitar kota Makassar seperti Batua, Bolomboddong, Tanjung Bunga, dan Kalukuang. Menurut catatan Anhar Gonggong dalam Prolog dan Epilog Timbulnya Peristiwa Pengorbanan 40.000 (1998), rumah Andi Pangeran Pettarani dan Andi Mapanyukki berada di Jongaya. Mereka berdua adalah keturunan Raja Bone yang bersimpati kepada Republik Indonesia dan belakangan nama keduanya menjadi nama jalan di kota Makassar. Desa tempat mereka tinggal itu adalah sasaran pembersihan gerilyawan tahap pertama (hlm. 13).

Gelombang pertama, menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian Westerling yang asli Makassar, Maulwi Saelan, seperti ditulisnya dalam Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa (2008: 77), dilakukan dari 11 hingga 16 Desember 1946 di Makassar dan sekitarnya.

Kedua, 17 hingga 31 Desember 1946 di Gowa, Takalar, Jeneponto, Polombangkeng, dan Binamu.

Ketiga, 2 hingga 16 Januari 1947 di Bantaeng, Gantaran, Bulukumba, dan Sinjai.

Keempat, 17 Januari hingga 5 Maret 1947 di Maros, Pangkajene, Sigeri, Tanete, Barru, Pare-pare, Polewali, Mandar, Sidenreng, dan Rappang.

Pembantaian juga terjadi di Suppa. Menurut Andi Monji, salah satu anak korban kekejaman Westerling, terdapat 208 orang terbunuh di situ.

Di Suppa, rajanya juga terbunuh selama operasi pembersihan oleh Westerling. Kengerian yang dilakukan Westerling itu jelas sesuatu yang disengaja. Dalam banyak catatan, Westerling mengadakan pertunjukan yang sering dianggap “pengadilan militer” di mana kebenaran berada di tangan Westerling.

Biasanya, ketika Westerling datang semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga disuruh untuk memberi tahu di mana gerilyawan Republik yang dicap extrimist.

Tak lupa tembakan mematikan dipertontonkan kepada warga masyarakat. Dapat tidaknya gerilyawan yang dicari, jika sudah menakuti penduduk, maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu lagi oleh rakyat sipil.

Pasukan itu bergerak tanpa istirahat terlalu lama. Setelah Makassar dan sekitarnya, mereka bergerak ke selatan lalu timur. Setelah di Bulukumba, mereka bergerak ke utara, Sinjai. Dari Sinjai, mereka bergerak ke daerah yang lebih utara lagi. Dari Maros bergerak ke arah utara.

Setelah Pare-pare mereka bergerak ke daerah-daerah yang kini masuk provinsi Sulawesi Barat (Polewali dan Mandar). Dari sana bergerak ke Sidenreng dan Rappang—dua daerah ini belakangan menjadi satu kabupaten Sidenreng-Rappang (Sidrap). Selama masa-masa operasi Westerling itu, cara kekerasan dan teror dominan.

Apa yang dilakukan Westerling dan pasukannya tentu sebelas-duabelas dengan Hans Christoffel dan Overste van Deelan berserta pasukan Marsose dalam aksinya di Gayo Alas pada era kolonial. Mereka hanya beda zaman.

Paul van ‘t Veer dalam Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje (1985) menyebut, van Daalen dalam suratnya kepada J.B. van Heutsz menganggap “Kekejaman yang 'tidak disengaja', baginya, menjadi kejahatan yang paling besar.”

Seperti Hans Christoffel dan van Deelan, Westerling dan pasukannya dianggap berhasil.

“Belum sampai dua minggu setelah kedatangan Pasukan Khusus, keadaan di Sulawesi berubah total,” tulis Dominique Venner dalam Westerling de Eenling (1982: 9).

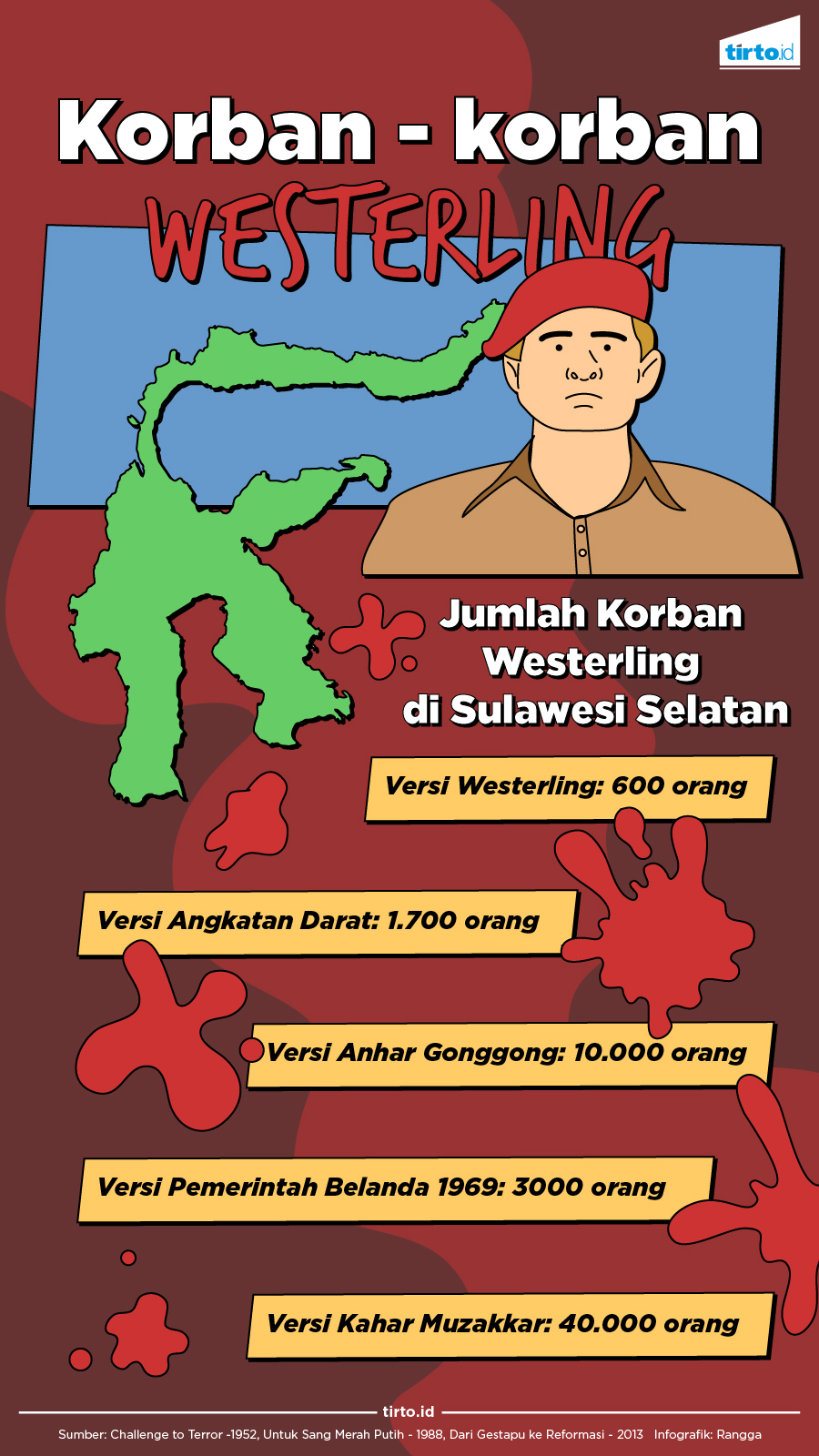

Tentu saja dengan meninggalkan korban yang diperkirakan jumlahnya ribuan. Di mana angka 40.000 jiwa sudah puluhan tahun terngiang sebagai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Sudah ada nama Jalan 40.000 Jiwa, Monumen 40.000 Jiwa, Batalyon 40.000 Jiwa.

Agar Kekejaman Militer Tak Ada Lagi

Benar tidaknya angka itu, setidaknya ia menjadi pengingat agar kekejaman militer atas orang biasa yang belum tentu bersalah tak pernah terjadi lagi. Bukan sekadar bahan untuk politik playing victim—yang sudah menjadi senjata beberapa politikus Indonesia era kekinian.

Angka 40.000 kerap diperdebatkan. Dianggap aneh jika selama sekitar 3 bulan Westerling mampu menghabisi manusia sejumlah itu di kota kecil. Bayangkan jika tiap hari selama 3 bulan (90 hari) ada 100 orang dibunuh, maka kira-kira 9.000 orang jadi korban kampanye pasifikasinya.

Namun, dalam 3 bulan itu tak setiap hari ada tour on the road ke kampung-kampung. Daerah satu dengan daerah lain di Sulawesi Selatan tak begitu saja dengan mudah mereka jangkau. Berapapun jumlah pastinya, Mahkamah Militer Rakyat ala Westerling sudah memberi efek ngeri di kalangan rakyat Indonesia di Sulawesi.

Berapapun jumlahnya, pembunuhan itu tak bisa dibenarkan. Memang sesuatu yang baik jika pemerintah Belanda mau meminta maaf. Bahkan ada kompensasi 20.000 euro kepada korban. Namun, seperti kata Anhar Gonggong, nyawa yang hilang tak akan kembali. Uang tak seharusnya menjadi penebus nyawa.

Setelah kejadian, Westerling makin menjadi orang yang disegani di kemiliteran Belanda. Diakui atau tidak, Westerling adalah nama besar dalam sejarah pasukan khusus Belanda. Suka tidak suka, Westerling juga diingat oleh banyak orang Indonesia. Meski kekejaman Westerling dikutuk, tapi kekejaman dan teror dalam bentuk lain tidak dianggap dosa—selama pelaku atau tertuduhnya adalah orang Indonesia.

==========

Dalam rangka mengenang Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada 23 Januari 1950 yang didalangi Raymond Westerling, Tirto menerbitkan serial khusus tentang aksi kekejaman perwira Belanda itu. Serial ini ditayangkan mulai Rabu (23/1/2019) hingga Kamis (31/1/2019). Artikel di atas adalah tulisan pertama.

Editor: Ivan Aulia Ahsan