tirto.id - Pada akhir November 1947, terjadi penyiksaan keji oleh militer Belanda di Jawa Timur. Orang-orang pro-Republik atau yang dituduh berpihak kepada Republik Indonesia, yang jumlahnya puluhan, disekap berdesak-desakan dalam sebuah gerbong dengan ventilasi udara yang sangat kecil. Itulah yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Gerbong Maut.

“Peristiwa Gerbong Maut terjadi pada 23 November 1947 ketika 100 orang Indonesia yang ditawan oleh Belanda diangkut dari stasiun KA Bondowoso ke Wonokromo (Surabaya) dengan tiga buah gerbong barang yang tertutup rapat,” catat Monografi Daerah Jawa Timur - Volume 1-2 (1977: 80).

Peristiwa Gerbong maut yang menewaskan 40-an orang itu kemudian kerap jadi bahan kampanye Sukarno untuk melawan pendudukan Belanda.

Sementara itu, di akhir tahun sebelumnya—dari 11 Desember 1946 hingga akhir Februari 1947—terjadi pembantaian di Sulawesi Selatan yang jumlah korbannya jauh berlipat. Pelaku pembantaian sama: militer Belanda.

Gabungan pasukan pasukan khusus baret hijau Belanda Depot Speciale Troepen (DST) pimpinan Kapten Raymond Paul Pierre Westerling ditambah pasukan reguler Belanda lainnya mengunjungi banyak desa seperti road show dangdutan. Bedanya tontonan yang disajikan Westerling dan kawan-kawan bukan hiburan, tapi pembantaian yang diharapkan membawa trauma kepada rakyat sipil, agar mau tertib bersama Belanda.

Kahar Muzakkar dan Angka 40.000

Letnan Kolonel Kahar Muzakkar, yang sudah lama tidak mudik ke Sulawesi dan jadi komandan laskar di Jawa dari awal Revolusi, tentunya tak tahu persis berapa jumlah orang Sulawesi Selatan yang terbunuh oleh pasukan Westerling.

Kahar Muzakkar hanya punya kolega dari Sulawesi yang mengabarkan soal pembantaian di banyak desa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu. Sebelum November 1947, banyak gerilyawan seperti Andi Selle dan Salah Lahade tiba di Jawa dari Sulawesi Selatan.

“Bulan April 1947 berangkatlah rombongan pertama di bawah pimpinan Andi Selle Mattola ke Jawa kemudian disusul oleh rombongan staf Divisi di bawah pimpinan Mayor M. Saleh Lahade, rombongan berikutnya berangkat bulan Juni 1947,” tulis Muhammad Natzir Said dalam Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan: SOB 11 Desember 1946 Penyebab Banjir Darah dan Lautan Api (1985: 118).

Dari mereka yang baru datang itulah kaum Republiken di Jawa tahu ada pembantaian di Sulawesi Selatan. Dalam buku lainnya, SOB 11 Desember 1946 Sebagai Hari Korban 40.000 Sulawesi Selatan (1975), Natzir Said menyebut pimpinan laskar Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) lainnya kemudian melaporkan peristiwa itu ke Yogyakarta (hlm. 67-68).

“Seterusnya langsung dilaporkan ke Presiden RI Sukarno, pada akhir 1947, oleh sebuah delegasi yang dipimpin oleh Komandan TRIPS Letnan Kolonel Kahar Muzakkar,” tulis Said.

Sebelumnya, Sukarno sering koar-koar bagaimana Republiken asal Bondowoso dibunuh dalam Peristiwa Gerbong Maut Bondowoso yang korbannya 40-an orang itu. Sejarawan asal Pinrang, Anhar Gonggong, yang ayahnya terbunuh oleh aksi Westerling, mencatat dalam Prolog dan Epilog Timbulnya Peristiwa Pengorbanan 40.000 di Sulawesi Selatan (1998), "dilaporkan [korban sebanyak] 40.000 Jiwa oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakkar kepada Presiden Sukarno di Yogyakarta" (hlm. 11).

Dalam Masalah Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan (1993) terbitan Depdikbud disebutkan Kahar Muzakkar dengan emosional menyebut angka 4.000 orang bahkan mungkin 40.000 orang terbunuh. Ditulis dalam buku itu, “lahirnya istilah korban 40.000 itu adalah dari ucapan spontan Kahar Muzakkar dengan analogi korban 40 orang Gerbong Maut” (hlm. 15).

Sukarno dibikin terharu oleh laporan Kahar Muzakkar itu. Tiap diberi kesempatan pidato, Kahar selalu sebut angka 40.000 jiwa terbunuh sebagai korban keganasan pasukan Westerling di Sulawesi Selatan. “[...] mulai saat itu diperingati setiap tanggal 11 Desember sebagai hari berkabung,” tulis Anhar Gonggong.

Dramatisasi Angka

Pada 11 Desember 1947, di ibu kota RI Yogyakarta, diadakanlah upacara peringatan setahun peristiwa korban 40.000 jiwa. Belakangan tidak ada lagi peringatan pembantaian itu dalam skala nasional. Meski percaya banyak yang terbunuh dalam peristiwa itu, tak semua orang percaya jumlahnya 40.000 seperti yang diucapkan Kahar Muzakkar.

Salah satu kawan seperjuangannya selama di Yogyakarta, Herman Nicolaas Ventje Sumual, yang belakangan dikenal sebagai salah satu tokoh Permesta, dalam autobiografinya, Ventje Sumual, Pemimpin Yang Menatap Hanya ke Depan (1998), menyebut, “Kahar Mudzakkar, dalam pidato-pidatonya selama di KRIS Yogya, suka didramatisir dengan angka 40.000 jiwa rakyat jadi korban demi membangkitkan perasaan bela pati para pejuang asal tanah seberang itu" (hlm. 120).

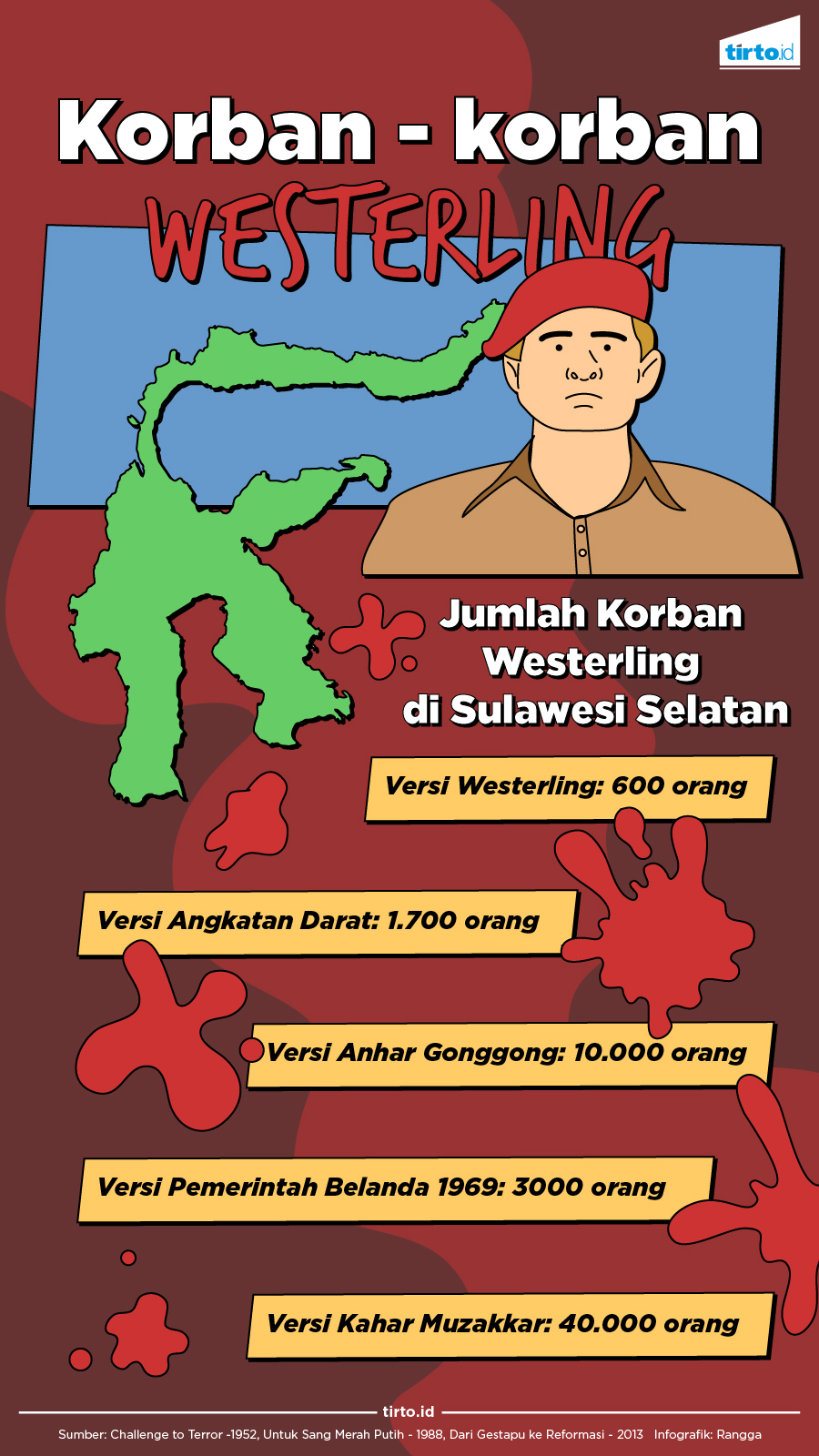

Jumlah korban masih jadi perdebatan di luar narasi sejarah yang nasionalistis dan indonesiasentris. Tidak mudah melakukan perhitungan atas korban Westerling di Sulawesi Selatan.

Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi (2013) menyebut, “usaha pelacakan yang dilakukan oleh Drs. Andi Makmur Makka, M.A. pada 1970 sulit menemukan jejak kematian lebih 3.000 jiwa. Sejarawan Dr Anhar Gonggong menyebut 10.000.”

Soal angka darinya itu, Anhar mengatakan, “tidak semuanya korban Westerling.”

Sementara dalam autobiografi Alex Kawilarang, Alex Kawilarang, Untuk Sang Merah Putih (1988) yang disusun Ramadhan K.H., disebutkan bahwa penyelidikan Angkatan Darat Republik Indonesia pada 1950-an hanya menemukan angka 1.700 korban tewas. Dari angka itu, tak semuanya korban keganasan Westerling. DST dibantu suatu milisi bernama Barisan Penjaga Kampung yang dipersenjatai (hlm. 244).

Westerling sendiri, dalam Challenge to Terror (1953), menyebut, “Aku memimpin 11 operasi, dalam perjalanan kurang lebih 600 orang teroris terbunuh dalam pertempuran maupun eksekusi. Dari 123 anggotaku, aku telah kehilangan tiga.”

Meski masih diperdebatkan, terutama oleh pihak Belanda, angka 40.000 jiwa sudah terlanjur bersemayam di dalam sanubari rakyat Indonesia yang anti-kolonialisme.

Setelah tentara Belanda angkat kaki dari Indonesia, di Sulawesi Selatan pernah ada satuan TNI bernama Batalyon 40.000. Menurut Barbara Sillars Harvey dalam Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII (1989), sebagian personelnya kemudian “diresmikan sebagai Batalyon TNI 723, di bawah komando Kapten M. Arief” (hlm. 193).

Selain itu, dalam Tentara Islam Indonesia cabang Sulawesi Selatan, ada juga yang disebut Divisi 40.000; di mana Bahar Mattalioe menjadi panglimanya.

Selain jadi nama satuan militer, yang sedianya untuk membangkitkan semangat juang, “40.000 Jiwa” juga menjadi nama jalan di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ada pula Monumen Korban 40.000 Jiwa di Jalan Langgau, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontola, Kota Makassar. Di kota Pare-pare terdapat Tugu 40.000 jiwa untuk mengenang 23 korban Westerling.

==========

Dalam rangka mengenang Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada 23 Januari 1950 yang didalangi Raymond Westerling, Tirto menerbitkan serial khusus tentang aksi kekejaman perwira Belanda itu. Serial ini ditayangkan mulai Rabu (23/1/2019) hingga Kamis (31/1/2019). Artikel di atas adalah tulisan kelima (terakhir).

Editor: Ivan Aulia Ahsan