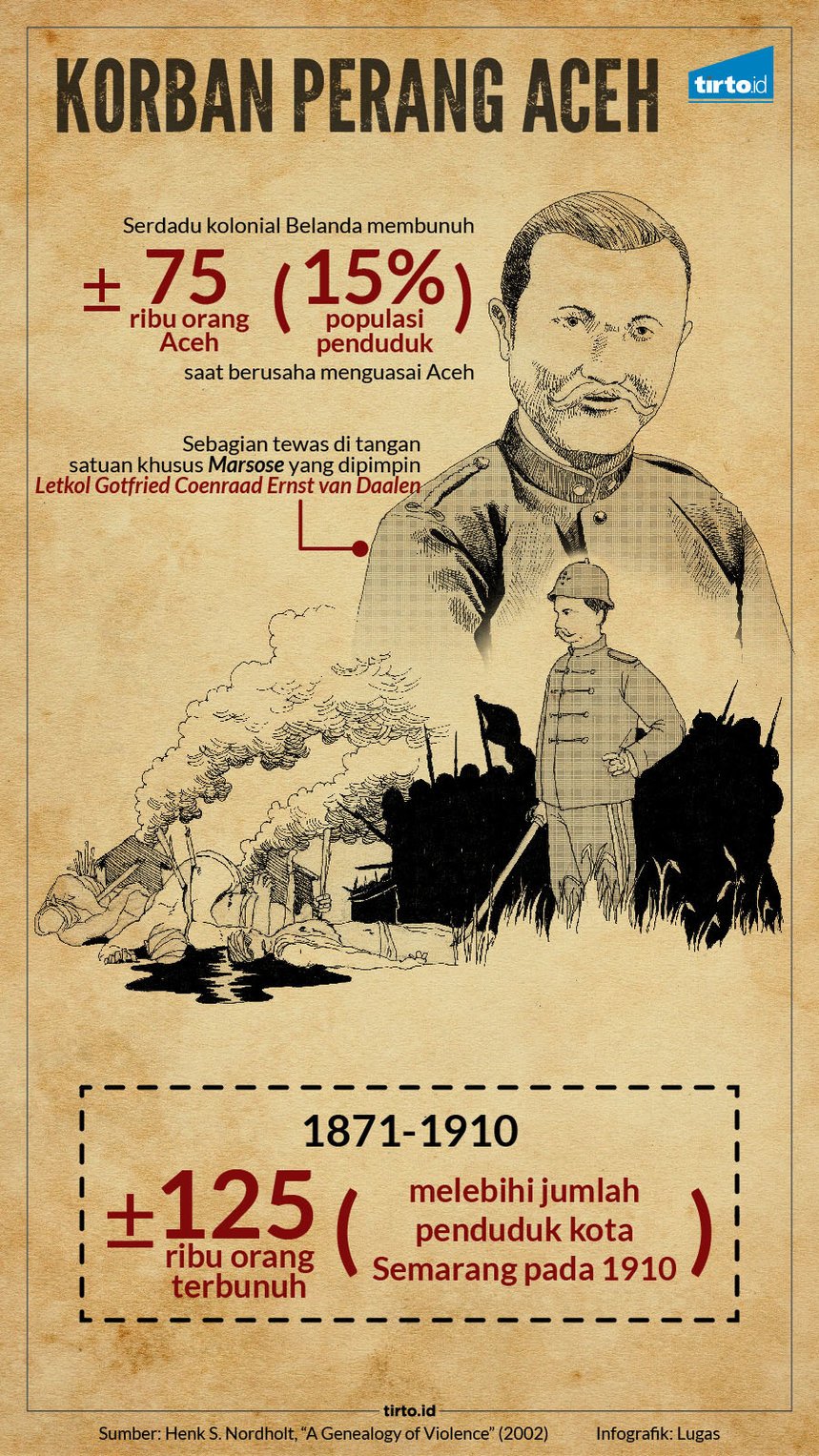

tirto.id - “Belanda mengirim pasukan Marsose ke Aceh, menewaskan sekitar 75.000 rakyat Aceh atau 15 persen penduduk wilayah itu. Tindakan kekerasan itu diambil untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Hindia Belanda,” tulis Asvi Warman Adam dalam Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa (2009) dan Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia (2004).

Jumlah korban dalam Perang Aceh (1873-1904) ini melebihi jumlah korban pasukan Raymond Westerling di Sulawesi Selatan, yang disebut-sebut sekitar 40.000 orang.

Angka yang dipakai Asvi ini persis sebagaimana ditulis sejarawan Henk Schulte Nordholt dalam artikel "A Genealogy of Violence" dalam Roots of Violence in Indonesia (2002) suntingan Freek Colombijn & J. Thomas Lindblad. Nordholt memberi contoh bahwa 75.000 orang Aceh terbunuh oleh serdadu-serdadu kolonial Belanda dalam rangka usaha Belanda menguasai Aceh. Sebagian dari mereka terbunuh oleh satuan khusus bernama Marsose.

“Ekspansi kolonial menciptakan kekerasan oleh negara yang hanya sedikit diakui dalam sejarah Belanda,” tulis Nordholt.

Taksirannya, antara 1871 hingga 1910, sekitar 125.000 orang terbunuh. Angka ini melebihi jumlah penduduk kota Semarang pada 1910. Kira-kira dalam waktu hampir 40 tahun, militer Belanda telah membunuh orang satu kota. Suatu prestasi gila yang mendahului kegilaan Kapten Westerling di Sulawesi Selatan pada masa revolusi.

Selama aksi-aksi tentara Belanda di Aceh, pembantaian di Gayo Alas pada 1904 sudah jadi sorotan. Di situ pula Marsose beraksi.

Letnan Kolonel Gotfried Coenraad Ernst van Daalen adalah komandan dalam ekspedisi pembantaian tersebut. Perwira kelahiran 23 Maret 1863 di Makassar dan tutup usia pada 22 Februari 1930 di Den Haag ini aslinya bukan infanteri alias pasukan jalan kaki. Berdasarkan Encyclopædie van Nederlandsch-Indië 6 (1932), yang disusun oleh Jozias Paulus, G.C.E. van Daleen semula belajar sebagai kadet persenjataan artileri (pasukan meriam) di akademi militer. Perang Aceh membuatnya harus memimpin pasukan Marsose.

Dari sekian banyak perwira KNIL yang bertugas di Aceh, van Daalen adalah perwira yang paham bahasa Aceh. Ayahnya, yang bernama sama dengannya, adalah Kapten KNIL yang pernah dinas di Aceh.

Dalam ekspedisi ke Gayo, menurut Paul van ‘t Veer dalam Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje (1985), van Daalen membawahi 10 brigade Marsose—sama dengan 200 orang serdadu bawahan—dengan 12 perwira dan diiringi 450 straapan (orang hukuman yang dijadikan kuli).

Ekspedisi itu berakhir pada 24 Juni 1904. Skala korbannya: 2.902 orang Aceh terbunuh, dan 1.159 di antaranya adalah perempuan. Sementara di pihak van Daalen ada 26 orang terbunuh.

Soal orang-orang Gayo yang disatroni Marsose, van ‘t Veer menulis: "Mereka menyambut Marsose dengan mengucapkan ayat-ayat suci dan mengenakan pakaian putih, seakan melambangkan bahwa mereka telah bersiap untuk mati".

Di Kuta Reh, seperti disebut dalam laporan perwira bernama Kempees, van ‘t Veer menulis, “Sebelum serangan dimulai, terdengar bagaimana orang berdoa dan berzikir. Kemudian mulailah pembantaian".

Paul van ‘t Veer tak percaya bahwa van Daalen mengaku mau bertanggung jawab dalam suratnya kepada JB van Heutsz, gubernur militer Aceh sejak 1899, yang lantas jadi gubernur Hindia Belanda setelah menaklukkan Aceh (1904–1909).

Tapi masalahnya, dalam otak Van Daalen, kekerasan serta kekejaman adalah sebuah sistem. Bagi van Daalen, kekerasan karena kecerobohan, main gampangan, atau sadisme sangatlah dibencinya.

“Kekejaman yang 'tidak disengaja', baginya, menjadi kejahatan yang paling besar,” tulis van ‘t Veer. Kasarannya, van Daalen memaklumi kekerasan dan kekejaman selama itu bagian dari sistem.

“Pembunuhan besar-besaran yang tiada taranya. Foto-fotonya enam puluh tahun sesudah peristiwa tak mungkin dilihat tanpa merasa ngeri. [...] Van Daalen, yang sama sekali tidak merasa malu atas tindakannya, justru bangga atas keberhasilannya,” tulis van t'Veer dalam Perang Aceh.

Parade Pembantaian

Namun, meski van Heutsz telah menaklukkan seluruh wilayah Aceh pada 1904, dan ia sendiri diangkat ke Batavia untuk menduduki sebagai sang gubernur Hindia Belanda, perang gerilya dalam skala kecil masih sering terjadi.

Teuku Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912 (1987) menulis bahwa Letnan Kolonel Swart, gubernur sipil dan militer yang baru di Aceh, menugaskan dua opsir marsose, Kapten Christoffel dan Kapten Scheepens. Keduanya dikenal memahami seluk-beluk Aceh, dan diminta pergi ke daerah Lhoksukon (kini bagian Aceh Utara) untuk menghabisi "barisan-barisan muslimin." Begitulah, catat Alfian, sebanyak 137 orang Aceh dibunuh pada paruh kedua 1908.

Dalam sejarah Marsose dan Perang Aceh, Hans Christoffel adalah sosok menarik. “Hans Christoffel (tadinya berpangkat bintara dengan NRP 22174) adalah seorang kelahiran Swiss. Ia seorang yang berwatak sangat keras dan kejam tak mengenal ampun,” tulis Henri Carel Zentgraaff dalam Aceh (1983).

Kapten Hans Christoffel adalah seorang pencari jejak yang tekun dan pawang hutan yang ulung. Tiga tahun setelah ekspedisi Gayo Alas, pada 1907, ia memimpin pasukan Marsose untuk menyergap Sisingamangaraja XII di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Paul van ‘t Veer juga mencatat cerita Letkol Swart mengenai Kapten Christoffel, yang mendapat perintah pada 1907 untuk mematahkan perlawanan di Keureuto dan sekitarnya (kini bagian dari Aceh Utara).

Swart berkata kepada si kapten: “Kau usahakan pemberontakan berakhir di bagian ini, dan dalam hal ini kau boleh bertindak keras sekali.”

“Bereslah,“ kata Christoffel. Ucapan beres, dalam catatan Zentgraaff , berarti tindakan "kekerasan yang teramat sangat, yang dilakukan secara sistematis." Pendeknya, sebuaha parade pembantaian.

Cerita lain yang dicatat van ‘t Veer ketika Christoffel harus mengakhiri aksi pembongkaran rel kereta api yang dilakukan orang-orang Aceh.

"Malam-malam ia memeriksa rumah-rumah kampung sepanjang jalan kereta api. Bila sang suami tak di rumah, pintunya diberi tanda silang dengan kapur," tulis van ‘t Veer. Esoknya, pagi-pagi buta, rumah-rumah itu disatroni lagi. Jika si suami tak bisa memberi keterangan memuaskan soal apa yang dilakukannya pada malam hari, Christoffel dan pasukannya tak segan mencabut nyawa mereka.

Selain orang-orang Aceh, orang-orang Jawa juga jadi korban pada pengujung Perang Aceh.

Orang-orang ini bukan serdadu-serdadu KNIL rendahan atau Marsose. Mereka adalah straapan alias orang-orang hukuman, yang dipasung dengan rantai, dan dijadikan kuli. Biasanya mereka bekas kriminal dan dikirim ke Perang Aceh bukan kemauan mereka sendiri.

“Dua puluh lima ribu orang Jawa menjalani hukuman kerja paksa di Aceh dalam keadaan yang demikian kejam sehingga merekalah yang paling banyak menjadi korban,” tulis sejarawan Jean Gelman Taylor dalam "Aceh, Narasi Foto, 1873-1930" dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia (2008).

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Fahri Salam