tirto.id - Sabtu, 18 Mei 2024, masyarakat "Badui" yang menghuni Desa Kanekes di Kabupaten Lebak, beramai-ramai melakukan tradisi rutin seba ke Gubernur Banten di Kantor Gubernur di Kota Serang.

Tradisi yang mengharuskan mereka berjalan kaki sejauh kurang lebih 45 km itu sebenarnya merupakan puncak upacara seba. Sehari sebelumnya, mereka telah menyambangi Bupati Lebak di Pendopo Kabupaten Lebak untuk melakukan hal yang sama.

Seba atau menyebamerupakan ajang silaturahmi masyarakat Kanekes terhadap pemerintah yang berkuasa dan melindungi wilayahnya. Mereka menghadap para penguasa seperti bupati dan gubernur dalam rangka berdialog sekaligus menyerahkan upeti dari hasil bumi.

Rangkaian upacara seba ini masuk ke dalam agenda siklus tani pada masyarakat Kanekes. Biasanya upacara ini dilakukan pada tiap bulan April dan Mei setelahkawalu dan ngalaksa.

Seba dianggap harus dilakukan, karena bagi masyarakat Kanekes hasil panen harus diserahkan terlebih dahulu pada penguasa sebelum mereka menikmatinya selama setahun penuh.

Komoditas yang diserahkan itu antara lain makanan laksa berjumlah tujuh bungkus yang dibungkus dengan pelepah tanaman—tiap-tiap bungkus beratnya 1 Kg. Lalu beras ketan dari ketiga tangtu (Dusun Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana) kurang lebih 10 Kg. Kemudian pisang, talas, gula aren, bibirusan (umbut), tunasrotan, tunas honjé (kecombrang),bakul besar, bakul kecil, kipas anyam, centong, dulang, gayung, dan sendok.

Orang Kanekes diberitakan telah melakukan seba paling tidak pada masa Kesultanan Banten (1526-1813). Mereka kala itu biasanya singgah di Keraton Surosowan dan Kaibon dan diterima oleh permaisuri-permaisuri Sultan Banten.

Laporan lain muncul di periode yang lebih kemudian, yakni dari catatan Pangeran Achmad Djajadiningrat yang menjabat Bupati Serang (1901-1924). Menurutnya, di periode kolonial masyarakat Kanekes biasanya seba pada bupati-bupati Banten yang masih memiliki garis keturunan Sultan Banten, termasuk dirinya.

Tradisi seba pada masyarakat Kanekes bukan fenomena tunggal. Sumber-sumber tertulis dari periode yang sezaman dan bahkan lebih tua, juga menunjukkan tradisi seba di kalangan masyarakat lain yang erat kaitannya dengan dua sistem, yakni agrikultur dan feodalisme.

Seba di Kerajaan Mataram Islam

Apabila masyarakat Kanekes melakukan seba ke penguasa Kesultanan Banten, maka lain halnya dengan masyarakat Sunda Priangan yang justru seba ke Kerajaan Mataram Islam.

Sebagaimana dimuat dalam tulisan Mumuh Muhsin Z. berjudul Priangan dalam Dinamika Sejarah (2011), tradisi seba penguasa Priangan ke Mataram bermula dari pretensi wilayah Priangan oleh Sultan Agung setelah kunjungan utusan VOC tahun 1614.

Hal itu rupanya menggetarkan hati Raja Sumedang Larang, Raden Suriadiwangsa, yang berkuasa atas wilayah Priangan kala itu, sehingga segera melakukan seba ke Sultan Agung. Dalam prosesi seba atau pemberian tanda setia, uniknya Raden Suriadiwangsa dihadiahi beberapa regalia kebesaran dari Sultan Agung sebagai tanda bahwa dirinya merupakan pejabat Mataram yang sah.

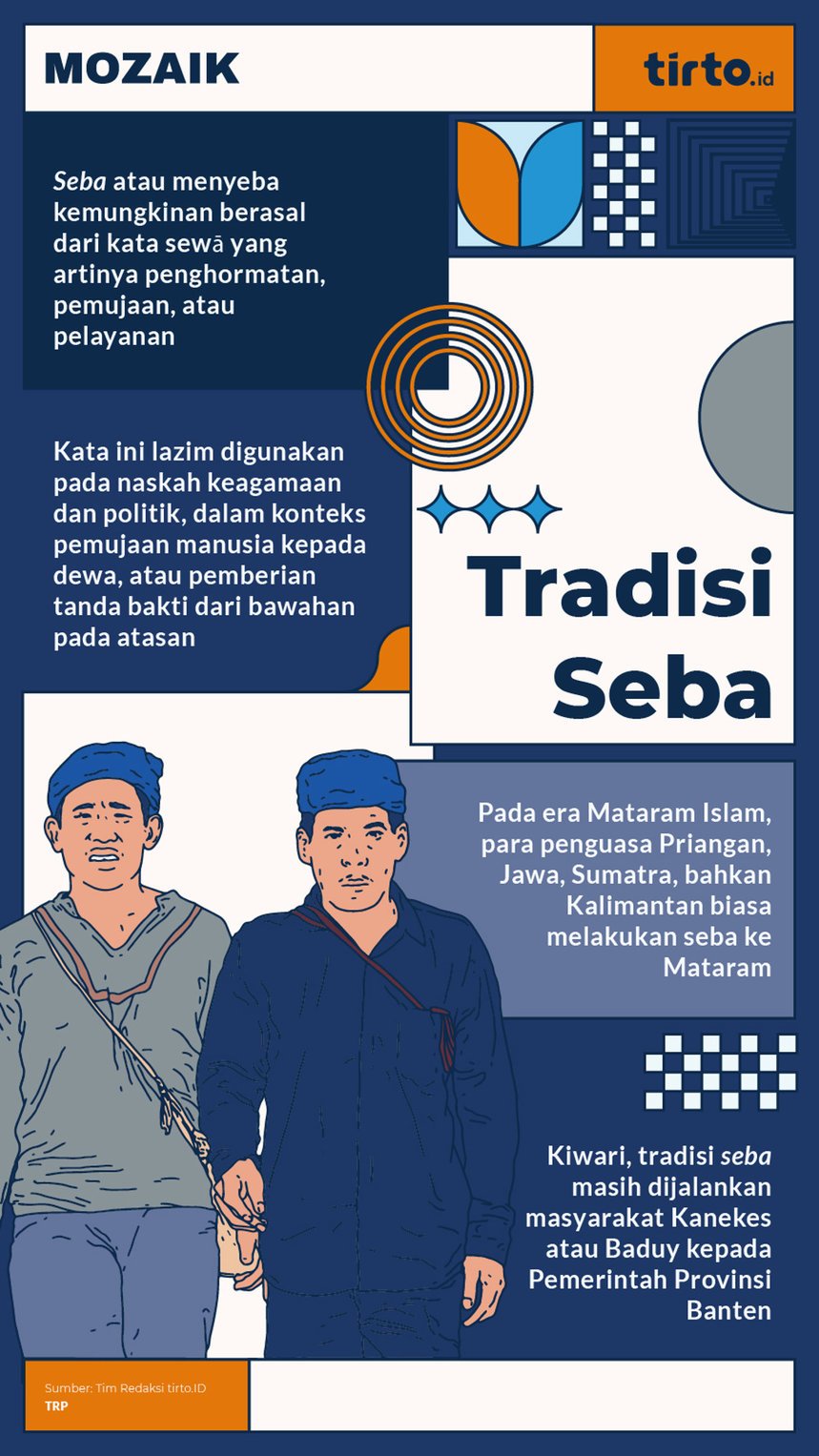

Kebiasaan seba yang berlaku di Mataram tak hanya dilakukan penguasa Priangan, namun juga penguasa daerah lain di Pulau Jawa, Sumatra, dan bahkan Kalimantan.

Seba sebagaimana disinggung Ari Sapto pada “Pelestarian Kekuasaan pada Masa Mataram Islam: Sebha Jaminan Loyalitas Daerah terhadap Pusat” (2015), dalam konteks Kerajaan Mataram memiliki dimensi fungsional yang lebih luas.

Selain sebagai tanda kesetiaan, seba bagi para penguasa Mataram juga simbol dari legitimasi kekuasaan. Dalam tradisi seba yang berlaku di Mataram dikenal dua jenis seba, yakni seba tiap pekan dan seba tahunan.

Seba mingguan menurut Sapto, biasanya dilakukan oleh perwakilan para penguasa daerah bawahan Mataram yang tinggal di ibu kota Mataram. Sedangkan Seba tahunan tiap dilaksanakannya Grebeg Mulud—hari kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Islam.

Pada upacara grebeg itu, para penguasa daerah bawahan Mataram diwajibkan untuk menghadap langsung sang raja. Di momen itulah, raja biasanya akan melakukan pemutakhiranperhitungan keluasan negara berdasarkan akumulasi besaran wilayah bawahan-bawahan yang hadir.

Peristiwa ini salah satunya terjadi pada tahun 1636 M, yang dalam Babad Sengkaling Momana dideskripsikan dalam kalimat “para bupati bang wetan sowan ingriku pametangipun siti tanah jawi” atau “para bupati di Bang Wetan (Jawa Timur) menghadap raja dan melakukan penghitungan luas tanah Jawa.”

Sewā sebagai Akar Tradisi Seba

Seba menurut penjelasan beberapa ahli bahasa, mungkin sekali diturunkan dari kata serapan Sanskerta ke dalam bahasa Jawa Kuno, yakni sewā. Kata ini menurut P.J. Zoetmulder dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno-Indonesia (1995), berarti "penghormatan", "pemujaan" ataupun "pelayanan".

Kata ini lazim digunakan pada naskah-naskah keagamaan dan politik, terutama pada konteks pemujaan entitas manusia kepada dewa atau pemberian tanda bakti dari bawahan pada atasan.

Kasus tertua penggunaan kata sewā muncul dalam naskah Wirataparwa dan lebih jauh lagi Arjunawiwāha. Di manuskrip yang kedua dikisahkan bahwa Suprabhā yang turun dari kahyangan hendak sewā pada Niwatākawaca.

Menurut Stuart Robson dalam karya terjemahannya Arjunawiwāha: The Marriage of Arjuna of Mpu Kanwa (2008), tujuan sewā adalah “hetunyân tĕka kūngnya ngūni hulunê pananmata haji” (hendak menjadi abdi dan mencari pertolongan). Jelas sewā dalam konteks Jawa Kuno bermakna "akad" dari terjadinya hubungan patron-klien.

Dalam naskah yang lebih politis, teks Nagarakrtagama yang ditulis oleh Mpu Prapañca juga memunculkan istilah sewā. Menurut Agus Aris Munandar dalam "Majapahit dan Negeri-negeri Sezaman: Interaksi dan Pandangan" (2020), tiap tahunnya raja-raja bawahan Majapahit datang ke suatu acara bernama Pasewakan Agung, untuk menghadap Raja Hayam Wuruk.

Keterangan ini didukung dengan uraian Prasasti Tuhañaru (1323 M) yang mengumpamakan Raja Majapahit sebagai arca dewa beralas pranala (Yoni) di tengah tanah simā atau wilayah perdikan. Artinya, raja beserta keratonnya merupakan inti jagat dari seluruh kerajaan.

Dalam keterangan sumber yang lebih muda, yakni Babad Dalem, diuraikan pula tata cara sewā di era Majapahit yang di dalamnya terdapat uraian persembahan makanan dan hiburan yang diberikan oleh raja bawahan pada Raja Majapahit.

Terkait dengan masyarakat Sunda Kanekes yang telah disinggung di muka, ada dugaan bahwa sebenarnya fenomena seba di kalangan orang Kanekes telah berlangsung sejak pemerintahan Kerajaan Sunda pada abad ke-15 sampai 16 M.

Sebagaimana disinggung oleh Uka Tjandrasasmita dalam Arkeologi Islam Nusantara (2008), menurut manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati memproklamasikan Cirebon merdeka dari Kerajaan Sunda dengan tidak melakukan seba kepada Prabu Surawisesa yang berkedudukan di Pakuan Pajajaran.

Disebutkan pula bahwa biasanya penguasa Cirebon sebelum Sunan Gunung Jati melakukan seba ke Pakuan Pajajaran dengan membawa terasi dan garam sebagai komoditas upeti.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id