tirto.id - Jauh di zaman dahulu, negara-negara modern Asia Tenggara Daratan—yakni Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam—pernah berbagi sejarah yang sama. Sejarah negara-bangsa modern itu dapat kita lacak hingga ke masa ketika Bangsa Khmer Kuno berjaya menguasai di lembah Sungai Mekong.

Khmer sebagai suatu entitas politik muncul ke permukaan sejarah pada periode awal Masehi. Tambo-tambo Tiongkok Kuno menyebut negeri orang Khmer dengan nama Fu-Nan. Konon, itu berasal dari pelafalan Khmer Kuno untuk kata phnom–yang berarti “gunung”.

Fu-Nan disebut-sebut sebagai kerajaan adidaya yang berlokasi di mulut sungai raksasa Mekong.

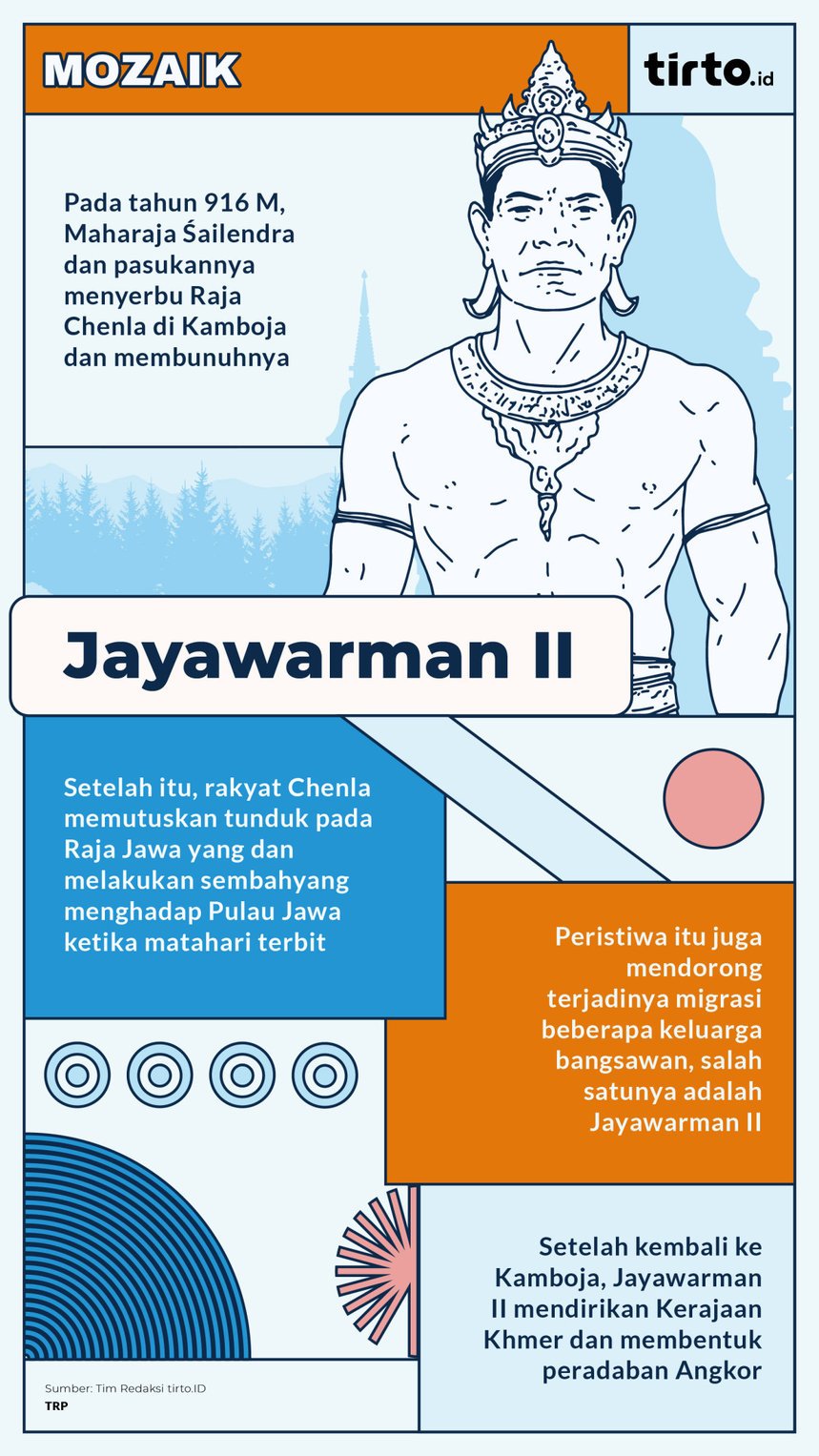

Bangsa Khmer mengalami beberapa kali jatuh-bangun peradaban. Hingga, pada sekira abad ke-9 Masehi, muncullah sosok Raja Jayawarman II yang dikenang sebagai peletak dasar Peradaban Angkor nan kolosal.

Meski begitu, historisitas raja ini sering kali menjadi polemik di kalangan sejarawan di Kamboja. Pasalnya, sumber-sumber yang mewartakan eksistensinya berasal dari periode yang lebih muda daripada masa hidupnya.

Salah satu sumber kunci tentang sosok Jayawarman II adalah Prasasti Sdok Kok Thom (1052 M). Prasasti tersebut terbit sekira 2-3 abad setelah masa hidup Jayawarman II. Prasasti yang ditemukan di kuil kuno di perbatasan Kamboja-Thailand ini kemungkinan dikeluarkan oleh Raja Suryawarman I atau anak dari Raja Udayadityawarman II yang sama-sama memerintah pada abad ke-11.

Para ahli sejarah kuno menduga bahwa Jayawarman II lahir di sekitar periode perpecahan Kerajaan Chenla (Kerajaan Khmer Kuno Pra-Angkor) di akhir abad ke-8. Periode itu berbarengan dengan rentetan kampanye militer Dinasti Śailendra ke pesisir Indocina.

Itu adalah kampanye militer besar-besaran yang amat mematikan. G. Maspero dalam buku Le Royaume de Champa (1928) merunut beberapa kronik Tiongkok dan prasasti lokal yang melaporkan keganasan tentara Jawa ketika meluluhlantakkan pesisir Vietnam. Maspero menyebut bahwa di awal 767 M, tentara Jawa telah berhasil mendarat di Kerajaan Annam dan bahkan berhasil mendobrak masuk ke ibu kota kerajaan yang diperkirakan berada di wilayah Hanoi modern.

Usai menjarah Kerajaan Annam, tentara Śailendra bergerak ke selatan menuju wilayah Kerajaan Ganggaraja (sekarang masuk wilayah Tra Kieu, Vietnam Tengah) dan bahkan menghabisi sama sekali kerajaan itu. Pada 774 M, kampanye militer susulan dari Jawa menghampiri Kerajaan Champa di wilayah paling selatan Vietnam. Pasukan Śailendra menyerangnya dengan telak dan dilaporkan menjarah kuil-kuil kerajaan itu.

Chenla Jatuh, Jayawarman Hijrahke Jawa

Di tengah teror pasukan Śailendra, sebuah berita unik datang dari Chenla Air—salah satu pecahan kerajaan itu. Berita itu dikisahkan oleh Abu Zayd Hassan pada 916 M.

Alkisah, hiduplah seorang Raja Chenla Air yang digambarkan masih muda, ambisius, dan juga “berdarah panas”. Suatu ketika dalam suasana tenang di singgasananya, sang raja ditanyai oleh pelayannya akan hal apa yang kira-kira diinginkannya. Sang raja kemudian berseloroh bahwa dia ingin kepala Raja Jawa terhidang di atas piring.

Meski permintaan itu kemudian tidak ditanggapi lebih lanjut oleh pelayan sang raja, kata-katanya sampai juga ke telinga Maharaja Śailendra. Sang maharaja yang cerdik kemudian merencanakan penyerangan secara diam-diam ke Tanah Khmer.

Singkat cerita, pasukan Śailendra berhasil menyerang ibu kota Chenla Air. Tanpa perlawanan berarti, Maharaja Śailendra itu masuklah ke kraton dan menemui sang Raja Chenla Air yang masih hijau itu.

Maharaja Śailendra mengatakan bahwa dia datang ke Chenla Air bukan untuk merebut kerajaan tersebut, melainkan semata-mata ingin memenggal kepala si Raja Chenla Air. Maka dipenggallah kepala sang raja muda dan seketika Maharaja Śailendra pun pulang ke Tanah Jawa.

Setelah itu, rakyat Chenla pun memutuskan untuk tunduk pada Raja Jawa yang bijak. Orang-orang Khmer itu bahkan melakukan sembahyang menghadap Pulau Jawa ketika matahari terbit.

Menurut Lawrence P. Briggs dalam The Ancient Khmer Empire (1974), cerita kemungkinan menggambarkan konflik antara Maharaja Sañjaya dari Dinasti Śailendra dan Raja Mahīpatiwarman dari Chenla Air pada abad ke-8. Setelah kampanye militer itu, Raja Sañjaya kembali ke Jawa dengan membawa tawanan dari kalangan bangsawan Khmer. Selain itu, Briggs pun menduga ada pula keluarga bangsawan Khmer yang bermigrasi ke Jawa.

Salah satu bangsawan Khmer yang ditawan Raja Sañjaya adalah Jayawarman II. Menurut Prasasti Sdok Kok Thom, Jayawarman II sebenarnya bukanlah bangsawan dari trah utama. Gelar kebangsawanannya hanya didapatkan dari ibunya yang masih keturunan (dari sisi matrilineal pula) Raja Puskarākśa dari Kerajaan Śambhupurā.

Ahli sejarah kuno George Coedes juga menduga bahwa sebelum pergi ke Jawa, Jayawarman II ialah pangeran dari Kota Indrapura yang kerabat-kerabatnya mungkin sekali masih berhubungan dengan orang-orang Champa.

Cita Rasa Jawa di Kambujadesa

Prasasti Sdok Kok Thom memang tidak menyebut dengan rinci soal kapan atau bagaimana Jayawarman II pergi ke Jawa, tapi yang jelas dia memang pergi ke sana dan kemudian kembali ke tanah Khmer.

Adapun soal alasan mudiknya Jayawarman II, Coedes berpegangan bahwa hal itu berhubungan dengan memanasnya iklim politik di Jawa menjelang abad ke-9. Persaingan antar anggota klan Śailendra membuat negeri itu lebih sibuk mengurus internanya. Sementara itu, Negeri Kamboja yang sebelumnya dikuasai Kerajaan Chenla telah mengalami kekosongan pemerintahan.

Di luar kesempatan-kesempatan tersebut, Jayawarman II juga menunjukkan determinasi politiknya. Setibanya di Kamboja, Jayawarman II memang benar-benar memulai upaya unifikasi. Perlahan-lahan, dia membangun kota–kota besar seperti Indrapura, Hariharalaya, dan Amendarapura, serta mendirikan pula saluran air raksasa di Tonle Sap (Danau Besar).

Setelah menjalani proses unifikasi yang panjang, Jayawarman II lantas mendirikan ibu kota pemerintahannya di Mahendraparwata. Di sana, dia didatangi oleh seorang brahmana bernama Hiranyadama dari Janapada, yang kemudian dimintanya melakukan suatu upacara pemberkatan.

Dalam upacara itu, Jayawarman bermaksud meminta berkat dari sang brahmana agar Tanah Khmer tidak lagi diduduki oleh Bangsa Jawa. Dia juga mengharapkan agar hanya ada satu penguasa di bawah langit Tanah Khmer—dalam bahasa Khmer “kamraten phdai karom”.

Hiranyadama pun mengabulkan permintaan Jayawarman II, dengan melaksanakan upacara devarāja. Menurut Herman Kulke dalam The Devarāja Cult (1978), upacara tersebut dilakukan dengan melantunkan empat teks suci, yakni Vināśikha, Nayottara, Sammoha, dan Śiraccheda di Gunung Mahendra (kemungkinan sekarang di Phnom Kulen).

Hiranyadama kemudian juga mengajarkan empat teks suci tersebut kepada pendeta Sivakaivalya yang asli Khmer. Harapannya, Sivakaivalya beserta keturunannya dapat terus melaksanakan upacara devarāja bagi setiap Raja Khmer yang bertakhta.

Upacara devarāja sendiri punya tujuan politik-simbolik, yakni mendudukkan Jayawarman II—dan raja-raja Khmer penerusnya—sebagai perwujudan Dewa Śiwa di muka bumi. Pembacaan empat teks suci yang sebelumnya disebut diyakini dapat menegakan lingga (perwujudan Dewa Śiwa dalam bentuk phallus) tak kasat mata. Itulah simbol bahwa Jayawarman II sebagai perwujudan Śiwa melalui seorang brahmana telah membangun rumahnya sendiri di atas Gunung Mahendra. Melalui upacara itu, Jayawarman II pun secara otomatis ditahbiskan sebagai Raja Khmer.

Deklarasi kemerdekaan Khmer dari Jawa yang dilakukan oleh Jayawarman II itu bukan suatu bentuk simbol religio-politik biasa. Jayawarman agaknya meniru apa yang dilakukan oleh Maharaja Sañjaya sewaktu dia menegakan lingga di Gunung Wukir, Magelang, Jawa Tengah.

Momen tersebut tercatat dalam Prasasti Canggal (732 M). Menurut arkeolog Agus Aris Munandar dalam Mitra Satata: Kajian Asia Tenggara Kuna (2014), pendirian lingga di Gunung Wukir tersebut adalah bentuk peneguhan kemaharajaan Sañjaya atas Pulau Jawa. Sañjaya diibaratkan meneguhkan kekuasaanya di Mahameru.

Gunung Mahendra dan Gunung Mahameru dalam hal ini adalah dua gunung suci di India yang dipercaya sebagai tempat tinggal Dewa Śiwa. Oleh karena itu, bagi Jayawarman, untuk mengalahkan “raja gunung” seperti Sañjaya, dia sendiri harus menjadi “raja gunung” atau dalam hal ini menjadi “perwujudan Śiwa”.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Fadrik Aziz Firdausi