tirto.id - Nama Gabriel García Márquez—atau Gabo, panggilan akrabnya—telah dikenal publik pembaca di Indonesia sejak 1980-an, tetapi baru pada tahun inilah karyanya terbit dalam bahasa Indonesia secara resmi, setelah selama bertahun-tahun hadir dalam versi terjemahan “modal nekat dan semangat”. Pada 26 Maret 2018, Gramedia Pustaka Utama sebagai pemegang hak terjemahan resmi García Márquez meluncurkan Cinta di Tengah Wabah Kolera (El amor en los tiempos del cólera)sebagai judul pertama dari kemungkinan-kemungkinan judul lain yang akan diterbitkannya.

Nama Gabo lekat dengan genre yang dikenal sebagai “realisme magis”. Mengenai apa yang dimaksud istilah ini, ada banyak perdebatan akademis tentangnya yang bukan pada tempatnya untuk diuraikan di sini (dan memang menurut akademisi sastra William Rowe, “tidak ada suatu teori yang konsisten mengenai realisme magis”). Untuk gampangnya, katakanlah realisme magis adalah cara menghadirkan yang-magis sebagai unsur lumrah dalam realitas keseharian.

Para pembaca Gabo tentu tahu apa yang saya maksud: bayi lahir dengan ekor babi, montir yang selalu diikuti kupu-kupu kuning, tulang-belulang gadis muda dengan rambut puluhan meter di tengkoraknya, serta segudang karater-karakter ajaib lain yang tiada duanya dalam jagat kesusastraan. Namun perlu dicatat, pembauran antara yang-riil dengan yang-magis dalam karya-karya Gabo, atau dalam kebanyakan sastra Amerika Latin, bukan semata-mata hasil khayalan atau fantasi sastrawi belaka, melainkan berjangkar dan perlu dibaca dalam konteks sosial-politik negara pascakolonial.

Dalam mahakarya Seratus Tahun Kesunyian, misalnya, temuan-temuan sains yang dihadirkan modernitas (magnet, kereta, piringan hitam) dianggap “magis” oleh penduduk pribumi desa Macondo. Sementara hantu-hantu atau orang bisa melayang—yang mereka anggap lumrah—justru akan dianggap “magis” oleh pengamat/pembaca modern.

Di sinilah kehebatannya. Gabo memukau bukan semata karena ia bisa mengarang tokoh “yang aneh-aneh” itu, melainkan bagaimana ia bisa dengan begitu meyakinkan membumikan “yang aneh-aneh” itu pada realitas, sehingga pembaca menghayatinya dengan penuh kepercayaan, sebagai fakta. “Nyatanya adalah tak ada satu baris pun dari semua karyaku yang tidak punya pijakan pada realitas,” demikian ia pernah menegaskan. Dalam mengubah yang-muskil menjadi yang-mungkin itulah ia banyak memanfaatkan disiplin jurnalisme, profesi yang sangat dicintainya.

Bermula dari Jurnalisme

Karier kepenulisan Gabo memang dimulai dari jurnalisme dan menurut pengakuannya sendiri ia sesungguhnya tak pernah berhenti menjadi reporter. “Aku tak ingin dikenang untuk Seratus Tahun Kesunyian, atau untuk Hadiah Nobel, tetapi untuk kewartawananku. Aku terlahir sebagai jurnalis dan sekarang merasa semakin menjadi reporter dibanding yang sudah-sudah.”

Buku-buku reportase panjangnya mendapat sanjungan yang tak kalah hebat dibanding buku-buku fiksinya. Gabo menulis aneka macam topik; antara lain cerita seorang pelaut karam dan upayanya untuk bertahan hidup, kisah perjalanan keliling Uni Soviet dan Eropa Timur era komunis, serta liputan tentang aksi-aksi penculikan terhadap orang-orang penting Kolombia yang didalangi kartel narkoba Pablo Escobar.

“Jurnalisme turut mempertahankan hubungan kita dengan realitas, yang amat penting bagi sastra,” ujarnya.

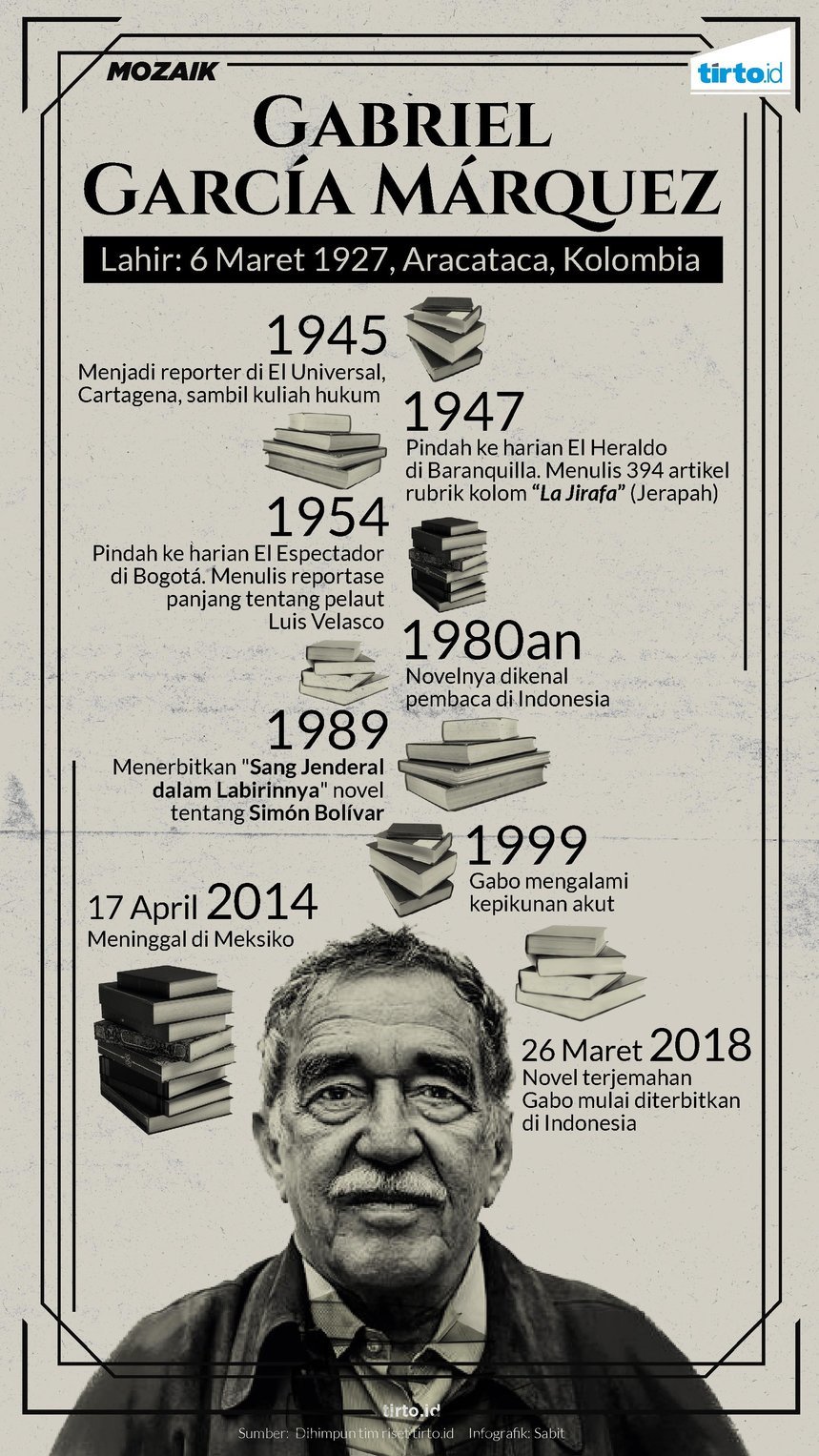

Lahir pada 6 Maret 1927 di Aracataca, dusun kecil di Kolombia bagian utara yang menjadi inspirasi dan model bagi desa fiktif Macondo dalam cerita-ceritanya, García Márquez terjun ke jurnalisme pada usia 18. Ia menjadi reporter sambilan di harian El Universal, Cartagena,sembari menempuh kuliah hukum.

Pada usia 20, ia pindah ke harian El Heraldo yang berkantor di kota pesisir Baranquilla. Selama masa kerjanya di El Heraldosejak Januari 1950 hingga Desember 1952, Gabo menulis 394 artikel dengan nama pena “Septimus” untuk rubrik kolom yang diberi tajuk “La Jirafa” (“Jerapah”). Septimus dipetiknya dari Septimus Warren Smith, nama tokoh di novel Virginia Woolf, Mrs. Dalloway; sedangkan jerapah karena lehernya yang panjang mampu melihat gambaran secara luas dan jauh.

Pengalaman dua tahun di El Heraldo turut melatih kedisiplinan menulis tentang apa saja yang menarik minatnya, terutama tentang kebudayaan pesisir (costeno) yang nanti bakal banyak mengisi cerita-ceritanya. Di sini pula bibit-bibit realisme magis mulai tampak berkecambah pada gaya tulis Gabo. Misalnya, di salah satu kolom ia mengarang tentang kematian seorang maling dan penghormatan kubur yang dipersembahkan baginya oleh sesama penjahat sebelum si maling itu masuk neraka.

Namun baru sesudah pindah ke harian El Espectador di Bogotá pada 1954, Gabo merasa benar-benar belajar untuk mengolah narasi, dan bukan sekadar menulis. Menurut Jacques Gillard dalam kata pengantar untuk Entre cachacos-1, sebuah kompilasi tulisan-tulisan jurnalistik Gabo dari periode ini, kolom Gabo di El Espectador diberi tajuk “Día a día” (“Hari ke Hari”) dan hampir seperti “La Jirafa,” di sini Gabo mengulik kehidupan sehari-hari cachacos (julukan bagi warga Bogotá).Di El Espectador pula Gabo menuliskan reportase panjang terkenalnya tentang pelaut Luis Velasco, satu-satunya korban selamat dari kapal perang Angkatan Laut Kolombia “Caldas” yang karam pada 1955. Velasco bertahan hidup di laut selama 10 hari sebelum berhasil menepi dan disambut pemerintah sebagai pahlawan. Gabo menuliskan reportasenya jauh sesudah peristiwa menggemparkan itu surut sebagai berita aktual. Ia mewawancarai Velasco dengan rinci selama tiga minggu mengenai apa saja yang dilakukannya selama 10 hari terombang-ambing di laut.

Dimuat dalam bentuk tulisan bersambung 14 nomor, penelusuran Gabo menguak fakta mengejutkan bahwa “Caldas” tenggelam bukan karena kecelakaan alamiah seperti versi resmi pemerintah, melainkan karena kapal itu mengangkut barang selundupan dalam jumlah kelewat banyak. Publik gempar, oplah El Espectador naik dua kali lipat berkat seri tulisan itu. Gabo mendapat banyak ancaman dan terpaksa mencari aman ke luar negeri. Sesudah berada di Eropa, baru ia mendengar kabar El Espectador ditutup pemerintah Kolombia.

Pengalaman ini adalah salah satu yang meyakinkan Gabo bahwa jurnalisme bukanlah perkara memburu breaking news, adu cepat yang justru mengaburkan perspektif dan merancukan kebenaran. Maka bertahun-tahun sesudahnya, sebagai respons atas apa yang dipandangnya sebagai kemerosotan kualitas jurnalisme mutakhir, Gabo pun mendirikan La Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (Yayasan Gabriel García Márquez untuk Jurnalisme Baru Amerika Latin). Yayasan FNPI ini memberi pelatihan penulisan bagi para jurnalis terpilih, berasaskan prinsip yang diyakini erat oleh Gabo bahwa “cerita terbaik bukanlah yang pertama kali dimuat, tetapi yang paling bagus dituturkan.”

Dan bagi Gabo, definisi tentang “bagus” itu seringkali bertaut dengan “detail”. Misalnya, pada 1989 ia menerbitkan Sang Jenderal dalam Labirinnya (El general en su laberinto), novelnya tentang pahlawan pembebas Amerika Latin Simón Bolívar, yang meskipun sudah diulas dalam berpuluh-puluh buku, Gabo yakin bisa memberikan gambaran lebih utuh tentang sosok ini melalui narasi bergaya reportase.

Wartawati Silvana Paternostro, yang pernah mengikuti kelas Gabo di FNPI, menuliskan bagaimana cerita Gabo tentang penulisan novelnya itu bisa memberi pelajaran berguna mengenai detail dan disiplin verifikasi: "Reportase adalah cerita lengkap, rekonstruksi utuh sebuah peristiwa. Setiap detail kecil punya makna. Inilah dasar kredibilitas dan kekuatan cerita."

Dalam Sang Jenderal dalam Labirinnya, setiap fakta yang bisa diverifikasi, tak peduli betapa pun sepelenya, bisa memperkuat karya secara keseluruhan. Misalnya, "aku tempatkan bulan purnama pada malam Simón Bolívar tidur di Guaduas pada 10 Mei 1830. Aku ingin tahu adakah bulan purnama malam itu, maka kutelepon Akademi Sains di Meksiko dan mereka temukan bahwa sesungguhnya memang ada. Bila tidak, yah, aku tinggal mencoret bulan purnama itu dan selesai sudah. Bulan ini detail yang tidak dicermati siapa pun. Tapi bila ada satu fakta palsu dalam sebuah reportase, maka segala lainnya ikut palsu. Dalam fiksi, bila ada satu fakta yang bisa diverifikasi—bahwa ada bulan purnama malam itu di Guaduas—maka pembaca akan mempercayai segala lainnya."

“Trik” Gabo yang lain untuk membuat pembaca percaya cerita-ceritanya yang ajaib adalah dengan memakai detail numerik. Gabo punya prinsip bila Anda bercerita bahwa hujan turun selama “beberapa” tahun, orang tak bakal percaya. Tapi bila Anda punya “data jelas” berapa tahun persisnya hujan turun, orang mungkin bisa percaya.

Maka demikianlah, hujan di Macondo dalam Seratus Tahun Kesunyian turun selama 4 tahun 11 bulan 2 hari; rambut Sierva María de Todos los Ángeles dalam Tentang Cinta dan Setan-Setan Lainnya terus tumbuh sampai sepanjang 22 meter lebih 11 sentimeter selama 200 tahun sejak ia meninggal; Florentino Ariza meniduri 622 perempuan dalam Cinta di Tengah Wabah Kolera; dan Uni Soviet ia gambarkan sebagai “22.400.000 kilometer persegi tanpa satu pun iklan Coca Cola”.

Ia yang Memberi Nama bagi Luka-Luka

Bagi orang yang menjunjung tinggi detail dan fakta, tentunya ironis bahwa pengobatan atas kanker kelenjar getah bening yang telah diderita Gabo sejak 1999 justru berujung pada penyakit yang digambarkannya melanda penduduk Macondo: kepikunan akut yang membuat mereka tak mampu mengingat “nama dan gambaran tentang benda-benda”. Kemoterapi berhasil memperpanjang usianya, tetapi secara gawat memperpendek ingatannya. Fakta-fakta mengabur dalam benak sang begawan.

Pada 2012, Jaime García Márquez, adik Gabo yang juga direktur FNPI, dengan hati remuk mengumumkan tentang gejala penyakit kakaknya ini. Ia bercerita bagaimana Gabo sering menanyakan padanya mengenai nama-nama dan hal-hal yang paling mendasar.

Kita pun ingat bagaimana dalam Seratus Tahun Kesunyian Aureliano Buendía mencari-cari paron kecil yang biasa ia pakai untuk alas menempa logam dan sama sekali tidak ia ingat namanya sebelum ayahnya memberitahunya. Aureliano akhirnya menuliskan nama benda itu di secarik kertas dan menempelkannya langsung di bawah paron agar tidak lupa.

“Tidak terbersit padanya bahwa inilah manifestasi pertama dari hilangnya ingatan, karena benda tersebut namanya memang susah diingat. Namun sekian hari kemudian ia sadari bahwa ia kesulitan mengingat hampir semua barang di ruang kerjanya.”

Memakai cara Aureliano, José Arcadio Buendía lalu memasang nama untuk semua benda di rumahnya dan kemudian di seisi desa. Merasa nama saja tidak cukup, ia lantas menambahkan keterangan-keterangan lain: “Ini sapi. Dia harus diperah setiap pagi buat menghasilkan susu, dan susu itu harus direbus untuk dicampur dengan kopi buat membuat kopi susu.”

Penyakit lupa yang melanda warga Macondo membuat kota itu seperti tak beranjak ke mana-mana dalam waktu. Ia terus mengulangi sejarah yang sama, kesalahan-kesalahan yang sama.

Jangan lupa bahwa tema inti—bila bisa disebut demikian—dari Seratus Tahun Kesunyian adalah pembantaian terhadap 3.000 buruh perkebunan pisang yang dilakukan tentara lewat berondongan senapan mesin. José Arcadio Segundo, yang selamat dari maut, terperanjat mendapati kenangan akan pembantaian itu terhapus dari ingatan warga. Pemerintah menghapusnya dari sejarah resmi, sementara hujan deras bertahun-tahun menghapuskan bukti-bukti fisik pernah terjadinya pembantaian. José Arcadio Segundo pun menghabiskan sisa umurnya berusaha melestarikan kenangan akan 3.000 korban tewas itu.

Fakta dan ingatan sejarah. Inilah tema yang berulang terus-menerus dalam seluruh oeuvre Gabo hingga ia meninggal pada 17 April 2014, tepat hari ini empat tahun lalu. Maka seperti tokoh-tokoh karangannya, García Márquez berusaha mencatat dan memberi nama bagi luka-luka Aracataca, luka-luka Kolombia, luka-luka Amerika Latin, dan luka-luka dunia melalui kerja sastra dan kewartawanannya—agar kita membaca, mengingat, dan tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan sejarah yang serupa.

Penulis: Ronny Agustinus

Editor: Ivan Aulia Ahsan