tirto.id - Pada suatu musim panas setelah tahun terakhir SMA, Michelle Obama menjalani operasi pengangkatan kista di pergelangan tangannya. Setelah operasi, tangan Michelle dililit gips sehingga ia tak bisa beraktivitas seperti biasanya.

Untuk membunuh waktu, Michelle membaca novel berjudul Song of Solomon. Penulisnya: Toni Morrison. Nama penulis tersebut asing bagi Michelle. Meski begitu, Michelle terus membacanya sampai selesai.

Tak dinyana, Michelle terpesona oleh novel yang menurutnya kompleks dan kuat itu. Ia merasa mendapatkan banyak pelajaran. Setelahnya, Michelle pun jadi pembaca novel-novel Toni lainnya.

“Buatku dan banyak orang lainnya, Toni Morrison adalah orang yang menguak kebenaran tentang kehidupan orang-orang kulit hitam, lalu menyebarkannya ke dunia. Ia memperlihatkan pada kita betapa indahnya menjadi diri sendiri dan perlunya merangkul segala kerumitan dan kontradiksi dalam diri kita. Ia menunjukkan betapa tidak lengkapnya narasi dunia tanpa cerita orang-orang kulit hitam,” tulis Michelle dalam opininya yang terbit di The Washington Post.

Pemenang Nobel

Toni Morrison adalah penulis raksasa di AS. Ia dikenal dunia karena karya-karyanya yang kritis, mewakili sikap orang-orang kulit hitam yang kerap didiskriminasi di tanah airnya sendiri. Tulisannya jujur, kuat, dan tak ragu untuk menantang perilaku rasis kelompok kulit putih.

Morrison lahir di Ohio dengan nama Chloe Watford, dari sebuah keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang las di pabrik baja, sedangkan ibunya adalah penyanyi di paduan suara gereja Methodis Afrika.

Sejak kecil, catat The Guardian, Morrison sudah melahap karya-karya sastra penulis klasik seperti Austen, Flaubert, hingga Tolstoy. Namun, tradisi dari sastra Afrika-Amerika, yang dipenuhi anekdot, rupanya lebih menarik perhatian Morrison.

Pada 1940-an, Morrison kuliah di Howard University, kampus kulit hitam paling bergengsi di Washington DC. Ia menjadi satu-satunya orang di keluarganya yang bisa menempuh pendidikan tinggi. Di Howard, Morrison belajar ilmu humaniora dan lulus dengan predikat memuaskan.

Dari Howard, Morrison melanjutkan pendidikannya di Cornell. Di sana, ia mengambil studi bahasa Inggris dan menulis disertasi tentang bunuh diri dalam karya-karya William Faulkner dan Virginia Woolf. Setelah mendapat gelar master, Morrison mengajar di Texas Southern University dan Howard sebelum akhirnya pindah ke New York pada 1964 untuk bekerja di Random House sebagai editor, jabatan yang kelak dipegangnya selama dua dekade.

Dalam kapasitasnya sebagai editor, Morrison turut berperan memoles bakat penulis-penulis bernas seperti Toni Cade Bambara, Gayl Jones, hingga Angela Davis. Selain itu, Morrison juga menyunting The Black Book, buku antologi yang menceritakan sejarah masyarakat Afrika-Amerika.

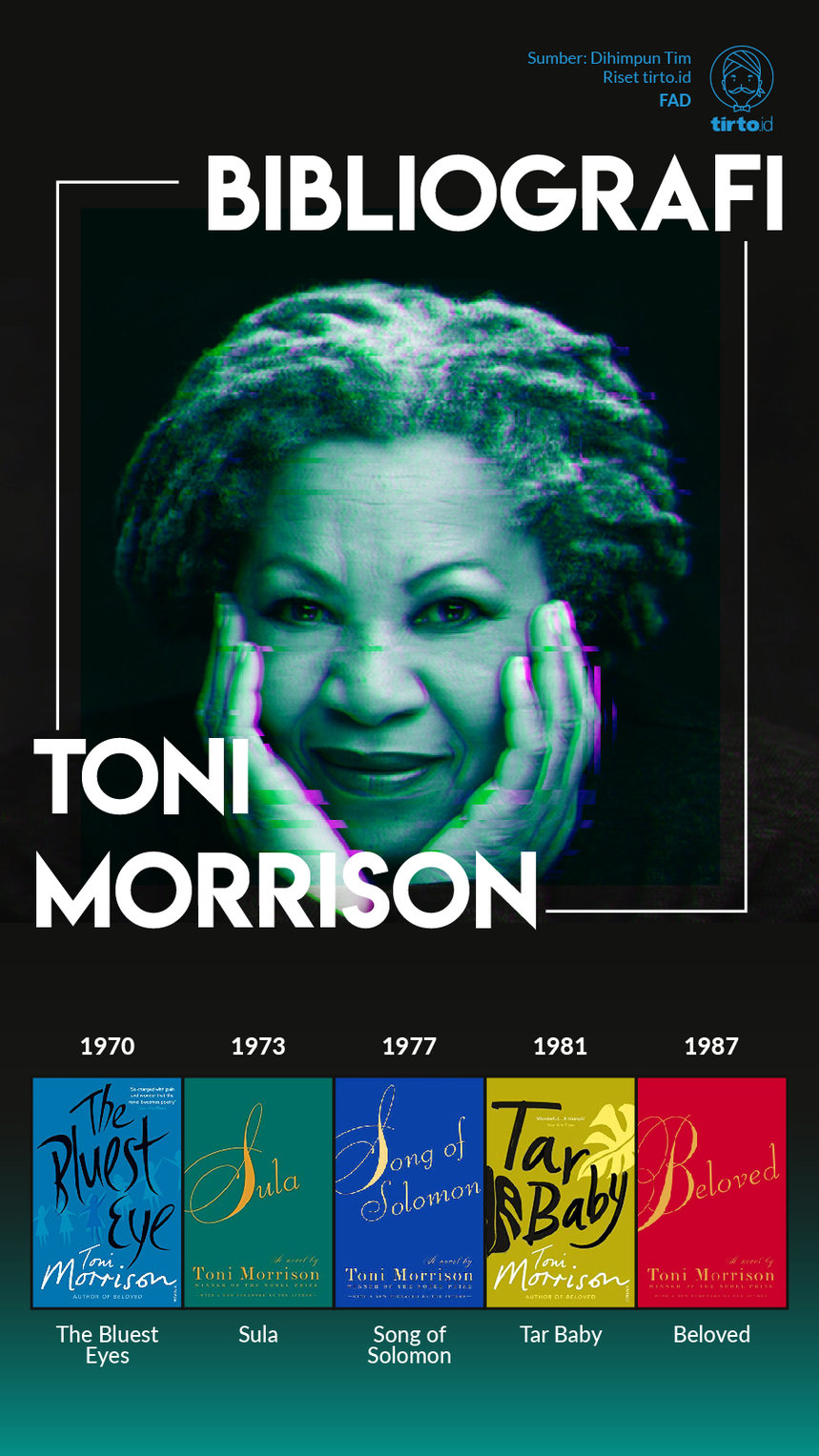

Novel pertama Morrison, The Bluest Eyes, terbit pada 1970. Tiga tahun berselang, Morrison kembali menulis novel bertajuk Sula, yang disusul kemudian oleh Song of Solomon. Barack Obama menyebut Song of Solomon sebagai salah satu buku favoritnya.

Morrison ada di puncak karier setelah menerbitkan Beloved pada 1987. Setahun berikutnya, buku ini diganjar Pulitzer. Pada 1993, Morrison terpilih sebagai penerima Nobel Sastra. Kolumnis The New York Times, Michiko Kakutani, menyebut bahwa Beloved “memiliki kekuatan dan resonansi mitos yang tinggi, seperti yang ada dalam opera maupun drama Yunani”.

Melawan Penindasan

Sebagai penulis, Morrison tergolong kritis dan berani menentang ketidakadilan yang ditujukan pada orang-orang kulit hitam. Ia vokal menolak diskriminasi, rasisme, dan segala perlakuan tak manusiawi lainnya. Menurutnya, orang-orang kulit hitam punya hak hidup yang setara.

Sikap kritis Morrison tak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya sendiri yang sering dihadapkan pada rasisme. Waktu kecil, misalnya, Morrison melihat rumahnya dibakar oleh orang-orang kulit putih. Ketika ia kuliah di Howard, ia juga menyaksikan betapa kerasnya penerapan politik segregasi.

Sepasang pengalaman itulah yang membentuk peluru-peluru kritik dalam karya Morrison. Di setiap novel dan tulisannya, Morrison membuat karakter di mana orang-orang kulit hitam dapat melihat bayangan diri mereka sendiri. Ia bicara tentang kebrutalan Amerika yang coba dihapuskan oleh buku-buku sejarah. Ia berupaya menggugah pikiran para pembaca, terutama kulit hitam, agar sadar bahwa ada kebenaran yang dihilangkan.

Narasi semacam itu sudah muncul sejak novel pertama Morrison, The Bluest Eye. Di novel berlatar Amerika pasca-Depresi Besar, Morrison mengangkat karakter bernama Pecola Breedlove, gadis Afrika-Amerika yang dilecehkan secara seksual oleh ayahnya sendiri. Lewat The Bluest Eye, Morrison mempertontonkan bagaimana rasisme berkelindan dengan kejahatan seksual. Oleh otoritas pendidikan AS, The Bluest Eyes sempat dicekal selama beberapa dekade. Kritik terhadap patriarki semakin ia tegaskan di novel berikutnya, Sula (1973).

Sedangkan di Tar Baby (1981), Morrison menggali kisah cinta antara Jadine, perempuan kulit hitam kaya, dan Son, gelandangan yang miskin namun percaya diri. Tar Baby, yang tak hanya menyentil urusan asmara tapi juga ras dan kelas, adalah kisah penerimaan lingkungan terhadap warganya sendiri.

Kemudian di Beloved, novel yang membawanya meraih Nobel Sastra, kritik Morrison lebih keras lagi. Tokoh utama Beloved, seorang mantan budak, membunuh anaknya sendiri agar tak diperbudak. Beloved adalah kisah tentang hubungan ibu dan anak serta trauma yang menakutkan dalam sejarah rasial Amerika yang penuh kekerasan.

Sebagaimana dicatat Vox,Beloved mengungkap kekuatan intelektual seorang Morrison. Dengan tema cinta dan pembangkangan, Beloved mengolah kesedihan personal menjadi kesedihan semua orang.

“Narasi tentang kulit hitam selalu dipahami sebagai upaya konfrontasi terhadap orang-orang kulit putih. Tidak. Itu tak menarik buat saya. Bagi saya, yang terjadi dalam komunitas [kulit hitam] itulah yang menarik,” ungkap Morrison.

Senin (5/8) lalu, di usianya yang ke-88, Morrison menghembuskan napas terakhir. Selama hidupnya ia telah bekerja keras agar pengalaman pahit orang-orang kulit hitam Amerika selalu mendapat ruang dalam sastra Amerika dan dunia.

“Saya sudah didiskreditkan dan dipolitisir sebelum muncul ke permukaan,” ujarnya kepada Hilton Als dari New Yorker pada 2003. Label seperti penulis kulit hitam perempuan, bagi Morrison, bukan sesuatu yang dangkal tapi justru "memperluas imajinasi".

"Label semacam itu lebih kaya dari penulis kulit putih laki-laki, karena saya tahu dan mengalami lebih banyak."

Editor: Windu Jusuf