tirto.id - Seberapa berlimpah harta seseorang untuk kita patut menganggapnya kaya? Aburizal Bakrie, yang mempunyai kekayaan bersih alias net worth hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat, jelas kaya. Tetapi pilot dengan penghasilan bulanan 45 juta rupiah, setara pendapatan tahunan rata-rata orang Indonesia menurut data tahun 2015, juga lumrah dianggap kaya. Bagaimana dengan seorang Youtube-wan/Youtube-wati penuh waktu yang meraup 15 juta rupiah per bulan dari usahanya jual bacot, apakah dia kaya?

Rentang yang luas itu memerlukan pagar. Perusahaan teknologi pembayaran global VISA, dalam sebuah survei pada 2013, membuat batasan minimum: orang kaya di Indonesia adalah individu berpenghasilan 12,5 juta rupiah sebulan atau 150 juta per tahun.

Sekarang, mari kita sambut Iwan Gultom. Iwan, 28 tahun, baru berhenti dari majalah berita daring tempatnya bekerja selama 4 tahun terakhir. Alasan Iwan biar ia simpan sendiri, tetapi, yang jelas, ia telah punya gagasan segar untuk menyambung hidup. Bukan ikut perusahaan pemasaran berjenjang alias multilevel marketing, tentu. Iwan sudah pernah mencoba jalur itu semasa sekolah menengah dan tidak mendapat apa-apa kecuali kebencian dari kawan-kawannya. Ide baru Iwan ialah menjadi penulis penuh waktu.

Iwan tahu pangsa pasar buku di Indonesia. Menurut perkiraan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada 2015, pangsa itu senilai 14,1 triliun rupiah. Iwan, dengan semangat siap menulis apa pun, yakin bakal mendapat bagian yang pantas dari tumpukan uang tersebut. Ia merasa sanggup menulis lebih cepat daripada bayangan kuda bendi yang berlari, maka sasarannya ialah menjadi kaya.

Tetapi, sebenarnya, mungkinkah Iwan Gultom kaya hanya dari beternak kata-kata? Bila mungkin, apa yang ia perlu lakukan?

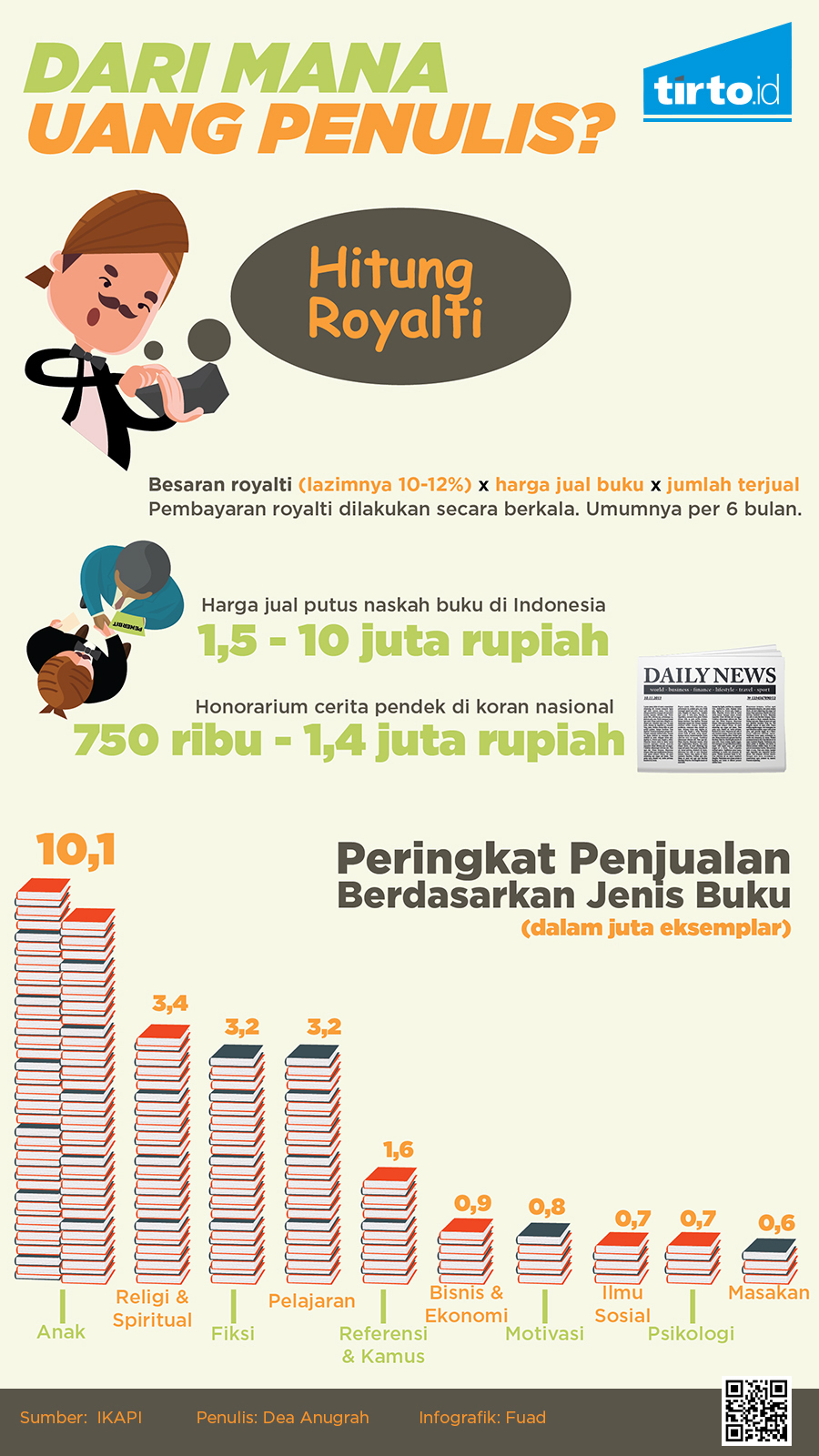

Buku menjelma jadi uang dengan dua cara, yaitu royalti dan sistem jual putus. Dalam sistem royalti, jatah seorang penulis berbanding lurus dengan jumlah buku yang laku. Sedangkan penjualan putus adalah jalur aman: tak peduli buku laris atau berjamur di gudang penerbit, si penulis telah memperoleh bagiannya, meski terang jauh lebih sedikit ketimbang royalti buku laris.

Untuk tahun pertama, Iwan berencana menulis 10 buku. Delapan buku panduan diri alias self-help akan ia jual putus dan dua buah novel dalam genre motivasi/beasiswa, yang agaknya dicintai segenap rakyat Indonesia, bakal ia izinkan berlaga di pasar.

Menurut keterangan penerbit Diva Press, rentang harga naskah dalam sistem jual putus di Indonesia adalah 1,5 hingga 10 juta rupiah, tergantung popularitas si penulis. Anggaplah satu naskah Iwan dihargai 2 juta rupiah, sebab ia bukan penulis terkenal. Maka, dari 8 buku yang ia jual putus, ia akan mendapatkan 16 juta rupiah.

Asumsi berikutnya: dua novel Iwan bernasib lumayan baik, yakni masing-masing terjual sebanyak 4 ribu eksemplar tanpa mampir ke lapak-lapak buku obralan. Di Indonesia, royalti novel biasanya 10 persen dari harga jual. Apabila satu eksemplar dijual seharga 60 ribu rupiah, perolehan Iwan adalah 48 juta rupiah (10 persen x 60 ribu rupiah x 8 ribu eksemplar).

Dengan demikian, pendapatan bayangan Iwan adalah 64 juta dalam setahun, atau 5,3 juta rupiah per bulan. Artinya, ia setengah kaya pun belum.

Untuk menjaring 150 juta dalam setahun lewat sistem jual putus, Iwan Gultom mesti menghasilkan 75 buku. Itu artinya, setiap bulan ia harus merampungkan 6 buah buku plus 25 persen buku berikutnya.

Bila tiap buku terdiri dari 100 halaman, setiap hari Iwan harus mencicil 20,8 halaman. Jika Iwan bekerja 10 jam sehari, tugasnya adalah menulis 2,8 halaman per jam. Satu halaman berukuran A4 dengan spasi 1,5 umumnya menampung sekitar 300 kata. Maka, agar tepat jadwal, Iwan mesti menghasilkan 840 kata per jam atau 14 kata per menit, tak peduli ia perlu minum kopi atau makan pisang goreng atau menggaruk-garuk punggungnya.

Kerja ala mitraliur itu barangkali dapat mengantarkan Iwan Gultom ke garis minimum kekayaan sebagaimana ia hasratkan. Namun, di sisi lain, orang-orang di sekitarnya tentu tak heran andai ia jadi senewen hanya dalam tempo tiga setengah bulan.

Kalau begitu, mengapa tak mengkhususkan diri menulis novel dan menjualnya dengan sistem royalti saja? pikir Iwan. Dengan royalti 24 juta rupiah per judul, ia hanya perlu menulis kurang dari 7 novel per tahun, 1 novel per dua bulan, atau 1,6 dari 100 halaman per hari. Masuk akal, pikir Iwan. Dan ada sisa waktu untuk pisang goreng.

Banyak orang mengatakan bahwa novel, fiksi maupun nonfiksi, menuntut usaha yang lebih keras ketimbang buku-buku umum yang isinya cukup disalin-tempel dari pelbagai sumber. Tapi, Iwan, yang telanjur dihanyutkan khayal, yakin bahwa seorang writerpreneur—istilah itu ia pungut dari Bambang Trim—tak bakal sukses bila memustahil-mustahilkan kerjanya sendiri sebelum memulai.

Yang Iwan belum tahu: terjual sebanyak 4 ribu eksemplar dalam setahun adalah tuah yang tak dipunyai sebagian besar novel di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, penerbit tempat saya pernah bekerja terguling karena tak berhasil menciptakan satu pun novel laris dalam setahun. Menurut laporan penjualan triwulan terakhir 2014: Forever Sunset laku 32 eksemplar, Comedy of Juno terjual 33 eksemplar, dan Galuh Hati terserap 21 eksemplar saja. Bahkan yang paling laris, Dua Masa di Mata Fe, hanya laku sebanyak 234 eksemplar.

Putu Wijaya, dalam wawancaranya dengan Tirto.id pada awal bulan ini, mengatakan: “Kalau [menjadi pengarang] serius tak akan ada uangnya ... Tapi kalau pengarang populer … pakai bahasa gaul saja juga laku.”

Putu, sayangnya, keliru dua kali. Pertama, keseriusan sebuah karya tak berurusan dengan kebakuan bahasa yang dipakai. The Brief Wondrous Life of Oscar Wao karya Junot Diaz, misalnya, mengandung banyak sekali “bahasa gaul,” tapi ia jelas karya yang serius dan bermutu. The Guardian bahkan menyatakan bahwa, sejauh ini, novel tersebut adalah yang terbaik di abad ke-21.

Kedua, empat karya yang jumlah penjualannya saya tukil di atas adalah novel populer. Meski disunting secara relatif ketat agar menjadi bacaan hiburan yang bermutu, sasaran pasar mereka sama belaka dengan novel-novel populer karya Mira W atau Dewi Lestari atau Andrea Hirata yang bernasib jauh lebih baik.

Keyakinan berbahaya bahwa karya populer pasti laku tidak hanya dipegang teguh oleh orang-orang yang menganggap diri penulis serius seperti Putu Wijaya, tetapi juga para (calon) penulis populer dan sebagian pembaca.

Para penulis yang telanjur mencebur dan terbenam dan tersingkir di kancah buku populer di Indonesia mungkin berjumlah sama banyak dengan jumlah pohon yang ditebang untuk dijadikan kertas buku-buku mereka. Dan dengan demikian, Iwan Gultom perlu dibangunkan.

Penulis: Dea Anugrah

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti