tirto.id - Ada keributan tidak biasa di balik jendela. Pagi itu, bukan suara burung yang terdengar mencicit di kejauhan, bukan pula suara tukang gas 3 kg yang penuh hentak dalam satu suku kata, “Gaaas!” Yang terdengar adalah suara klakson bersahutan yang mengiringi berisiknya bocah-bocah di hari pertama sekolah pasca libur lebaran 1438 H.

Senin pagi, 17 Juli 2017, Jalan Solontongan pecah. Di ruas jalan ini yang berada di daerah Buahbatu, Bandung, terdapat tiga sekolah: SMPN 28, SMKN 3, dan SMA 8. Tak heran jika setiap pagi jalan ini dipenuhi wajah-wajah manis manja yang tengah lincah-lincahnya menelan usia muda. Bukan hanya di ruas jalan itu, di seluruh Indonesia, anak-anak sekolah memulai hari pertama tahun ajaran baru, 2017/2018.

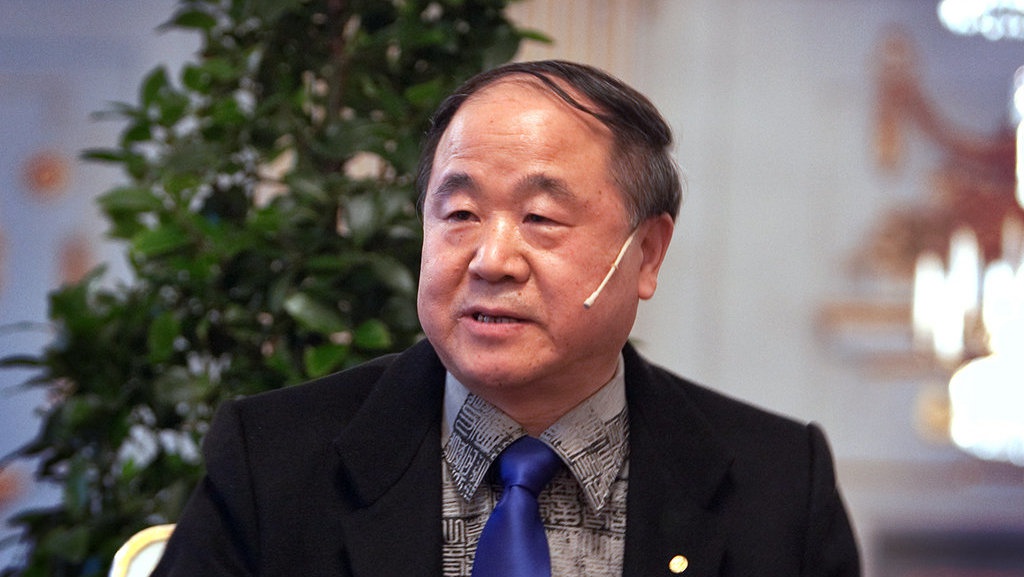

Kalau saja pagi itu Mo Yan duduk di jendela lantai dua bersama saya dan menikmati suara-suara tersebut, barangkali ia kembali mengingatkannya pada 48 tahun silam, saat dirinya dikeluarkan dari sekolah di kelas lima sekolah dasar.

Liu Tianguang namanya. Dia adalah seorang lelaki pendek dengan mulut super lebar. Konon ia mampu memasukkan seluruh kepalan tangan ke dalam mulutnya. Salah satu julukan guru Liu adalah “kuda nil”. Namun karena murid-muridnya tidak pernah melihat kuda nil, maka guru Liu punya julukan lain yang lebih manis.

Dalam bahasa Cina, kuda nil disebut "hema", terdengar seperti "hama" (kodok), yang juga mempunyai mulut lebar. Maka guru Liu kemudian dijuluki Liu Kodok atau Liu Mulut Besar. Dalam satu pertandingan pingpong yang mempertemukan Liu Kodok melawan Lu Wenli, sisiwi berparas manis teman sekelas Mo Yan, bola pingpong sempat mendarat mulus di mulut Liu Kodok yang terbuka mengagumkan. Demikian Mo Yan mengenang gurunya yang mengeluarkan ia dari sekolah.

“Kenanganku berupa ‘diriku’ pada hari-hari itu, anak lelaki kesepian yang telah dikeluarkan dari sekolah, tetapi tertarik dengan suara bergemuruh dari dalam bangunan itu,” tulisnya.

Mo Yan amat mencintai sekolah. Meski telah dikeluarkan, ia selalu kembali lagi dengan berbagai cara. Kadang ia menyelinap melalui gerbang yang tidak dijaga untuk sekadar nonton pertandingan pingpong. Di lain waktu, saat ia untuk pertama kalinya dilempar keluar dari sekolah, ia diam-diam kembali ke halaman sekolahnya dan meringkuk di pojokan sambil berusaha mengecilkan tubuh.

Ia menambahkan, “Berusaha agar tidak terlihat dan agar mendapatkan sedikit simpati sambil mendengarkan suara-suara ceria dan menyaksikan anak-anak melompat-lompat dan bermain.”

Mo Yan sebetulnya bukan orang yang memberikan julukan Liu Kodok. Ia terlampau jatmika untuk melakukan perbuatan tercela itu. Bocah ini pintar namun kerap tertimpa sial sehingga tak jarang mencelakakan dirinya sendiri. Mo Yan memberi contoh, bahwa jika ia mencoba mengambil hati seorang guru, justru dianggap mencoba menjerumuskan guru itu ke dalam kesulitan.

“Orang-orang mengatakan aku ini pemberontak, isi kepalaku sangat buruk, aku membenci sekolah dan guru-guru. Mereka salah besar!” Tulisnya.

- Baca juga: Dua Nada Kemenangan Bob Dylan Meraih Nobel

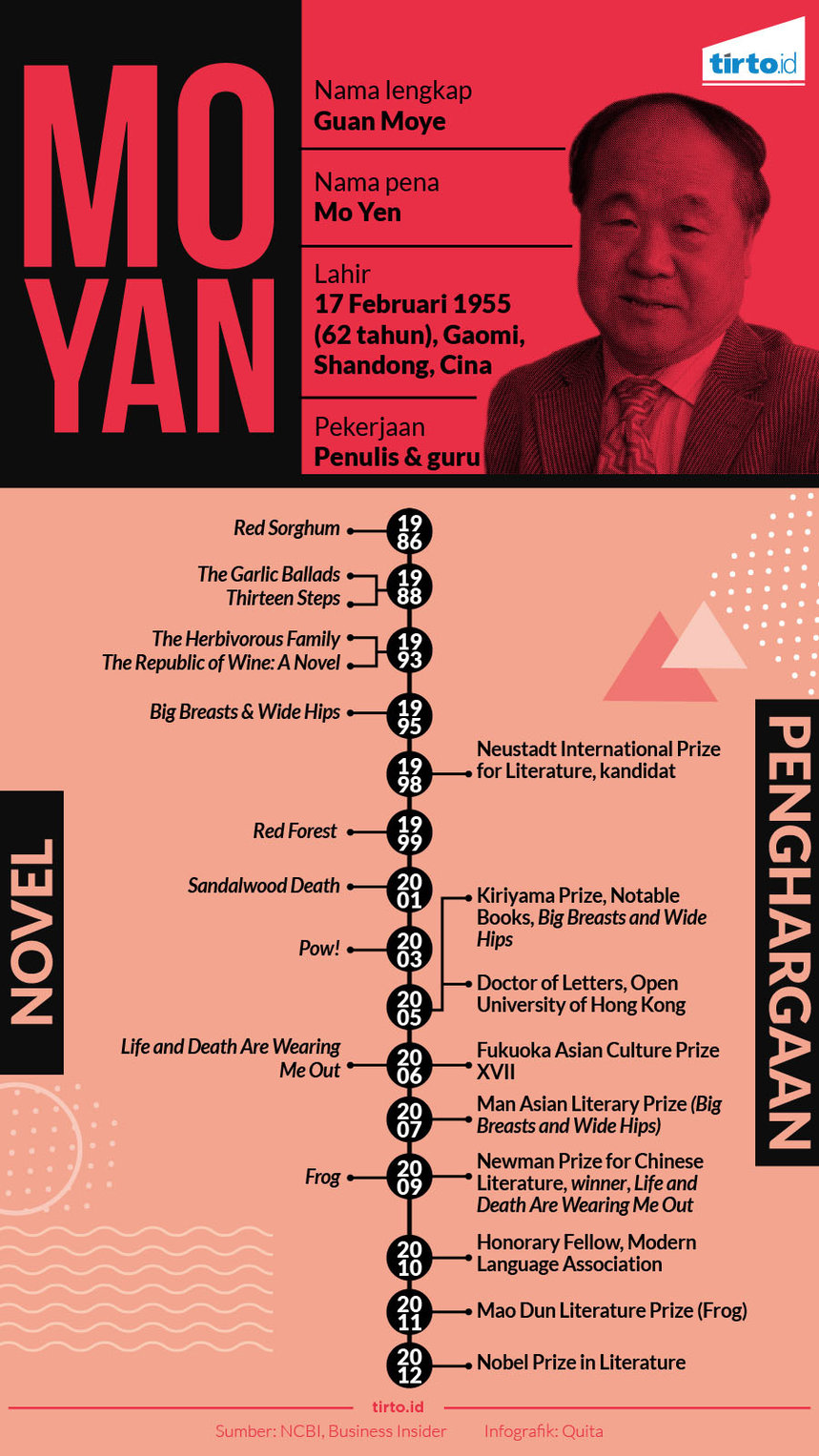

Guan Moye, itulah nama aslinya. Ia lahir di tengah keluarga petani di Cina utara, tepatnya di Gaomi, Provinsi Shandong pada tahun 1955. Mo Yan sendiri adalah nama pena yang bermakna ‘Jangan Bicara’. Nama itu berasal dari larangan orang tuanya agar tidak membicarakan isi pikirannya saat berada di luar rumah. Tahun 1950-an Cina mengalami gejolak revolusi politik, Mao Zedong sedang menggiatkan Revolusi Kebudayaan, salah bicara di muka umum bisa berbahaya bagi keselamatan.

Di kelasnya, sebelum ia dikeluarkan, ada satu orang kawannya yang terlebih dahulu didepak oleh guru yang berbeda. He Zhiwu, kawannya yang bertubuh tinggi tegap, berjerawat, dan berkumis. Ia, menurut Mo Yan, lebih terlihat seperti pemuda berusia dua puluh lima tahun ketimbang anak sekolah seusianya.

Sekali waktu, Zhang, guru bahasa menugaskan murid-muridnya untuk membuat esai. Guru itu punya kebiasaan membacakan esai terbaik dan terburuk di depan kelas. Sebagai esai terburuk, guru Zhang membacakan karya He Zhiwu tanpa menyebutkan penulisnya.

“Aku tidak punya impian lain—aku hanya punya sebuah impian—impianku adalah menjadi ayah Lu Wenli,” demikian esai yang dibacakan oleh guru Zhang.

Setelah menebak-nebak dan akhirnya seisi kelas tahu bahwa penulis esai tersebut adalah He Zhiwu, Lu Wenli mulai menangis. Ia merasa malu.

- Baca juga: Mereka yang Abadi Setelah Mati

Sejatinya, He Zhiwu bukan ingin menjadi ayah biologis Lu Wenli, karena itu mustahil, namun yang ia maksud adalah ingin menjadi seorang sopir mobil truk bernama Gaz 51. Ya, ayah Lu Wenli adalah sopir mobil truk buatan Uni Soviet tahun 1950-an bekas perang melawan Amerika Serikat dan membantu Korea. Dan di kampungnya, sopir truk adalah seseorang yang cukup dihormati.

“Lubang peluru dari pesawat Amerika Serikat di bak menjadi bukti bahwa truk itu bermandikan kejayaan. Ketika api perang berkobar, truk itu telah menerjang ke depan dengan heroik di tengah hujan peluru dan, sekarang, pada masa damai, kendaraan itu mengepulkan awan debu saat merobek jalan,” tulis Mo Yan menggambarkan kehebatan truk Gaz 51. Wajar saja jika kemudian mengendarai truk ini menjadi obsesi anak-anak kampung, termasuk ia dan He Zhiwu.

Karena esainya jelek dan dianggap mengacau kelas dengan menangisnya Lu Wenli, akhirnya He Zhiwu diusir keluar. Siswa berbadan dan berwajah boros ini keluar kelas dengan cara berguling sampai pintu. Setelah posisinya di luar kelas ia lalu berdiri dengan pakaian berlumuran tanah. Ia berjalan menjauh meninggalkan kelas dan tak pernah kembali lagi.

Mo Yan mengagumi sikap kawannya tersebut yang ia anggap heroik. He Zhiwu memegang kendali nasib, ia diusir dari sekolah dan menerimanya dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Sementara dirinya bersikap sebaliknya. Ketika Liu Kodok mengusirnya, ia justru berusaha berkali-kali untuk kembali karena didorong rasa cinta yang kuat untuk bersekolah.

“Jadi, siapa yang pahlawan dan siapa yang pengecut?” Tanya Mo Yan retoris.

Beranjak dewasa, setelah bosan bekerja di pabrik pengolahan kapas, Mo Yan pergi merantau. Ia hendak menjadi tentara, bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat. Februari 1976, setelah menerima surat penerimaan, ia pergi berjalan ke kota sejauh 24 kilometer dalam gigitan dingin salju. Setibanya di kota, ia lalu mengenakan seragam tentara dan duduk di bagian belakang truk militer menuju kota kecamatan Huang. Dari sana ia dipindahkan lagi ke barak dan mulai melakukan pelatihan dasar militer.

Di barak, ia dan sesama tentara yang lain kerjanya mengolah lahan dan berjaga. Dan yang membuatnya senang bukanlah kedua pekerjaan rutin itu, melainkan truk tentara yang ada di unitnya yang mirip dengan truk yang dulu dikendarai ayah Lu Wenli, obsesi masa kecilnya.

Truk itu dikendarai oleh teknisi Zhang. Bertahun-tahun ia duduk di balik kemudi. Ketika tugasnya akan berakhir, Zhang digantikan oleh tentara yang lain bernama Tian Hu. Maka pupuslah impian Mo Yan untuk menjadi sopir truk tersebut. Meski teknisi Zhang menghiburnya dengan kata-kata yang membesarkan jiwa, namun Mo Yan masih terobsesi dengan truk tersebut. Apalagi kalau teringat kata-kata teknisi Zhang ketika mereka belum lama kenal:

“Gaz 51 adalah truk yang memiliki jiwa, seperti pohon melahirkan roh. Setiap truk yang penuh lubang tembakan dan telah menumpahkan darah martir serta mampu bertahan dari semua itu, seharusnya mampu melakukan hal yang sama.”

Dalam keadaan sedih karena impiannya terkubur, Mo Yan pulang kampung. Di rumah, bukannya disambut dengan penghiburan, ia malah didamprat ayahnya.

“Kau dapat melihat sendiri bagaimana keadaan di sini. Sekarang, kembali ke sana dan lakukan yang terbaik. Jangan takut menonjolkan diri. Orang meninggal karena penyakit, bukan karena bekerja keras.... Setelahnya, kau boleh pulang dengan sedikit harga diri,” ujar ayahnya.

- Baca juga: Bersenang-senang dengan Uang Hadiah Nobel

Karena tak ada pilihan lain, ia akhirnya kembali ke barak. Lalu rupa-rupa pengalaman hidup datang silih berganti mendera dan membentuk dirinya sampai menjadi seorang penulis yang terkenal.

Tahun 2012, Mo Yan menjadi pemenang Hadiah Nobel Sastra. Karya-karyanya antara lain: Red Sorghum (1986), Big Breast and Wide Hips (1995)—keduanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Serambi, The Garlic Ballads (1988), The Republic of Wine (1992), Life and Death Wearing Me Out (2006), Frog (2011), dan Pow! (2013)

Kisah tentang putus sekolah dan truk Gaz 51 diceritakan Mo Yan dalam memoarnya berjudul Di Bawah Bendera Merah yang diterjemahkan dari Change (terjemahan Howard Goldblatt dari bahasa Mandarin). Apakah kisah tersebut benar-benar dialaminya?

“Buku ini pada dasarnya adalah sebuah memoar dan jika yang kutuliskan di sini tidak semua akurat secara historis, itu disebabkan oleh kesenjangan dalam ingatanku setelah sekian tahun berlalu,” tulisnya.

Penulis: Irfan Teguh Pribadi

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id