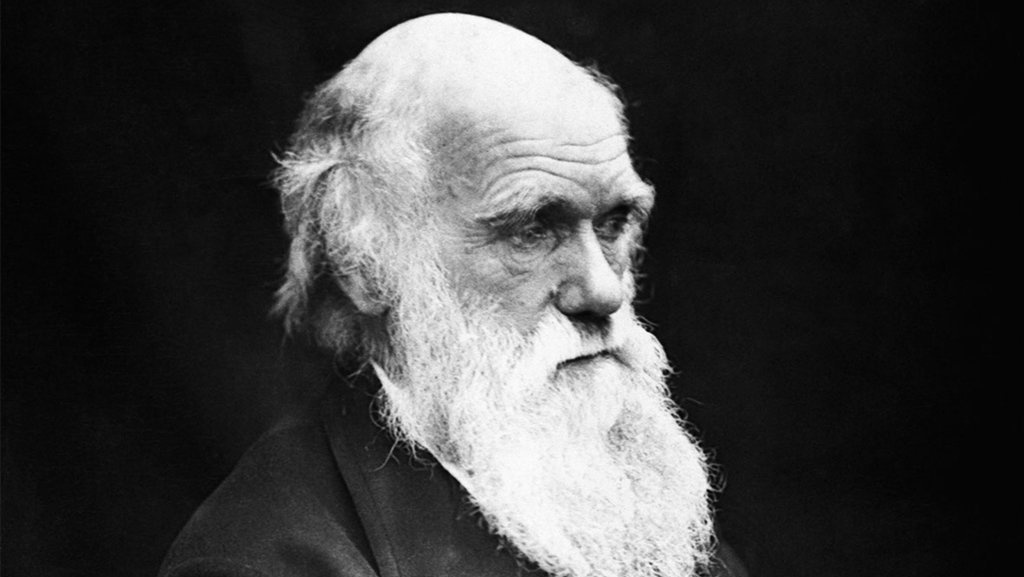

tirto.id - "Dalam menentukan apakah dua atau lebih makhluk hidup [yang terlihat sama] diklasifikasikan sebagai spesies atau varietas berbeda, para naturalis merujuk pada banyak pertimbangan. Misalnya, dengan melihat perbedaan di antara makhluk yang terlihat sama itu, untuk kemudian menentukan apakah perbedaan tersebut berpengaruh atau tidak," tulis Charles Darwin dalam The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871).

Darwin, naturalis yang namanya masyhur lewat On the Origin of Species (1859), berpendapat bahwa salah satu sebab yang paling menentukan dalam munculnya spesies atau varietas berbeda dari makhluk hidup adalah "distribusi geografi". Lingkungan berbeda yang mencakup iklim, sumber pangan, dan organisme endemik pendukung, membuat makhluk hidup yang sama perlahan-lahan berevolusi menjadi varietas atau spesies berbeda atas adaptasinya terhadap lingkungan. Contohnya seperti Little penguin (Eudyptula minor) dan Humboldt penguin (Spheniscus humboldti) yang diklasifikasikan sebagai varietas berbeda karena memilih tinggal berjauhan, yakni antara Australia dan Peru.

Umumnya distribusi geografi memang menjadi penentu klasifikasi spesies atau varietas pada flora dan fauna. "Namun, apakah faktor ini juga bekerja pada manusia? Apakah ras merupakan nama lain dari spesies atau varietas bagi umat manusia?" tutur Darwin dalam bukunya itu.

Apakah ras merupakan fenomena biologis homo sapiens?

Darwin menyebut bahwa ras memang merupakan fenomena biologis, varietas umat manusia. Klaimnya, "karena kita selalu melihat perbedaan dari sesuatu yang nampak (warna kulit dan rambut), orang India dan Eropa misalnya, tak bisa dipungkiri memiliki perbedaan yang mencolok [...] Sangat jauh berbeda apabila kami (para naturalis) mengukur perbedaan tersebut secara teliti [...] Terlebih, terdapat penyakit yang berhubungan erat dengan suatu ras."

Seperti Little penguin dan Humboldt penguin, ras sebagai fenomena biologis pada manusia timbul karena "adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda, yang perlahan-lahan mendikte perubahan fisik." Suatu perubahan yang akhirnya diabadikan melalui proses pewarisan gen/sifat (heredity).

Francis Galton, bangsawan Inggris sekaligus ilmuwan segala bidang, dalam bukunya berjudul Heredity Genius (1869), meneruskan apa yang dipaparkan Darwin dengan menyatakan bahwa ras sebagai fenomena biologis bukan terjadi atas adaptasi terhadap lingkungan, melainkan pembabakan evolusi biologis manusia.

Melalui hitung-hitungan kondisi fisik antara kulit putih Eropa (Anglo-Saxon) dan kulit hitam Afrika, Galton meyakini bahwa "orang-orang Negro berada dua tingkat di bawah Anglo-Saxon." Maka itu, Galton menyarankan program sosial dari pemerintah Eropa untuk membendung adanya kawin campur antara kulit putih dengan kulit hitam agar proses pewarisan gen dari orang-orang kulit putih terjaga.

Pemikiran itu ditegaskan oleh August Weismann, ahli biologi asal Jerman, yang menyebut bahwa tubuh manusia mengandung dua jenis sel, sel somatic dan sel germ, di mana sel somatic sangat terpengaruh terhadap perubahan lingkungan sementara sel germ tidak. Dan sel germ ini--yang bertugas memproduksi sperma--dianggap Weismann sangat berpengaruh terhadap jati diri manusia, oleh sebab itu patut dilindungi agar pewarisan bibit unggul terjaga.

Melalui pengukuran bentuk kepala dari pelbagai ras, dalam buku berjudul The Aryan and His Social Role (1899), Vacher de Lapouge menyebut adanya kongruen antara bentuk fisik dengan karakteristik manusia, di mana manusia-manusia berkepala lonjong, berambut pirang, dan bermata biru alias ras Aryan adalah mereka yang kreatif, kuat, dan berjiwa pemimpin. Sifat yang berkebalikan dengan orang-orang berkulit hitam, yang disebutnya pemalu, tak memiliki imajinasi, serta terlahir sebagai budak.

Lebih lanjut, dalam bukunya yang lain, Social Selection (1896), yang dibangun atas hitung-hitungan populasi penduduk antara negara-negara Eropa dan Afrika, Lapouge percaya bahwa salah satu pembeda utama antara orang kulit putih Eropa dengan negro Afrika adalah kuantitas perkembangbiakan, di mana orang-orang kulit putih menghasilkan keturunan yang lebih sedikit dibandingkan ras di bawahnya, negro Afrika.

Pemikiran tersebut dipertegas melalui penelitian asal-asalan yang dilakukan pada awal abad ke-20, sebagaimana dipaparkan Juan Comas dalam studinya berjudul "'Scientific' Racism Again?" (Current Anthropology Vol. 2 1961), pengikut Darwin ini meyakini bahwa kapasitas otak orang-orang kulit putih lebih besar dibandingkan ras lainnya (terutama negro Afrika), yakni 1.517,49 cc (cubical centimeter atau sentimeter kubik) berbanding 1.467,13 cc.

Pemikiran yang menyatakan bahwa ras merupakan fenomena biologis, bentuk varietas homo sapien, yang berpengaruh terhadap karakteristik individu tentu ditentang banyak pihak. Harold H. Fairchild dalam studinya berjudul "Scientific Racism: The Cloak of Objectivity" (The Society for the Psychological Study of Social Issues 1991), menyebut bahwa segala data/penelitian yang menjadi basis keyakinan kulit putih Eropa lebih unggul dibandingkan ras lainnya merupakan pseudo science, akal-akalan saintifik, cocokologi belaka alias bias konfirmasi.

Musababnya, mengklaim bahwa kapasitas otak kulit putih lebih besar dibandingkan kulit hitam, 1.517,49 cc berbanding 1.467,13 cc, misalnya, para ilmuwan rasialis itu lalai mengikutsertakan hasil yang menyebut bahwa kapasitas otak kulit putih perempuan berada di titik 1.338,82 cc, kalah dibandingkan kulit hitam laki-laki. Artinya, jika berniat mengurutkan ke-adiluhung-an ras, mereka harus membedakan laki-laki dengan perempuan.

Namun, tutur Fairchild, ini tentu saja tak perlu dilakukan karena perbedaan kapasitas otak antara kulit putih dan kulit hitam, laki-laki dan perempuan, jelas tidak berpengaruh terhadap sifat manusia. Lalu, soal ras kulit putih bereproduksi lebih sedikit dibandingkan kulit hitam, Fairchild dan para penentang ras merupakan fenomena biologis meyakini bahwa ini hanyalah masalah sosial.

Terlebih, kata "ras" memang tidak terlahir dari rahim fenomena biologis, tetapi murni masalah sosial yang dimunculkan para antropolog untuk melegitimasi imperialisme yang dilakukan bangsa Eropa terhadap bangsa Asia, Afrika, dan Amerika. Senada dengan studi berjudul "How Race Become Biology: Embodied of Social Inequality" (American Journal of Physical Antropology 2009) yang ditulis Clerence C. Gravlee, semenjak James Watson dan Francis Crick menemukan doble-helix atau deoxyribonucleic acid (DNA) pada awal 1950-an, studi-studi DNA yang dilakukan tidak pernah satu pun memunculkan kesimpulan yang menyatakan adanya perbedaan mencolok DNA milik kulit putih dan ras lainnya.

Baik kulit putih, kulit hitam, dan pelbagai ras di Asia hingga Amerika Latin memiliki bentuk yang serupa. Artinya, memang tidak ada fenomena biologis soal ras. Isu ras, sekali lagi, hanya fenomena sosial yang dipaksakan sebagai fenomena biologis untuk mendukung kesewenang-wenangan Eropa.

Dalam "Statement on the Nature of Race and Race Differences" yang ditulis para antropolog dan ahli genetik pada pertengahan 1950-an, ilmuwan yang memiliki pikiran waras sepakat bahwa adanya perbedaan fisik antara kulit putih Eropa dan kulit hitam Afrika, misalnya, terjadi semata-mata karena adaptasi terhadap lingkungan, tanpa peran apapun dari gen/pewarisan sifat. Lebih tegas lagi, kulit putih dan kulit hitam tidak memiliki pengaruh apapun dengan tingkat kecerdasan.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id