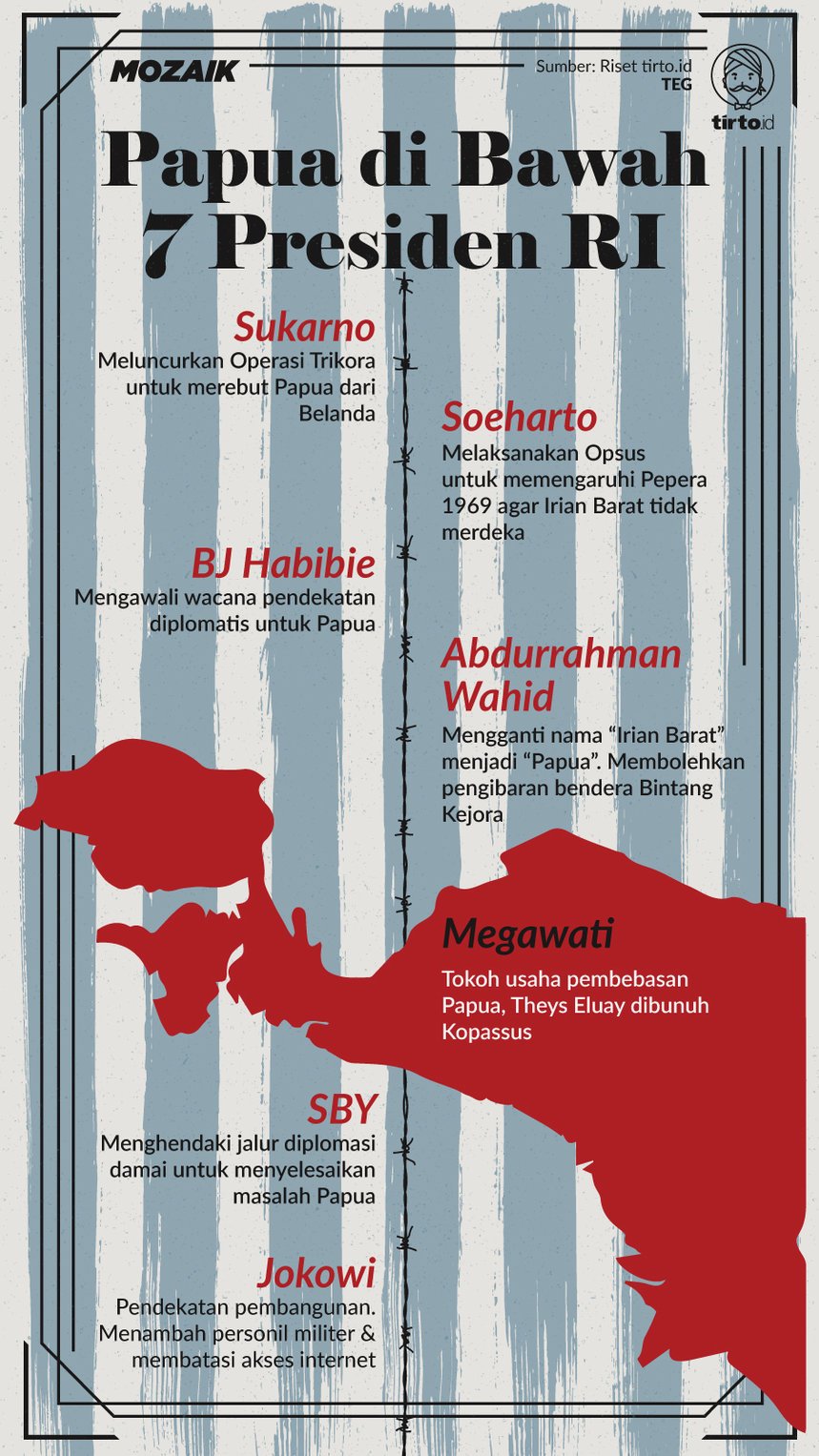

tirto.id - Menjelang Operasi Trikora (1961-1962), Presiden Sukarno berpidato menentang apa yang disebutnya "negara boneka bentukan Belanda" dan menyerukan agar masyarakat Indonesia bersiap untuk mobilisasi umum. Ia juga menyatakan takkan mundur sebelum Papua—waktu itu masih di bawah kekuasaan Belanda—masuk ke dalam teritori Indonesia.

Dalam Tindakan Pilihan Bebas!: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri (2010), Remotivi mencatat “Presiden Sukarno mengumumkan akan mempersiapkan komando operasi yang bertugas menduduki Papua Barat dengan kekuatan bersenjata.”

Operasi yang didukung Komando Mandala di bawah pimpinan Soeharto itu sukses. Tiga belas tahun pasca-Konferensi Meja Bundar yang salah satu agendanya merundingkan nasib Papua, Belanda akhirnya melunak dan Papua (saat itu disebut "Irian Barat") berada dalam kendali PBB.

Tanggal 1 Desember 1961, tepat hari ini 59 tahun lalu, Remotivi. Drooglever mencatat, "semangat perlawanan yang paling kuat ada di Manokwari dan pedalaman bagian Arfak". Pada 26 Juli 1965, Permenas Awom, seorang sersan PVK (Papoea Vrijwilligers Corps/ Korps Relawan Papua), menembaki tiga serdadu Indonesia.

Balasan untuk serangan tersebut, lapor Kedubes AS di Jakarta dalam sebuah kabel diplomatik, militer Indonesia mengamuk “... menembaki semua orang Papua yang terlihat, dan banyak orang tak berdosa yang sedang dalam perjalanan tertembak.”

Setelah sukses melengserkan Sukarno pada 1966, Soeharto melanjutkan operasi militer di Papua.

Pada 1967, sedikitnya 40 orang tewas diberondong peluru oleh Angkatan Udara. Pada tahun yang sama, tentara mengeksekusi sejumlah orang Papua dan membakar kampung di distrik Ayamaru. Kampung-kampung di daerah Kepala Burung juga dilempari granat dan bom.

Dua tahun kemudian, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) digelar. Ali Moertopo, tangan kanan Soeharto, mengiming-imingi para kepala suku dengan hadiah. Ada beberapa versi terkait jumlah pemilih. Ada yang menyebut 1.022 orang, ada yang menyebut 1.026.

“Indonesia menganggap one man one vote tidak cocok untuk Papua. Orang Papua dianggap masih terbelakang, belum siap buat referendum, Indonesia ingin pakai sistem musyawarah,” sebut Filep Karma dalam Seakan Kitorang Setengah Binatang (2014).

Jumlah 1.026 pemilih itu akhirnya dianggap mewakili penduduk Papua yang kala itu mencapai 800.000 jiwa. Mereka yang dipilih untuk mewakili pemungutan suara adalah yang pro-integrasi. Dengan penjagaan ketat militer Indonesia, pemungutan suara dilakukan. Hasilnya? Memilih bergabung dengan Indonesia.

Tapi, operasi militer tetap berlanjut setelah Pepera.

Menurut catatan Imparsial, Evaluasi Peran Polri di Papua (2014), Orde Baru menggunakan “pendekatan keamanan di mana ABRI (militer) menjadi garda terdepan yang digunakan oleh pemerintah.” Polri juga dilibatkan untuk menghalau OPM dan gerakan separatis lain.

“Pola keterlibatan Polri sifatnya membantu dengan langsung menyatu dalam pelaksanaan operasi teritorial,” tulis laporan tersebut.

Pada masa transisi 1998, pecahlah peristiwa Biak Berdarah. Kala itu, masyarakat Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora harus menerima amukan dari personel gabungan TNI dan Polri. Filep Karma, salah seorang aktivis pembebasan Papua yang sampai hari ini masih hidup, ditembak kedua kakinya saat itu.

Terobosan Gus Dur

Laporan Imparsial menyebut kebijakan Indonesia mengenai Papua mulai berubah di bawah pemerintahan Habibie (1998-1999). Setelah 1998, urusan keamanan di Papua lebih banyak dipegang oleh Polri, yang tak lagi berada di bawah ketiak TNI.

Pada Agustus 1998, Panglima TNI Jenderal Wiranto meminta maaf secara terbuka dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Habibie, yang bersikeras menolak PBB turun tangan, menyatakan masalah Papua harus segera diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pada masa kepemimpinan Habibie, Timor Timur (kini Timor Leste) merdeka dari Indonesia melalui referendum.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang terpilih pada 1999, mencoba mewujudkan wacana diplomasi Habibie. Dua terobosan Gus Dur saat itu adalah mengganti nama Irian Jaya (yang dicetuskan Sukarno) menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Gus Dur tidak mempermasalahkan seandainya bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Merah Putih. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Gus Dur menganggap bendera Bintang Kejora sebagai umbul-umbulatau spanduk yang dikibarkan dalam berbagai perayaan.

“Gus Dur melihat pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai umbul-umbul saja, itu simbol budaya Papua,” sebut Ketua Pengembangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Febi Yonesta, kepada Tirto di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Namun, sebagaimana dicatat Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2003), hubungan Gus Dur dengan TNI saat itu tidak hangat.

Aparat di lapangan pun tak jarang gagal menerjemahkan kebijakan Gus Dur. Terkait pengibaran bendera Bintang Kejora, catat Barton, masyarakat Papua protes setelah terjadi insiden pemotongan tiang bendera Bintang Kejora oleh polisi.

Posisi Gus Dur dikecam oleh para politikus Indonesia, mulai dari Ketua DPR Akbar Tanjung hingga Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. "Pemerintah harus tegas terhadap kelompok-kelompok yang mencoba mendorong separatisme," kata Akbar yang kemudian diamini Megawati.

Dikutip dari Liputan6, ketika Gus Dur melawat ke luar negeri pada Maret 2001, Megawati mengatakan tak pernah mendukung tokoh Nahdlatul Ulama itu sebagai presiden. Dia menegaskan PDI-P sejak awal mendukung putri Sukarno itu sebagai presiden, bukan wakil presiden dari Gus Dur.

Pertentangan keduanya soal Papua kemudian berlanjut saat Gus Dur lengser. Gus Dur tidak menyukai kebijakan larangan pengibaran bendera Bintang Kejora di bawah pemerintahan Megawati. Gus Dur menyebut pemerintah hanya "mencari penyakit".

“Bintang kejora itu bendera kultural, bukan bendera politik. Jangan tertipu oleh Organisasi Papua Merdeka," kata Gus Dur pada 2003 sebagaimana dikutipTempo.

Pernyataan-pernyataan Akbar dan Mega, tulis Barton, "menimbulkan keraguan mengenai legalitas pengibaran bendera Bintang Kejora sehingga para aktivis Papua Barat menderita perlakuan kasar dari personel-personel keamanan setempat".

Menurut Barton, TNI bukan hanya mempersulit Gus Dur di Papua, tetapi juga di Aceh.Sebelumnya, pada zaman Habibie, TNI dan milisi-milisi pro-integrasi membumihanguskan Timor Timur setelah referendum.

“Para pemimpin militer marah dengan Gus Dur karena ia tetap mencoba mencari solusi damai lewat perundingan,” tulis Barton.

Dalam studi bertajuk "Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?" yang terbit di Jurnal Penelitian Politik (2006), Amiruddin Al Rahab menyebut obsesi penghancuran OPM oleh militer sebenarnya bukan atas rasa nasionalisme belaka, tapi juga dilatarbelakangi kepentingan ekonomi dan politik.

"Perusahaan berada di bawah naungan militer untuk keamanannya," tulis Al Rahab.

Remiliterisasi Papua

Pada 23 Juli 2001, MPR memakzulkan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai presiden. Tidak sampai empat bulan Megawati berkuasa, tokoh pro-kemerdekaan Papua Theys Eluay tewas di tangan tentara. Sang algojo kemudian malah dianggap pahlawan. Setelah pembunuhan, Letkol Hartomo, tokoh yang dianggap mengundang Theys kala itu, divonis penjara 3,5 tahun.

Di bawah pemerintahan Megawati, TNI melakukan pemindahan paksa warga di 25 kampung di Papuapada April 2003. Sebanyak 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, sembilan orang tewas terbunuh, dan 38 orang luka berat. Peristiwa ini dikenal sebagai Wamena Berdarah.

Pendekatan damai kembali diwacanakan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Melalui staf khususnya, Remotivi menyatakan tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika ada beberapa anggota TNI yang tewas setelah terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap tidak mendorong pengerahan pasukan besar-besaran ke Papua.

Namun, bukan berarti tidak ada tindakan militer di Papua selama pemerintahan SBY.

Pada Oktober 2011, aparat TNI dan Polri menyerang Kongres Rakyat Papua IIIdi Abepura. Pada saat bersamaan terjadi penembakan di Timika yang menewaskan tiga orang. Penembakan itu dilatarbelakangi oleh protes masyarakat terhadap PT Freeport. Diadang polisi agar tidak masuk ke lingkungan PT Freeport, massa melempar batu. Polisi yang gagal menghalau akhirnya menembaki demonstran dengan peluru tajam.

Sejak menjabat presiden, setidaknya sudah 11 kali Jokowi tercatat mengunjungi Papua dan Papua Barat. “Provinsi lain itu paling tiga kali. Paling empat kali. Cuma di Papua dan Papua Barat sudah 11 kali. Karena saya ingin tahu betul permasalahan yang ada di lapangan," kata Jokowi pada April 2019.

Dilansir dari Liputan6 (29/8/2019), pemerintahan Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga. Dilansir dari Detik, Jokowi menilai BBM satu harga adalah bentuk “keadilan” bagi warga Papua. Infrastruktur lain yang juga tengah dibangun Jokowi adalah serat optik Palapa Ring. Pada 2020, Jokowi menargetkan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua Barat.

Di sisi lain, pengarusutamaan pembangunan sebagai solusi kerap menimbulkan konflik baru. Ketika pembangunan jembatan Trans Papua, penduduk setempat melawannya, menyebabkan 31 orang tewas.

Untuk meneruskan pembangunan itu, Jokowi menerapkan operasi militer. Selain mengganti pekerja dengan personel TNI, Jokowi membiarkan tentara mengejar pelaku penembakan. Dampaknya, sampai Agustus 2019, 37 ribu warga tinggal di pengungsian akibat operasi gabungan TNI/Polri di Nduga.

Padahal, pada 2015, Jokowi berjanji akan memberi kelonggaran bagi jurnalis asing untuk datang ke Papua. Sikap Jokowi saat itu diapresiasi sebagai bentuk transparansi terkait Papua. Namun, belakangan Menkominfo Rudiantara membatasi akses internet di Papua, merespons kerusuhan di Manokwari, Jayapura, dan beberapa daerah lain yang merebak setelah ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Sebanyak 6.000 personel TNI/Polri dikirim ke Papua pasca-kerusuhan.

Masalahnya, bagaimana konflik bisa diurai jika akses informasi di lapangan terhambat?

Masalah terbesar penyebab kesimpangsiuran informasi di Papua, ujar jurnalis Andreas Harsono dalam wawancaranya dengan Remotivipada 2014, "adalah ketiadaan jurnalisme yang independen di Papua, baik media lokal, nasional, maupun internasional". Wartawan lokal mengalami kesulitan memverifikasi informasi yang beredar, sementara wartawan internasional dibatasi masuk sejak 1960-an.

"Mereka harus dapat persetujuan 18 instansi dalam clearing house di Kementerian Luar Negeribila hendak meliput Papua, termasuk dari Badan Intelijen Negara maupun Badan Intelijen Strategis."

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 5 September 2019. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Windu Jusuf & Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id