tirto.id - Dalam tiga tahun terakhir, banyak bermunculan pemimpin dunia yang "kuat" dengan watak keras dan cenderung otoriter.

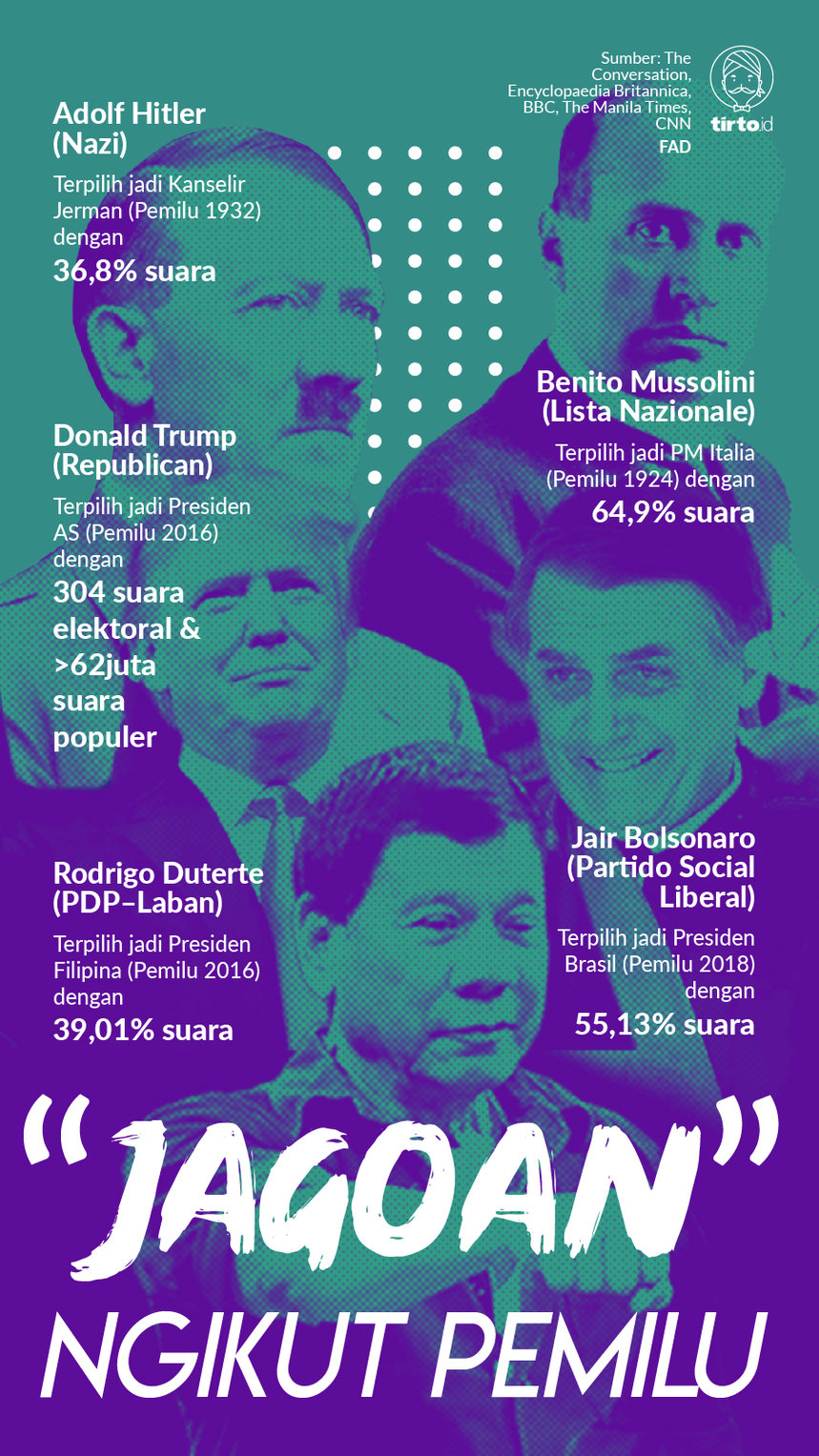

Di Brasil, sebagai negara demokrasi terbesar di tanah Amerika Latin, nama Jair Bolsonaro keluar sebagai pemenang Pilpres 2018. Pensiunan Angkatan Darat ini meraih 57,79 juta suara atau 55,13 persen dari total suara, mengungguli rivalnya dari Partai Buruh, Fernando Haddad.

Selama kampanye, Bolsonaro banyak berjualan anti: anti komunis, anti pendatang, anti kesetaraan, anti aborsi. Dia juga tidak setuju dengan kebijakan pro-minoritas atau korban diskriminasi yang berbasis affirmative action, menentang reforma agraria, benci kaum gay, mendukung kebijakan ekonomi pro-pasar, dan ingin mengembalikan nilai-nilai masyarakat sesuai ajaran Kristen evangelis.

Bolsonaro mengajak rakyat Brasil merayakan 55 tahun kudeta militer, yang membuat Brasil dipimpin oleh junta militer selama 21 tahun. Ia setuju otoritarianisme bisa menegakkan hukum untuk menekan angka kriminalitas. Tentu saja karena pendapatnya itu, dia banyak dikecam.

Namun, meski banyak dikritik karena pandangan konservatifnya itu, Bolsonaro sukses merebut hati rakyat Brasil setelah pemerintahan kiri di Brasil terjerat kasus korupsi dan gagal mengatasi krisis ekonomi. Pendukung Bolsonaro juga militan, mereka kerap memproduksi video dan menyebarkannya ke grup WhatsApp. Selain merisak para anti-Bolsonaro, para pendukung ini juga merundung para jurnalis.

Atas segala watak dan manuvernya selama berkampanye, Bolsonaro kerap disebut sebagai Trump-nya Brasil.

Mereka yang Memilih Pemimpin Otoriter

Bolsonaro tidak sendirian sebagai pemimpin yang dianggap "tegas", "dominan", atau "pemberani". Selain Donald Trump di Amerika Serikat, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte adalah contoh lain. Dia kerap menunjukkan diri sebagai Presiden yang "kuat". Dia diduga kuat membuat kebijakan tembak mati di tempat bagi orang yang dicurigai sebagai bandar narkoba. Dia juga mengaku pernah membunuh tiga orang dengan tangannya sendiri. Dan ketika maju sebagai calon Presiden, salah satu janji kampanyenya adalah membunuh 10 ribu orang kriminal dan akan menghapus kriminalitas dalam waktu enam bulan.

Dengan segala janji kampanye dan citra diri yang "tegas", "dominan", "gagah", pun "pemberani", Duterte memenangkan Pilpres Filipina dengan meraih lebih dari 14 juta suara, atau sekitar 39 persen dari total suara, mengalahkan tiga orang lawannya.

Pertanyaannya, mengapa banyak orang memilih pemimpin seperti Bolsonaro ataupun Duterte yang terang-terangan akan menghadirkan teror dalam kepemimpinannya?

Menurut Hemant Kakkar dan Niro Sivanathan dalam kemiskinan "When the Appeal of a Dominant Leader is Greater than a Prestige Leader" (2017), ketidakpastian ekonomi di masa depan menyebabkan banyak orang menjatuhkan pilihan pada sosok pemimpin yang mereka anggap tegas, berwibawa. Namun seturut harapannya itu, mereka akan mengabaikan watak buruk dari calon pemimpin mereka.

"Faktanya, semakin tinggi ketidakpastian ekonomi," kata Kakkar kepada CNBC, "semakin mereka menginginkan pemimpin yang dominan, dan semakin sedikit mereka menginginkan pemimpin yang prestise."

Korelasi ini berlaku secara keseluruhan terlepas dari apakah para responden itu liberal atau konservatif, kata Kakkar.

Ini juga terjadi pada Donald Trump. Matthew MacWilliams, ilmuwan politik dari University of Massachusetts Amherst dalam surveinya pada Februari 2016, menunjukkan kemenangan Trump di negara South Carolina disokong oleh pemilih otoriter lintas gender, usia, dan ekonomi.

Otoritarianisme yang dimaksudkan MacWilliams adalah kecenderungan orang Amerika menyukai perilaku otoriter, seperti menjunjung tinggi kepatuhan dan ketertiban, melindungi norma-norma sosial, dan waspada terhadap orang luar. Karenanya, dalam konteks penelitian MacWilliams, otoriter tidak melulu dialamatkan kepada pemimpin diktator.

"Retorika orang kuat Trump mungkin telah mengaktifkan otoritarian. Dia meminta (membangun) tembok untuk mencegah pendatang gelap, mendeportasi 12 juta imigran gelap, melarang Muslim memasuki AS, menutup masjid, membangun basis data nasional untuk melacak Muslim Amerika," ujar MacWilliams dilansir dari Vox.

Dalam kasus Bolsonaro, dua ilmuwan politik dari Brasil dan Filipina, Robert Tyler Valiquette dan Yvonne Su dalam esainya untuk New Mandala menyamakan sosok Bolsonaro dengan Duterte yang menang lewat jalan otoriter yang ditawarkannya.

Di Brasil, ketimpangan sosial, kriminalitas, dan elite yang korup telah menyebabkan orang-orang terpikat dengan sosok kontroversial seperti Bolsonaro, terlepas dari sikapnya yang ultra-konservatif dan tuturnya yang kontroversial. Orang Brasil sangat ingin sosok yang mampu memadamkan ketidakstabilan politik, dan sebagian besar dari mereka melihat harapan itu pada Bolsonaro.

Mirip dengan kondisi di Brasil, Duterte hadir di tengah kondisi Filipina yang timpang ekonominya, terbelit kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas dan pemerintahan korup.

Selama kampanye, Duterte jualan retorika memerangi korupsi, kriminal dan narkoba. Saat menjabat, ia menggenapi janjinya dengan memburu pengedar narkoba, penjahat kecil, dan bahkan lawan politiknya yang menyebabkan kematian lebih dari 1.400 orang tanpa proses peradilan hukum. Ia membandingkan kampanye perang narkoba layaknya Hitler yang sedang memburu jutaan nyawa orang Yahudi. Duterte menyerang pers dengan menuntut atau menangkap jurnalis yang kritis terhadap pemerintahannya.

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id