tirto.id - Masa depan Brazil telah ditentukan pada Minggu (28/10), hari ketika masyarakat di negara demokrasi terbesar di Amerika Latin itu memilih pemimpinnya.

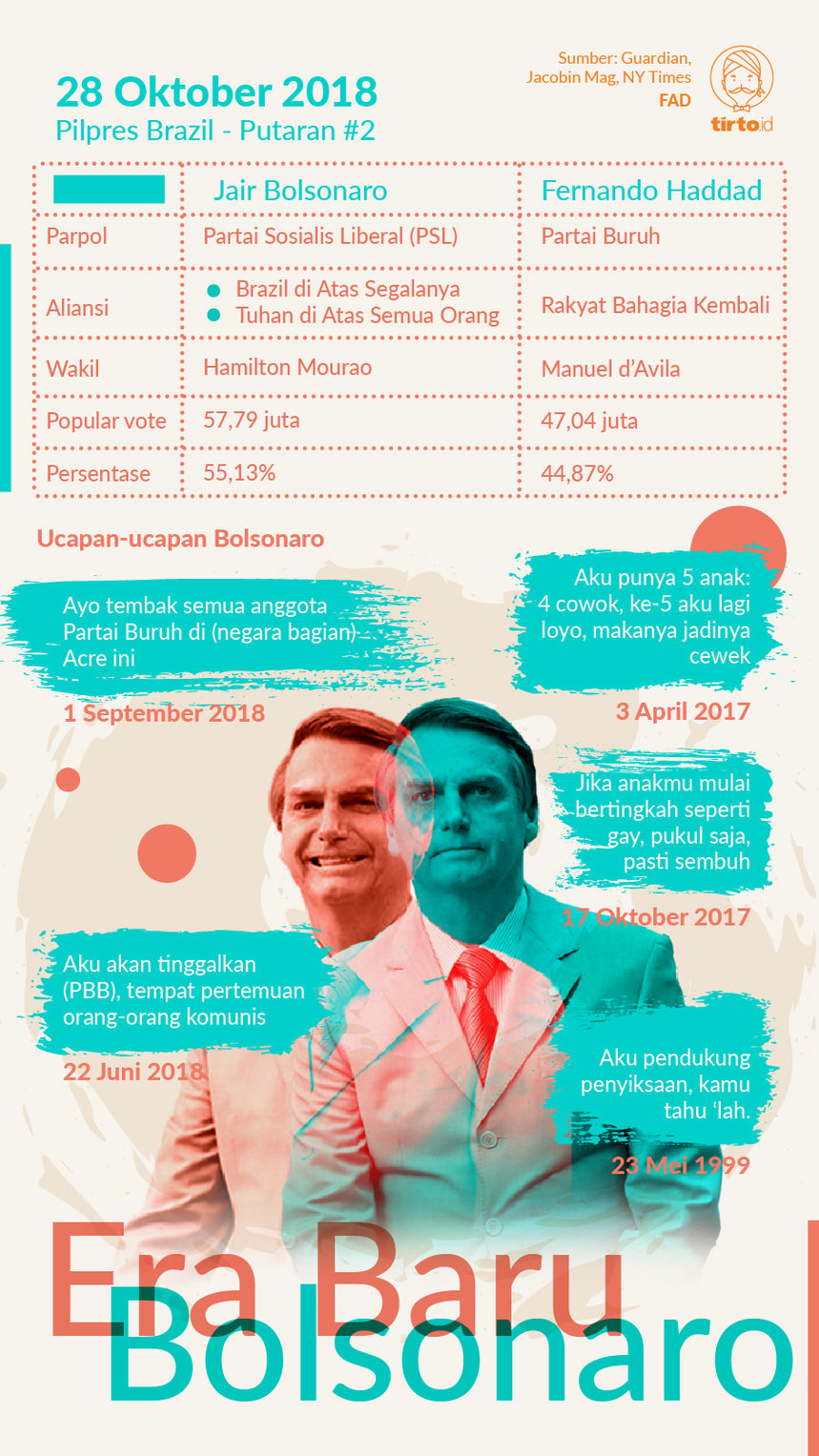

Usai masa kampanye yang panas, hari itu adalah hari yang menyenangkan bagi sang pemenang: calon dari Partai Liberal Sosial (PSL), politisi asal negara bagian Rio de Janeiro, pengusung aliansi “Brazil di Atas Segalanya, Tuhan di Atas Semua Orang”: Jair Bolsonaro.

Bolsonaro sukses meraup suara terbanyak, yakni 57,79 juta atau 55,13 persen dari total perolehan suara. Kandidat yang memiliki wakil Jamilton Mourao itu mempecundangi wakil Partai Buruh, Fernando Haddad dan Manuel d’Avila, yang meraih 47,04 juta suara (44,87 persen).

Bolsonaro sebelumnya memenangkan pertarungan putaran pertama pada 7 Oktober 2018 dengan 46 persen suara. Di urutan kedua ditempati Haddad dengan 29 persen. Di titik ini kekhawatiran pendukung Haddad dan barisan anti-Bolsonaro mulai merebak dan terbukti di hasil pertarungan putaran kedua.

Bolsonaro lahir pada 21 Maret 1955 di Glicero, Sao Paulo, Brazil bagian tenggara. Ia keturunan pendatang asal Italia dan Jerman. Menurut Bolsonaro sendiri, kakek buyutnya adalah tentara Nazi Jerman. Si kakek buyut terpaksa masuk militer, katanya, sebab jika tidak ia akan dibunuh.

Bolsonaro masuk Angkatan Darat Brazil usai menamatkan sekolah menengah atas. Ia ambisius dan agresif. Bolsonaro pernah dipenjara selama 15 hari karena mengkritik soal gaji tentara. Sejak dipenjara itulah namanya mulai populer.

Popularitas itu ia gunakan dengan baik untuk maju sebagai anggota dewan kota Rio de Janeiro dari Partai Demokrat Kristen pada pemilu 1988. Ia pun menang.

Pada 1990, ia terpilih sebagai anggota kongres federal dari partai yang sama. Ia menang terus, bersama partai yang berbeda-beda, dan memegang jabatan yang sama hingga 2014.

Selama 26 tahun berkantor di Kongres Nasional Brazil, Bolsonaro mantap berdiri di jalur konservatisme. Ia mendukung kebijakan ekonomi pro-pasar dan pendalaman nilai-nilai kekeluargaan sesuai ajaran Kristen Evangelis.

Bolsonaro selalu menolak kebijakan-kebijakan yang dipromosikan politikus tengah dan kiri, baik yang bercorak sosialis maupun liberal. Ia menentang legalisasi pernikahan sesama jenis, benci kaum gay, anti-aborsi, tidak setuju dengan kebijakan pro-minoritas atau korban diskriminasi yang berbasis affirmative action, dan menentang reforma agraria.

Sebagai pembenci political correctness (kepatutan politik), mulut Bolsonaro rajin memproduksi pernyataan-pernyataan kontroversial. Sikap inilah yang membuatnya dijuluki “Donald Trump-nya Brazil” atau “Donald Trump-nya Negara Tropis”.

Sebagaimana Trump yang tak memiliki hubungan baik dengan PBB, Bolsonaro juga punya penilaian buruk terhadap lembaga yang beranggotakan hampir 200 negara itu.

Pada 22 Juli 2018, misalnya, Bolsonaro menyatakan ketidaksukaannya terhadap PBB di sebuah upacara militer yang digelar di Rio de Janeiro. Ia melontarkan alasannya khas seorang populis sayap kanan: menuduh PBB sebagai organisasi yang mengembangbiakkan komunisme.

“Jika aku jadi presiden, aku akan (membuat Brazil) keluar dari PBB. Institusi ini tidak ada gunanya. Ini tempat pertemuan orang-orang komunis dan orang-orang yang tak punya komitmen untuk Amerika Selatan,” ujarnya sebagaimana dikutip teleSUR, Minggu (28/10).

Retorika anti-komunis, bahkan yang tidak akurat sekalipun, digembor-gemborkan Bolsonaro untuk menyerang Haddad yang didukung oleh golongan kiri Brazil.

Propaganda Bolsonaro ini ternyata efektif mendulang suara dari swing voters, terutama karena pemerintahan sayap kiri sebelumnya terjerat kasus korupsi dan gagal mengatasi krisis ekonomi. Bolsonaro, mengutip laporan Ernesto Londoño and Manuela Andreoni untuk New York Times, memanfaatkan krisis untuk berkuasa.

Ilmuwan politik Francis Fukuyama menggambarkan Bolsonaro sebagai ancaman terhadap demokrasi. Mencuit melalui akun Twitternya, Fukuyama mengunggah cuitan berisi keresahan-keresahan pribadinya sejak Bolsonaro naik pamor. Imbasnya, ia menjadi sasaran atas tuduhan komunis oleh para pendukung Bolsonaro.

“Banyak warga Brazil yang nampaknya berpikir bahwa aku adalah seorang komunis hanya karena aku khawatir soal pencalonan Bolsonaro. Dan kau kira warga Amerika yang terpolarisasi…” cuitnya pada 10 Oktober 2018, tiga hari usai Bolsonaro memenangkan pilpres putaran pertama.

Tuduhan komunis terhadap Fukuyama tentu menggelikan. Pasalnya, nama Fukuyama telanjur sering dikutip sebagai orang yang mengumumkan bahwa demokrasi liberalisme dan kapitalisme adalah "akhir sejarah". Bahkan, sama halnya dengan Bolsonaro, Fukuyama merayakan pasar bebas dan keruntuhan komunisme di awal dekade 1990-an. Bedanya, Fukuyama tak menganggap komunis sebagai ancaman politik karena baginya komunisme tak lagi relevan. Sedangkan Bolsonaro yakin komunis ada di mana-mana dan berlipat ganda.

Beternak Hoaks, Menggoyang Citra Lawan

Elemen penting lain yang bertanggung jawab untuk memuluskan jalan Bolsonaro adalah hoaks alias fake news.

Beberapa hari sebelum Pemilu putaran kedua, Bloomberg melaporkan bagaimana Facebook dan WhatsApp (WA) berupaya keras mencegah penyebaran hoaks. Mereka berjuang agar pesta demokrasi di Brazil bebas dari hoaks, spam, dan akun-akun bodong.

Facebook melipatgandakan tim keamanan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemeriksa fakta, dan menghapus konten-konten yang memberikan informasi keliru. Divisi khusus dibentuk untuk melakukan tugas tersebut dan diisi oleh insinyur, tim hukum, ahli data, dan pakar bidang-bidang lainnya.

Menjelang Pemilu, WhatsApp menonaktifkan kurang lebih 100.000 akun pengguna yang diketahui sebagai peternak hoaks. Mereka menggelontorkan dana besar untuk kampanye marketing bertajuk “Bagikan Fakta, Bukan Rumor”. Pejabat elite diikutsertakan untuk menyukseskan program ini.

Isu hoaks sesungguhnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama di Brazil. Pemerintah bahkan menciptakan kurikulum anti-hoaks untuk anak-anak sekolah dasar. Sayangnya, berita palsu untuk menyerang lawan politik tetap berkembang biak dan menyebar di banyak lini media sosial dan aplikasi percakapan.

Menurut laporan Alexia Fernandez Campbell di Vox, kemenangan Bolsonaro tak lepas dari penggunaan hoaks untuk menggembosi dukungan terhadap Haddad. Lebih lanjut, jurnalis-jurnalis yang ingin membongkar hoaks tersebut juga diserang oleh para pendukung Bolsonaro.

Modus penggunaan hoaks untuk kampanye salah satunya diungkap oleh David Nemer, asisten profesor di School of Information Science di University of Kentucky, AS. Penulis buku Favela Digital: The Other Side of Technology (2013) ini membagikan pengalamannya di Guardian, Kamis (25/10).

Nemer melakukan riset partisipatif dengan bergabung ke empat grup WA pro-Bolsonaro. Setiap hari selama empat bulan, ia menerima rata-rata 1.000 pesan per grup. Nemer menemukan tiga jenis pengguna WhatsApp dalam konteks pemilu Brazil: “Ordinary Brazilians”, “Bolsominions”, dan “Influencers”.

“Ordinary Brazilians” jadi anggota terbanyak dan berasal dari beragam kelas sosial. Mereka menggunakan pengalaman hidupnya membenarkan dukungan kepada Bolsonaro. Mereka tak percaya media arus utama. WhatsApp dianggap tempat terbaik untuk mengenal Bolsonaro.

“Setiap kali anggota mem-posting hasil jajak pendapat atau berita lain, mereka bersorak dengan bendera Brazil atau emoji pistol—sesuai janji Bolsonaro untuk mengendurkan kontrol atas senjata dan menebalkan impunitas bagi polisi untuk menembak tersangka kriminal.”

“Bolsominions” adalah barisan pengaman grup yang siap mendepak anggota anti-Bolsonaro. Mereka bertindak tegas bahkan kepada yang hanya mempertanyakan sang capres. Tiap kali pertanyaan muncul, mereka tidak menjawab, melainkan membombardir balik lewat pesan-pesan bergelora dari Bolsonaro.

Terakhir, “influencers”, ialah pencipta konten-konten hoaks. Pengaruh mereka amat besar meski persentasenya hanya lima persen dari total anggota.

Meski lebih pasif dibanding dua jenis anggota sebelumnya, "influencers" amat aktif dalam kerja-kerja mencipta hoaks di belakang layar, menyebarkannya di berbagai kanal, sampai mengkoordinasikan protes anti-pemerintah baik di ranah online maupun di dunia nyata.

“Mereka menggunakan perangkat lunak canggih untuk menyunting gambar dan video agar menjadi konten digital yang meyakinkan dan menarik secara emosional. Mereka cerdas dan tahu cara memanipulasi konten ke meme dan teks pendek yang menjadi viral.”

Retorika anti-komunis juga kerap mereka pakai. Contohnya saat tokoh ultra-kanan Perancis Marine Le Pen menyebutkan bahwa beberapa komentar Bolsonaro terdengar “sangat tidak menyenangkan”. Mereka bekerja dengan cepat untuk mempublikasikan meme yang menuduh Le Pen sebagai komunis.

Beberapa konten hoaks ciptaan 'panasbung' Bolsonaro amat menakjubkan. Menurut Nemer, mereka pernah membagikan kabar bahwa Haddad, jika terpilih, berencana untuk menandatangani keputusan presiden yang memungkinkan pria berhubungan seks dengan anak berusia 12 tahun.

Mereka juga pernah menyebarkan video hoaks tentang kerusakan mesin pencatat suara untuk mengobarkan propaganda bahwa Pemilu telah dicurangi. Cyber army Bolsonaro menjajaki YouTube hingga Facebook untuk menantang orang-orang anti-Bolsonaro, bahkan merisak kehidupan personal mereka.

Kini, setelah Bolsonaro resmi terpilih, Nemer mempertanyakan fungsi grup-grup WhatsApp tersebut di masa depan. Apakah akan menjadi mesin propaganda pemerintahan Bolsonaro? Apakah akan menjadi sumber “berita” bagi para pendukung?

“Solusinya bukan pada teknologi, tapi pada aspirasi dan tindakan orang-orang yang masih percaya pada Brazil. Untuk bergerak maju, kita mesti memahami tingkat keputusasaan Bolsonaro dan pendukungnya sehingga mereka menggunakan hoaks di grup WhatsApp sebagai senjata,” pungkas Nemer.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id