tirto.id - Metafora pemimpin sebagai "ayah" kerap mewarnai wacana politik. Di Indonesia, misalnya, konsep "bapakisme" berakar dari budaya Jawa yang menggambarkan pemimpin sebagai figur patriarkal yang tidak hanya berkuasa dalam keluarga, tetapi juga dalam organisasi dan negara.

Konsep ini memiliki akar sejarah dari gerakan pendidikan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922, yang menggunakan pendekatan keluarga dalam pendidikan. Ide ini kemudian memengaruhi prinsip keluarga dalam Konstitusi 1945 (Pasal 33, ayat 1) dan diadopsi oleh pemimpin militer seperti Soeharto.

Pada era Soeharto, negara disamakan dengan keluarga dan presiden sebagai ayah. Analogi ini menciptakan persepsi bahwa mengkritik pemimpin serupa dengan anak durhaka.

Fenomena ini tidak hanya di Indonesia, ia mirip dengan paternalisme di Asia atau Caudillismo di Amerika Latin, yang menunjukkan bahwa bapakisme adalah bagian dari pola kepemimpinan global.

Kepemimpinan Paternalistik di Berbagai Negara

Di Asia Tenggara dan Timur, kepemimpinan paternalistik muncul dalam berbagai bentuk. Di Thailand, konsep "Raja-Ayah" atau Pho Khun sejak era Kerajaan Sukhothai menggambarkan raja sebagai pelindung dan pembimbing rakyat. Tradisi ini kemudian dihidupkan kembali dan dimodifikasi pada era modern.

Seturut Giuseppe Bolota dalam jurnalnya "Siblings, Comrades, Friends: Kin(g)ship, Hierarchy, and Equality in Thailand’s Youth Struggle for Democracy", rezim Sarit Thanarat, yang berkuasa mulai tahun 1958, memanfaatkan citra Raja Bhumibol Adulyadej sebagai bapak universal untuk legitimasi otokrasi, melahirkan paternalisme despotik. Namun, pemuda Thailand kiwari yang menentang monarki justru terjebak dalam hierarki tradisional, yang memperumit upaya reformasi.

Di Singapura, sebagaimana dicatat dalam makalah "Lee Kuan Yew Political Idea And The Growth of Singapore", Lee Kuan Yew menerapkan paternalisme pragmatis dalam model developmental state.

Memandang Singapura sebagai keluarga besar, ia memimpin pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan meritokrasi, tetapi dengan kontrol ketat atas informasi dan ruang disiden.

Pendekatan ini, serupa dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang menekankan intervensi negara dan pengetahuan superior pemimpin untuk kemajuan bangsa.

Sebuah survei menunjukkan preferensi masyarakat Asia terhadap kepemimpinan yang efektif dan stabil dalam pemerintahan memperkuat penerimaan argumen paternalistik, menjadikannya alat legitimasi kekuasaan yang kuat.

Survei juga menunjukkan bahwa warga negara sering mengaitkan demokrasi dengan ketertiban, pembangunan ekonomi, dan layanan sosial daripada definisi liberal prosedural.

Di Afrika pasca-kolonial, gelar "Bapak Bangsa" sering disematkan pada pemimpin kemerdekaan, seperti Robert Mugabe di Zimbabwe, untuk melegitimasi kekuasaan melalui simbolisme paternalistik.

Mugabe memposisikan diri sebagai bapak bangsa, menggunakan metafora keluarga untuk membenarkan kontrol absolut, termasuk menindak oposisi sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan sekutunya.

"Setelah tahun 2000, ia mulai menunjukkan kekuatannya. Ia mendatangkan orang-orang yang dapat ia pengaruhi. Beberapa orang dikompromikan," ujar mantan Menteri Dalam Negeri Zimbabwe, Dumiso Damingwa.

Di Amerika Latin, bapakisme dikenal dengan Caudillismo, di mana kepemimpinan paternalistik melalui figur caudillo, mendominasi pasca-kemerdekaan abad ke-19. Caudillo berperan sebagai pelindung, menuntut loyalitas absolut dari pengikut, terutama dari kalangan militer, di tengah instabilitas politik.

Benang Merah dan Spektrum Kepemimpinan

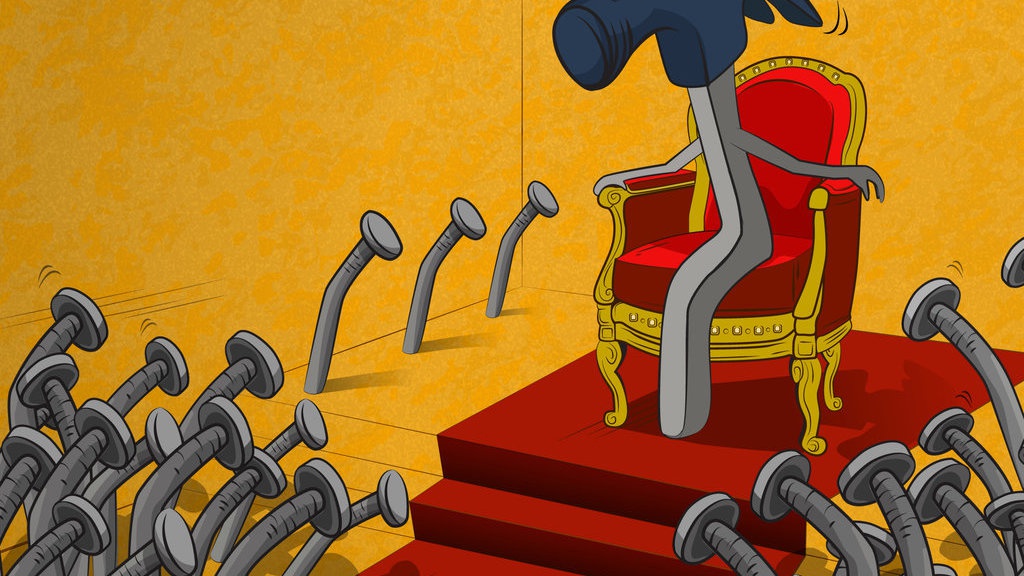

Kepemimpinan paternalistik, meski beragam dalam bentuknya, memiliki benang merah: pemimpin diposisikan sebagai pelindung yang lebih memahami kebutuhan rakyat. Pernyataan ini sering mengorbankan partisipasi publik, mengasumsikan rakyat belum mampu menentukan nasib sendiri.

Narasi paternalistik ini memperkuat dominasi pemimpin, kerap menyamarkan otoritarianisme sebagai kebajikan demi kebaikan bersama. Struktur paternalistik, terutama di Asia, berawal dari kebutuhan psikologis akan rasa aman dalam membangun negara modern.

Lebih lanjut, spektrum paternalisme bervariasi antara kebajikan dan despotisme (kesewenang-wenangan).

Ada tiga konsep yang menjadi dasar paternalisme: paternalisme politik, patrimonialisme, dan strongman rule. Ketiga konsep ini saling tumpang tindih, dengan dalih demi "kebaikan rakyat", yang sering menutupi praktik korupsi dan represi.

Paternalisme politik merujuk pada intervensi negara atau pemimpin yang membatasi kebebasan rakyat demi kebaikan mereka, tanpa persetujuan jelas. Dibagi menjadi paternalisme keras (mengintervensi tindakan sadar) dan lunak (memastikan tindakan sukarela), serta paternalisme kesejahteraan (fokus pada kesehatan/keselamatan) dan moral (melindungi nilai moral), konsep ini mengasumsikan rakyat kurang rasional, melegitimasi kontrol pemimpin.

Lalu patrimonialisme, yang menurut Max Weber adalah pemerintahan berbasis loyalitas personal dan hubungan patron-klien, di mana negara dikelola seperti properti pribadi penguasa.

Terakhir ialah strongman rule, menggambarkan kepemimpinan otoriter yang mengandalkan militer, kultus kepribadian, dan narasi nasionalis. Penulis buku The Age of the Strongman, Gideon Rachman, berpendapat bahwa kita berada di era yang didominasi oleh para pemimpin kuat yang memusatkan kekuasaan dan melemahkan lembaga-lembaga demokrasi.

Pemimpin strongman biasanya mengklaim diri sebagai penyelamat tunggal, sering memusuhi demokrasi liberal, dan mengontrol yudikatif serta media. Budaya "Asal Bapak Senang" kerap memicu KKN dan merusak integritas.

Sentralisasi kekuasaan juga mengesampingkan supremasi hukum dan transparansi, sementara narasi "bapak bangsa" dapat menutupi kejahatan, korupsi, menghambat demokrasi dan budaya politik kritis.

Dengan membongkar analogi negara sebagai keluarga, klaim paternalistik kehilangan dasar logisnya. Relasi negara-warga seharusnya kontraktual dan setara, bukan hierarkis seperti keluarga.

Dampak dalam Kehidupan Sehari-hari dan Tata Negara

Praktik bapakisme atau kepemimpinan paternalistik meninggalkan jejak luar biasa, tidak hanya dalam koridor kekuasaan formal, tetapi juga meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan membentuk budaya politik suatu bangsa.

Keputusan-keputusan penting, mulai dari pengangkatan jabatan hingga alokasi proyek, sering kali lebih didasarkan pada kedekatan personal dan jaringan perkoncoan daripada meritokrasi atau aturan formal yang berlaku. Dampaknya bisa bersifat ambivalen, kerap melahirkan ilusi semu sambil menggerogoti fondasi demokrasi dan partisipasi publik.

Sylvia Tidey, yang melakukan studi di Kupang menunjukkan bagaimana masyarakat kadang memilih pemimpin korup yang peduli ketimbang yang bersih, tapi kurang berpihak. Kajian tersebut seakan mewakili kompleksnya budaya paternalistik.

Paternalisme juga membenarkan intervensi negara yang luas, dengan asumsi pemimpin paling tahu kebutuhan rakyat, kerap mengorbankan otonomi masyarakat. Bapakisme membentuk relasi sosial dan budaya kerja yang menekankan hierarki, hormat pada senioritas, dan pengaruh sosial.

Dalam lingkungan kerja, inisiatif individu terhambat karena fokus bergeser ke menyenangkan atasan, bukan inovasi.

Analogi negara sebagai keluarga memiliki dampak psikologis. Metafora ini memenuhi kebutuhan rasa aman, tetapi juga menumbuhkan ketergantungan dan ketidakdewasaan politik warga.

George Lakoff, seorang linguis kognitif, bahkan berteori bahwa perbedaan pandangan politik antara kelompok kiri dan kanan dalam banyak kasus berakar dari idealisasi model keluarga yang berbeda di benak masing-masing individu. Model keluarga otoriter versus model keluarga yang penuh kasih.

Dalam konteks tersebut, analogi negara sebagai keluarga paternalistik akan lebih mudah diterima dan bahkan dirindukan oleh mereka yang memiliki model mental keluarga yang bersifat otoriter dan hierarkis.

Namun, ketika figur "ayah" dianggap gagal memenuhi ekspektasi, menindas, atau tidak adil, analogi ini juga bisa memicu bentuk perlawanan, sebagaimana pemberontakan anak terhadap otoritas orang tua.

Pendidikan politik kritis, budaya dialog terbuka, dan partisipasi aktif warga menjadi kunci untuk melawan kepatuhan buta bapakisme. Dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak, masyarakat dapat membangun tata kelola yang adil, demokratis, dan adaptif menghadapi tantangan global.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id